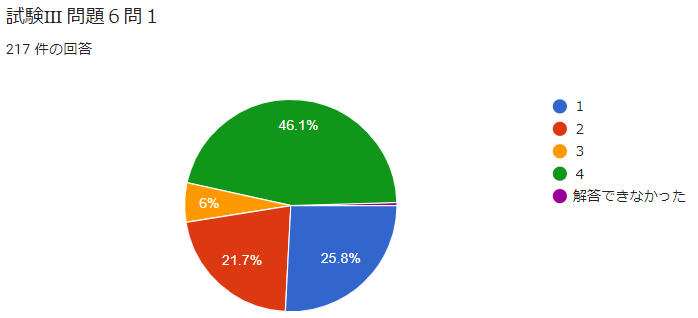

問1の正答率は46.1%

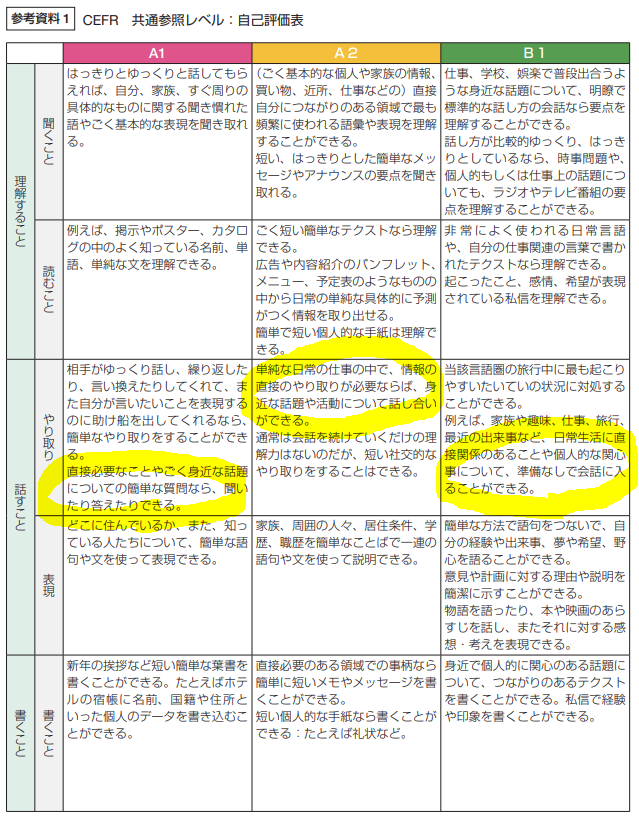

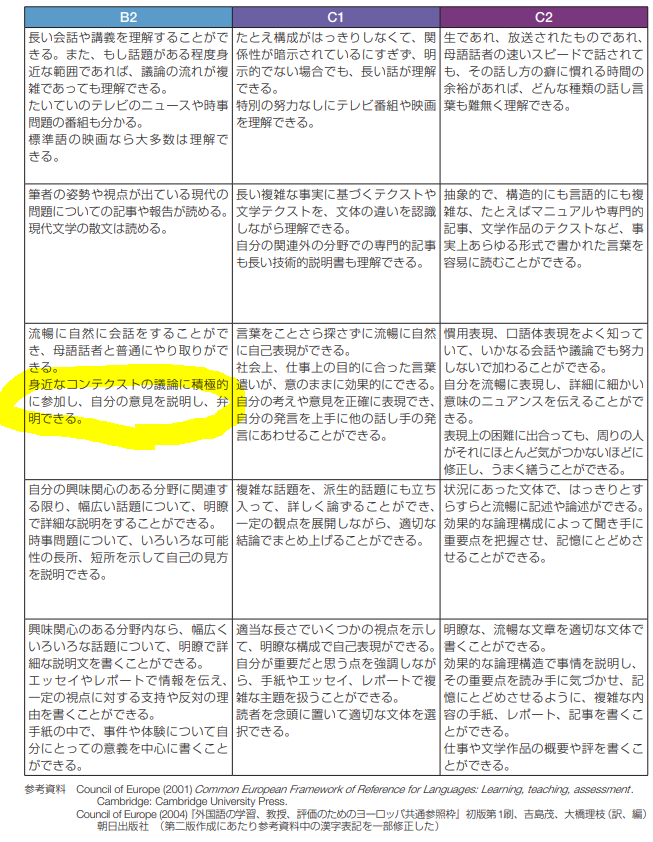

問1の解き方【CEFR B1レベルの自己評価表】

CEFRについて詳しくは下の記事をどうぞ

令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題8問1では【CEFRのA2レベルのCan-do】が問われましたが、今年はB1レベルが問われました。次回はC1レベルでしょうか。

上の表の【話すこと】【やりとり】に本問の各選択肢があります。

選択肢1

単純な日常の仕事の中で、情報の直接のやり取りが必要ならば、身近な話題や活動について話し合いができる

A2レベルの 【話すこと】【やりとり】

選択肢2

直接必要なことやごく身近な話題についての簡単な質問なら、聞いたり答えたりできる。

A1レベルの 【話すこと】【やりとり】

選択肢3

身近なコンテクストの議論に積極的に参加し、自分の意見を説明し、弁明できる。

B2レベルの 【話すこと】【やりとり】

選択肢4

日常生活に直接関係のあることや個人的な関心事について、準備なしで会話に入ることができる。

B1レベルの 【話すこと】【やりとり】

よって、答えは4

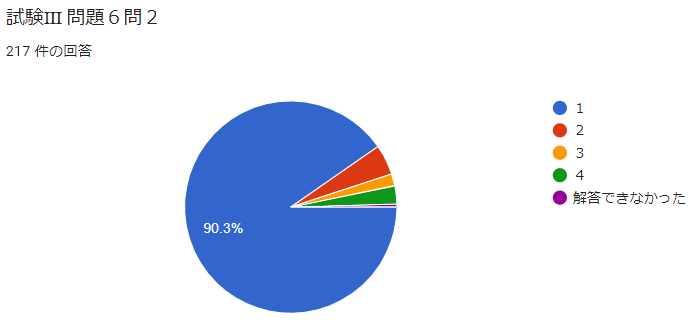

問2の正答率は90.3%

問2の解き方【社会言語能力】

社会言語能力などのコミュニケーション能力については下の記事をどうぞ

選択肢1

初対面の人と話すときのルールを理解し、場面に適した表現を使う能力

→社会言語能力

選択肢2

初対面の人に尋ねて得た情報が理解できなかったときに、聞き返す能力

→ストラテジー能力

選択肢3

初対面の人に理由を述べる時に、順序立てて話を進める能力

→談話能力

選択肢4

初対面の人が理解できるように、正確な表現を尋ねる能力

→文法能力

よって、答えは1

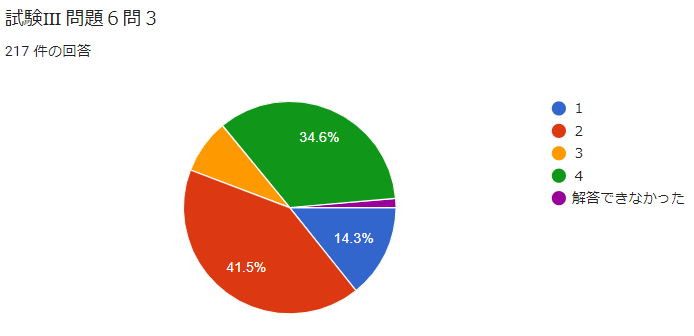

問3の正答率は41.5%

解答速報では

アルファ国際学院さんが選択肢1

ヒューマンアカデミーさん、アルクさん、千駄ヶ谷さんが選択肢2

問3の解き方【ウォーミングアップ】

選択肢1

たとえば、『まるごと』では、授業のはじめにCan-doの確認をして、学習目標を明確にします(『まるごと』の教え方のポイント)

選択肢2

「進出文型の意味を推測させる」のは、モデル会話を聞くときです。

選択肢3

モデル会話を聞く前に「話題に関する背景知識を活性化させる」ことでモデル会話を理解しやすくなります。

たとえば、モデル会話がカフェの場面であれば

「日本語でカフェに行ったことがありますか」と聞くとか。

選択肢4

モデル会話に難しい語彙があるときは、モデル会話を聞く前に「話題に関する語彙を導入」しておくといいです。

よって、答えは2

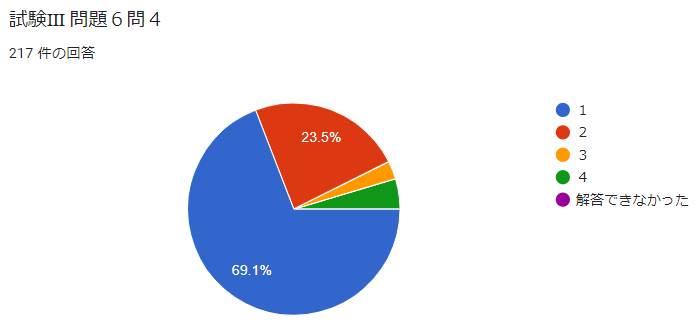

問4の正答率は69.1%

問4の解き方【モデル会話のシャドーイングを行う目的】

選択肢1

シャドーイングは聞きながら発音させるので「学習者の日本語レベルよりも高いレベルの発話を正確に理解させる」のには向きません。シャドーイングは正確性よりもスピード重視です。

選択肢2

会話のペア練習前に、シャドーイングすることで、モデル会話で使われている語句を効率的に記憶させることができます。維持リハーサル。

選択肢3

シャドーイングは正しいイントネーションや発音を聞きながら自分でも発音できるため、正しいイントネーションや発音を身につけさせるのに有効です。

選択肢4

シャドーイングは、聞くと同時に発音しなければならないので、モデル会話のスピードに慣れてリスニング能力が伸ばすことができます。

よって、答えは1

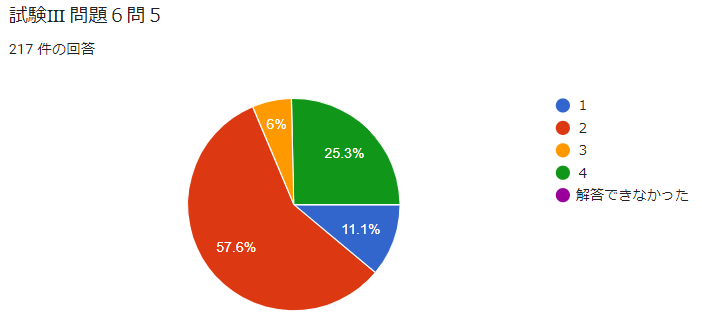

問5の正答率は57.6%

解答速報では

アルファ国際学院さん、ヒューマンアカデミーさんが選択肢2

アルクさん、千駄ヶ谷さんが選択肢4

問5の解き方【ロールカード】

まず、ロールカードXもロールカードYも使用する語彙・文型が定めらているので「表現の選択権が制限されている」です。

問題は、情報差があるのかないのか。

情報差があると考えた人は

ロールカードXには「おすすめの場所や店などを聞いてください」という情報がないので

情報差があると考えたのでしょうか。選択肢2が公式の回答です。

私は「情報差」ではなく「役割指示の差」にすぎないと考えます。

下記のようなロールカードであれば「情報差」と明確に言えると思います。

X:Yさんをディズニーランドに誘ってください。

Y:日曜日の午後は友達と会います。土曜日は一日中アルバイトがあります。月曜日は空いています。

上記の例であれば「Yがいつ空いているか」という情報が書いてあるのはYのロールカードだけなので情報差があるといえます。

一方で本問のロールカードには「おすすめの場所や店など」の情報は書かれていません。

Xは自分の地元のことを答えます。これをYは知りません。

ですがこれはロールカードの情報ではなく、Xの個人的な知識です。

ロールカードには情報差がないと思います。

と考えて私は4にしました。

「使用する語彙・文型」が異なるので情報差があるという人もいますが、質問者と回答者で使用する語彙・文型は当たり前ですから、「情報差」というより「表現の選択権の制限」の違いだと考えました。