動画で解説

問題1

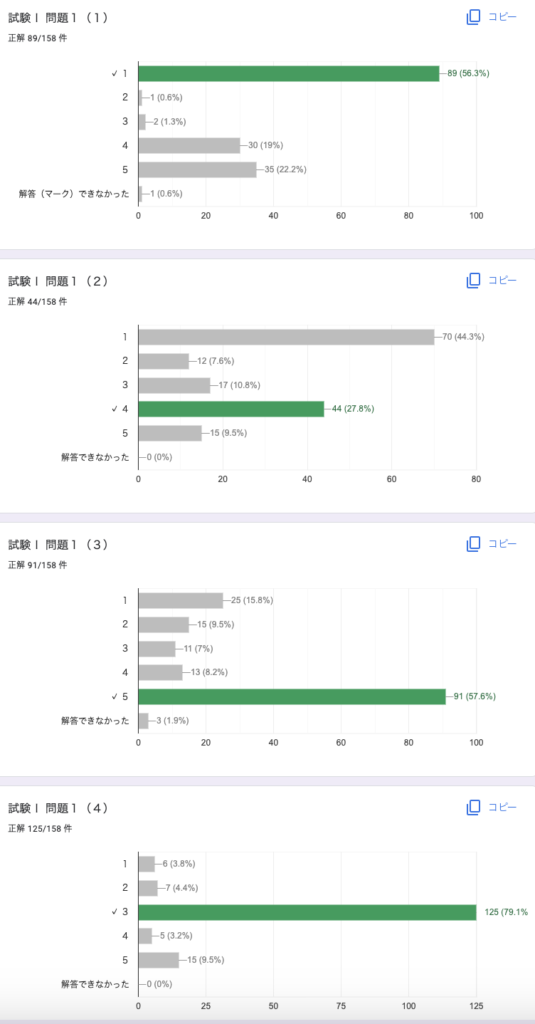

(1)【両唇音】 正解率56

両唇音とは、両唇を使って出す音

1[ɱ] 有声唇歯鼻音

2 [m] 有声両唇鼻音

3 [p] 無声両唇破裂音

4 [β] 有声両唇摩擦音

5 [ɸ] 無声両唇摩擦音

1のみ唇歯

実際の音は東京外国語大学のIPA子音の表を参照

よって、答えは1

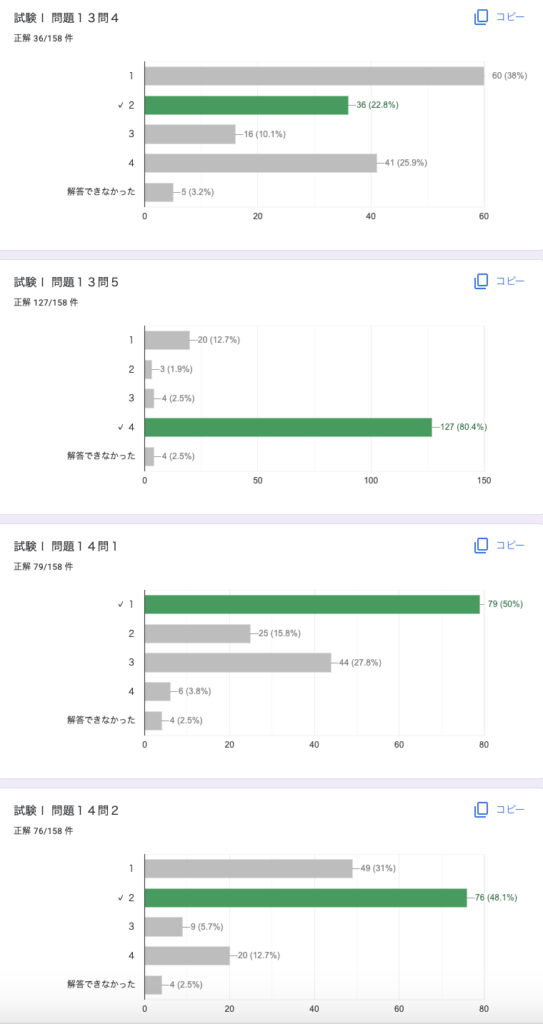

★(2)【鼻母音】 正解率27

令和元年にも類似の問題が出題されています。

口音(こうおん)とは、鼻腔を閉じ息を口から出した音

鼻音とは、口腔を閉じ息を鼻から出した音

鼻母音とは、呼気を口からも鼻からも出した母音

「ん(撥音)」は次の音を準備するための拍。学校の休み時間と同じ。前の授業を片付けて次の授業を準備する。

「ん」の音は次の音で決まる。

①次の音がアヤワサハ行→鼻母音

アヤワサハは口腔内を閉じないので鼻からも口からも息が抜ける鼻母音になる。アサワハヤ(朝は早)で覚える。

②次の音がその他の行→有声鼻音

口腔内を次の音の調音点で閉じるので鼻音になる。

③次の音がない→有声口蓋垂鼻音

次の音の準備がないので後舌を口蓋垂(ノドチンコ)につけて待機。

1 きげん ③

2 きんかい ②

3 さんばい ②

4 しんあい ①

5 しんたい ②

4のみ鼻母音

よって、答えは4

(3)【漢字の読み方】 正解率57

1 職域(ショクイキ) 音読み+音読み

2 職員(ショクイン) 音読み+音読み

3 職業(ショクギョウ) 音読み+音読み

4 職種(ショクシュ) 音読み+音読み

5 職場(ショクバ) 音読み+訓読み(場の音読みは「ジョウ」)

5のみ音読み+訓読み

答えは5

訓読み:日本の言葉(大和言葉)

音読み:中国の言葉

各選択肢に漢字が2つあるが「職」は同じ。

違うのは後ろだけなので、後ろの漢字だけ考える。

別の読み方とも比較(選択肢5「場」なら「バ」と他の読み方「ジョウ」ではどちらが和語っぽいか? 和語っぽい=その言葉だけで意味がわかる)。

文を作ってみる。

例)この場では話せない。

日本の言葉→音を聞いたら日本の言葉だから意味がわかる。

「このバでは話せない」→意味わかる

中国の言葉→音を聞いても外国の言葉だから意味がわかりにくい。

「このジョウでは話せない」→意味わからない

(4)【熟字訓】 正解率79

熟字訓とは、漢字2字以上の塾字全体をまとめて訓を当てて読むこと。

熟字訓の例)杜鵑(ホトトギス)、羊歯(シダ)

1 昨日 漢字を分けて読むと「サクジツ」、まとめて読むと「キノウ」熟字訓

2 紅葉 漢字を分けて読むと「コウヨウ」、まとめて読むと「モミジ」熟字訓

3 手本 漢字を分けて読むと「テホン」、熟字訓なし

4 白髪 漢字を分けて読むと「ハクハツ」、まとめて読むと「シラガ」熟字訓

5 二十歳 漢字を分けて読むと「にじっさい(にじゅっさい)」、まとめて読むと「ハタチ」熟字訓

答えは3

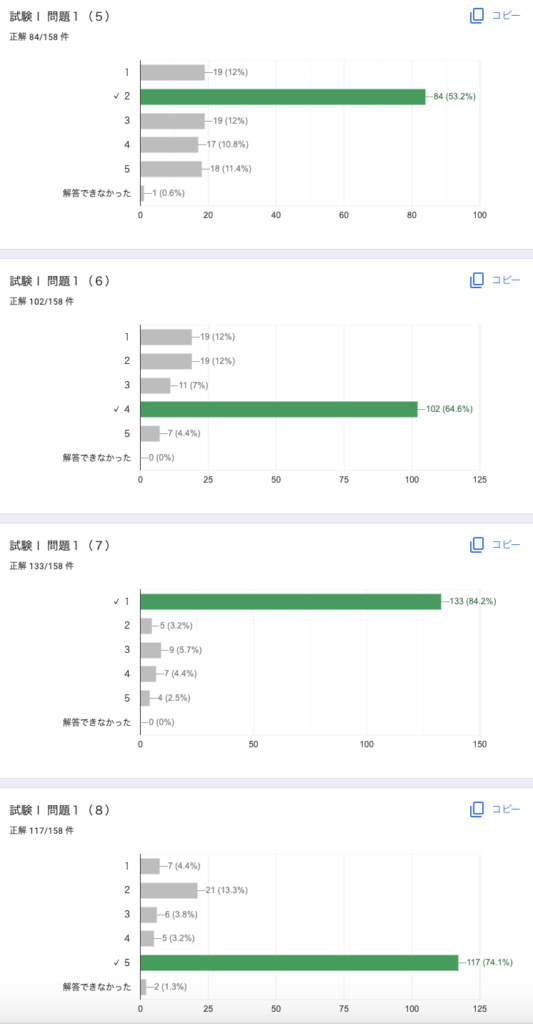

(5)【謙譲語の種類】 正解率53

敬語で間違えた方は「敬語の指針」を分かりやすい動画にした「敬語おもしろ相談室」の動画を見ること。謙譲語Ⅰと謙譲語Ⅱの違いは「敬語おもしろ相談室2/7」

1 伺いました

「伺う」という行為の向かう先に対する敬語なので謙譲語Ⅰ

2 紹介いたしました

「紹介いたしました」は紹介する相手に対する敬語ではなく、聞き手に対する敬語なので謙譲語Ⅱ(丁重語)

3 お目にかかりました

「お目にかかる」は行為の向かう先に対する敬語なので謙譲語Ⅰ

4 ご挨拶申し上げました

「申し上げる」という行為の向かう先に対する敬語なので謙譲語Ⅰ

5 拝借しました

「拝借する」という行為の向かう先に対する敬語なので謙譲語Ⅰ

選択肢2のみ謙譲語Ⅱ(丁重語)

答えは2

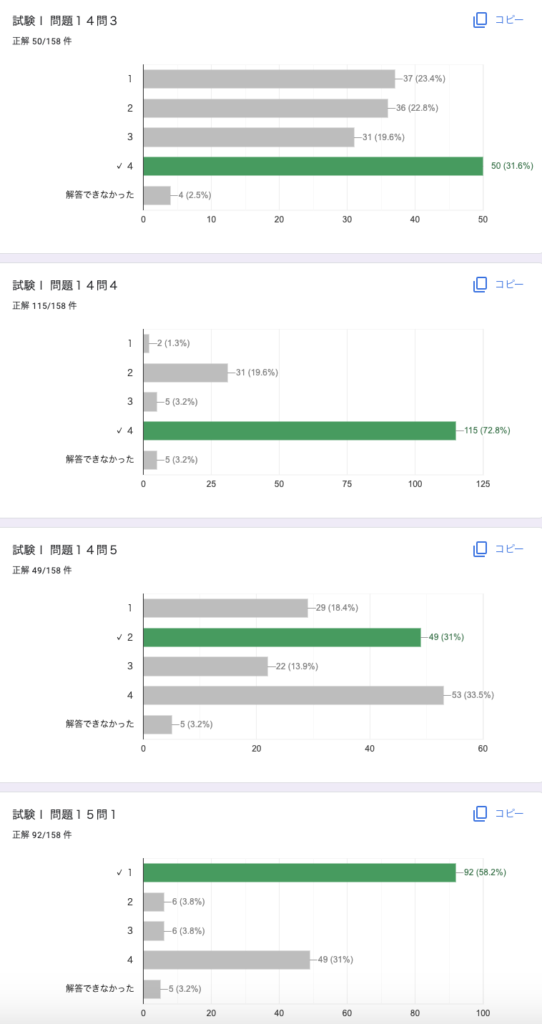

(6)【非過去形が表す時間的な意味】 正解率64

1 時間がある

非過去形「ある」は現在の状態を表す

2 勇気が要る。

非過去形「要る」は現在の状態を表す。

3 スキーができる。

非過去形「できる」は現在の状態を表す。

4 葉が落ちる。

非過去形「落ちる」は未来の動作を表す。現在はまだ落ちていない。

5 中国語が分かる。

非過去形「分かる」は現在の状態を表す。

4のみ非過去形が未来を表す。

答えは4

(7)【「の」の用法】 正解率84

連体助詞「の」の用法に関する問題です。

現代日本語文法②p107〜に詳しい説明があります。

1 商品の時計

修飾名詞「商品」は被修飾名詞「時計」の所属先(現代日本語文法②p108)

「商品」というチームに「時計」が所属しているイメージ。時計は商品の1つ。

商品の時計⊂商品

2 科学の本

修飾名詞「科学」は被修飾名詞「本」の性質(現代日本語文法②p109)

科学の本⊂本

3 新製品の企画

修飾名詞「新製品」は被修飾名詞「企画」の性質

新製品の企画⊂企画

4 授業のガイダンス

修飾名詞「授業」は被修飾名詞「ガイダンス」の性質

授業のガイダンス⊂ガイダンス

5 映画のパンフレット

映画のパンフレット⊂パンフレット

修飾名詞「映画」は被修飾名詞「パンフレット」の性質

1のみ所属先

答えは1

(8)【「ている」の用法】 正解率74

継続動詞のテイル形は、通常、進行中の意味になる(現代日本語文法③p105)

瞬間動詞のテイル形は、通常、進行中の意味にならない(現代日本語文法③p110)

1 着物を着ている人

「ている」は瞬間動詞「着る」の結果を表す。

2 髪を染めている人

「ている」は瞬間動詞「染める」の結果を表す。

3 腕を組んでいる人

「ている」は瞬間動詞「組む」の結果を表す。

4 椅子に座っている人

「ている」は瞬間動詞「座る」の結果を表す。

5 会社で働いている人

「ている」は継続動詞「働く」の進行中を表す。

答えは5

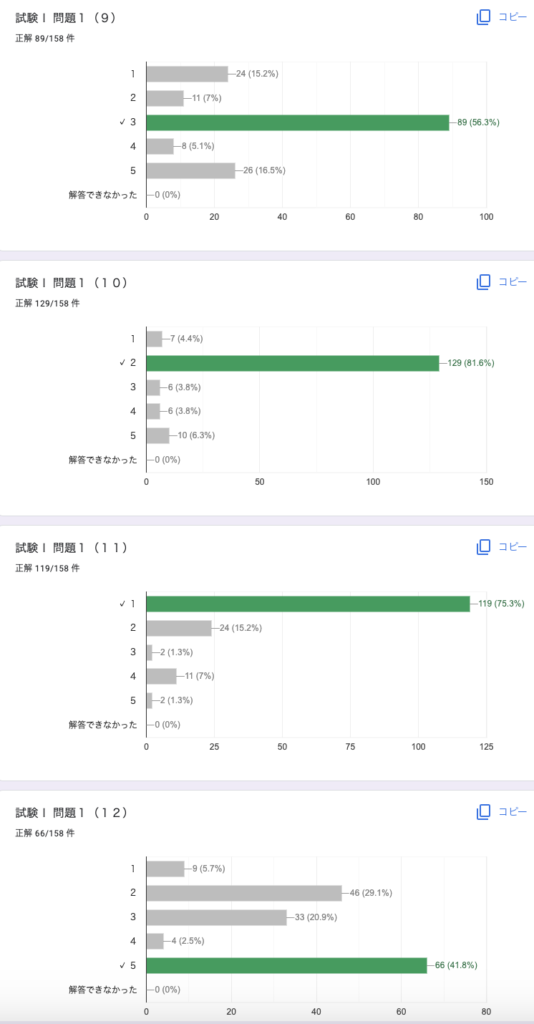

(9)【接尾辞「型」の意味】 正解率56

接尾辞については現代日本語文法①p80~

型を「かたち」と「タイプ」に言い換えてみる。

1 A型の血液型:タイプ

2 冬型の気圧配置:タイプ

3 ハート型のケーキ:かたち

4 携帯型のゲーム機:タイプ

5 都市型の住宅:タイプ

3のみタイプ

答えは3

(10)【「で」の意味】 正解率81

手段を表す「で」は現代日本語文法②p72~

1 彼は色鉛筆で作画した。

「を使って」で言い換えられるので道具を表す「で」

2 彼女ははだしで完走した。

様態を表す「で」(「を使って」で言い換えられない(現代日本語文法②p73))

3 太郎は両手でぶら下がった。

道具を表す「で」

4 花子は携帯電話で会話した。

道具を表す「で」

5 その人は片手で荷物を持った。

道具を表す「で」

2のみ様態を表す「で」

答えは2

(11)【「やすい」の意味】 正解率75

「〜やすい」を①「〜のが簡単」と②「すぐ〜する」に言い換える。

1 この問題は解きやすい。

①この問題は解くのが簡単

2 私は疲れやすい。

②私はすぐ疲れる

3 精密機器は壊れやすい。

②精密機器はすぐ壊れる

4 彼は約束を忘れやすい。

②彼は約束をすぐ忘れる

5 このタイヤは空気が抜けやすい。

②このタイヤは空気がすぐ抜ける。

答えは1

(12)【助動詞の意味】 正解率41

打ち消しの助動詞「ず」と推量・意思の助動詞「ぬ」の活用形

| 未然形 | 連用形 | 終止形 | 連体形 | 仮定形(已然形) | 命令形 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 打消しの助動詞「ず」 | ざら | ず ざり | ず2 | ぬ1 ざる4 | ね3 ざれ | ざれ |

| 推量・意思の助動詞「ぬ」 | ○ | ○ | む(ん)5 | む(ん) | め | ○ |

1 見てみぬふりをする。

見て見ない「打ち消し」

2 美しさに思わず息をのむ。

思わない「打ち消し」

3 すぐにやらねばならない

「ねば」は二重否定「ねばならない」の一部

4 知られざる真実を解明する。

知られない「打ち消し」

5 あらん限りの力を振り絞る。

あるだろう「推量」

答えは5

平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題1(8)では、打ち消しの助動詞「ず」と完了の助動詞「ぬ」の違いが問われているので要チェック。

例)風と共に去りぬ

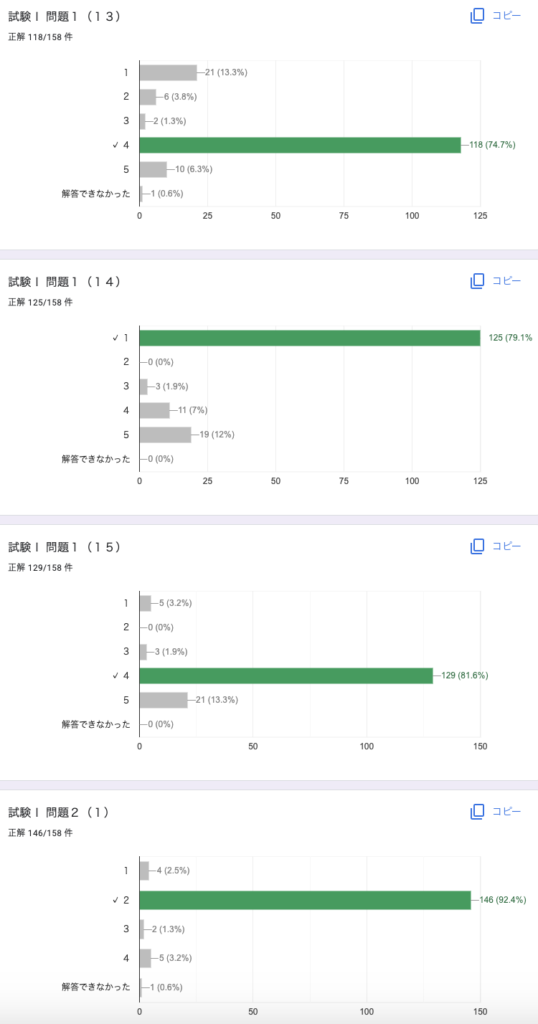

(13)【使役文におけるヲ格名詞の意味】 正解率74

使役文におけるヲ格名詞の意味については現代日本語文法②p260

他動詞は対象を表すのに「を」を使うため被使役者を「を」で表せない。「に」を使う。

子供がギターを弾く→子供をギターを弾かせる×

子供にギターを弾かせる○

自動詞は被使役者を「を」で表せる。

学生が走る→学生を走らせる○

1 入学式で新入部員を勧誘させた

「新入部員」は勧誘の対象

2 歓迎会でギターを弾かせた

「ギター」は弾くの対象

3 教室で反省文を書かせた

「反省文」は書くの対象

4 校庭で太郎を走らせた

「太郎」は「走る」の被使役者(する人)

5 授業で自分の作文を評価させた。

「自分の作文」は評価の対象

4のみ被使役者

答えは4

(14)【接尾辞の活用】 正解率79

下線部を名詞とつなげて品詞を確認

1 家族ぐるみで

家族ぐるみの付き合い

名詞と「の」でつながったので「家族ぐるみ」は名詞と分かる。

「家族ぐるみで」は名詞「家族ぐるみ」+手段を表す格助詞「で」

2 涙ぐんで

涙ぐむ人

名詞と普通形でつながったので「涙ぐむ」は動詞と分かる。

「涙ぐんで」の「で」は動詞「涙ぐむ」のテ形(「涙ぐみて」の撥音便)

3 汗ばんで

汗ばむ人

名詞と普通形でつながったので「汗ばむ」は動詞と分かる。

「汗ばんで」の「で」は動詞「汗ばむ」のテ形(「汗ばみて」の撥音便)

4 痛がって

痛がる人

名詞と普通形でつながったので「痛がる」は動詞と分かる。

「痛がって」は動詞「痛がる」のテ形(「痛がりて」の促音便)

5 春めいて

春めく日

名詞と普通形でつながったので「春めく」は動詞と分かる。

「春めいて」は動詞「春めく」のテ形(「春めきて」のイ音便)

答えは1

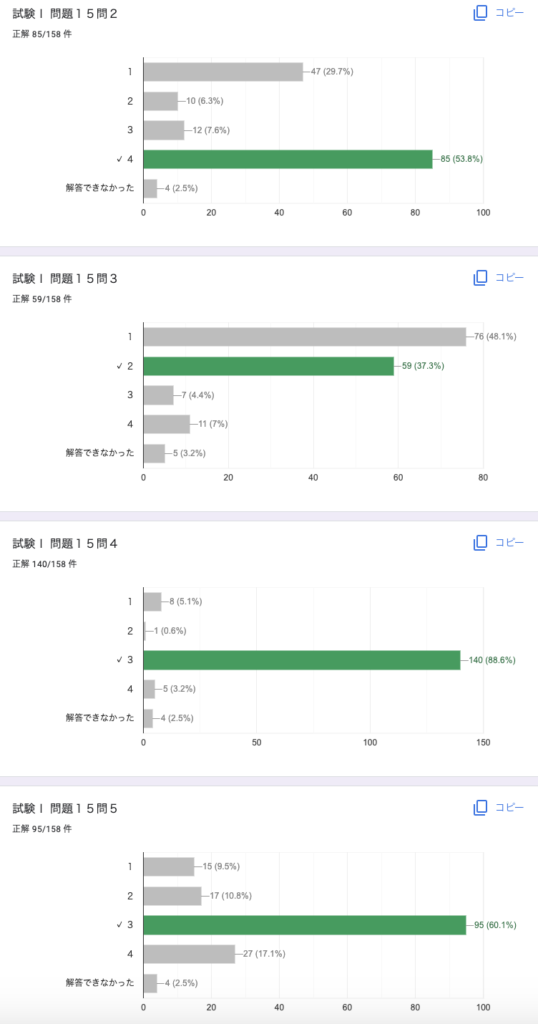

(15)【引用節の種類】 正解率81

引用節の種類と「と」については現代日本語文法⑥p27

1 今すぐ帰ると口走った。

発言内容を表す「と」

2 信じられないとつぶやいた。

発言内容を表す「と」

3 疲れているんだとこぼした。

発言内容を表す「と」

4 いつか留学すると決心した。

思考内容を表す「と」

5 一緒に食事しないかと誘った。

発言内容を表す「と」

4のみ思考内容を表す

答えは4

問題2【異なる誤用の種類】

(1)正解率92

な:na だ:da

[n]有声歯茎鼻音

[d]有声歯茎破裂音

調音法が違う

1 ど:do ろ:ɾo

[d]有声歯茎破裂音

[ɾ] 有声歯茎弾き音

調音法が違う

2 え:e ね:ne

不要な子音の挿入

3 れ:ɾe ね:ne

[ɾ]有声歯茎弾き音

[n]有声歯茎鼻音

調音法が違う

4ら:ɾa だ:da

[ɾ]有声歯茎弾き音

[d]有声歯茎破裂音

調音法が違う。

2のみ子音の挿入

答えは2

★(2)正解率22

可能構文は意志的な行為について述べるため、通常、主語は有情物であり、動詞は意志動詞に限られる。

×天井まで手が届けない(手:無情物)

×父親には似られなかった(似る:無意志動詞)

現代日本語文法②p278

「食べることができない」という意味で「食べられません」を使うように

「壊れることができない(壊れない)」という意味で「壊れられません」と言ったのだろう。

だが「壊れる」というのは「しようと思ってする行為(意志動詞)」ではない(しようと思ってする行為は「壊す」)ので

「することができる・することができない」(可能形)は使えない。

同じタイプの誤りを探す。

1「落ちる」は「しようと思ってする行為」ではないので同じ誤り

2「倒れる」は「しようと思ってする行為」ではないので同じ誤り

3「乗る」は「しようと思ってする行為」なので同じ誤りではない。

「乗る」を可能形にすることはできる「乗れる」

活用の形のあやまり。

「乗られません」ではなく「乗れません」

4「収まる」は「しようと思ってする行為」ではないので同じ誤り

答えは3

(3)正解率94

「読みこと」→「読むこと」

「読み」はマス形(読みます)(国語文法で連用形)

「読む」は辞書形(国語文法で連体形)

1 「行き」→「行く」

行きはマス形、行くは辞書形、活用形の誤り

2 「聞く」→「聞き」

聞くは辞書形、聞きはマス形、活用形の誤り

3 「返し」→「返さ」

返しはマス形、返さはナイ形(国語文法では未然形)、活用形の誤り

4 「写さないべきです」→「写すべきではありません」

活用形の誤りではなく、否定の位置の誤り。

「べきだ」の否定形は「べきではない」である。「べきだ」の前に否定の「ない」がくることはない。

○嘘はつくべきではない。

×嘘はつかないべきだ。

現代日本語文法④p105

答えは4

(4)正解率87

「ば」「たら」「と」「なら」が用いられている仮説条件文は、これらのどの形式を用いるかによって、主節の文のタイプの制約がある。主節が行為要求、勧誘のモダリティをもつ場合、「たら」「なら」は現れるが「ば」「と」は現れない。

現代日本語文法⑥p100

「ば」「たら」「と」は、従属節→主節という時系列だが

「なら」は、①従属節→主節、②主節→従属節、③主節と従属節が同時のいずれも可能

①北海道に行くなら、白い恋人を買ってきてくれない?

②北海道に行くなら、この本を読んどいた方がいいですよ。

③北海道に行くなら、手袋を持って行った方がいいですよ。

1 入れば→入ったら

主節が「てはいけません」行為要求の文なので「ば」ではなく「たら」を使う。

2 欠席すれば→欠席するなら

主節(事前に連絡する)→従属節(欠席する)という時系列なので

「ば」ではなく「なら」を使う。

3 行けば→行ったら

主節が意志を表す場合、動作性の動詞には「ば」ではなく「たら」を使う(現代日本語文法⑥p101)

4 提出すれば→提出したら

主節が意志を表す場合、動作性の動詞には「ば」ではなく「たら」を使う。

2のみ「ば」→「なら」

答えは2

(5)正解率69

第三者の気持ちは外からわからないので「そうです」「らしい」などを使って表す(初級日本語文法と教え方のポイントp204参照)。

うれしいです→うれしそうです

1 タイ料理を大好きです→タイ料理が大好きです

「好きです」は第三者にもそのまま使うことができる。「好き」の対象は「が」で表す。

2 買いたいです→買いたいそうです

「〜たいです」は第三者にそのまま使えない。「そうです」などを付ける(初級日本語文法と教え方のポイントp87参照)。

3 痛いです→痛いそうです

「痛いです」は第三者にそのまま使えない。「そうです」などを付ける。

4 思います→思っています

「思います」は第三者にそのまま使えない。「思っています」などにする。

1のみ格助詞の誤り

答えは1

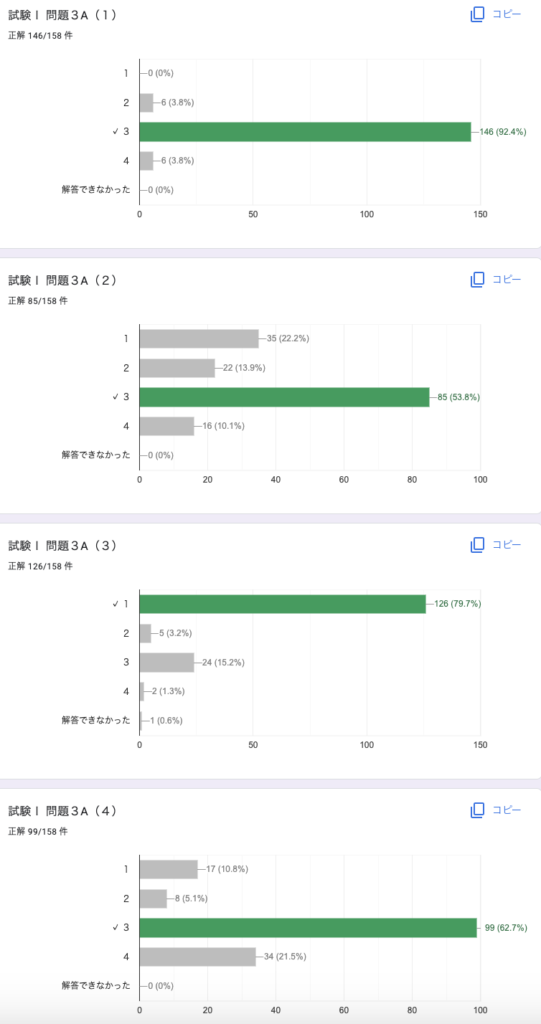

問題3A【助詞】

(1)正解率92

助詞は、単独では用いられず、名詞や動詞などにつく。活用はしない。

助詞は次のように分類される。

・格助詞、連体助詞、並列助詞、とりたて助詞、接続助詞、終助詞

現代日本語文法①p111

名詞と名詞を対等な関係で結びつけることを基本的な働きとする助詞を並列助詞という。

・佐藤と鈴木がやってきた。

・全部列挙「と」

・一部列挙「や」「やら」「だの」「とか」

・選択列挙「か」「なり」

・累加列挙「に」

例)お弁当にビール、アイスクリームはいかがですか?

現代日本語文法①p113、現代日本語文法②p119

答えは3

(2)正解率53

名詞と述語とのあいだに成り立つ意味関係を表す文法的手段を格という。

名詞の格は、格助詞「が」「を」「に」「へ」「で」「から」「より」「まで」「と」によって表される。

現代日本語文法②p4

1 迎えに行く

「に」は移動の着点を表す格助詞(現代日本語文法②p5)

2 昔と同じ製法で作っている。

「と」は基準点としての相手を表す格助詞

3 風も強くなってきた

「も」は累加を表す取りたて助詞(現代日本語文法⑤p20)

4 電子辞書より紙の辞書が好きだ

「より」は比較の基準を表す格助詞

答えは3

(3)正解率79

逆接の接続助詞については現代日本語文法⑥p146~

逆接の例文を作ってみる

1 〜から

喉がかわいたから、水を飲まない×

2 〜が

喉がかわいたが、水を飲まない○

3 〜ながら

健康に悪いと知りながら、つい手を出してしまう(現代日本語文法⑥p161)

4 〜ものの

着物を着てみたものの、全然似合わない(現代日本語文法⑥p160)

答えは1

(4)正解率62

例文を作る

1 意向形+「さ」

行こうさ× 食べようさ×

2 命令形+「ぜ」

行けぜ× 食べろぜ×

3 否定形+「ぞ」

行かないぞ○ 食べないぞ○

4 疑問詞疑問文+「よね」

疑問詞疑問文とは「いつ」「どこ」「なに」「だれ」など疑問詞を使った疑問文

いつ行くよね× なに食べるよね×

答えは3

(5)正解率94

1「にとって」

「その質問は私にとって難しい」の「私」は「感情の向けられる対象」ではなく、「評価を行う人」なので表せている。

動作や感情の向けられる対象は「対して」

・会社に対して不満がある

2「にわたって」

・台風は広範囲にわたって大きな被害をもたらした

空間的な範囲を表せている。

3「によって」

「センサーによって糖度を測定する」の「によって」は手段を表す。

物事の変化に合わせて、それにふさわしく対応するという関係を表すのは「に応じて」

・日本語のレベルに応じてクラスを決める

4「につれて」

「につれて」は、ある事態の進展とともに他の事態も伸展するという関係を表す○

答えは4

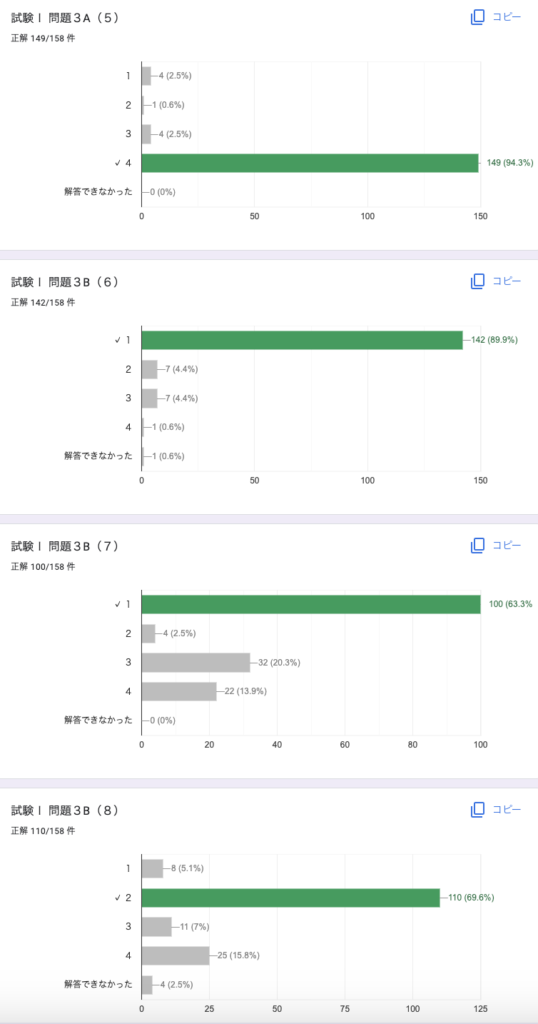

問題3B【テ形の作り方と用法】

(6)正解率89

動詞のグループについては下記記事

選択肢を見ると(ア)は「う」「つ」「る」「む」の4つのパターン。それぞれのテ形を確認

買う 買って

立つ 立って

切る 切って

飲む 飲んで

「む」のみ「んで」なので答えは「む」がない1か2

1と2の(イ)を見ると「ぬ」「ぶ」「む」「ふ」

死ぬ 死んで

転ぶ 転んで

飲む 飲んで

「ふ」で終わる動詞は「思ふ」など現代の動詞ではない。

答えは1

(7)正解率63

各選択肢を検討

1 行く

「行く」は「行って」

問題文3行目「く」は「〜いて」とあるので「行く」は例外

2 行く・歩く

「歩く」は「歩いて」なので例外じゃない

3 着る

「着る」は「着て」

問題文1行目のとおりⅡグループは「る」をとって「て」をつける。

Ⅰグループなのは「切る」「切って」は(6)のルール通りで例外じゃない。

4 着る・ある

「ある」は「あって」は(6)のルール通りで例外じゃない。

なお、「ある」の否定形は「あらない」ではなく、形容詞「ない」なので否定形は例外になる。

答えは1

(8)正解率69

テ形の2つの働きについては現代日本語文法⑥p279~に詳しい

テ形・連用形は複合述語として用いられるほか、複文の用法をもつ。複文の用法には並列、対比、前触れ、継起、原因・理由、逆接、順接条件、付帯状況の用法がある。

・日曜日、父は釣りに行き、母は買い物に出かけた(並列)

・盆地の気候は、冬は寒く、夏は暑い(対比)

・問題が1つあって、父は英語が話せないのである(前触れ)

・デパートに行って、くつを買った(継起)

・風邪をひいて、仕事を休んだ(原因・理由)

・わかっていて言わないなんて、ひどい(逆接)

・参加者は、幹事を入れて8人だ(順接条件)

・胸を張って、堂々と行進した(付帯状況)

現代日本語文法⑥p279より

各選択肢を検討

1 私は、下山して祖父の所有する旅館に泊まった(継起)

2 私は、荷物を背負って祖母と山道を登った(付帯状況)

「荷物を背負って」は付帯状況の「て」

主体の様子を表している。

3 私は、約束の時間に遅れて父に叱られた(原因・理由)

4 私は、合格に知らせを聞いて安心した(原因・理由)

答えは2

★(9)正解率34

問題を解く流れ

①空欄エ周辺の文を読む。「て形の働き」「原因・理由を表す」

②テ形が原因・理由を表す例文を考える。「雨が降って運動会が中止になった」

③選択肢を見て、選択肢の条件で例文を考える。

この問題の答えは現代日本語文法⑥p284に書いてある。

時間の流れに沿って事態が生起するとき、2つの事態が意思的な動きであれば、それを継起と表すと解釈されるが、従属節または主節のどちらか、あるいは両方が無意思的な動きである場合には、先に起こった出来事が原因であとの事態が起こると解釈される。このような用法を原因・理由という。

・赤ん坊が突然泣き出して、母親はあわてて抱き上げた。

・悲しい話を聞いて、涙がこぼれ落ちた。

・雨が降って、川があふれた。

・電車が脱線して、死傷者が出た。

現代日本語文法⑥p284

各選択肢を検討

1 従属節も主節も人

父は山に行って、母は川に行った(並列)

2 従属節が第三者の意志

父が山に行って、私が川に行った(並列)

3 どちらかまたは両方が無意志

雪が降って、電車が止まった(原因・理由)

4 どちらかまたは両方が過去

父は山に行って、母は川に行った(並列)

答えは3

(10)正解率64

テ形の否定形と用法については現代日本語文法⑥p289

各選択肢を検討

1 原因・理由を表す場合は「なくて」

原因・理由、逆接の用法では「なくて」が用いられる

○雨が降らなくて不作になった

×雨が降らないで不作になった

現代日本語文法⑥p290

2 主体の様子を表す場合は「ないで」

○私は財布を持たないで、コンビニに行った

×私は財布を持たなくて、コンビニに行った

3 イ形容詞とナ形容詞のどちらにも接続できるのは「なくて」

イ形容詞

○安くなくて買えなかった

×安くないで買えなかった

ナ形容詞

○静かじゃなくて困った

×静かじゃないで困った

4 「名詞+だ」に接続できるのは「なくて」

○雨だ+なくて 雨でなくてよかった

×雨だ+ないで 雨でないでよかった

答えは2

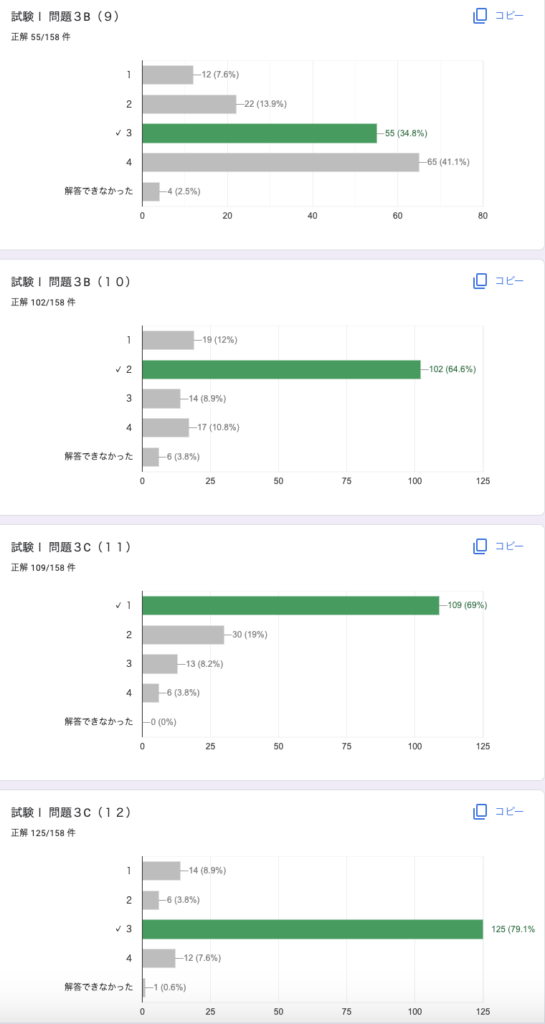

問題3C【疑問文】

この問題の元ネタは

現代日本語文法④第8部モダリティ第1章【モダリティの概観】第2章【表現類型のモダリティ】第3節疑問のモダリティ

質問には

①話し手に不明な情報があるため判断が成り立たず、

②聞き手に問いかけることによって疑問の解消を目指す

という2つの性質がある。

①を欠くのが確認要求の疑問文であり

②を欠くのが疑いの疑問文である。

・晩ごはん、すぐ食べるでしょ?(確認要求の疑問文の例)

・鈴木は間に合うかな。(疑いの疑問文の例)

現代日本語文法④第8部モダリティ第1章【モダリティの概観】第2章【表現類型のモダリティ】p20より

(11)正解率69

否定疑問文とは、「行きませんか?」「行かない?」のように否定形の疑問文

1 入っていませんか?

「入っていません」は「入っている」の否定形。否定疑問文

2 もらえますか?

「もらえます」は「もらいます」の可能形

否定形は「もらいません」、可能形の否定形は「もらえません」

3 つまらない?

「つまらない」は肯定形。否定形は「つまらなくない」

4 無理?

「無理」は肯定形。否定形は「無理じゃない」

答えは1

(12)正解率79

真偽疑問文とは、「はい」「いいえ」で答える疑問文

各選択肢の応答文を作ってみる

1 イ形容詞述語文

Q:朝ごはんは美味しいですか?

A:はい、そうです×

A:はい、美味しいです○

2 ナ形容詞述語文

Q:部屋は綺麗ですか?

A:はい、そうです×

A:はい、綺麗です○

3 名詞述語文

Q:それは猫ですか?

A:はい、そうです○

A:はい、猫です○

4 動詞述語文

Q:朝ごはんは食べましたか?

A:はい、そうです×

A:はい、食べました○

答えは3

(13)正解率83

1 いつ行く?

いつか範囲が限定されていない

2 どこ行く?

どこか範囲が限定されていない

3 なにする?

なにか範囲が限定されていない

4 どれにする?

提示されたものに範囲が限定されている。

例:(レストランでメニューを指して)どれにする?

答えは4

(14)正解率69

1 普通体のイ形容詞述語文

これ、かわいい? ○

2 普通体のナ形容詞述語文

これ、便利? ○

3 普通体の動詞述語文

これ、食べる?

アクセントを変えるのではなく文末イントネーションを上昇調にする。

4 「です・ます」には「か」をつける

名詞:雨ですか?

イ形容詞:美味しいですか?

ナ形容詞:綺麗ですか?

動詞:食べますか?

答えは3

★(15)正解率36

現代日本語文法④p20のとおり

①話し手に不明な情報があるため判断が成り立たない

という条件を欠くのが確認要求

つまり不明な情報がない選択肢が答え。

1 田中さんかどうか不明

2 寒いと思っている

3 元気かどうか不明

4 忙しいかどうか不明

よって、答えは2

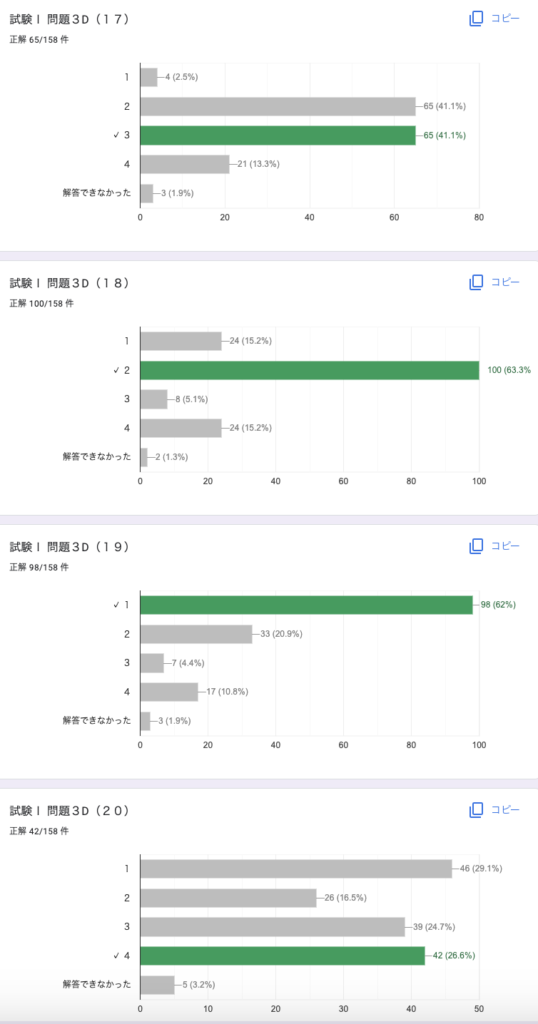

問題3D【スコープ】

この問題の元ネタは

現代日本語文法③第7部【肯否】第3章否定の機能第1節 スコープとフォーカス

否定文では、文のどの部分が否定されるのかが重要である。否定の働きが及ぶ範囲をスコープ、特に否定される部分をフォーカスという。

現代日本語文法③第7部【肯否】p237より

・[仕事で行った]のではない

上の文は「行った」ではなく、[仕事で行った]という範囲に否定の作用が及ぶ

[仕事で行った]がスコープ

仕事でがフォーカス

(16)正解率61

否定のフォーカスとは、実際に否定されている部分のこと。上の例なら「仕事で」がフォーカス

ストレスとは、強弱アクセントで、強めの部分(大辞林より)

プロソディーとは、音を1音ではなくまとめて考えること。イントネーションやリズムなど。詳しくはこちら

プロミネンスとは、文中のある語句を強調するために、特に強く発音すること。卓立(たくりつ)とも。(大辞林より)

・私は猫が好きです。

答えは1

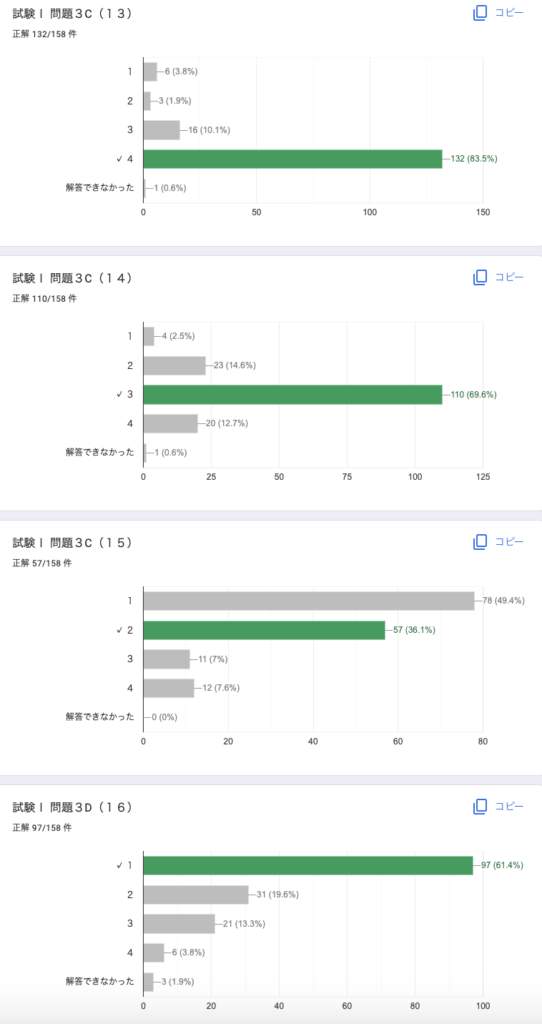

(17)正解率41

この問題の元ネタは現代日本語文法③p245

・学生が100人も来ていない。

上の文では、欠席者が100人なのか、出席者が100人未満なのか、両方の解釈が可能である。それぞれ、次のように表すことができる。

・学生が、100人も[来てい]ない。(欠席者100人)※「来ている」を否定

・学生が、[100人も来てい]ない。(出席者100人未満)※「100人」を否定

現代日本語文法③p245より ※は追記

・講演会には50人も参加していない

1「講演会に」を否定

上の文は「講演会」について話しているので「講演会」が否定されていないのは明らか

2「50人」を否定

A:講演会に参加した人は50人はいましたか?

B:いやいや、50人もいないよ。講演会には50人も参加していないよ。講演会に参加しているのは10人くらいじゃない。

A:えー。

上の会話であれは、否定されているのは「50人」

参加している人が50人未満

この解釈だと欠席者は50名ではなく不明なので誤り

3「参加している」を否定

A:昨日のダンスパーティに参加しなかった人は1人だけですね。今日の講演会に参加していない人はどのくらいかな。10人くらいかな。

B:ちょっと参加者名簿見てみるね。え、欠席者50人!

A:えー、講演会には50人も参加していないの? 講演会がメインなのに!

上の会話のとおり「参加している」を否定した場合、欠席者が50人という解釈になる。

4「50人も参加している」を否定

問題文及び上記会話例のとおり

「講演会には50人も参加していない」という文は以下の2つの解釈ができる。

「参加している」を否定→「参加していない者50人」

「50人」を否定→「参加している者50人未満」

50人という数字を否定したら欠席者「50人」という数字はどこから出てくるのか。

欠席者50人と解釈しているのだから「50人」を否定していないのは明らか

わかりにくい人は名詞修飾に変えてみよう。

・50人も参加していない講演会

①50人を否定する解釈

昨日の講演会は参加者が少なかった。50人も参加していない。参加している者は40人くらいだったと思う。

→この場合、「参加している」者について話しているので「参加している」は否定されていない。

②参加しているを否定する解釈

昨日の講演会は欠席者が多かった。50人も参加していない。予定では200人が参加するはずだったのに、参加しない者が50人もいるなんて。

→この場合、参加していない「50人」について話しているので「50人」は否定されていない

以上の通り「50人」「参加している」のいずれも否定する解釈はできない。

答えは3

(18)正解率63

副詞の呼応は過去にも出題されている。

「否定述部と呼応する副詞」の例

否定と一緒じゃないと使えない副詞を探す。

1 いまだに

・彼はいまだに親からお小遣いをもらっている○

否定じゃなくても使える。

2 ろくに

・彼はろくに働く×

・彼はろくに働かない○

「ろくに」は否定と一緒じゃないと使えない。

※「ろく」は下に打ち消しの語を伴って、物事の正常でないこと、まともでないことを表す(大辞林より)

3 本当に

・彼は本当によくしゃべる○

否定じゃなくても使える

4 まだ

・彼はまだ起きている○

否定じゃなくても使える

答えは2

(19)正解率62

否定と一緒じゃないと使えない「とりたて助詞」を探す

1 しか

「しか」は否定と一緒じゃなきゃ使えないことで有名なとりたて助詞

・冷蔵庫に卵しかある×

・冷蔵庫に卵しかない○

否定と一緒じゃなきゃ使えない。

2 しか、さえ

・この問題は子どもでさえ解ける○

否定と一緒じゃなくても使える。

3 すら

・この問題は子どもすら解ける○

否定と一緒じゃなくても使える。

4 すら、さえ

上記の通り

答えは1

★(20)正解率26

共起とは、共に起きること。つまり一緒に使えること。

この問題の元ネタは現代日本語文法⑤第9部とりたて

p147に答えが書いてある。

「でも」は、未実現の行為や不確かな事態について述べる場合に選択肢や可能性の1つを示すものである。単純な過去のできごとなど確定した事態を述べるのには用いられない。

×君でも老けたね。

現代日本語文法⑤第9部とりたてp147より

選択肢1 限定を表す「ばかり」

・ゲームばかりするな!

→禁止を表す述語とも共起

詳しくは現代日本語文法⑤p61~

「ばかり」が共起しにくい例については現代日本語文法⑤p63に記載あり。

おもに肯定の述語と共起し、否定の述語とは共起しにくい。

?田中さんはマンガばかり読まなかった。(否定)

意思や勧誘の文では用いにくい。

?試験期間中は、勉強ばかりするぞ。(意思)

?おいしい物ばかり食べに行こう。(勧誘)

現代日本語文法⑤第9部とりたてp63より

選択肢2 評価を表す「なんか」

・おばけなんか怖くない

→否定を表す述語と共起

詳しくは現代日本語文法⑤p119~

「なんか」の述語の制限については現代日本語文法⑤p122に記載あり。

真偽疑問文には用いられにくい。

・マンガなんか読みますか?

現代日本語文法⑤p122より

「なんか」は「なんて」との違いについてもよく問題になる。

日本語を教える際にも大事なポイントなので

現代日本語文法⑤p121~を持っている人は読むべし。

選択肢3 極限を表す「まで」

・彼は魚を骨まで食べる

→非過去を表す平叙文の述語とも共起

詳しくは現代日本語文法⑤p96~

「まで」の述語の制限については現代日本語文法⑤p97に記載あり。

否定の述語といっしょには用いにくい。

・犬まで私をばかにしない。

・田中さんは味噌まで自分で作らない。

現代日本語文法⑤p97より

選択肢4 例示を表す「でも」

・今日はラーメンでも食べよう○

・昨日はラーメンでも食べた×

→過去を表す平叙文の述語とは共起しにくい。

答えは4

詳しくは現代日本語文法⑤p143~

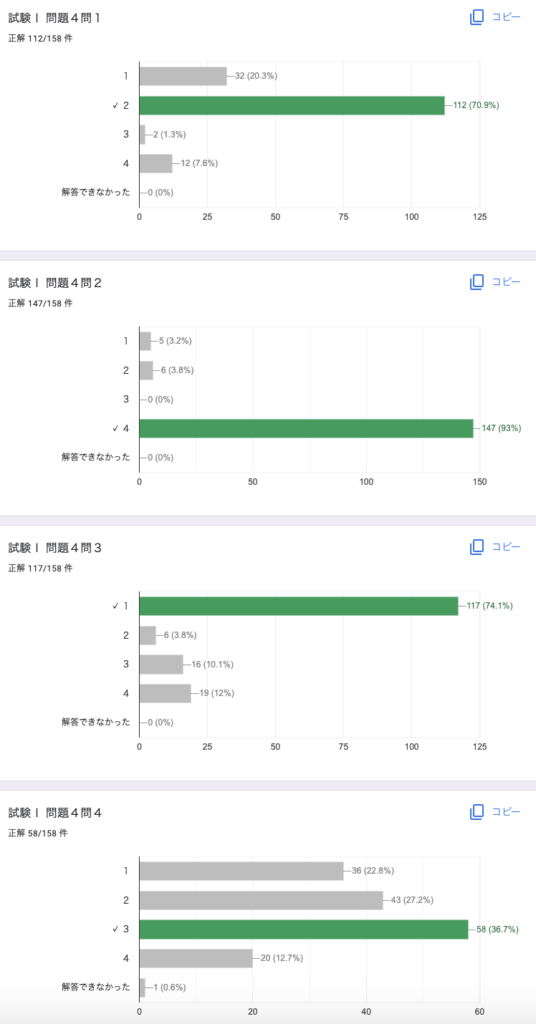

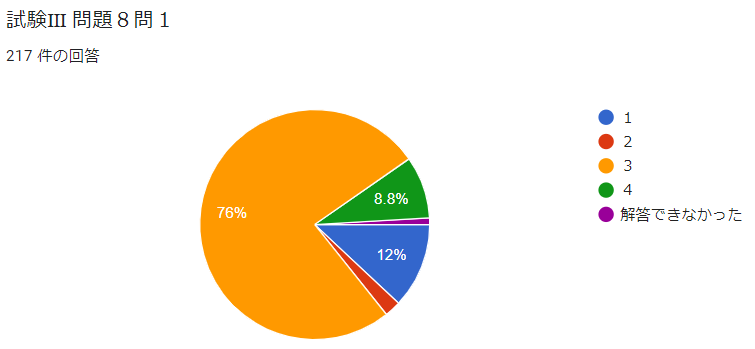

問題4 コースの評価

問1 コース設計 正解率70

コース設計(コースデザイン)については日本語教育能力検定試験完全攻略ガイド第5版p224〜参照

以下の流れで行う。

①ニーズ・レディネス調査

ニーズ調査とは、どうしてその言語が必要なのか学習目的の調査。仕事で必要など。

レディネス調査とは、学習者に関する情報の収集。いままでどんな勉強してきたのかなど。

②目標言語調査

目標言語調査の方法は、平成27年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題6問1で出題

目標言語調査とは、実際に学習者が日本語を使用しなければならない場面でどのような日本語が使用されているのか調べること。

・現実場面での会話の映像・音声データを収集し、観察・分析する。

・母語話者に対して、ある状況で、どのような表現を選択するか尋ねる。

・コーパスを活用して、ジャンルに応じた言語使用実態を明らかにする。

平成27年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題6問1より

③到達目標の設定

学習者の情報を収集し、目標言語の調査をした後は、学習のゴール(到達目標)を決める。

④シラバスデザイン

シラバスデザインとは、コースで何を教えるか教授項目を選定すること。

⑤カリキュラムデザイン

選定した教授項目をそれぞれいつ教えるのか学習時間や学習内容の配分を決めること。

答えは2

問2 到達度テスト 正解率93

到達度テストとは、一定期間に学習した内容を、どの程度習得したかを測定するテスト。アチーブメントテストとも。テストの種類についてはこちら。

1 授業内容にとらわれず、その時点の学習者の日本語力を測定するのは、熟達度テスト(プロフィシエンシーテスト)

2 クラス分けを検討するためのテストは、プレースメントテスト(組分けテスト)

3 第二言語学習に対して、どの程度適性を備えているかを測定するのは、適性テスト(アプティチュードテスト)

答えは4

問3 標準偏差 正解率74

標準偏差は平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題5問3でも出題

標準偏差とは、学習者集団における平均点からの得点の散らばり具合を示す数値。数値が小さいほどちらばりが少ない。

| 標準偏差 | 得点分布の散らばりや広がりの程度を示す数値。数値が小さいほどちらばりが少ない(選択肢1) |

| 項目弁別力(識別力) | 各設問が学習者の能力を識別しているかを示す数値。その問題で、できる学生かできない学生か見分けることができるか。成績上位のグループと成績下位のグループの正答率の差から導く(選択肢3) |

| 中央値 | すべての得点を順に並べたとき中央にある数値。平均点だと、一人だけできていたり、あるいはできていなかったりすると、その人のせいで平均点が大きく変わってしまうが、中央値は人数が多いところの数値になる(選択肢2) |

| 項目困難度 | いわゆる正答率。正答率90%は項目困難度が低い。各設問がどの程度の難しさであるかを示す数値(選択肢4) |

答えは1

問4 潜在的カリキュラム(隠れたカリキュラム)正解率36

潜在的カリキュラム(隠れたカリキュラム)とは、教育する側が意図する、しないに関わらず、学校生活を営むなかで、学習者自らが学びとっていく全ての事柄のこと。学校の雰囲気や価値観、社会風土など。例えば「いじめ」を許さない態度を身につけるには「いじめはよくない」という知識だけでは不十分で、実際に「いじめ」を許さない雰囲気づくりが重要となる。(文部科学省「人権感覚の育成を目指す取組」参照)

答えは3

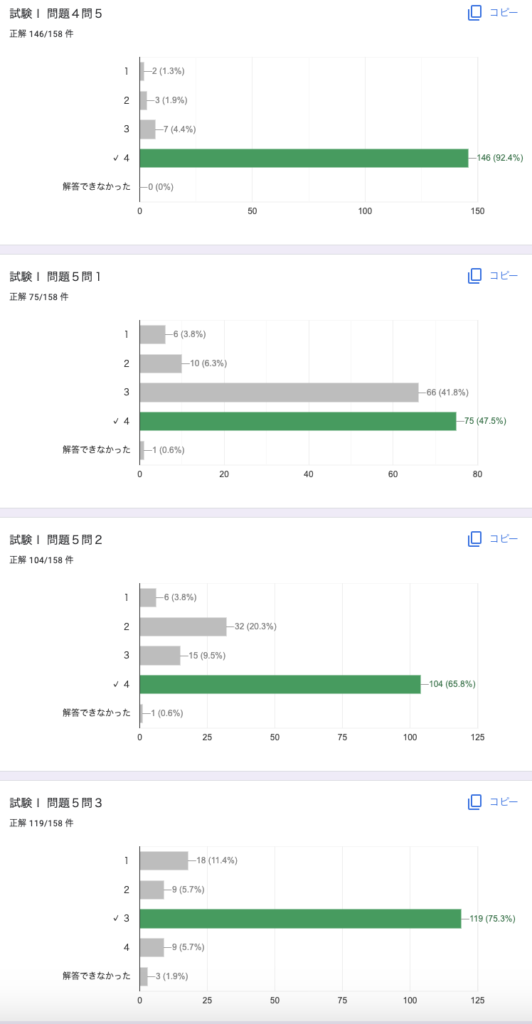

問5 教案 正解率92

1 使用する教材のページ番号を書いておけば授業中に慌てなくてすむ○

2 活動にかかる時間や時間経過を書いておけば、時間が足りないあるいは余ってしまったというピンチを予防できる。

3 活動形態と学習者の配置を記述しておけば教室活動をスムーズに進めることができる○

4 目標が抽象的な表現だと目標が達成できたかどうかの判定が難しいし目標も目指しにくい×

抽象的)たくさん勉強する

具体的)1日10時間勉強する

答えは4

問題5 アカデミック・ジャパニーズ

問1 ディベート 正解率47

ディベートとは、特定のテーマについて、肯定・否定の二組に分かれて行う討論。

1 自分の立場は直感ではなく、ランダムに決められる。

2 中立な立場ではなく、肯定あるいは否定のどちらかの立場から意見を述べる。

3 ディベートではジャッジが勝敗の判定をする。

4 一つのテーマでは一つの争点を争う。

答えは4

問2 言葉の意味を説明するために用いられる言語 正解率65

対象言語とは、ある言語について語るとき、語られる言語のこと。例えば、日本語で英語のことを語るときの英語を対象言語と言い、日本語をメタ言語という(大辞林より)。

照会言語とは、データベースの操作に用いられる言語のこと。

パラ言語とは、言葉を発するときに付随するもの。

例)イントネーション、声の大きさ、高さ、間(ポーズ)

パラ言語は令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題8、平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題13などで出題

メタ言語とは、ある言葉について語るとき、そのために使う言語のこと。

答えは4

問3 コロケーション 正解率75

コロケーションとは、自然な語の組み合わせのこと。習慣的にその語がどんな語と一緒に使われるか。

コロケーションの誤りの例

×雨が落ちる

○雨が降る

コロケーションは、令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題9、平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3D、平成26年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題10問2【コロケーションの例】、平成24年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題5問3選択肢4【コロケーションに関わる不適切さ】などで出題

文法的には正しい、それぞれの語の使い方は正しいが、カップルとしては変な言葉の組み合わせを探す。

1 登山に関心する→登山に関心を持つ

「関心」は名詞。「関心する」という動詞はない(「感心する」ならある)ので文法的に正しくない。

2 未来→将来

「未来」と「であろう」のカップル自体はあり得るのでコロケーションの誤りではない。

例)タイムマシンが完成するのはまだまだ遠い未来のことであろう。

将来は、未来より現在に近い時をいう。自分や相手のことなど特定できる対象物があるときに使う。

未来は、かなり先のことを表す一般的な概念

2は「宇宙工学の大きな発展に寄与するであろう実験結果」という特定できる対象物があるので「将来」を使うべき。これは語と語の組み合わせの問題(コロケーション)ではなく、その文脈において適切な言葉が使えるかの問題

3 許可を開く→許可を得る

「許可」という語と組み合わせる動詞は「得る」など。語と語の組み合わせの問題なのでコロケーションの誤用例

4 了解→推測

「過去に」と「了解」のカップル自体はあり得るのでコロケーションの誤りではない。

例)彼の過去に問題があったことは了解した。

了解とは、事情を思いやって納得すること。4の文は「遺跡」から「過去に」何があったかおしはかっているので「推測」などを使うべき。組み合わせではなく「了解」単独の使い方がおかしい。

答えは3

コロケーションと呼応の違いについてはこちら

問4 中心文と支持文 正解率70

中心文と支持文というキーワードは令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題10問5で登場。

中心文とは、そのパラグラフの中心となる文。トピック。英語でTopic sentence

支持文とは、中心文を支える文。中心文を詳しく説明する文。英語でSupporting sentence問題)以下の文章のうち、中心文と支持文はどれ?

「猫は飼いやすい。家の中で飼えるし、散歩しなくていい。犬のようにうるさく吠えることもない。」

中心文:猫は飼いやすい

支持文:家の中で飼えるし、散歩しなくていい。犬のようにうるさく吠えることもない。

https://www.hamasensei.com/2020-1-10/

平成27年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題6問2では、パラグラフを作成する際の留意点が問われている。

パラグラフとは、段落のこと。レポートや論文では一つのパラグラフで一つの話題を扱うようにする。

・各パラグラフに、主張に関わる中心文を作る。

・一つのパラグラフで、一つの話題を扱う。

・各パラグラフに「導入部ー展開部」の構造を作る。

パラグラフ作成の留意点

有題文とは、主語を「は」で表す文(現代日本語文法②p230)

言語行為論では、遂行文と記述文を区別する。

遂行文とは、その文を基準に外の世界が変化するもの。

遂行文の例)クーラーをつけてください

記述文とは、外の世界を基準にそれに合わせて記述する文

記述文の例)猫が寝ている

現象文とは、外の現象を話し手の主観的判断なしに表現する文⇔判断文

現象文の例)猫が寝ている

判断文とは、現象に話し手が主観的な判断を加えて表現する文

判断文の例)それは私の猫です

答えは1

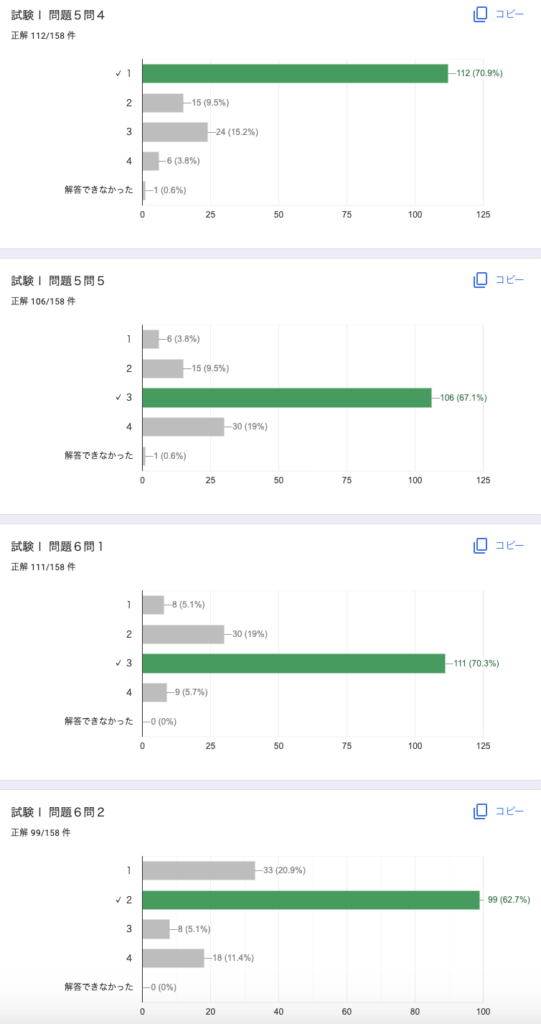

問5 文章評価の方法 正解率67

1 文章の評価は一つの観点だけでなく、文法、構成など観点ごとに別々に評価する○

2 ローカル・エラーとグローバル・エラーで配点を変えるのは合理的○

3 達成度の評価では、事前に評価基準を決めて、学習者の産出が評価基準を達成しているか判断するので産出を見てからというのは不適当

4 単一尺度の段階的な評価だと採点者によって評価が変わってしまうので、複数の採点者で評価するのが望ましい○

答えは3

問題6 JFスタンダード

JFスタンダードは日本語教育能力検定試験によく出ます。詳しくはこちら

問1 相互理解のための日本語 正解率70

JFスタンダードと相互理解のための日本語に関する記述は「JF日本語教育スタンダード【新版】利用者のためのガイドブック」にある。

「相互理解のための日本語」は、以下の4つの特徴を持ちます。

(1) コミュニケーションを共同行為と捉える

共同行為とは、コミュニケーションの発信者と受信者が日本語を使って、ある領域や場で特定の課題を共同で遂行することです。そして、この課題を共同で遂行するときに必要になる能力を「課題遂行能力」と呼びます。課題遂行能力とは、日本語に関する知識だけではなく、日本語を使って何かを行うという言語行動を中心とした幅広い能力を視野に入れた概念です。

(2) 共同行為には領域や場がある

言語使用者は、コミュニケーション上の課題を遂行する領域や場で、さまざまな言語やその変種など、多様な選択肢の中から日本語を選んで使用します。

(3) 国籍や民族を超えた日本語使用者のコミュニケーションを奨励

このコミュニケーションには、母語話者と非母語話者との間のものだけではなく、非母語話者どうしによる日本語でのコミュニケーションも含まれます。母語話者の日本語を理想的なモデルとしない多様な日本語使用を肯定的に捉えます。

(4) 「相互理解のための日本語」を学んだり、使ったりすることで、学習者は母語とは異なる言語や文化にふれる機会を得る

これによって、学習者は複合的な視野を得て、自文化を相対化して新しい視点を持つことができるようになります。その際に求められる能力を「異文化理解能力」と呼びます。

1.1.4 課題遂行能力と異文化理解能力の発達観

「相互理解のための日本語」を達成するには、課題遂行能力と異文化理解能力の2つが必要だと考えます。ここでいう異文化理解能力とは、日本語による発信者と受信者がお互いに柔軟に調整しあう能力のことです。JFスタンダードでは、この能力が多様性に富む社会づくりにつながり、人間的な豊かさを獲得することができるようになると考えます。

JF日本語教育スタンダード【新版】利用者のためのガイドブックp5~より

1 上記の通り「母語話者の日本語を理想的なモデルとしない多様な日本語使用を肯定的に捉えます」

2 上記の通り「さまざまな言語やその変種など、多様な選択肢の中から日本語を選んで使用します」日本語使用が必須ではない。

3 上記の通り「コミュニケーションの発信者と受信者が日本語を使って、ある領域や場で特定の課題を共同で遂行すること」が相互理解のための日本語によるコミュニケーションであると捉えている○

4 上記の通り「日本語に関する知識だけではなく、日本語を使って何かを行うという言語行動を中心とした幅広い能力を視野に」入れている。

答えは3

問2 課題遂行能力と異文化理解能力 正解率62

問1の引用文のとおり「相互理解のための日本語」のためには「課題遂行能力」と「異文化理解能力」の2つが必要である。

答えは2

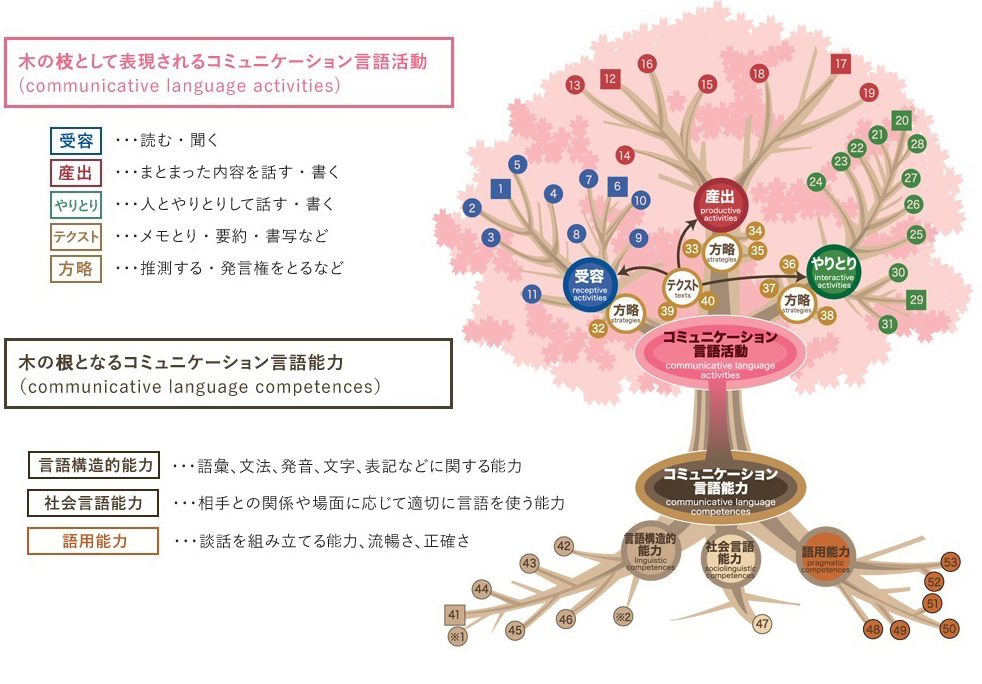

問3 コミュニケーション言語活動 正解率91

こちらはJFスタンダードの木。言語によるコミュニケーションの力を整理し例示したもの。

コミュニケーション言語活動として以下が例示されています。

・受容…読む・聞く

・産出…まとまった内容を話す・書く

・やりとり…人とやりとりして話す・書く

・テクスト…メモとり・要約・書写など

・方略…推測する・発言権をとるなど

翻訳はありません。

答えは3

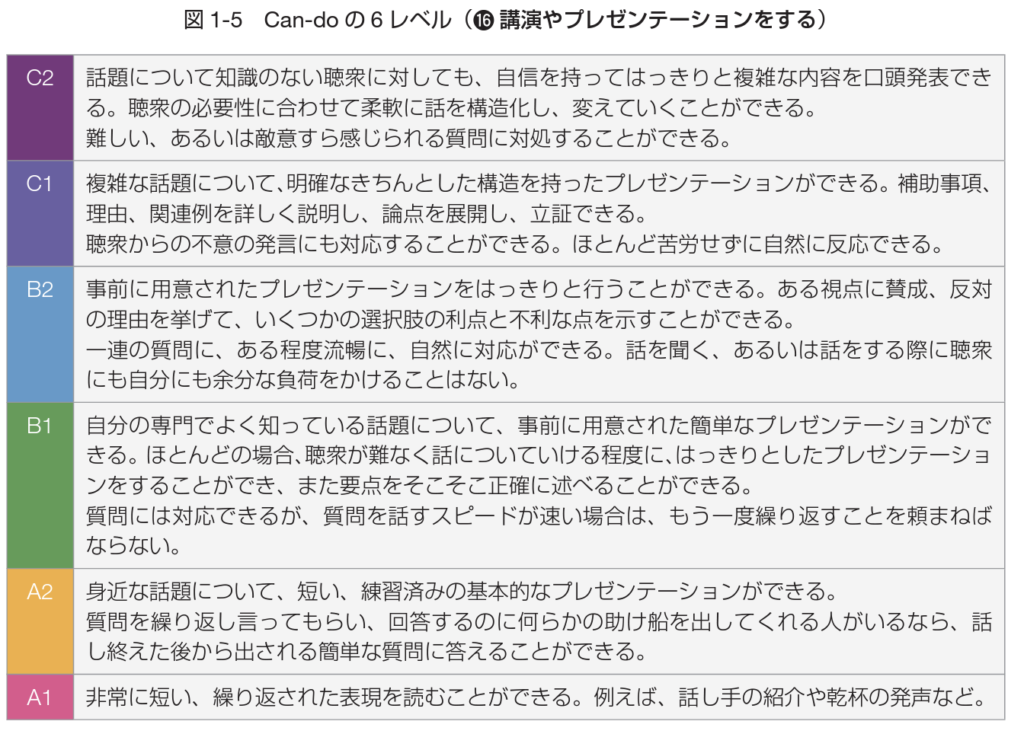

問4 JF Can-do 正解率72

能力記述文「JF Can-do」とは、日本語を使って何ができるか具体的な言語活動を例示したもの。詳しくはこちら

Can-doとは、言語の熟達度を「~ができる」という形式で示した文です。どのような文型や文法を知っているか、単語や漢字をいくつ知っているかという熟達度の捉え方に対して、Can-doは、たとえば「好きか嫌いかを述べることができる」のように、言語の熟達の、ある段階でできる言語活動や持っている言語能力の例を示し、目安とするものです。(p14)

Can-doは、あくまでも言語活動と言語能力の例示であり、すべてを網羅したものではありません。言語能力や言語活動のカテゴリーも、網羅的なものではありません。(p18)

① 学習目標の設定に利用する

相互理解のための日本語には、言語を使って何がどのようにできるかという課題遂行の能力が必要です。具体的な言語活動を例示する活動Can-doは、この課題遂行能力の育成を目指した学習目標の設定に利用することができます。目標設定にはどの種類のCan-doも利用できますが、特に具体的な実社会での言語活動を記述した活動Can-doは、学習者や言語教育を専門としない人にもわかりやすく、教師にとっては授業活動をイメージしやすい目標になります。(p18)

JFスタンダードでは、日本語の使用場面を想定し、日本語での具体的な言語活動を例示したCan-doとして、JF Can-doを作りました。(p19)

JF日本語教育スタンダード【新版】利用者のためのガイドブックp14,p18

1 上記の通り、具体的な言語活動を例示している。

2 上記の通り「Can-doは、あくまでも言語活動と言語能力の例示であり、すべてを網羅したものではありません」

3 上記の通り「単語や漢字をいくつ知っているかという熟達度の捉え方に対して、Can-doは、たとえば「好きか嫌いかを述べることができる」のように、言語の熟達の、ある段階でできる言語活動や持っている言語能力の例を示し、目安とするもの」

4 上記の通り、現在の能力を把握し、今後の学習目標を立てるのに役立てることができる。

答えは4

問5 いろどり 生活の日本語 正解率72

ついに出たいろどり! 完全無料の日本語テキスト。オンラインで教えるのにぴったり。

以前、YouTubeで紹介してるので気になる人はこちら

日本語コースブック『いろどり 生活の日本語』は、外国の人が日本で生活や仕事をする際に必要となる、基礎的な日本語のコミュニケーション力を身につけるための教材です。

いろどり 生活の日本語より

1 「いろどり 生活の日本語」は名前の通り生活のためであり、「職場でよく見る漢字や語彙を段階的に場面と関連づけて学ぶことを目的としている」のではない。

2 対象は日本で生活している外国の人。「日本に住み始めたばかりの日本語未習者」に限らない。また、Can-do(することができる)が目標であり、「覚える」ことが目的ではない。

3 「ビジネスでのコミュニケーションパターン」を理解しながらやるものではない。

答えは4

問題7 学習者オートノミー

問1 学習者オートノミー 正解率92

学習者オートノミーは過去に何度も問われている。直近は令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題11

問題文下線部Bの通り、学習者オートノミーの実践では、学習者が目標設定、計画、実行、評価というサイクルを繰り返す。言い換えれば、学習者が自分自身の学習を管理する。

答えは4

問2 独習 正解率87

1 演習とは、教師の指導のもとに実地に研究活動を行う授業

2 独習とは、先生につかず、テキストなどを使って自分独りで習うこと。独習だけではそれを自分で管理しているかはわからない。例えば何も考えずにテキストに書かれた通りにやるだけでは学習者オートノミーといえない。オートノミーは自律性。つまり、自分で考えて目標を設定し、計画を立て、実行し、それを評価するというサイクルが必要である。

3 探求学習とは、自ら問いをたてその答えを探し求めること。学習を自分で管理するオートノミーとは違う概念

4 暗示的学習とは、意識せずに学習していること。ルールがいつの間にか頭に入っている。例えば、大阪に引っ越したらいつの間にか関西弁を話せるようになっていた。

答えは2

問3 メタ認知能力 正解率94

メタ認知は日本語教育能力検定試験の大好物なので別記事にまとめている。

学習者自身が学習の計画を立てるといえばメタ認知能力である。

コミュニケーション能力の4分類についてはこちら

答えは4

問4 学習日誌 正解率90

1 問1のとおり学習者自身が学習を管理するので教師から毎日フィードバックを受けないければならないというのは明らかにおかしい

2 学習者自身が管理するのだから日常生活のことを書くかどうかも学習者自身が決めるべき

3 学習日誌を書くことで、自分の学習の問題点を探り改善することができる。学習者自身による学習の管理に役立つ○

4 自分自身の学習を管理することができれば日本語である必要はない。

答えは3

問5 学習者オートノミーを育てるための工夫 正解率89

学習者が自身で学習を管理しやすくなるためのサポートを考える。

1 学習者オートノミーの実践では、学習者自身が計画を立て実行するので、順番が決まっているものを渡すのは、反対の行為といえる。

2 学習者が必要な資料や教材にアクセスできるような環境を作ることで、学習者は自身の学習を管理しやすくなる。

3 クラスの学習者同士で安心して話ができるような雰囲気があれば、わからないことなども気軽に相談できるので学習者は自身で学習を管理しやすくなる。

4 学習者が地域の人々とネットワークを形成できれば、教師に頼らずに、自身の学習を管理しやすくなる。地域の人々は自律学習(学習者オートノミー)に利用できる人的リソースである。例えば近所に仲の良い知り合いがいればわからないことも質問できる。自律学習を支援するシステム構築については平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題7で出題されている。

近年、学習者主体の学習方法が広がっている。例えば、自律学習(autonomous learning)は、学習者が自分自身の学習全体に責任を持つ学習方法である。学習者の自律学習能力を育成するためには、まず、自律学習における教師の役割を見直すことが重要である。また、自律学習を支援するシステムの構築も求められる。そのシステムの構築には、人的リソース、物的リソース、社会的リソースなどのリソースが利用できる。これらを踏まえて、教師と学習者が協力し、様々な自律学習を試みる必要がある。

平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題7より

答えは1

問題8 異文化接触

異文化接触はほぼ毎年、試験1の問題8か9で問われているので心の準備を。

問1 カルチャー・ショック 正解率53

カルチャーショックとは、異文化と接触したときに自文化との違いに受ける衝撃

1 大谷翔平が二刀流を始めたときに賛成する人反対する人様々であったように、異文化の反応も人による。

2 期待が大きいほど、そうじゃなかったときのショックは大きい。

3 カルチャーショックは悪いことばかりではない。ショックを受けた後は異文化を受け入れるよい機会となる。それがUカーブの回復期。

4 自文化中心主義で異文化を受け入れようとしない人(例えば、タイに住んでいるのに日本人としか遊ばず日本食レストランにしかないなど)は、異文化と接触する機会も小さくなるのでショックは受けにくい。

答えは3

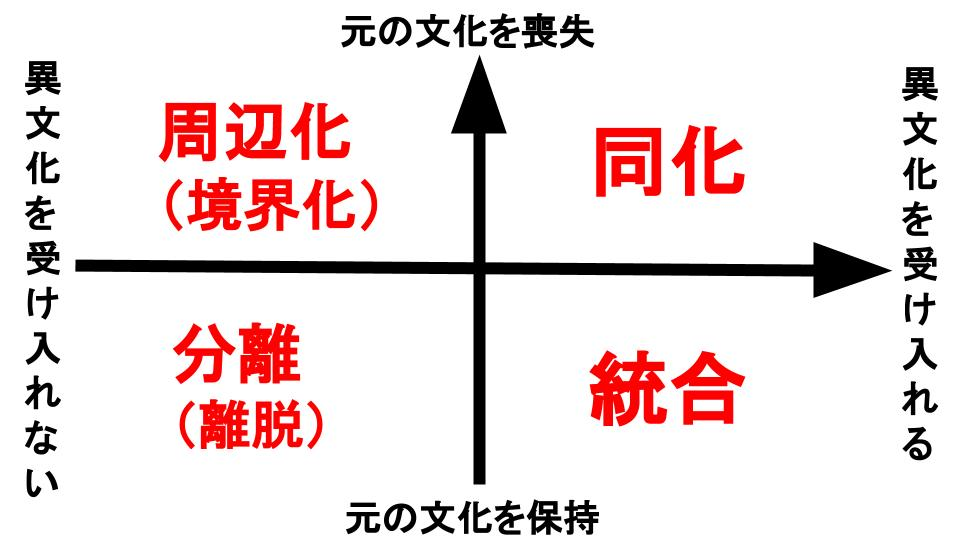

問2 分離 正解率82

出た。ベリーの文化受容態度4モデル。日本語教育能力検定試験の大好物であり毎年のように出題されている。毎年微妙に文言を変えてくるのでそれぞれの年でどのように表現されているか比べてみると面白い。

1 滞在国の人は大切だと思わないが、自分の国から来た人は大切だという態度は分離

2 滞在国の人と親しくなりたいが、自分の国から来た人とは距離を置きたいという態度は同化

3 自分の国から来た人とも、滞在国の人とも、親しくするのは重要という態度は統合

4 自分の国から来た人にも、滞在国の人にも、心を開くのは難しいという態度は周辺化

答えは1

問3 アイデンティティ 正解率83

選択肢に知っている言葉と知らない言葉があるとき、適当なものを選ぶ問題は知っている言葉を、不適当なものを選ぶ問題は知らない言葉を選ぶと正解しやすい。知らない言葉は勉強していない言葉、つまり日本語教育とは関係ない可能性が高い。

アイデンティティは令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題13で出題されている。

教育現場では、学習者のアイデンティティを多様な側面から捉えることが重視されてきた。海外の日本語教育においては、日本人の子どもたちを対象とする日本語の継承語教育が注目されており、そのアイデンティティはコード・スイッチングとも関わりがある。(中略)日本国内では、近年、学校教育現場に日本語指導が必要な外国籍の児童生徒が増加しており、二言語を使用する子どものアイデンティティ形成に関する議論が見られる。このような議論は、子どもに限ったことではない。成人の日本語学習者に対する指導の際にもアイデンティティへの配慮が求めらている。

令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題13より

1

アイデンティティとは、自分をどのように認識しているか。日本語でアイデンティティは同一性。同一性とはずっと同じであり続けること。

例えば、自分は女だと思っていたのに、寝て起きたら男になっていました。

例えば、自分は日本人だと思っていたのに、寝て起きたらアメリカ人になっていました。

どう思いますか?

ショックですね。

どんなショックですか?

それはアイデンティティが揺らぐショックです。

アイデンティティとは同じであり続けること。

毎日性別が変わっていたら、毎日国籍が変わっていたら、自分がどういう人間なのか分からなくなります。

私は女なのか男なのか。日本人なのかアメリカ人なのか。

令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題13の解説より

自分は、大阪人なのか、日本人なのか、地球人なのか、自分とは何か。

異文化接触は今までとは異なるものの接触。同じであり続けることはできないかもしれない。つまりアイデンティティ(同一性)と深い関わりがある。

2 アフォーダンスは平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題8問4でも登場している。

アフォーダンスとは、物や空間が引き起こす人間の行動のこと。

例えば、壁があれば、人間はそこに寄りかかったり、叩いたり、ポスターを貼ったりする。「寄りかかる」「叩く」「ポスターを貼る」が壁のアフォーダンス。

3 エンパシーは平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題9問5でも登場している。

エンパシーとは、相手の立場にたって相手がどう感じているか想像すること。感情移入。共感。empathy

4 コーピングの説明は、平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題8問4に書いてある。

コーピングとは、ストレスを除去したり緩和したりすること。例えば、職場の人間関係がストレスになっているので転職するなど。

答えは1

問4 ホールのコンテクストの概念 正解率92

コンテクストの概念については令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題13問2でも出題されている。

高コンテクスト文化とは、空気を読む文化

発せられた言葉の意味がその状況、文脈(コンテクスト)に依存する。言葉の表面的な意味でなく、相手の感情を察することを要する。

低コンテクスト文化とは、「言わなきゃわからないよ」の文化

イエスならイエス、ノーならノートはっきり言う。相手が察してくれることは期待しない。大切なことは全て言葉にする。

令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題13問2解説より

1 低コンテクスト文化では、問題が生じた際にはっきり伝えるので直接的な対立になりやすい

2 低コンテクスト文化では、言われたことを文字どおりに解釈する傾向が強い○

3 高コンテクスト文化では、その場全体の空気を読むので個人は他者から独立した存在だと捉えられにくい

4 高コンテクスト文化では、言わずにわかることは言語化しない傾向が強い

答えは2

問5 自己効力感 正解率43

自己効力感とは、場面に応じた適切な行動が取れる自信のこと(異文化トレーニングp279より)。自分ならできると信じること。

1 あるばままの自分を受け入れることは自己受容

2 自らの行動を自らの意思で決定することは自己決定

3 思い描く自己像に現実の自分を近づけるのは自己実現

4 あることが自分には必ずできると考えるのは自己効力感

答えは4

問題9 文章や談話を理解するための脳内処理

問1 形式スキーマ 正解率71

形式スキーマは、平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題9問4でも出題されている。

スキーマとは、経験に基づいて作られた枠組み。例えば、レストランと言われて何が思い浮かぶか? ご飯を食べるところ、メニューがある、無料ではない、店員がいる、など。これらがスキーマである。

内容スキーマは、「レストラン」とか「猫」とか「外国人」とか、その言葉からイメージされるもの。

形式スキーマは、文法、表現方法、接続詞の使い方など言語形式の体系的構造に関する知識

答えは4

問2 橋渡し推論 正解率87

橋渡し推論は、平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題9問2

精緻化推論は、令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題10問2で出題されている。

橋渡し推論と精緻化推論の違いがわかるようになる問題はこちら

推論とは、文に書かれていないことを推測すること。

橋渡し推論とは、文(語)と文(語)を結び付けて書かれていないことを推測。まとまった文章の理解に不可欠な推論。

平成28年度の選択肢1

橋渡し推論の例…花瓶を落としたので弁償することになった。

「花瓶が割れた」とは書かれていませんが

「花瓶を落とした」→「弁償することになった」

という文から「花瓶が割れた」を推測。これが橋渡し推論

精緻化推論とは、文章から読み取り理解した内容を、すでにある知識と関連付けて、より理解を深めていく推論。文章を理解した後にする推論。

精緻化推論の例…「コンビニに行きました」という文から自分がよく行くセブンイレブンの店内をイメージして同じような場所だろうと推論する。

令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題10解説より

1 「猫に手をひっかかれた」とは書かれていないが

「手の引っかき傷が痛む」→「猫は走って逃げていった」という文から「猫に引っ掻かれた」と推論している。このようにAとCに橋をかけるため書かれていないBを推論するのが橋渡し推論

2 20分で着いたからといって天気のいい日とは限らないが、読んだ後に妄想を膨らませて勝手に天気のいい日をイメージしている。これが精緻化推論

3 その後の展開はわからないが、勝手に妄想を膨らませている。これが精緻化推論

4 女性が何と言ったかはわからないが妄想を膨らませている。これが精緻化推論

答えは1

★問3 認知資源 正解率5

認知資源とは、情報を処理するために消費する脳が使える資源のこと。

1 ある一時期に起こった個人の出来事に関する記憶はエピソード記憶

2 情報を処理するために消費される心的エネルギーは認知資源

3 ある語に関して個人の頭の中に想定されている知識の総体は意味記憶

4 目や耳などから受けた女王の一部を一時的に保管するのは感覚記憶

よって、答えは2

★問4 リスニングスパンテスト 正解率25

リスニングスパンテストとは下記のようなもの。

次の文が”正しい”か”まちがっている”か、答えてください。

1.バナナは水中に生えている:正しい/まちがっている

2.花はよい匂いがする:正しい/まちがっている

3.犬は4本足である:正しい/まちがっている次に、上記の文を見ないで、各文の最初の単語を順番通り、正確に思い出すことはできますか?

全て正解ですと、あなたのワーキングメモリは、10歳児の平均を超えています。これは、オートメーティッド・ワーキングメモリ・アセスメント(Automated Working memory Assessment: AWMA)のリスニングスパンテストの一例です。このテストは、言語性ワーキングメモリを評価するためのものです。言語性ワーキングメモリとは、聴覚的な記憶のことです。

https://www.infinitemind.jp/blog/%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B9%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88/

リスニングスパンテストとは、聞こえてくる文の内容の正誤判断をしながら、単語を覚えるもの。

1 句や文を聞いてから、聞き取った音声をそのまま書き取るのはディクテーション

2 短い文章を聞きながら単語をメモし、他の学習者と協働して元の文章と同等の内容・構成になるよう文章を復元していくのはディクトグロス

よって、答えは3

問5 カクテルパーティー効果 正解率72

カクテルパーティー効果は、平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題10問1でも出題されている。

カクテルパーティー効果とは、駅や教室など様々な音声が聞こえる場で、相手の言葉に選択的に注意を向けること(平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題10より)。

答えは2

問題10 第二言語習得

問1 ナチュラル・アプローチとモニターモデル 正解率82

平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題10に答えが書いてある。落としたくない問題。

第二言語習得研究は子どもの言語習得研究に端を発している。子どもを対象として第二言語の形態素の習得研究が積み重ねられ、クラッシェンのモニターモデルが提唱された。それを基に、ナチュラル・アプローチが生まれた。

平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題10

モニターモデルとは、クラッシェンが提唱した第二言語習得に関する5つの仮説の総称

ナチュラル・アプローチとは、聴解優先の教授法です。幼児のようにナチュラルにたくさん聞いていればそのうち話せるようになるはず。理解可能な言語インプットを大量に与えることで、言語能力の習得を目指す。

文化変容モデルとは、異文化への態度が言語学習に影響を与えるというシューマンが提唱した理論。例えば、日本人の友達がたくさんいて普段から日本人と遊んでいる外国人の方が日本人と関わろうとしない外国人より日本語の習得が早くなる。

処理可能性理論とは、学習者が処理できるものは限られていて複雑なものほど後になって習得されるというもの。平成27年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題10問1は処理可能性理論(Processability Theory)」に関する記述として「語、句、文と言語単位の小さなものから順に自動化処理が発達する」を選ぶ。

第二言語の発達を説明する処理可能性理論(Processability Theory)によると、学習者の習得可能な言語項目は発達段階によって制約を受けるとされている。その制約を考慮し、教える内容を選定することが求められる。

平成27年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題10より

アコモデーション理論とは、相手に応じて話し方を調整すること。アコモデーション理論は過去に何度も登場。平成25年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題13では大問でアコモデーション理論を説明している。

コミュニケーション場面において、話し手の話し方は相手の話し方に大きく影響されている。相手に応じた話し方あの調整を説明するものとして、アコモデーション理論がある。これによると、話し手の行う言語選択には、収束(convergence)と分岐(divergence)がある。

言語的収束の例としては、ベビートーク、フォリナートーク、ティーチャートークなどが挙げられる。話し手が相手に収束した場合、一般的には好意的に評価されるが、過度の収束は否定的な評価につながることもある。いっぽう言語的分岐の例としては、日本語学習者が母語話者でないことを示すために、外国人なまりを強調するといった行為が挙げられる。

平成25年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題13

答えは2

問2 インテイク 正解率51

インテイクは平成26年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題8問2でも出題されている。

インテイクとは、学習者がインプットのある部分に注意を向けて、意味を理解し、頭に取り込んだもの。インプットがインテイクになるためには、その言語形式に気付き、意味を理解することが必要である(平成26年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題8問2)。

インプットがインテイクになる必要といえば令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題10問2で出題されたシュミットの気づき仮説

気づき仮説とは、インプット中の言語項目が習得に結びつくためには、インプットの内容を理解するだけでなく、その言語形式に注意が払われる必要があるとする仮説

昨日、猫カフェに行く× 猫に会う×

昨日、猫カフェに行った○ 猫に会った○

→どうして「た」なのか、形式に注目することで過去形の「た」に気づく。

1 まとまって記憶された言語表現のかたまりはチャンク(令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題10問5、平成26年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題10問3)

2 一度取り込まれたら安定的に持続する記憶は長期記憶

4 学習者が誤りに気づいて修正した発話はリペア(修復とも。リペアは平成26年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題12問4、修復は平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題12問5)

答えは3

★問3 ティーチャー・トーク 正解率61

ティーチャートークの特徴は以下のとおりである。

- スピーチの速度は遅め

- ポーズがより頻繁に現れ、長め

- 発音は誇張、もしくは簡略化傾向

- 使用語彙が基本的

- 従属節化の度合いが低い

- 質問文より多くの平叙文、陳述文が使用される

- 教師はより頻繁に自己反復をする傾向

(chaudron,1988,p85)

改訂版 日本語教師のための新しい言語習得概論p113より

1 学習者が理解しているか不安なので教師は自身の発話を繰り返す傾向がある。

2 学習者に説明するため平叙文や陳述文が多く使用される。例)AさんとBさんは友達です。AさんはBさんの家に来ました。

3 従属節を多様しない。例)今日は休みです。家にいます。

4 聞きとりやすくするため、ポーズを増やす傾向がある。

答えは1

★問4 アウトプットや意味交渉が注目される理由とは? 正解率6

ヒントは下線部Cの次の文

「例えば、アウトプット仮説やインターアクション仮説などである」

アウトプット仮説やインターアクション仮説は

どうして「アウトプットや他の要素も注目」しているのか?

平成25年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題10で出題されている。

アウトプット仮説では、インプットのみでは不十分でありアウトプットも必要とされている。いずれにしても、目立ちにくい言語形式や気づかれにくい言語形式は自然な習得やインプットの理解のみでは習得されにくいということは分かってきており、そのような 言語項目の習得がどう促進されるかは、第二言語習得研究の分野における大きな課題である。

平成25年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題10

平成25年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題10問3ではアウトプット仮説で言われているアウトプットの効果として以下を挙げている。

・自分の言語使用を内省(ないせい)することにより、メタ言語的知識が高まる。

・言語形式に注意を向けて自分の発話を修正する過程が言語習得を促進する。

・アウトプットにより仮説検証ができ、フィードバックを得ることができる。

また、平成25年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題10問4ではインプットのみでは不十分な理由として「統語処理がされにくい」つまり「文法的理解が身につきにくい」ことを挙げている。

統語処理とは、語と語とつなぐ規則、つまり文法的な処理のこと。

例えば、過去形には「た」を使うという言語形式(文法)を知らなくても、昨日猫カフェに行った話を聞いて理解はできる。しかし、自分で発言するときあるいは書くときは、過去形は「た」を使うという文法知識がなければ「昨日、猫カフェに行った」と正確にアウトプットすることができない。

「インターアクション仮説」(Long 1983, 1996)とは、学習者が目標言語の母語話者とやりとりする際に生じる意味交渉が習得に貢献するという仮説である。

(中略)

たとえば、対話相手の「確認チェック」を受けることによって、学習者が自らのアウトプットに誤りがあったことに気づくことがある。さらには「確認チェック」によって対話相手が学習者のアウトプットを復元する際に、学習者の元の発話にあった誤りを修正する場合があり、学習者がその修正された表現をモデルとして自身のアウトプットを修正する現象も観察された。こうした研究成果を受け、Long(1996)は、インターアクションには、インプット理解を高めるだけではなく、インプットへの気づきを自らのアウトプットにつなげるプロセスも生じ得るとしている。

(中略)

薬剤師:お昼ご飯は何時に食べましたか。

アルン:食べませんでした。

薬剤師:あ、まだ食べていませんか?

アルン:あ、まだ食べていません。

学習者の「食べませんでした。」という誤った発話を聞いた時、多くの場合、対話相手は「あ、まだ食べていませんか?」などのように、学習者の発話を正しい言語形式に復元することで「確認チェック」を行う。これによって学習者は自分の誤りに気づき、正しい言語形式を意識する可能性が強いと考えられる。さらに、対話相手の復元を受けて、上記の「あ、まだ食べていません。」のように、学習者の修正アウトプットにつながれば、この言語形式に関する習得が一歩進んだと言うことができる。

国際交流基金 日本語教育通信 日本語・日本語教育を研究する 第45回

上記の通り

例えばインターアクションの確認チェックにより

自らの文法的誤りに気づくことができるので

文法的な正確さが身につく。

よって、答えは1

詳しくは、日本語教育通信 日本語・日本語教育を研究する 第45回および第46回

問5 アウトプット仮説 正解率42

「アウトプット仮説」(Swain 1995)は、「インプット仮説」が主張した「理解可能なインプット」は習得にとって必要だが十分ではないとし、アウトプットにも習得に貢献する役割があると主張する。話す(あるいは書く)活動では、自分が持つ言語のレパートリーからしか産出できないことから、アウトプットの機会は学習者に自分の言語知識の限界を認識させるものであり、それが習得に不可欠だというのがこの仮説の考え方である。

アウトプットについては、たくさん話したり書いたりすることで言語が流暢に使えるようになるということが一般的に認識されているが、この仮説では、流暢さよりもむしろ正確さに貢献するアウトプットの機能に注目する。具体的には、次の3つの機能をあげている。a. 気づきの機能:学習者はアウトプットの機会に、自分の言いたいことと言えることの間にあるギャップに気づき、そのことが新しい言語知識を得たり、既に得ていた言語知識を強化するきっかけになる。

b. 仮説検証の機能:アウトプットは、学習者が自らの中間言語の仮説を検証する機会である。

c. メタ言語の機能:アウトプットの際には言語形式に関する意識的な内省が生じ、それが習得につながる。

国際交流基金 日本語教育通信 日本語・日本語教育を研究する 第46回

1 「昨日、猫カフェに行きます、あ、行きました」発話の産出によって、目標言語の特徴(過去形「ました」)を意識的に分析している。これにより、過去形は「ました」であると習得が促進される。メタ言語の機能。

2 自分の言いたいことと言えないことの間にあるギャップに気づき、そのことが新しい言語知識を得るきっかけとなる。気づきの機能。

3 産出行為そのものが習得を促進するという考えではない。

4 誤りの訂正を受けて発話を算出し直すことで、自らの中間言語の仮説検証ができる(例えば、形容詞の否定形を「じゃない」と考えて「おいしいじゃない」と発話。「おいしくない」と訂正されて、イ形容詞の否定形は「くない」と学ぶ)。仮説検証の機能

答えは3

問題11 言語の変化

問1 ガ行鼻濁音 正解率77

ガ行鼻濁音は令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題1(2)で出題されている。

ガ行鼻濁音とは、鼻音されたガギグゲゴのこと。

共通語でガ行が鼻濁音になる場合

・語中

・助詞の「が」

・「大会社」など連濁で生じた場合

共通語でガ行が鼻濁音にならない場合

・語頭

・擬声語、擬態語

・数詞の「5」

日本語教育教科書 日本語教育能力検定試験 完全攻略ガイド 第5版p487より

1 問題文に「近年ガ行鼻濁音が急速に失われてきた」と書いてあるとおり現在は規範的な発音だと認識されていない。

2 青森や徳島の方言では語頭にもガ行鼻濁音を用いるという。

3 [ N ]で表される音は「ん」である。

4 上記の通り、共通語では語頭以外のガ行音に現れることがある。

答えは4

ガ行鼻濁音については、NHKアクセント辞典新辞典への大改訂⑩『鼻濁音の位置づけと現況』が詳しい

問2 音韻変化 正解率57

1 タ行音は子音が全て/t/であった ta/ti/tu/te/to タ・ティ・テゥ・テ・ト

現在は「チ」と「ツ」は異なる子音 ta/chi/tsu/te/to タ・チ・ツ・テ・ト

2 ハ行音は子音が全て/p/であったが、現在は、ha/çi/ɸɯ/he/ho

3 昔のダ行音は、ダ・ディ・ドゥ・デ・ド

今は、ディがヂになり、ジと音の区別がなくなった。

4 ヲとオは異なる音だったが現在は同一の音になった。

答えは2

問3 ら抜き言葉 正解率77

ら抜き言葉とは、2グループ(一段活用)の動詞と「来る」の可能形「ーられる」が「ーれる」になること。例)食べられる→食べれる、見られる→見れる、来られる→来れる

ら抜き言葉は、一段活用動詞と来る(カ行変格活用動詞)が可能動詞のようになること。

可能動詞とは、「書く」→「書ける」のように五段活用動詞(1グループ)が一段活用動詞(2グループ)になり、可能の意味を表すようになったもの。

可能動詞:「書く」→「書ける」「飲む」→「飲める」

ら抜き言葉:「見る」→「見れる」「食べる」→「食べれる」

このように、ら抜き言葉は、一段活用動詞とカ行変格活用動詞の可能動詞化といえる。

「られる」の4つの用法(可能・受身・自発・尊敬)のうち、「可能」の用法に起きている。

可能の例)この肉なら子供でも食べられる。

受身の例)プリンが弟に食べられた。

自発の例)この写真を見ると故郷のことが自然と思い出される。

尊敬の例)先生が来られた。

答えは1

★問4 敬語の変化 正解率38

選択肢3を選んだ人が多かったが「させていただく」は尊敬語ではなく謙譲語

二重敬語とは同じ言葉に2つのタイプの敬語を使うこと。

「おうかがいする」は

①「尋ねる」の特別な形の謙譲語「うかがう」に

②謙譲語の一般的な形「お〜する(おたずねする)」

をつけている。

①と②の2つを使っているので二重敬語

「お見えになる」は

①「来る」の特別な形の尊敬語「見える」に

②尊敬語の一般的な形「お〜になる」

をつけているので二重敬語

「お伺いする」「お見えになる」は二重敬語だが習慣としてよく使われている。

よって、答えは2

問5 方言周圏論 正解率43

方言周圏論(周圏分布)は平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題12問3(周圏分布の説明として「異なった語形が文化の中心地から同心円状に分布する」)で出題されている。

方言周圏論とは、文化の中心地から波紋が広がるように、近い位置により新しい語形、遠い位置により古い語形が残っているという論

答えは3

問題12 言語使用の捉え方

問1 マリノフスキー 正解率76

生成文法といえば、チョムスキー。人間には言語を獲得する機能が備わっていると考える。

マリノフスキーは初めてなので問題文から答えを推測する。

例えば外国人がよく言われる「日本語が上手ですね」という言葉。これには「外国人にしては」という意味が含まれている。外国人より日本語が上手な日本人に対して「日本語が上手ですね」とは言わない。このように言葉を解釈するにはコンテクストが必要である。

(ア)にそれぞれの言葉を入れてみる。

3 言葉を使うことは行為であり、意味はコンテクストにおいて解釈される

4 言葉を使うことは反復であり、意味はコンテクストにおいて解釈される

4は「反復」の意味がわからない。

答えは3

問2 コミュニケーションの仕組み 正解率79

ハイムズといえば、場に適した話し方をする伝達能力、つまりコミュニケーション能力

答えは2

ハイムズとコミュニケーション能力については度々出題されているのでこちらで身につけておくこと。

問3 場面状況、媒体、調子 正解率44

ハイムズはコミュニケーションの構成要素としてSPEAKINGモデルを提示した。

Setting/Scene(場面状況)…発話行為が行われた時間や場所、心理的状況

Participants(参加者)…発話に参加した人たちの属性や関係性

Ends(目的)…発話の目的、期待される成果

Act sequence(連鎖行為)…実際に発話されたメッセージやその文法形式

Key(調子)…声のトーンや様子

Instrumentalities(媒体)…対面か電話か文字か、丁寧体かカジュアルか。

Norms(規範)…文化的な規範。年上には敬語を話すなど。

Genre(ジャンル)…講義、詩、物語など。

1 情報を伝えるために(目的)、丁寧体で(媒体)正しい文法を用いる(連鎖行為)

場面状況がない。

2 教師が(参加者)教室を巡回し(場面状況)、学生に(参加者)明るく(調子)話しかける(媒体)

場面状況、調子、媒体の三つが明示されている。

3 二人で(参加者)、しみじみと(調子)将来について(連鎖行為)語り合う(媒体)

場面状況がない。

4 電話で頻繁に伝える(媒体)、順調に進んでいることを(連鎖行為)

答えは2

問4 ナラティブ 正解率41

ナラティブとは、時系列に沿った出来事の語り。物語風の作品のこと。

2 露骨さを和らげる言い回しをヘッジという。

4 人と人が取る空間的距離を対人距離(パーソナルスペース)

答えは1

問5 社会言語能力 正解率81

社会言語能力とは、相手や場面に応じて、社会的に適切な言葉を使用できる能力。

コミュニケーション能力の4分類はよく出るので間違えた人は別記事の問題に挑戦

1 音韻や統語などの言語体系を習得し、それによって言語を運用する能力は文法能力

2 談話全体の一貫性や結束性を理解し、適切に言語を使用する能力は談話能力

3 会話に問題が生じたとき、会話相手に適切な援助を求める能力はストラテジー能力

4 会話相手との関係や発話の丁寧さの度合いを理解し、表現する能力は社会言語能力

答えは4

問題13 災害時の外国人被災者に対するコミュニケーション支援

問1 多文化共生センターが開設される発端 正解率75

1995年(平成7)年の阪神・淡路大震災がきっかけで「外国人情報センター」、のちの「多文化共生センター」が設立された。震災時に言葉や制度が分からない外国人を支援するという目的で立ち上げられたが、地域に暮らすすべての人が互いに理解しあい、支えあう「多文化共生社会」の実現をめざし、2000(平成12)年に新たに兵庫県に「多文化共生センターひょうご」が設立された。

多文化共生を目指して ―多文化共生センターひょうご

答えは1

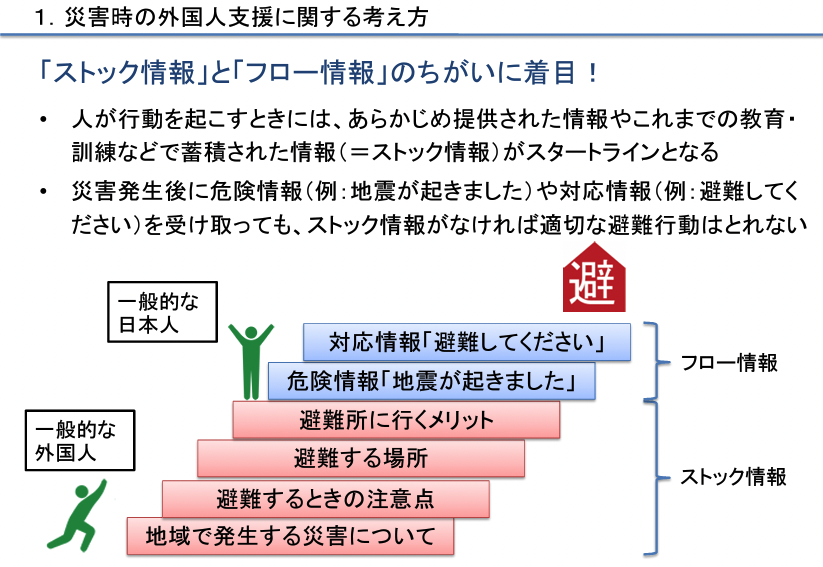

問2 ストック情報の例 正解率86

「外国人はストック情報が不足しているだけでなく、フロー情報の理解にも困難を伴うことがある」

ストック情報とは、貯めてある情報、つまり災害に備えて必要な情報

フロー情報とは、流れる情報、つまり災害発生に伴って必要になる情報

1 家族や知人が無事かどうかは災害に伴って必要になるのでフロー情報

2 災害直後に示された出国に関する情報は災害に伴って必要になるのでフロー情報

3 地震の時どのように身を守るかは災害に備えて必要な情報なのでストック情報

4 地震の被害がどの程度かは災害に伴って必要になるのでフロー情報

答えは3

問3 増補版「やさしい日本語」作成のためのガイドライン 正解率77

やさしい日本語は令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題12問5でも出題されている。

増補版「やさしい日本語」作成のためのガイドラインを読んでおくこと

1「無料」の言い換えは「お金はいりません」(増補版「やさしい日本語」作成のためのガイドラインp12)

「フリー」などの外来語は原語と意味や発音が異なるものが多いため、使用するときは注意しなければならない(同p6)

2 可能表現は「れる」「られる」ではなく「することができる」としてください。これは日本語初級の学習者が一番はじめに「〜ができる」という表現を習得するためです(同p7)

3 ローマ字は使わないでください。ローマ字は、駅名や地名などの固有名詞を表記するためのもので、文を書くことには不向きです。ローマ字を使って日本語の文を表記することはしないでください(同p8)

4 時間や年月日の表記はわかりやすくしてください。(中略)年月日の表記にはスラッシュを使わないでください(同p9)

例:2013/3/11→2013年3月11日

答えは2

★問4 JIS規格となっている記号 正解率22

ポイントは外国人にもわかる記号かどうか?

1を選んだ人が多いですが、外国では「○」は「良い」を意味しないことがあります。

日本と逆で間違いに「○」をつける国もあります。「ここを直すように」と見えやすくするためです。

外国人学習者のテストや宿題の正解に「○」をつけると

直す必要があるのかと困惑するかもしれません。

気をつけてください。

私は世界標準に合わせて

正解は「☑️(チェックマーク)」にしていました。

JISの案内用記号については国土交通省のウェブサイトに一覧があります。

案内図用記号一覧を見ると「矢印」があることがわかります。

答えは2

問5 厳格なイスラム教徒の行動 正解率80

1 豚肉が使われている可能性があれば取り除く以前に食べない。

2 蜂などの害虫は食べないが蜂蜜は食べることができる。

3 イスラム教では左手は用便のための不浄な手と考えるので物を渡すときは右手

4 お祈りは1日5回、決まった時間にメッカの方角に向かって行う。

答えは4

問題14 ヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR)

問1 欧州評議会 正解率50

CEFRは欧州評議会(Council of Europe)によって2001年に設立された。

2 欧州共同体(EC)は欧州連合(EU)の前身

3 欧州連合(EU)はヨーロッパを中心とする国家連合

4 欧州議会は直接選挙で選出される欧州連合の組織

答えは1

問2 正解率48

平成24年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題16問2では「複言語・複文化主義」と「多言語・多文化主義」の違いとして「前者は個人の言語・文化に焦点を当てた考え方、後者は社会における言語・文化についての考え方」を選ぶ問題が登場

複言語・複文化主義とは、個人の持つ言語能力や文化体験が相互に作用して、その人の言葉や文化が作り上げられているという考え方

答えは2

★問3 CEFRと社会的存在 正解率31

CEFRの全文については下記のウェブサイトで見ることができる。

言語の学習、教授、そして評価のための、包括的で、明確で、そして一貫性を持つことを目指す共通枠組みは、言語使用と言語学習の一般的見方と一致している必要がある。ここで採用された考え方は一般的な意味で行動中心主義である。つまり言語の使用者と学習者をまず基本的に「社会的に行動する者・社会的存在(social agents)」、つまり一定の与えられた条件、特定の環境、また特殊な行動領域の中で、(言語行動とは限定されない)課題(tasks)を遂行・完成することを要求されている社会の成員と見なすからである。

CEFR 日本語版p9より

答えは4

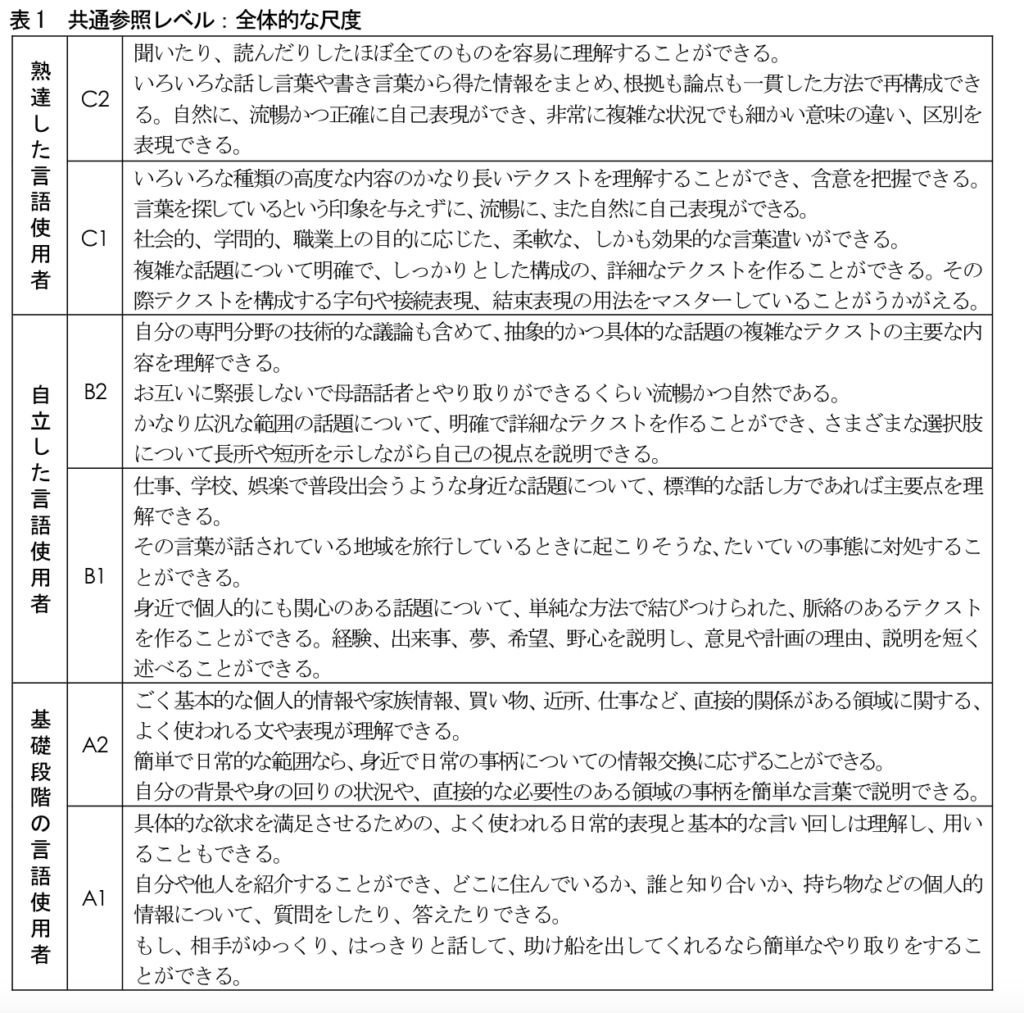

問4 共通参照レベル 正解率72

1

言語の使用というとき、言語学習をも包括して考える。これは人によって遂行される行為の一部である。人は個人としてまた社会的存在として一連の能力(competences)を持っているが、それには一般的能力(general competences)と、特別なものとして、コミュニケーション言語能力 (communicative language competences)の二者がある。(CEFR 日本語版p9)

一般的能力(general competences)は、言語特有の能力ではなく、言語活動も含めた全ての種類の行為に際して働く能力である。

コミュニケーション言語能力(communicative language competences)は、人に言語という特殊な手段を使って行動することを可能にする能力である。

言語活動(language activities)は、ある課題を達成するために、具体的な生活領域の中で、一つあるいは複数のテクストを受容または産出するためにコミュニケーション言語能力を行使することである。(CEFR 日本語版p10)

一般的能力はその知識、技術、実存的能力(existential competence)および学習能力に分割できる。知識とは叙述的知識で、個々人の体験に基づく知識、あるいは公教育によって得られた知識をいう。(CEFR 日本語版p11)

コミュニケーション言語能力は、いくつかの能力から構成されていると考えられる。言語構造的能力(linguistic competences)、社会言語能力(sociolinguistic competences)と言語運用能力(pragmatic competences)である。(CEFR 日本語版p13)

CEFR 日本語版より

2

言語を学習するものも使うものも、その言語コミュニケーション能力はさまざまな言語活動の実行に表れる。その活動とは受容的言語活動(reception)、産出(表出)的言語活動(production)、(言葉の)やり取り(interaction)、翻訳・通訳などの仲介活動(mediation)の四つに分かれる。これらの言語活動のどのタイプも、話し言葉、あるいは書き言葉のテクストと関連する場合があるし、さらにその両者を含んだテクストと関連する場合もある。

CEFR 日本語版p14より

上記の通り、コミュニケーションの分類は「聞く」「読む」「話す」「書く」ではない。

3 CEFRは学ぶべき文法項目や語の数を示すものではない。

CEFRの目的はヨーロッパの言語教育のシラバス、カリキュラムのガイドライン、試験、教科書、等々の向上のために一般的基盤を与えることである。言語学習者が言語をコミュニケーションのために使用するためには何を学ぶ必要があるか、効果的に行動できるようになるためには、どんな知識と技能を身につければよいかを総合的に記述するものである。そこでは言語が置かれている文化的なコンテクストをも記述の対象とする。CEFRはさらに学習者の熟達度のレベルを明示的に記述し、それぞれの学習段階で、また生涯を通して学習進度が測れるように考えてある。

CEFR 日本語版p1より

CEFRは6段階の熟達度のレベルは明示的に記述しているが、そこで学ぶべき文法項目と語の数は示していない。Can-doで示している。

4 言語能力を「基礎段階の言語使用者(A1・A2)」「自立した言語使用者(B1・B2)「熟達した言語使用者(C1・C2)の3段階に設定し、各段階を二つずつに分けた計6レベルに設定している。

答えは4

問5 ヨーロッパ言語ポートフォリオ 正解率31

ヨーロッパ言語ポートフォリオについては国際交流基金の日本語教育通信 海外日本語教育レポート 第12回が詳しい。

ヨーロッパ言語ポートフォリオ(ELP)には以下の機能がある。

報告的機能

・公的試験で与えられる言語に関する資格を補足するものとしてELP所有者の具体的な言語学習経験、外国語の熟達度、到達度を示す

・学校教育内、学外両方の言語学習を記録する

教育的機能

・複言語主義、複文化主義を促進する

・言語学習過程をELP所有者に、より分かりやすく示し、自律学習を育成する。

(中略)

学習者は、異なる環境において、さまざまな目的で言語を学習しており、またその年齢も異なる。それゆえ、ある特定の学習者グループそれぞれに適したELPが、ヨーロッパ各地で開発されている。欧州評議会が認定するELPは、上記の二つの機能を担うものでなければならず、そして、言語パスポート、言語学習記録、資料集の三つから構成されることが原則とされている。

上記のとおり、ヨーロッパ言語ポートフォリオ(ELP)は、ヨーロッパ各地で開発されており、書式が統一されてはいない。

答えは2

問題15 言語教育政策

問1 明治時代の国語政策 正解率58

1 上田万年は、標準語を確立することの必要性を主張し、国語の統一化運動を強く推し進めた。「日本語を作った男」の人。

2 志賀直哉は日本語をやめてフランス語にしようと言った。森有礼は日本語をやめて英語にしようと言った。

3 書き言葉を話し言葉と一致させようとする言文一致体は令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題16問4で出題。山田美妙さんは「です調」、二葉亭四迷さんは「だ調」、小説を口語文で書く。

4 「漢字御廃止之義」で漢字使用をやめるべきだと主張したのは前島密

答えは1

問2 国語に関する世論調査 正解率53

国語に関する世論調査の元ネタはこちら

調査主体:文化庁国語課

調査目的:現在の社会状況の変化に伴う日本人の国語に関する意識や理解の現状について調査し、国語施策の立案に資するとともに、国民の国語に関する興味・関心を喚起するために行なっている。

答えは4

★問3 令和2年度の国語に関する世論調査 正解率37

国語に関する世論調査のウェブサイトに答えがあります。

よって、答えは2

問4 日本学生支援機構(JASSO) 正解率88

1 「BJTビジネス日本語能力テスト」の運営・実施は日本漢字能力検定協会

2 『外国人技能実習生のための日本語』の発行は国際人材協力機構(JITCO)

3 「日本留学試験」の運営・実施は日本学生支援機構(JASSO)

4 『外国語学習のめやす』の発行は国際文化フォーラム(TJF)

答えは3

問5 JICA海外協力隊 正解率60

JICA海外協力隊で派遣される日本語教育隊員の資格条件で日本語に関するものは以下の通り

-420時間程度の日本語教師養成講座(通信講座を含む)の修了

JICA海外協力隊より

-大学または大学院の日本語教育主専攻・副専攻などの修了

-日本語教育能力検定試験合格

答えは3

令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅰの正答率