問2はできなくて大丈夫

令和2年度(2020年)日本語教育能力検定試験 試験Ⅰ問題8【異文化環境への適応】の解説です。

問題8【文化環境への適応】も日本語教育能力検定試験の大好物です。

何度見たことでしょう。

カルチャーショック、Uカーブモデル、自文化中心主義、文化的アイデンティティ、ベリーの文化変容4分類…

来年度以降も出題される可能性が非常に高い分野です。

出題されたものだけでなく、その周辺知識も含めてしっかり復習したい。

ベネットが提唱した「異文化感受性発達モデル」は初めて日本語教育能力検定試験に登場しましたが、これを知らなくても解ける問題でした。

問2の解答速報は4が多数派でした。

公式の正解は1ですが、できなくても大丈夫です。気にしないでください。

問1 カルチャーショックとは?

カルチャー・ショックとは、異文化に触れた時、母国の文化との違いにショックを受けること。文化的衝撃とも。

選択肢1

本文にも「カルチャー・ショックは、異文化適応過程の一部」と書かれているとおり、「増幅され続ける」ことはないです。

人って慣れますよね。

選択肢2

「自文化との差異を理解でき、視野が広がる段階」はカルチャーショックの後です。

選択肢3

例えば、日本でも土足で部屋に入ろうとして、日本では靴を脱ぐものだと言われます。

家の中でも靴を履いたままという「慣れ親しんだ行動規範」が日本では通用せず、「喪失」します。

母国でのやり方が通用せず、ショックを受けます。

これがカルチャーショックです。

選択肢4

カルチャーショックは、「他者に対する優越感」ではなく、自文化と異文化の差によってもたらされます。

よって、答えは3

問2 Uカーブモデルとは?

Uカーブモデルとは、異文化に触れて、①異文化楽しい(Uの左)②異文化嫌になった(Uの底)②異文化慣れた(Uの右)、という気持ちの移り変わり。

選択肢1

Uカーブモデルは「精神的満足度」ではなく「異文化適応度」を示すものですよ!

と考えてこの選択肢を誤りとした人が多かったです。

ええ、私です。

かといって他の選択肢のぴったりくるものがなく、悩みました。

試験後、「満足度」というキーワードを使っている本を探したところ

『新・はじめての日本語教育 基本用語事典 増補改訂版』p256の図1に出てきました。

縦軸が満足度 低→高

横軸が出国→帰国直前

となっています。

まさに選択肢1のとおりです。

異文化適応度が高ければ満足もしているということなのでしょう。

選択肢2

Uカーブモデルは「他者への配慮と自分への配慮」とは関係ありません。

選択肢3

異文化適応と自文化への再適応という二つの過程を合わせて説明しているのWカーブです。

Uカーブモデルは、Wカーブの左側のみ。異文化適応のみです。

Wカーブモデルも日本語教育能力検定試験でよく出題されますので要チェックです。

直近では、平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題8問3で問われています。

この記事の最後にのリンクがあります。

選択肢4

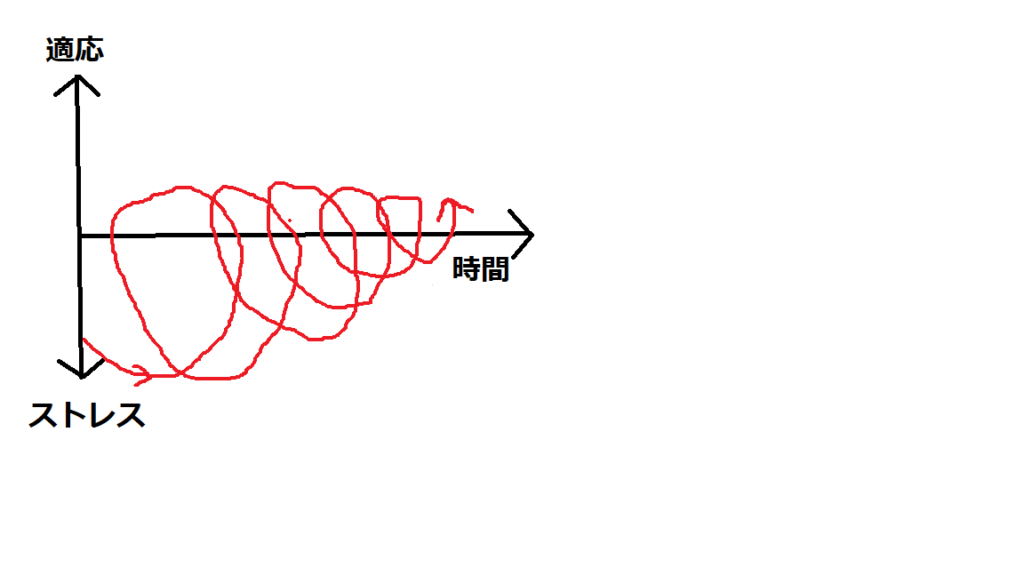

異文化適応をストレス、適応、成長のダイナミクスであると説明しているのは、キムのらせん上図です。

日本語教育能力検定試験完全攻略ガイド第5版ではp377に図があります。

よって、答えは1

問3 自文化中心主義的な見方の例

自文化中心主義とは、自分の文化が正しくて、他の文化は間違っているとか、自分の文化が優れていて他の文化が劣っていると考えること。

対になる概念に文化相対主義があります。

文化相対主義もよく日本語教育能力検定試験で出題されますのでセットで覚えましょう。

文化相対主義とは、みんな違ってみんないい、です。文化の多様性を認めます。文化にはいろいろあって、そこに優劣はないということ。

選択肢1

手で食事するのはマナーに反しているというのは、自分の国の価値観で判断しているので、自文化中心主義的な見方です。

選択肢2

「そうしたい人はそうすればいい」と自分とは違うやり方も認めるのは、文化相対主義的な見方です。

選択肢3

「自分の国とは異なる文化だ」と認め、それが正しい正しくないという価値判断をしないのは文化相対主義的な見方です。

選択肢4

他の人の文化を自分のマネしなければと思うのは、他文化中心主義でしょうか。

フランスの文化は素晴らしい、それに比べて日本は劣っていると考える日本人でしょうか。

よって、答えは1

問4 文化的アイデンティティとは?

文化的アイデンティティとは、自分がどの文化に属しているか認識することです。ミックスの人や外国で育った人は文化的アイデンティティが揺らぐといいますね。自分は何人なんだと。

選択肢1

「個人の違いを超えた国家、民族などのパーソナリティの特徴のこと」を国民性といいます。

選択肢2

「ある文化について人々に共有され、社会全体に普及した考えのこと」はステレオタイプでしょうか。

ステレオタイプの例

・西洋人は個人主義で日本人は集団主義だ

・ラテン系はノリがいい

・島時間(島の人は時間の感覚がゆっくり)

選択肢3

「異文化感受性発達モデル」の「感受性」というキーワードは「感覚あるいは意識」にぴったりです。

「自分自身がある文化に所属しているという感覚あるいは意識のこと」を文化的アイデンティティといいます。

選択肢4

「信頼感などの心理的要因により自然に形成された集団内の関係性のこと」を何というのでしょうか。

文化的アイデンティティとは明らかに違います。

よって、答えは3

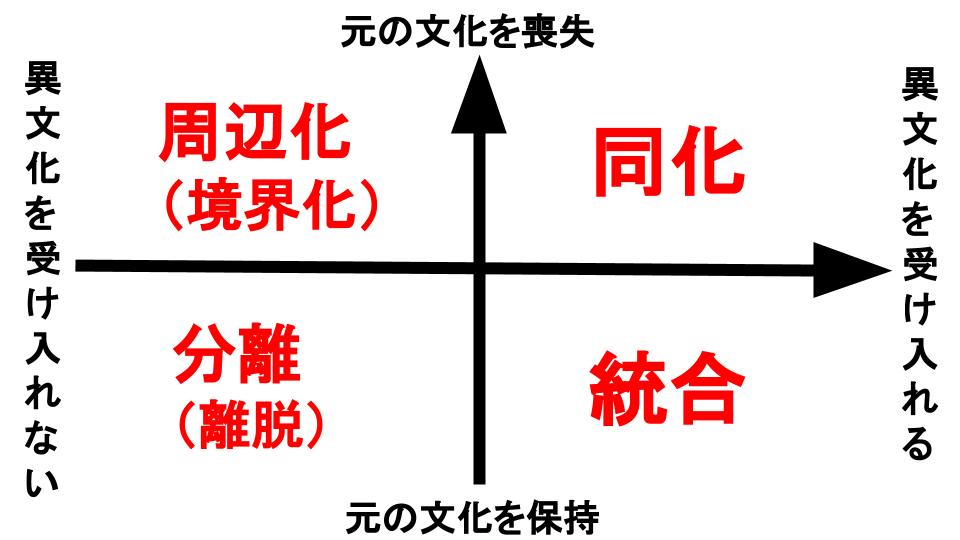

問5 ベリーの文化変容4分類とは?

でましたねー。ベリーの文化変容モデル!

日本語教育能力検定試験の大好物の一つです。

何度も何度も問われていますので、毎回、選択肢の説明の仕方が変わっています。

面白いので見比べてみてください。下では平成30年度の選択肢と比べてみました。

直近では平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題8【異文化接触】で問われていますので、そちらも要チェックです。

選択肢1

「異文化を否定的に捉え、自文化を守り陶酔する状態」は、分離(離脱)です。

平成30年度版の説明は「変化が最も小さく、自文化に閉じこもっている状態」

選択肢2

「異文化を意識的に排除し、自文化も意識化しない状態」は、周辺化(境界化)です。

平成30年度版では選択肢にありませんでした。

選択肢3

「自文化を顧みず、異文化の全てを取り入れようとする状態」は、同化です。

平成30年度版の説明は「文化的・心理的に異文化の受容が最も大きい状態」

選択肢4

「自分化を保ちながら、異文化も取り入れようとする状態」は、統合です。

平成30年度版の説明は「自文化を保ち、異文化も受け入れている状態」

よって、答えは4です。

YouTubeで過去問徹底解説動画を見る

関連する過去問

下の文字をクリックすればその過去問の解説を見ることができます。