現代日本語文法は日本語の文法を網羅した本としては最高の本です。

そのぶん難しいです。

そこでこのブログでわかりやすく解説しました。

現代日本語文法をお持ちでない方はまず下記から購入して次にお進みください。

このブログの講義動画はこちらからダウンロードして見ることができます

本日の問題

【 】内に示した観点から見て、他と性質の異なるものを1つ選べ。

(2)【音便】

1 分かる

2 食べる

3 走る

4 飲む

5 泳ぐ

第1章 形態論の概観 第1節【形態論とは】

p73~

形態論は、単語の形や音が変わることについて話したい

形態論の例)

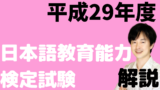

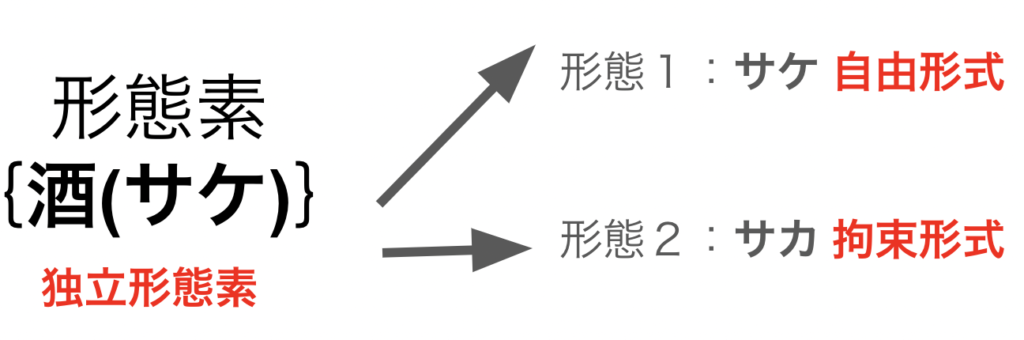

「酒」は/sake/と読むけど

「酒屋」の「酒」は/saka/と読むのはどうしてなの?

1.形態論の規定

広義の形態論は①派生形態論と②屈折形態論がある。

狭義の形態論は②屈折形態論のこと。

2.派生形態論

派生形態論とは、どんな要素が集まって単語ができているか。

派生形態論の例)「子猫」は「子」と「猫」からできている。

3.屈折形態論

屈折形態論とは、語形変化にどのような文法的意味・機能があるのか。

屈折形態論の例)「食べる」は非過去を表す。タ形の「食べた」は過去を表す。

★注意! 名詞の場合は助詞も含めた全体で語形変化と見なします。

名詞の例)「猫が」は主体を表す。「猫を」は対象を表す。

疑問 他に「屈折」を使う言葉があったような?

→屈折語

屈折語とは、文法的意味・機能に応じて形が変わる語のこと。

屈折語の代表例は?

→英語

goの過去形はwent

文法的意味に応じて形が変わっているので屈折語

屈折語について詳しくは下の記事をどうぞ。

第1章 形態論の概観 第2節【形態素】

1.形態素とは

1.1 形態素の規定 1.2 形態・異形態

p75~

形態素とは①意味を持つ②抽象的な音のこと。

漢字のとおり、いろいろな「形態」の「素(もと)」が形態素かあと覚えてください。形態素は意味を持つ最小の言語単位です。

例えば、「お父さん」や「お船」の「お」は「丁寧」という文法的な意味を持つ形態素です。

★注意! 形態素は実際の音ではなく、実際の音になるための「素(もと)」です。抽象的な音です。

形態素を考えるときは組み立てる前のプラモデルをイメージしてください。

/雨(アメ)/という形態素

形態素はプラモデルを組み立てる前の素材です。

このプラモデルを組み立てて実際の音にすると「アメ」「アマ」「サメ」という形態ができます。それぞれ形が異なる形態なので異形態と言います。これは「素材」ではなく実際の音なので異形態素とは言いません。異形態です。

/雨(アメ)/という形態素の異形態は以下の通り

「アメ」/ame/…雨

「アマ」/ama/…雨脚、雨宿り、雨漏り、雨雲

「サメ」/same/…春雨

★ここがビックリ! 形態素のヒ・ミ・ツ

・形態素は実際の音ではない! 実際の形態になる前の素材が形態素。

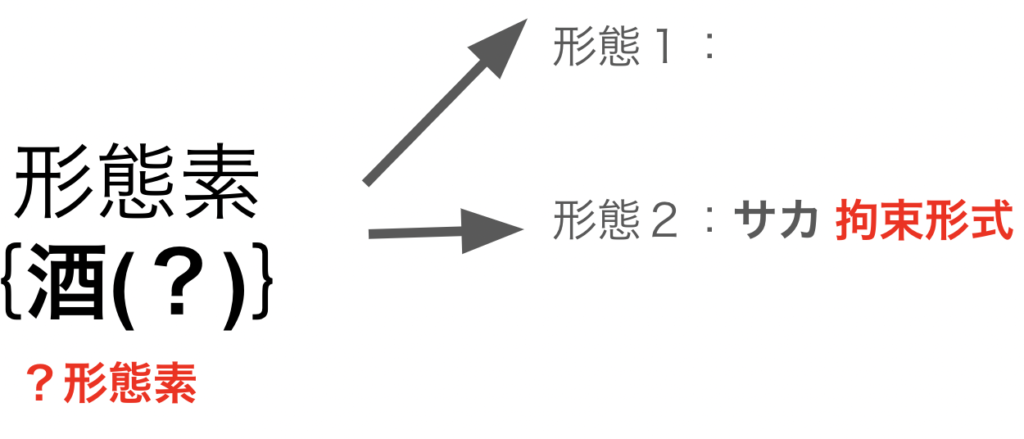

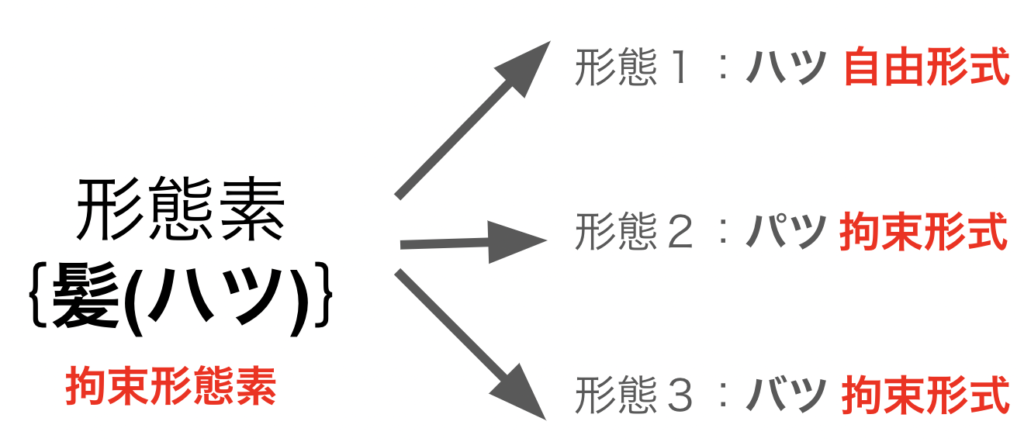

・/髪(ハツ)/という形態素が実際の音になるときは/hatsu/や/patsu/になる。長髪。金髪。

・/hatsu/も/patsu/も/髪(ハツ)/の形態。形態が異なるのでそれぞれ異形態という。どちらも異形態。どちらが主役でどちらがおまけという関係ではない。

1.3 漢語における音読みの形態素

・日本語の形態素には音読みと訓読みがある。

・音読みと訓読みは別の形態素!

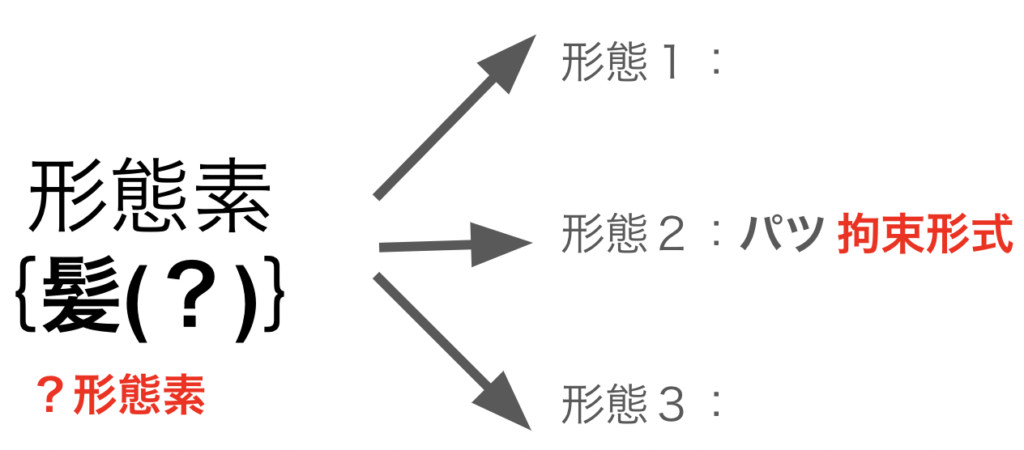

・/髪(カミ)/は訓読みの形態素

・/髪(ハツ)/は音読みの形態素

2.形態素の種類

p78~

2.1 自由形態素と拘束形態素

p78

自由形態素とは、単独で使える形態素。自由形態素だけで単語になれる。独立形態素とも。

拘束形態素とは、単独で使えない形態素。拘束形態素だけでは単語になれない。

/髪(カミ)/は単独で使えるので自由形態素

○髪(カミ)が長い。

/髪(ハツ)/は単独で使えないので拘束形態素

×髪(ハツ)が長い。

★問題 次の言葉を自由形態素(独立形態素)と拘束形態素に分けなさい。「子猫」「お菓子」「酒屋」

自由形態素(独立形態素):子、猫、菓子、酒

拘束形態素:お、屋

★注意! 自由形態素が実際の形態になるときは単独で現れる(自立する)形態と単独では現れない(自立しない)形態がある。

/髪(カミ)/は単独で使えるので自由形態素。実際の形態には「黒髪(/kami/)」「赤髪(/gami/)」がある。

形態/kami/は単独で現れる形態

○髪(カミ)

形態/gami/は単独では現れない形態。他の語とくっついて現れる。

×髪(ガミ)

○赤髪

単独で現れる形態を自由形式。単独では現れない形態を拘束形式という。

本書では自由形式を「自立できるもの」、拘束形式を「自立できないもの」と呼んでいる。

★ 過去問に挑戦!

「酒蔵(さかぐら)」の「酒」と「蔵」はどちらも独立形態素の拘束形式である

平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題3問1選択肢2

上の選択肢は正しいですか? 正しくないですか?

私の思考過程はこれから書きますが見る前に考えてみてください。

私が問題を解くときの思考の流れは以下の通り↓

「酒」を単独で読むと「さけ」

だが上の選択肢では「さか」と読んでいる。

「さけ」と「さか」は音が似ているので同じ形態素だろうと推測。

形態素 /酒(サケ)/

/酒(サケ)/は単独で使えるので独立形態素(自由形態素)

/酒(サケ)/には、/sake/と/saka/の形態がある。

形態/sake/は単独で現れるので独立形態素の自由形式

○酒(サケ)

形態/saka/は単独で現れないので独立形態素の拘束形式。他の語とくっついて現れる。

×酒(サカ)

○酒屋(サカヤ)

「蔵」を単独で読むと「くら」

だが上の選択肢では「ぐら」と読んでいる。

「ぐら」と「くら」は音が似ているので同じ形態素だろうと推測。

形態素 /蔵(クラ)/

/蔵(クラ)/は単独で使えるので独立形態素(自由形態素)

/蔵(クラ)/には、/kura/と/gura/の形態がある。

形態/kura/は単独で現れるので独立形態素の自由形式

○蔵(クラ)

形態/gura/は単独で現れないので独立形態素の拘束形式。他の語とくっついて現れる。

×蔵(グラ)

○穴蔵(アナグラ)

以上より、上の選択肢は正しいと言えます。

独立形態素の自由形式とは、単独で使える形態素の単独で現れる形態。本書では「自由形態素の自立できる形態」

独立形態素の拘束形式とは、単独で使える形態素の単独では現れない形態。本書では「自由形態素の自立できない形態」

2.2 語基と付属的な形態素

p79~

語基とは、単語の核となる形態素のこと

畳語とは、語基の繰り返しでできている単語。読み方は「じょうご」

畳語の例)丸々、黒々、黙々、深々、日々、ほのぼの

★疑問 語基をどうやって見つける?

→その語の基礎(ベース)になる意味を担当する形態素を探す。

★問題 次の言葉を語基と付属的な形態素に分けてください「子猫ちゃん」「お母さん」「食べさせる」「赤髪」

「子猫ちゃん」

語基:子、猫

付属的な形態素:ちゃん

「お母さん」

語基:母

付属的な形態素:お、さん

「食べさせる」

語基:食べ

付属的な形態素:させる

「赤髪」

語基:赤、髪

付属的な形態素:なし

★疑問「語基の中には自立できないものもある」とは?

→語基は単独で現れる(自立できる)場合が多いけれど、単独で現れない場合もある。

例えば「赤髪」の「髪(ガミ)」は単独で現れない。

×髪(ガミ)が長い。

p80

「訓読みの語基は自立性が高いが、音読みの語基は自立性が低い」

「自立することができる音読みの語基もある」

自立できる音読みの語基の例)彼は情が深い。

2.3 接辞

p80~

接辞とは、語基にくっついて追加の意味や文法機能を加えるおまけ的な形態素。読み方は「せつじ」

接頭辞とは、語基の前につく接辞。読み方は「せっとうじ」

接尾辞とは、語基の後につく接辞。読み方は「せつびじ」

例えば、「食べさせる」の「させる」は「食べ」に使役の意味を加える接辞。語基の後についているので接尾辞

p81

「「さ」はイ形容詞やナ形容詞を名詞化する接尾辞」

イ形容詞の名詞化)高い→高さ

ナ形容詞の名詞化)便利→便利さ

品詞を変える接尾辞についてはp143参照。試験でも問われています。

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題1(3)【接辞の付加に伴う品詞変化】

平成23年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3Cの問題文は接辞についてよくまとまっていますのでお持ちの方は読んでおいてください。

接辞については下の記事もどうぞ

p81

★疑問「活用する接尾辞にはイ形容詞を派生するものもある」とは?

→その接尾辞がついたらイ形容詞になるということ。否定形を作ってみると分かる。

例)大人しい→大人しくない

「い」が「くない」に変わるのはイ形容詞否定形の活用

安い→安くない

動詞になる接尾辞の一覧

「ーがる」:寒がる、欲しがる

「ーばむ」:汗ばむ、黄ばむ

「ーめく」:きらめく、よろめく、春めく、

「ーぶる」:大人ぶる、日本人ぶる

「ーまる」:広まる、強まる、早まる

「ーめる」:広める、強める、早める

イ形容詞になる接尾辞の一覧

「ーしい」:大人しい、神々しい

「ーらしい」:春らしい、可愛らしい、

「ーたらしい」:長たらしい

「ーがましい」:恩義せがましい、未練がましい、恨みがましい

「ーぽい」:安っぽい、大人っぽい

p82

★疑問「活用する接尾辞には、規則性や生産性が低い語彙的なものと、規則性や生産性が高い文法的なものがある」とは?

生産性が低い語彙的な接尾辞の例)まる

「まる」使えるのは一部のイ形容詞のみ。

規則性や生産性が高い文法的な接尾辞の例)られる

「られる」いろいろな動詞につく。受身という文法的意味。

「られる」の規則

第1グループの動詞につくときは「aれる」

第2グループの動詞につくときは「られる」

第3グループの動詞は「される」「来られる」

「られる」はしっかりした規則がある→「られる」は規則性が高い

「られる」をつけることでたくさんの動詞の受身形を作ることができる→「られる」は生産性が高い

p82

語形成とは、新しい語を作ること

語形成の例)赤い→赤み

形容詞「赤い」を名詞にした「赤み」という語が生まれた。

語形形成とは、新しい語形を作ること

語形形成の例)食べる→食べられる

動詞「食べる」を受身形にした「食べられる」が生まれた。

接尾辞は複数の単語がまとまったものにつくことも!

1つの単語につく接尾辞の例)主人公ぶる、花嫁らしい

複数の単語につく接尾辞の例)悲劇の主人公ぶる、天空の花嫁らしい

2.4 語尾と助詞

p82~

★疑問「単語の基幹部分と堅く結びついた」とは?

屈折語尾とは、単語にくっついて変化する語尾のこと

屈折語尾の例)食べる、食べよう、食べろ、食べたら

助詞とは、他の語と一緒に使う補助的な単語

助詞の例)猫が、猫を、猫の

「猫が」における「猫」と「が」の結びつきよりも

「食べる」における「食べ」と「る」のほうが結びつきが強い。

「猫」と「が」は別々の単語と考えるのが普通だが

「食べ」と「る」は分けて考えないのが普通。

→屈折語尾は、助詞に比べ、単語の基幹部分と堅く結びついているといえる。

第1章 形態論の概観 第3節【単語】

p83~

1.単語とは

単語とは、単独で文になりうる最小の存在

2.品詞とは

p84~

品詞とは、文法的な性質の違いによって単語を分けたもの

品詞についてはp93~でより詳しく扱います。

p85

★問題 条件を表す「ば」「たら」は接続助詞ですか?

接続助詞は前の語のテンスを選ぶことができるのが通常

接続助詞の例)「食べるので」「食べたので」「食べるなら」「食べたなら」

上の例のように接続助詞「ので」「なら」は過去形の「た」にも非過去形の「る」にもつくことができる。

「ば」「たら」の例)○「食べれば」「食べたら」×「食べるれば」「食べたれば」「食べるたら」

上の例のように「ば」「たら」は前の語のテンスを選べない。「食べれば」「食べたら」の形しかない。前の語(食べ)と堅く結びついている。

「ば」「たら」は前の語と堅く結びついた屈折語尾

第1章 形態論の概観 第4節【語形】

1. 語形変化と語形

p85~

語形変化とは、単語が文法的意味を表すために形を変えること

語形変化の例)聞く→聞いた

「非過去」→「過去」文法的意味を変えるために形を変えた。

p86

聞く:「終わる」という文法的意味(終止法)

・CDを聞く。

聞き:「途中で終わって続く(中止的に続いていく)」という文法的意味(接続法)

・CDを聞き、ワインを飲む。

名詞は後に続く助詞を変えることで文法的意味を変える。語形変化の代わり。

猫が→猫を

「主体」→「対象」文法的意味を変えるために後に続く助詞を変更。

・猫がチーズを食べる(主体)

・猫を撫でる(対象)

2.活用

活用とは、文法的意味を表すために語形が変化すること。

2.1 活用・活用形とは

名詞→助詞など後ろに続く単語で文法的意味・機能を表す。

動詞・形容詞→語形を変化させて(活用語尾で)文法的意味・機能を表す。

2.2 活用形のタイプ

p87~

活用形には、終止法として使われるものと接続法として使われるものがある。

動詞の終止法は、断定形・命令形・意思形がある。 「聞く・聞け・聞こう」

・断定形:CDを聞く(非過去形)。CDを聞いた(過去形)。

・命令形:CDを聞け。

・意思形:CDを聞こう。

形容詞の終止法は、断定形のみ。「かわいい」「きれいだ」

・イ形容詞の断定形:猫はかわいい。

・ナ形容詞の断定形:猫はきれいだ。

接続法は、動詞も形容詞も、連体形・中止形・条件形がある。

・動詞の連体形:聞くCD(非過去形)、聞いたCD(過去形)

・イ形容詞の連体形:かわいい猫(非過去形)、かわいかった猫(過去形)

・ナ形容詞の連体形:きれいな猫(非過去形)、きれいだった猫(過去形)

・動詞の中止形:聞き(連用形)、聞いて(テ形)

・イ形容詞の中止形:かわいく(連用形)、かわいくて(て形)

・ナ形容詞の中止形:きれいに(連用形)、きれいで(テ形)

・動詞の条件形:聞けば(バ形)、聞いたら(タラ形)

・イ形容詞の条件形:かわいければ(バ形)、かわいかったら(タラ形)

・ナ形容詞の条件形:きれいであれば(バ形)、きれいだったら(タラ形)

3.語幹と語尾

p88~

3.1 語幹・語尾とは

語幹とは、語の形が変わらない部分。幹は変わらない。

語尾とは、語の形が変わる部分。尾は変わる。

疑問 語幹を見つけるには?

★活用して変わらない部分を探す。

Ⅱ型動詞「投げる」

投げない・投げます・投げる・投げれば・投げよう

nagenai/nagemasu/nageru/nagereba/nageyoo

→変わらない部分は「投げ」「nage」

「nage」が語幹

「masu」「nai」「ru」「reba」「yoo」が語尾

Ⅰ型動詞「聞く」

聞かない・聞きます・聞く・聞けば・聞こう

kikanai/kikimasu/kiku/kikeba/kikoo

→変わらない部分は「kik」

「kik」が語幹

「anai」「imasu」「u」「eba」「oo」が語尾

活用と動詞の種類については下の記事をどうぞ

3.2 語幹の2種

p88~

動詞の種類についてはこちらの記事をどうぞ。

Ⅱ型動詞の語幹は1つ。「i」か「e」

語幹が「i」:上一段活用

落ちない・落ちます・落ちる・落ちれば・落ちよう

ochinai/ochimasu/ochiru/ochireba/ochiyoo

語幹が「e」:下一段活用

食べない・食べます・食べる・食べれば・食べよう

tabenai/tabemasu/taberu/tabereba/tabeyoo

Ⅰ型動詞の語幹は基本語幹と音便語幹がある。

音便とは発音しやすくするために音が変わること。

音便語幹とは、発音しやすくするために変化した語幹

Ⅰ型動詞では語尾が「て」「た」などのとき語幹が変化する。

★疑問 音便語幹の見つけ方は?

★「マス形」と「テ形」を比べてみよう!

・Ⅱ型動詞「食べる」

「食べます」「食べて」

tabe-masu/tabe-te

語幹:tabe

「マス形」と「テ形」も形が同じなので音便語幹なし。

・Ⅰ型動詞「書く」

「書きます」「書いて」

kak-imasu/kai-te

基本語幹:kak

音便語幹:kai

「テ形」のとき語幹の最後(末尾)が「い」「i」に変化している→イ音便

・Ⅰ型動詞「走る」

「走ります」「走って」

hashir-imasu/hashit-te

基本語幹:hashir

音便語幹:hashit

「テ形」のとき語幹の最後(末尾)が小さい「っ」(促音)に変化している→促音便

・Ⅰ型動詞「読む」

「読みます」「読んで」

yom-imasu/yon-da

基本語幹:yom

音便語幹:yon

「テ形」のとき語幹の最後(末尾)が「ん」(撥音)に変化している→撥音便

音便について詳しくは下の記事をどうぞ。

4.語形の周辺

4.1 「ながら」と「つつ」

p90

★疑問 語基と語幹の違いは?

語基とは、単語の核となる形態素のこと(p79)

語幹とは、語の形が変わらない部分(p88)

Ⅱ型動詞「投げる」

「投げながら」の語基は「投げ」、「ながら」は接辞(p79参照)

「投げる」の語幹は「投げ」「nage」(p88参照)

Ⅰ型動詞「聞く」

「聞きながら」の語基は「聞き」、「ながら」は接辞

「聞く」の語幹は「kik」

語基は意味的に単語の基礎(ベース)となる部分。

語幹は単語の変わらない部分。

語幹は活用形の変わらない部分。活用について話すときは語幹

語基は単語の核となる部分。接辞について話すときは語基

Ⅰ型動詞は語幹と語基が違う。

Ⅱ型同士は語幹と語基が同じ。

4.2 二次的な形作り

動詞の後に助詞がくるパターン

「と」は動詞の非過去形しかつかない。

○冬になると、雪が降る

×冬になったと、雪が降る。

4.3 文法的な形作り

文法的な派生語は、語基+接尾辞

語基「食べ」+接尾辞「られる」「させる」

受身「食べられる」

使役「食べさせる」

本日の問題の答え

【 】内に示した観点から見て、他と性質の異なるものを1つ選べ。

(2)【音便】

1 分かる

2 食べる

3 走る

4 飲む

5 泳ぐ

→【音便】ときたら「マス形」と「テ形」を比べて見る。

1 分かる

「分かります」「わかって」→促音便

2 食べる

「食べます」「食べて」→形が同じなので音便なし

3 走る

「走ります」「走って」→促音便

4 飲む

「飲みます」「飲んで」→撥音便

5 泳ぐ

「泳ぎます」「泳いで」→イ音便

2だけ音便なし。

よって、答えは2

平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3問1の疑問 酒蔵の{酒}は独立形態素なのに、金髪の{髪}が拘束形態素なのはどうして?

①形式を考える【単独で読める形式か】

酒蔵の{酒}は独立形態素なのに、金髪の{髪}が拘束形態素なのはどうして?

という質問がとても多いです。

この疑問がある方は「形態素」と「形式」を混同しているかもしれません。

まず、形式(読み方)を考えてみましょう。

「酒(サカ)」「髪(パツ)」は単独で読むことができますか?

「サカ」という読み方も「パツ」という読み方も単独では読めません。他と語と一緒じゃなければ読めないので他の語に拘束されていると言えます。

×酒(サカ)

×髪(パツ)

○酒蔵、酒屋

○金髪、茶髪

「酒(サカ)」「髪(パツ)」は単独では読めません。他の語と一緒に読むので拘束形式です。

②形態素を考える【形態素を特定】

では「酒(サカ)」「髪(パツ)」の形態素は何ですか?

形態素からいろいろなバリエーションの形態ができます。

色々なバリテーションがあるのでそれぞれ異形態(形態1、形態2、形態3…)といいます。

異形態のうち単独で読めるものを自由形式といいます。

異形態のうち単独で読めないものを拘束形式といいます。

「サカ」と「パツ」も異形態です。

他の異形態を探すため読み方を考えます。

髪:カミ、ガミ、ハツ、パツ、バツ

酒:サケ、サカ、シュ

いろいろな読み方を似ているものでまとめます。

髪の「カミ」「ガミ」と「ハツ」「パツ」「バツ」

酒の「サケ」「サカ」は似ているので同じ形態素のバリエーション(異形態)と言えそうです。

★ここがポイント

・「カミ」「ガミ」→同じ形態素{髪(カミ)}

・「ハツ」「パツ」「バツ」→同じ形態素{髪(ハツ)}

・「サカ」「サケ」→同じ形態素{酒(サケ)}

・「シュ」→形態素{酒(シュ)}

③形態素を考える【単独で使える形態素か】

形態素が特定できたので、次にその形態素が単独で使えるかどうか検討します。

形態素{髪(カミ)}は単独で使えるので独立形態素(自由形態素)

○カミが長い。

形態素{髪(ハツ)}は単独で使えないので拘束形態素

×ハツが長い。

形態素{酒(サケ)}は単独で使えるので独立形態素(自由形態素)

○サケがうまい。

形態素{酒(シュ)}は単独で使えないので拘束形態素

×シュがうまい。

以上より

「酒(サカ)」は独立形態素{酒(サケ)}の拘束形式

「髪(パツ)」は拘束形態素{髪(ハツ)}の拘束形式

と言えます。

このように形態素と形式(形態)を別々に考えると理解しやすいかと。

★ここがポイント

形態「酒(サカ)」の形態素は?

形態「髪(パツ)」の形態素は?

形態素でひっかかる人が多いです。

形態「酒(サカ)」の形態素は?→{酒(サケ)}

形態「髪(パツ)」の形態素は?→{髪(ハツ)}

形態素が分かれば後は単独で使えるか検討するだけです。

○サケがうまい→単独で使えるので{酒(サケ)}は独立形態素(自由形態素)

×ハツが長い→単独で使えないので{髪(ハツ)}は拘束形態素

形態「サカ」→形態素は{サケ}→独立形態素

形態「パツ」→形態素は{ハツ}→拘束形態素

平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3問1がわからない方へ【読みから考える】

単独で読めるかどうか(自由形式か拘束形式か)

「金(キン)」「髪(パツ)」「酒(サカ)」「蔵(グラ)」「雛(ヒナ)」「祭(マツ)り」「花(ハナ)」「雲(グモ)り」

単独で読める(自由形式)

金(キン)、雛(ヒナ)、祭(マツ)り、花(ハナ)

単独で読めない(拘束形式)→他の語と一緒なら読める

×髪(パツ)→金髪、茶髪

×酒(サカ)→酒屋、酒蔵

×蔵(グラ)→穴蔵、酒蔵

×曇(グモ)り→花曇り

選択肢1は「金」を拘束形式と言っているので×

選択肢4は「曇(グモ)り」を自由形式と言っているので×

選択肢2と3は形式は正しい。

単独で使えるかどうか(独立形態素か拘束形態素か)

では形態素は?

選択肢3「雛」と「祭り」の形態素を考える。

「雛」は「ヒナ」、「祭り」は「マツり」

これが読み方。実際の音。形式。形態。

この実際の形式の素になるのが形態素。素を探すために他の読み方(形式、形態)も考える。

ところが、他の読み方(形式、形態)が思い浮かばない。バリエーションが出てこない。

これしかないのでこれが形態素だろうと推測。

形態素{雛(ヒナ)}

形態素{祭(マツ)り}

これらの形態素が単独で使えるか検討

・雛(ヒナ)がいます

・祭(マツ)りがあります。

単独で使えるので独立形態素

選択肢3は誤り。

よって、答えは2(選択肢2の検討については上記参照)

平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3問1がわからない方へ【例えて考える】

例えてみます。

独立形態素(自由形態素)は独身です

拘束形態素は結婚しています。

拘束形態素は結婚しているので他の形態素(家族)といつも一緒にいます。

外に遊ぶに行く時もいつも家族の誰かと一緒です。一人でいることはありません。

拘束形態素はいつもだれかと一緒にいて拘束されています。それが拘束形態素。

一方、独立形態素は独身なので一人で住んでいます。

独身でも、外に遊びに行くのは誰かと一緒じゃなきゃさびしい時もあります。一人でさびしくない時もあります。

独身の独立形態素が外に遊びに行くとき一人でも大丈夫なら、独立形態素の自由形式

独身の独立形態素が外に遊びに行くとき誰かが必要なら、独立形態素の拘束形式。

「外に遊びに行くとき」とは「実際の音になるとき」の例えです。