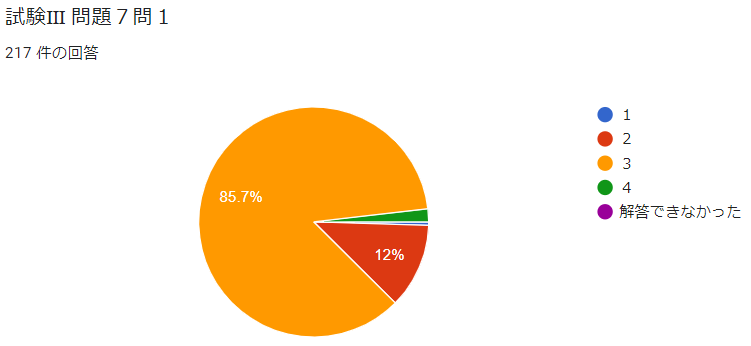

問1の正答率は85.7

問1の解き方【JSPの教育】

JSPとは、特定の目的のための日本語

JGPとは、一般的な目的のための日本語

選択肢1

JSPでは、専門分野の教師や関係者との連携が重要です(平成25年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題7問3選択肢2)。

選択肢2

JSPは学習者のニーズに特化した教育です。バランスよくとは正反対です。

選択肢3

そのとおり

選択肢4

学習者の目的によって生教材を活用します。

よって、答えは3

JSPが登場した日本語教育能力検定試験の過去問

・平成25年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題7問3【JSPの実践の方法】

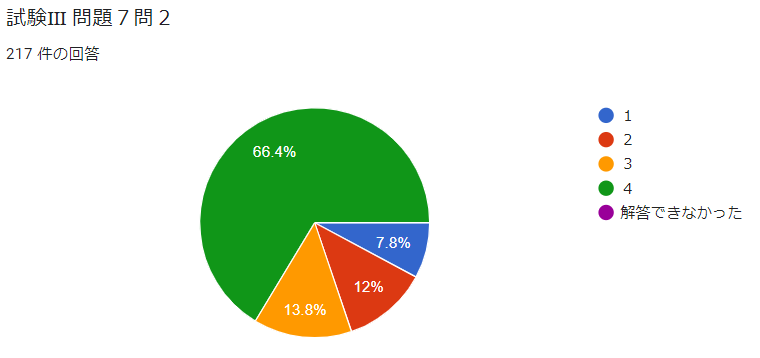

問2の正答率は66.4

問2の解き方【目標言語調査】

選択肢1

「在籍学校の担任に聞き取り調査」をすることで、学校でどのような日本語が使われているのか目標言語を調査することができます。

選択肢2

「勤務先の同僚との会話」を録画して分析することで、勤務先でどのような日本語が使われているのか目標言語を調査することができます。

選択肢3

「所属研究室の教員から専門用語のリストの提供を受ける」ことで、研究室でどのような日本語が使われているのか目標言語を調査することができます。

選択肢4

「母語や外国語の学習歴の情報」を得ても、どのような日本語が使われているのか調査することはできません。

これはレディネス調査です。

レディネス調査とは、「アーユーレディ?(Are you ready?)準備できてる?」の調査。学習者がどんな人か、そのプロフィールを調査し、分析すること。今までどんなことをしてきて今どんな状態にあるのか。

平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題7問2の解説より

レディネス調査も試験によく出ますので理解しておいてください。

よって、答えは4

目標言語調査が登場した日本語教育能力検定試験の過去問

・平成27年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題6問1【目標言語調査の方法】

・平成23年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問1選択肢4【目標言語調査】

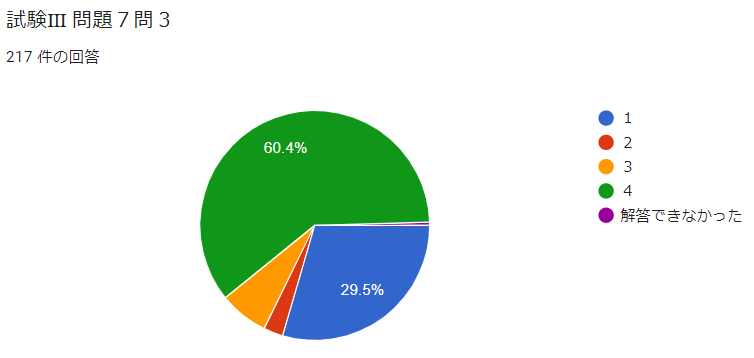

問3の正答率は60.4

問3の解き方【シミュレーションの例】

シミュレーションについては下の記事をどうぞ

選択肢1

シミュレーションとはある出来事を疑似的に体験することです。自分の判断で話すので、モデル会話を暗記したり、リピート練習したりはしません。

選択肢2

皆の前で発表するのはスピーチやプレゼンレーションです。

選択肢3

人探しゲームですね。

選択肢4

これがシミュレーションです。

よって、答えは4

シミュレーションが出題された日本語教育能力検定試験の過去問

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題7問3【ビジネスパーソンの教育でのシミュレーション活動】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題11問4【シミュレーションの例】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題9問3【異文化シミュレーションゲーム】

・平成23年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題10問2選択肢4【シミュレーション・ゲーム】

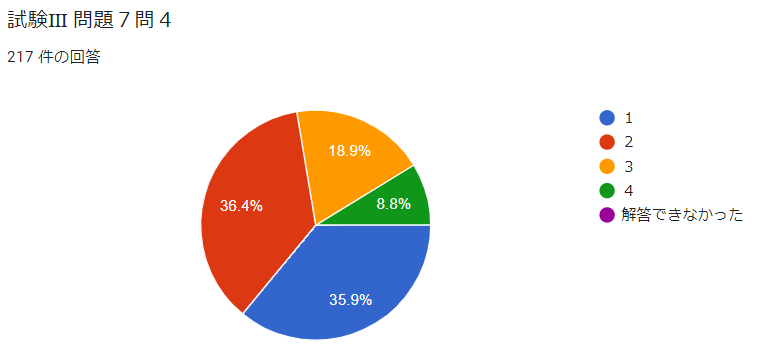

問4の正答率35.9

解答速報では

アルファ国際学院さんが選択肢2

ヒューマンアカデミーさん、アルクさんが選択肢1

千駄ヶ谷さんが選択肢3

問4の解き方【生活者への日本語支援】

生活者としての外国人のための日本語教育は日本語教育能力検定試験で頻繁に問われます。

詳しくは下の記事をどうぞ

ただし今回は来日後間もない外国人ではなく、地域社会に定住する生活者への日本語支援です。

選択肢1

人間関係の構築には相手の気持ちを理解することが大切なので気持ちを伝える語の重要度は高いです。そのとおり。

選択肢2

読みは必要ですが書きは不要

選択肢3

問2の選択肢1のように、地域で生活を共にする日本人に聞き取り調査をすればOK。生活を共にする日本人が教授者として指導できるとは限らない。他の仕事が忙しいとか適性がないとか。日本人なら誰でも日本語が教えられるわけではない。この試験の意味がなくなる。

選択肢4

口頭コミュニケーションは文型が正しくなくても伝わります。

むしろ表情やジェスチャーやイントネーションなどが大事。

「これ、かわいくない」もイントネーションによって意味が変わる。

文型が正確かどうかよりも言いたいことを伝えられるかが大切。

よって、答えは1

生活者としての外国人のための日本語教育が登場した日本語教育能力検定試験の過去問

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題5【『生活者としての外国人』に対する日本語教育の標準的なカリキュラム案を参考に行う授業】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題16問4【『生活者としての外国人』に対する日本語教育の標準的なカリキュラム案の生活上の行為の事例について】

・平成24年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題14問1【生活者としての外国人のための日本語教育事業】

・平成23年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題15問5【生活者としての外国人に対する日本語教育の標準的なカリキュラム案】

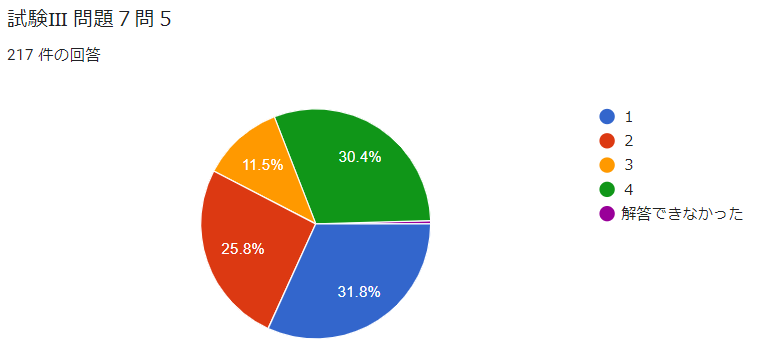

問5の正答率は25.8

解答速報では

アルファ国際学院さんが選択肢1

ヒューマンアカデミーさん、アルクさんが選択肢4

千駄ヶ谷さんが選択肢3

上記のとおりこの問題は全ての解答速報が正解を選べませんでした。

できなくても気にしないでください。

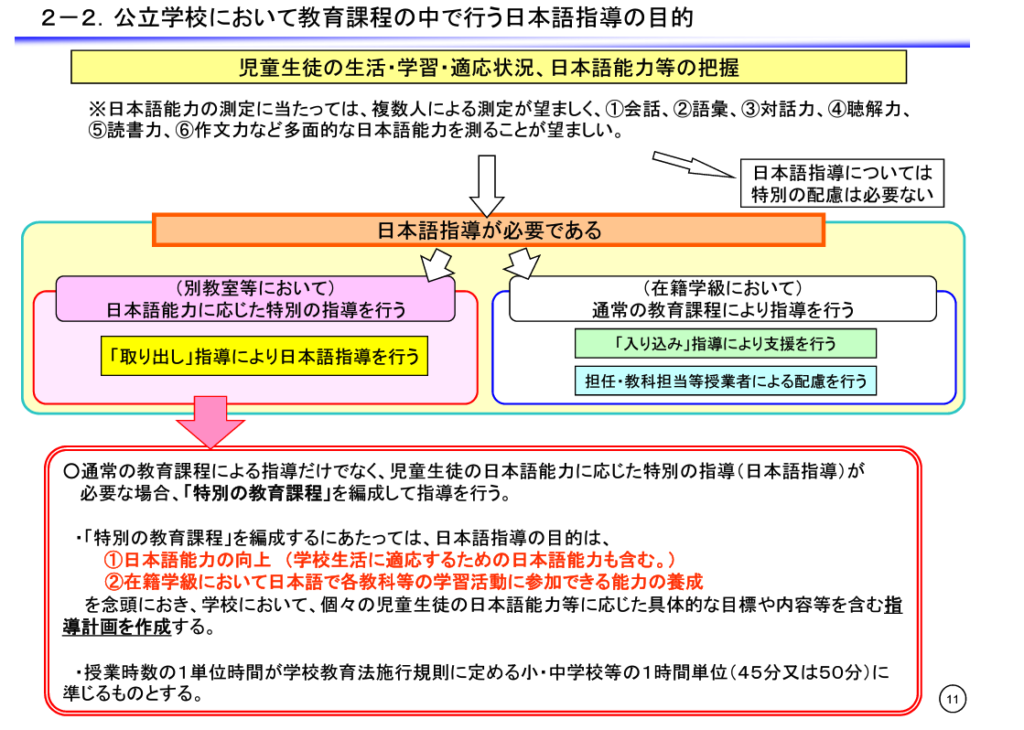

問5の解き方【児童生徒に対する日本語指導】

日本語指導が必要な児童生徒も日本語教育能力検定試験で頻繁に問われます。

詳しくは下の記事をどうぞ

選択肢1

×

入り込み指導は平成27年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題9問1選択肢3でも登場しています。

入り込み指導とは、児童生徒の在籍学級での授業中に日本語指導担当教員や支援員等が教室に入り支援するものです(日本語指導が必要な児童生徒に対する「特別の教育課程」の在り方等について)。

上記の表の通り

「入り込み指導」では「通常の教育課程により指導」を行います。

選択肢2

○

取り出し指導は平成27年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題9問1選択肢4でも登場しています。

取り出し指導とは、児童生徒の在籍学級以外の教室で指導を行うものです(日本語指導が必要な児童生徒に対する「特別の教育課程」の在り方等について)。

上記の表の通り、取り出し指導の目的は「日本語能力の向上」と「在籍学級において日本語で各教科等の学習活動に参加できる能力の養成」です。

その点から考えると同学年でグループを作るのが望ましいといえます。

選択肢3

×

逆です。

細部まで読み取るより、大意をつかむ通読が大事

「読む」活動の「読解」の学習では、いわゆる精読よりも、大体の意味を把握するための読み方、必要な情報を得るための読み方を身に付けさせることが大事です。他にも、予測しながら読むことや、分からない個所は類推しながら読むことなども、日本語学習中の児童生徒にとっては、大きな力になります。

日本語指導担当教師の役割p31より

選択肢4

×

書字力とは、文字を書く力のこと。50音表を見ないで「ひらがな」「カタカナ」が書けるか。漢字が書けるか。

文部科学省は下記の取り、まず内容に関する指導を重視し、文字の書き方は後で良いといっています。

作文指導では、まず文章にする内容を構成し、それを日本語で表現することを重視します。書字力や原稿用紙の使い方などについては同時に要求しないようにしましょう。文字の書き方を忘れていると思ったら、50音表や漢字リストを見せ、確認させて書かせましょう。文字を書く力に関しては、内容と表現が決まってから指導したり、別途練習する時間を設けたりしましょう。

日本語指導担当教師の役割p31より

よって、答えは2

日本語指導が必要な児童生徒が出題された日本語教育能力検定試験の過去問

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題13問4【「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査(平成30年度)」において日本語指導が必要な外国籍の児童生徒の母語で最も多い言語は?】→ポルトガル語

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題10問5【「日本語指導が必要な外国人児童生徒」に対する文部科学省の教育施策に関する記述】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題15問1【「特別の教育課程」における指導内容に関して「学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の施行について(通知)」に示されているものは?】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題15問1【日本語指導が必要な児童生徒に関して2010年から2014年の動向】

・平成27年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題15問1【日本語指導が必要な児童生徒の在籍数が多い都道府県は?】→①愛知県②神奈川県③東京都 問2【母語別在籍状況は?】→①ポルトガル語②中国語③フィリピノ語

・平成27年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題9【外国人児童生徒】

・平成27年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題15【日本語指導が必要な児童生徒】

・平成24年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題15【日本語指導が必要な外国人児童生徒】

・平成23年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題16【外国人児童生徒に対する学校での支援】