H29(2017年度)日本語教育能力検定試験 試験Ⅰの問題1の(9)は【形容詞の格】です。

問題の解き方

【】内を確認

形容詞の格?

格というのはよく分からない言葉だけれど、「格」がついている言葉で記憶にあるのは格助詞

格助詞とは、名詞と述語の関係を表す助詞

というこうとは、

格とは、名詞と述語との関係を表すものか。

形容詞も述語の一種だから

形容詞の格とは、名詞と形容詞の関係のことか!

では各選択肢の形容詞と名詞の関係を見てみます。

選択肢1 故郷が恋しい

1 故郷が恋しい

故郷を思い浮かべると恋しくなりますね。

故郷というものの性質=恋しい

主体の(故郷)を「恋しい」で形容しています。

そのため、「恋しい故郷」と言い換えることができます。

選択肢2 魚がうまい

2 魚がうまい

主体(魚)を「うまい」で形容していますね。

「うまい魚」と言い換えることがでいます。

選択肢3 太陽がまぶしい

3 太陽がまぶしい

主体(太陽)を「まぶしい」で形容しています。

「まぶしい太陽」と言い換えることができます。

選択肢4 水が欲しい

4 水が欲しい

水を「欲しい」で形容しているのではなく、

「欲しい」の対象が「水」です。

「欲しい水」と言い換えると意味が変わってしまいます。

選択肢5 薬が苦い

5 薬が苦い

主体(薬)を「苦い」で形容しています。

「苦い薬」と言い換えることができます。

よって、4のみ形容詞の主体ではなく対象なので、答えは4です。

別の考え方

公式はおそらく上記のような考えで答えを出しています。

ですが 『考えて、解いて、学ぶ、日本語教育の文法』p7では

(私は)故郷が懐かしい

という文で「故郷」を「懐かしい」という感情の対象(目的語)としています。

そして、例文を英語にすると、下線部が対象(目的語)であることがはっきりとわかると書いてあります。

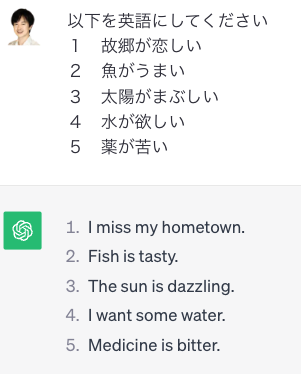

なので、ChatGPTに英訳をお願いしました。

英語にすると一目瞭然、

1 I miss my hometown

4 I want some water

1も4も対象(目的語)です。

『考えて、解いて、学ぶ、日本語教育の文法』の考え方によれば

答えは1と4になります。

格をもっと勉強したい方は

文法をしっかりやりたいなら現代日本語文法です。

格は2巻にあります。

現代日本語文法②p43〜に本文に関する説明があります。

述語が状態性のものである場合には,「が」が対象を表すことがある。

「が」の対象としての意味には,心的状態の対象,能力の対象,所有の対象がある。

3.1 心的状態の対象

心的状態の対象とは,感情や知覚の向けられる対象である。

「うれしい」「悲しい」「好きな」「嫌いな」「ほしい」「心配な」のような感情を表す形容詞の対象は,「が」で表される。

・ 恩師の死が悲しい。

・ 新しいパソコンがほしい。

・ コーヒーが好きだ。

「見える」「聞こえる」「わかる」のような知覚を状態的に表す動詞の対象も「が」で表される。

・ 黒板の字が見えない。

・ 変な音が聞こえるぞ。

「好きな」「嫌いな」「ほしい」では,対象を「を」で表す例も見られるが,あまりー般的ではない。ただし,次の例のように,これらの述語が複文の従属節内で用いられている場合や,「になる」が続く場合などには,「を」を用いることもある。この場合「が」も自然である。

・ 私が北海道を好きな理由は,雄大な自然にあこがれるからだ。

・ いつもうそばかりつくので,兄のことを嫌いになった。

・ 新しいパソコンをほしくなって, カタログを集めた。

話し手の願望を表す「たい」を述語とする文も対象を「が」で表すことがある。

・ コーヒーが飲みたい。

・ 成人式では着物が着たい。

これらの文の対象は「を」で表すこともできる。

・ コーヒーを飲みたい。

・ 成人式では着物を着たい。

現代日本語文法②p43

試験勉強を日本語教師の仕事につなげよう

「欲しい」という言葉はよく使うので、日本語学習者は初めの方に習います。

ところが厄介なのは、日本語の「欲しい」というのは形容詞なんです。

英語で「欲しい」は何ですか?

want

そう。動詞ですね。

そのため、「欲しい」に違和感を覚える学習者がいます。

「英語では動詞だけど、日本語では形容詞なんですよ」

これを日本語教師が理解しておけば、学習者を正しい方向へ導くことができるでしょう。