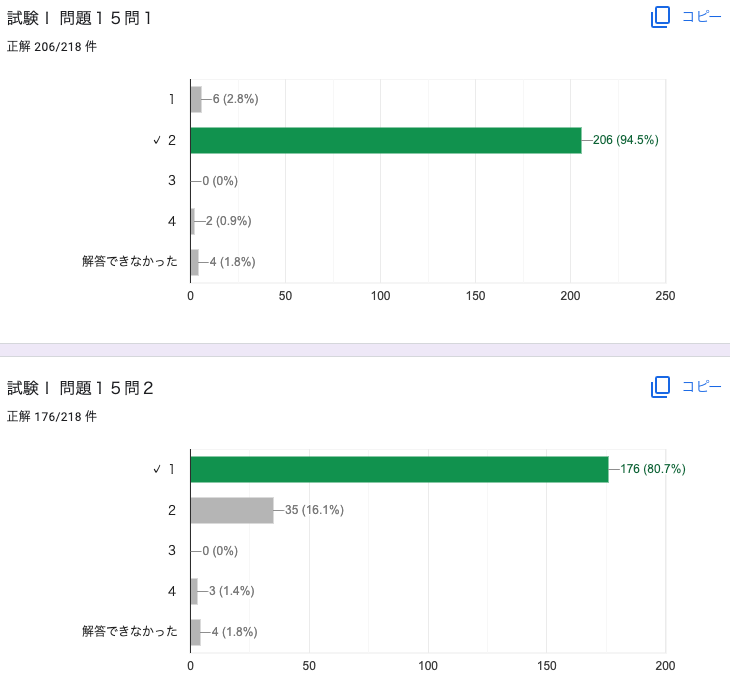

令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題15の正答率

問1の解き方【フランシスコ・ザビエルは○○の宣教師】正解率94.5

フランシスコ・ザビエルはイエズス会の宣教師たちと来日しました。

よって、答えは2

フランシスコ・ザビエルとイエズス会の宣教師たちの来日についてマンガ動画で気軽に学びたい方は下の動画をどうぞ。

問2の解き方【台湾でグアンメソッドを導入した人】正解率80.7

これは平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題14問3の逆バージョンですね。平成28年度では山口喜一郎さんが導入した新しいメソッドについて問われました。

1 山口喜一郎

台湾においてグアン・メソッドを導入したのは山口喜一郎です。

よって、答えは1

2 伊沢修二

伊沢修二さんは植民地統治した台湾で日本語教育を開始した人です。平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題14問2で出題されています。

3 上田万年

上田萬年とも。読み方は「うえだかずとし」あるいは「うえだまんねん」

上田万年さんは「日本語を作った男」として有名です。

4 森有礼

読み方は「もりありのり」

森有礼さんは初代文部大臣として学校制度を整備しました。また、国語外国語化論(英語を日本の国語にしよう)を唱えたことでも有名。

山口喜一郎・伊沢修二が登場した日本語教育能力検定試験の過去問

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題14問2【植民地統治した台湾で日本語教育を開始した人は?】→伊沢修二、問3【山口喜一郎が導入した新しい教授法は?】→グアン・メソッド

問3の解き方【朝鮮半島の日本語教育に携わった人物】正解率68.8

1 時枝誠記

時枝誠記の読み方は「ときえだもとき」

時枝誠記さんは、言語の本質を言語活動そのものにあるとした「言語過程説」を唱えました(選択肢2の活動内容)。

文庫もKindle版も出ていますので気になった方は読んでみてください。

なお、選択肢1の活動内容は、長沼スクールで有名な長沼直兄(読み方は「ながぬまなおえ」)さんです。「問答法」とはいわゆる「ナガヌマ・メソッド」です。

2 大出正篤

大出正篤の読み方は「おおいでまさひろ」

大出正篤さんは、媒介語を用いるなど、複数の教授法を混合した「速成式教授法」を開発しました(選択肢3の活動内容)

3 嘉納治五郎

嘉納治五郎の読み方は「かのうじごろう」

嘉納治五郎さんは講道館柔道の創始者として有名であり、「日本五輪の父」とも言われていますが、留学生に対する日本語教育を始めた人でもあります。

高等師範学校校長時代の1896年には文部大臣西園寺公望から託された清国からの中国人留学生13名を受け入れ、これは組織的な「留学生に対する日本語教育」の嚆矢と言われる

wikipedia嘉納治五郎より 出典は『日本語教育史研究序説』関正昭、スリーエーネットワーク, 1997、p85-87

4 岡倉由三郎

岡倉由三郎の読み方は「おかくらよしさぶろう」

岡倉由三郎さんは、朝鮮半島の最初の日本語教育機関である「官立日語学堂」の設立時に招聘され、日本語教育を推し進めました。

詳しくは、日本語教育者ならびに朝鮮語研究者としての岡倉由三郎をどうぞ。

よって、答えは4

時枝誠記・大出正篤が登場した日本語教育能力検定試験の過去問

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3D問1選択肢4【時枝誠記】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題15問2選択肢1【言語過程説】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題14問2選択肢1【大出正篤】

問4の解き方【国際学友会】正解率25.2

国際学友会とは、日本学生支援機構(JASSO)の前身の一つです。

独立行政法人日本学生支援機構は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)及び独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)に基づき、日本育英会において実施してきた日本人学生への奨学金貸与事業、日本国際教育協会、内外学生センター、国際学友会、関西国際学友会の各公益法人において実施してきた留学生交流事業及び国が実施してきた留学生に対する奨学金の給付事業や学生生活調査等の事業を整理・統合し、学生支援事業を総合的に実施する文部科学省所管の独立行政法人として、平成16年4月1日に設立されました。

日本学生支援機構の沿革より

選択肢1

宣教師たちを対象とする日本語学校を創設し、多くの教材を作成したのは、ジョアン・ロドリゲスです。

平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題15の問題文には「16世紀の大航海時代には、来日した宣教師によって教育機関や教材の整備が行われた」との記載がありますので確認しておいてください。

選択肢2

「南方特別留学生」など東南アジアからの留学生を受け入れたのは国際学友会です。

詳しくは「国際学友会の沿革」をどうぞ。

選択肢3

東南アジアに派遣される「南方派遣教育」の養成講座を開設したのは日本語教育振興会です。

昭和19(1944)年10月小冊子に発行された『財団法人日本語教育振興会沿革及事業概要』によると、日本語教育振興会の事業内容な以下のとおりです。

1.調査と研究 (日本語・中国語・モンゴル語の発音の研究、日本語の文法・日中の漢字研究、対象別・段階別・技能別教授法の開発、対訳辞典の編 纂など)

2.日本語教科書・日本語教育資料の編纂・発行

3.日本語教員の養成・指導

4.日本語教育の振興に関する各種の会合の開催

5.雑誌『日本語』(月刊)の発行

6.関係諸団体(南方派遣日本語教育要員養成所・国際学友会・タイ向放送・中央協和会・大日本仏教会支那布教師練成会など)との連絡協力

http://www.tufs.ac.jp/research/js/archive/2017/02/1941-1946-1.htmlより

選択肢4

魯迅をはじめとした、その後の中国で活躍する人材を多く輩出したのは、東北帝国大学でしょうか(魯迅は東北大学の前身である「仙台医学専門学校」に入学)。

よって、答えは2

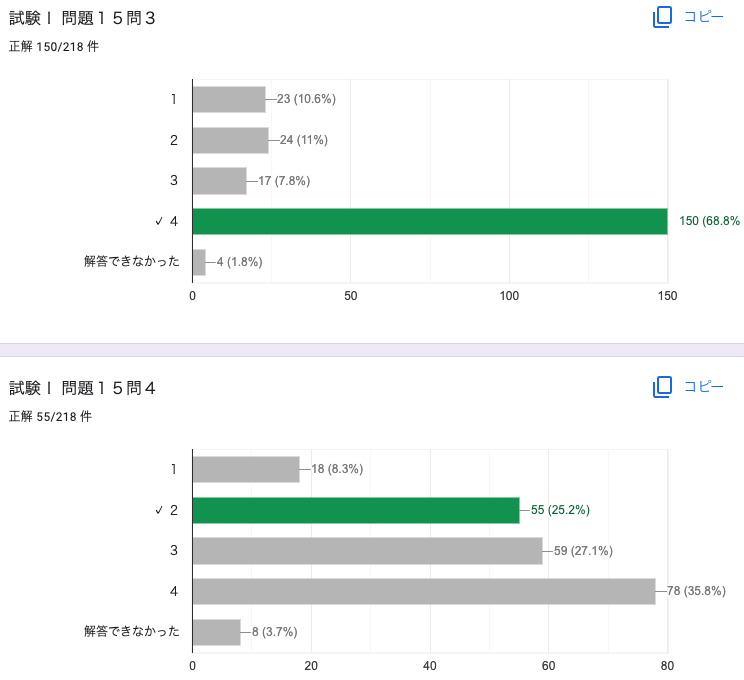

問5の解き方【戦後の日本語教育事業再開】正解率51.4

選択肢1

1954(昭和29)年に、国費外国人留学生招致制度が発足し、東京外国語大学と大阪外国語大学に留学生別科が設置されました。○

国費外国人留学生制度とは、日本と諸外国との国際交流を図り、相互の友好親善を促進するとともに、諸外国の人材養成に資することを目的として、1954(昭和29)年度に創設された制度。具体的には我が国の大学等への留学を希望する外国人(日本政府と国交のある国の国籍を有する者)を募集し、選定された者に対して留学生活に必要な費用等を支給している。戦後、諸外国が外国人に対する奨学制度を強化し、多数の日本人留学生を受入れてくれている状況を受け、「ユネスコ活動に関する法律」第5条に基づき1952(昭和27)年に設置されたユネスコ国内委員会は1953(昭和28)年に、相互受恵の精神から、また、善隣友好関係の強化を目的とし、「外国人に対して奨学金を給与すること」との建議を行った。これを受け、1954(昭和29)年に、文部大臣裁定により国費外国人留学生制度実施要項が策定され、国費外国人留学生制度が開始された。以降、国際社会の一員としての国際貢献とともに、将来的に当該国の理解者・支持者を国際社会の中で確保するという外交上の使命を果たすべく、今日まで世界約160ヶ国から合計112,000人を超える留学生を受け入れている。

国費外国人留学生制度について

選択肢2

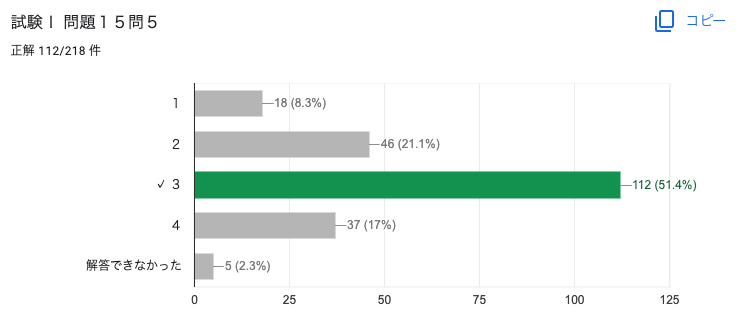

下記の表のとおり1960年から1964年の5年間で毎年100名の留学生がインドネシア賠償留学生として来日する計画でした。

選択肢3

国際交流基金では、海外の日本語教育環境の整備のため、日本語教育のスペシャリストとして、日本語上級専門家・日本語専門家が海外に派遣されています。

参考:日本語専門家の海外派遣

国際協力機構(JICA)では、青年海外協力隊(JICA海外協力隊。呼称の違いについてはこちら)が派遣されています。

参考:JICA海外協力隊

この2つの組織を混同した選択肢なので誤り。

選択肢4

コロンボ計画とは、第二次世界大戦後につくられた開発途上国援助のための機関。コロンボプランとも。日本からはコロンボ計画において、海外技術協力事業団から派遣専門家として日本語教師が派遣されました。○

よって、答えは3

国際協力機構・青年海外協力隊が登場した日本語教育能力検定試験の過去問

・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題15問3選択肢3【国際協力機構】

・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題16問5選択肢1【青年海外協力隊】