問題1

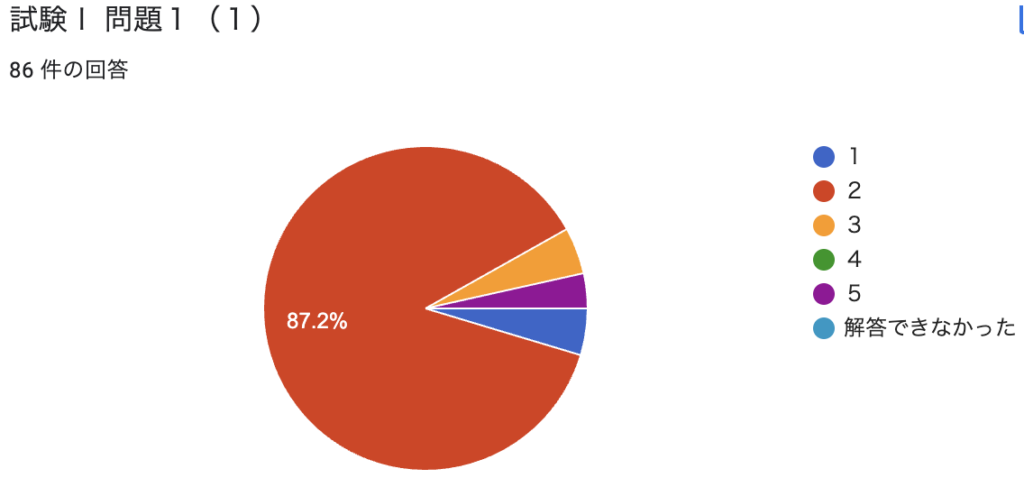

(1)【調音点】

音声記号は毎年出るので別記事でまとめている。

1[n] ナヌネノ 歯茎鼻音

2[ŋ] カ゜行鼻濁音 軟口蓋鼻音

3[s] サスセソ 歯茎摩擦音

4[t] タテト 歯茎破裂音

5[ɾ] ラ行 歯茎はじき音

答えは2

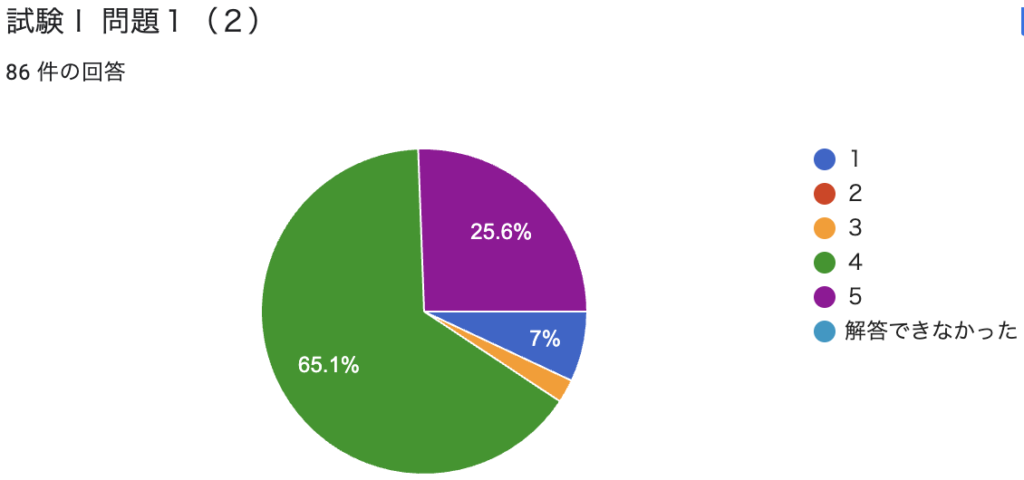

(2)【アクセント型】

「が」をつけて確認

1 あしが 低高低 尾高型

2 うでが 低高低 尾高型

3 かみが 低高低 尾高型

4 くちが 低高高 平板型

5 みみが 低高低 尾高型

答えは4

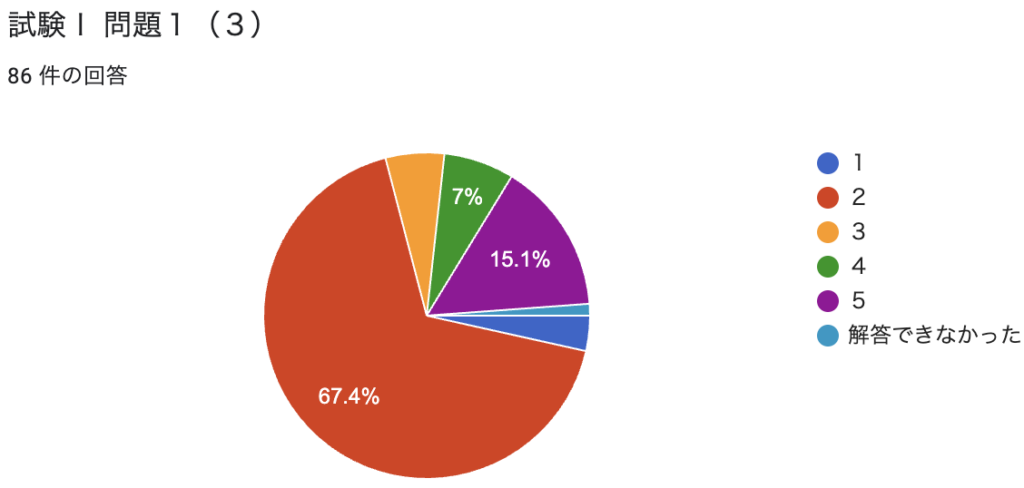

(3)【母音の無声化】

無声化のルール

①[ i ][u]が無声子音に挟まれている。

②[ i ][u]が無声子音の後で、語句の終わり。

ローマ字にするとわかりやすい。

対応する濁音を持つカサタハパ行が無声子音

1 きり kiri

2 くさ kusa uがk,sの無声無声子音に挟まれている。

3 しも shimo

4 すな suna

5 にわ niwa

答えは2

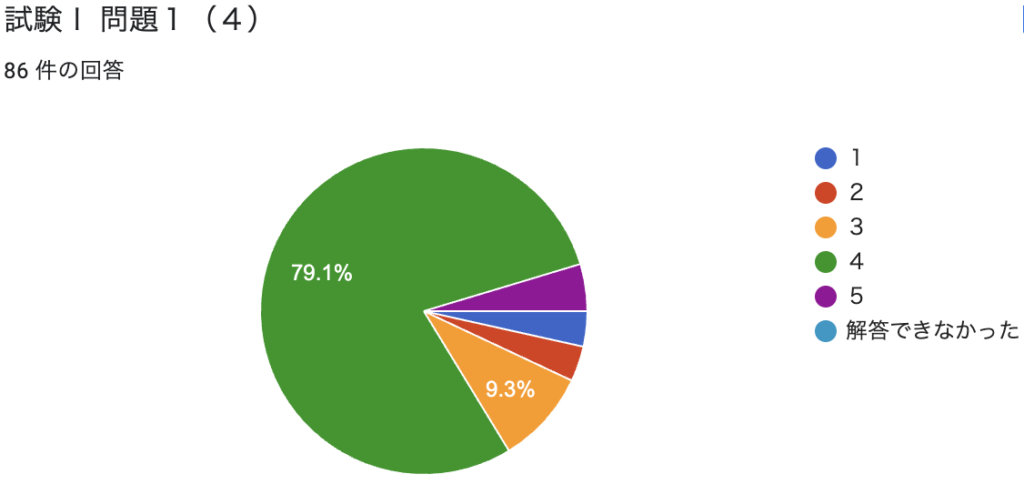

(4)【造語法】

1 政財界 政界と財界を合わせた語

2 送受信 送信と受信を合わせた語

3 乳幼児 乳児と幼児を合わせた語

4 文章題 文題と章題を合わせた語ではない。文章で提示された問題

5 冷暖房 冷房と暖房を合わせた語

答えは4

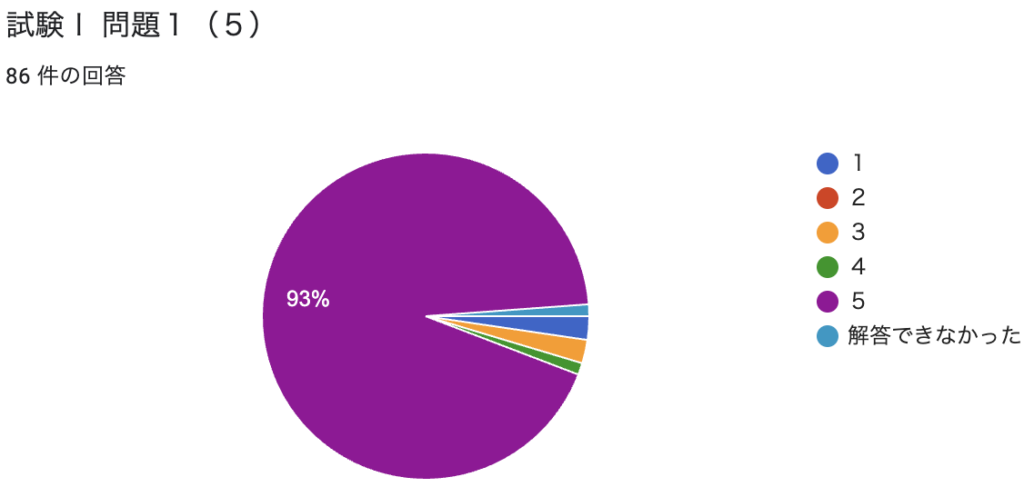

(5)【「名詞+をしている」の意味】

1 教師をしている人

2 医者をしている人

3 警官をしている人

4 歌手をしている人

5 介護をしている人

教師、医者、警官、歌手は、人を表す

介護は、介抱し世話をすることを表す

答えは5

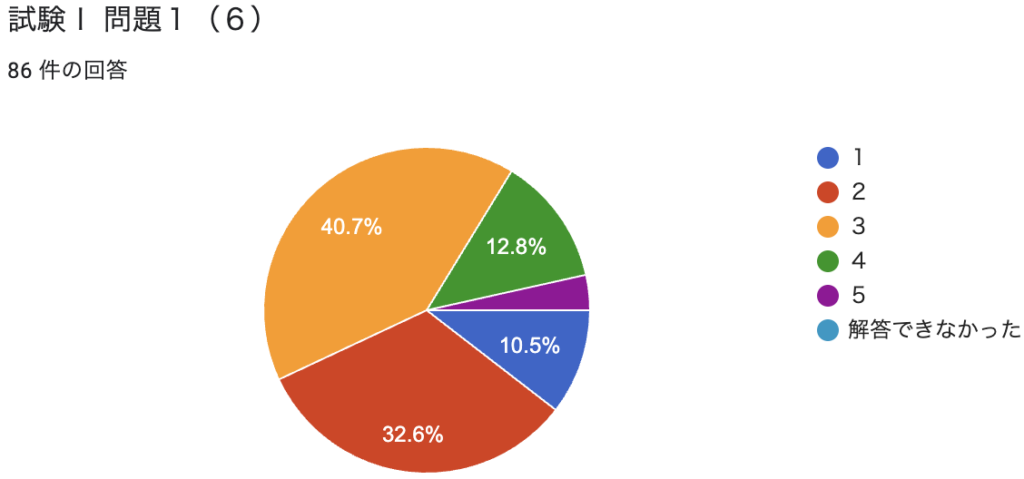

(6)【シネクドキ(提喩)】

答えは2

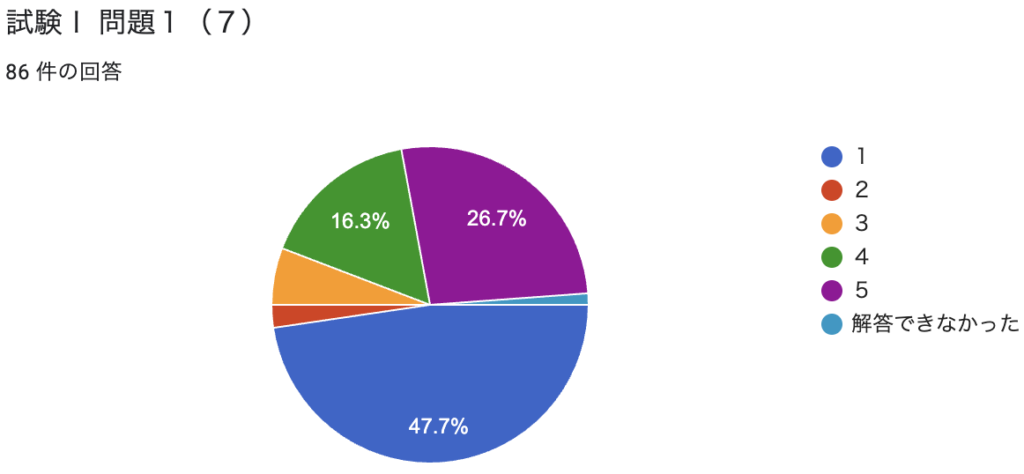

(7)【感情・感覚形容詞】

形容詞は、意味上、感情・感覚形容詞と属性形容詞に分けられる。

感情・感覚形容詞の主体は原則一人称に限られる(現代日本語文法①p12,p101)ので、

感情・感覚形容詞を三人称に使う時は「〜がる」をつける。

一方、属性形容詞に「〜がる」はつけられない。例)大きがる×

1 甘がる× 属性形容詞

2 痛がる○ 感情・感覚形容詞

3 悲しがる○ 感情・感覚形容詞

4 眠がる○ 感情・感覚形容詞

5 欲しがる○ 感情・感覚形容詞

答えは1

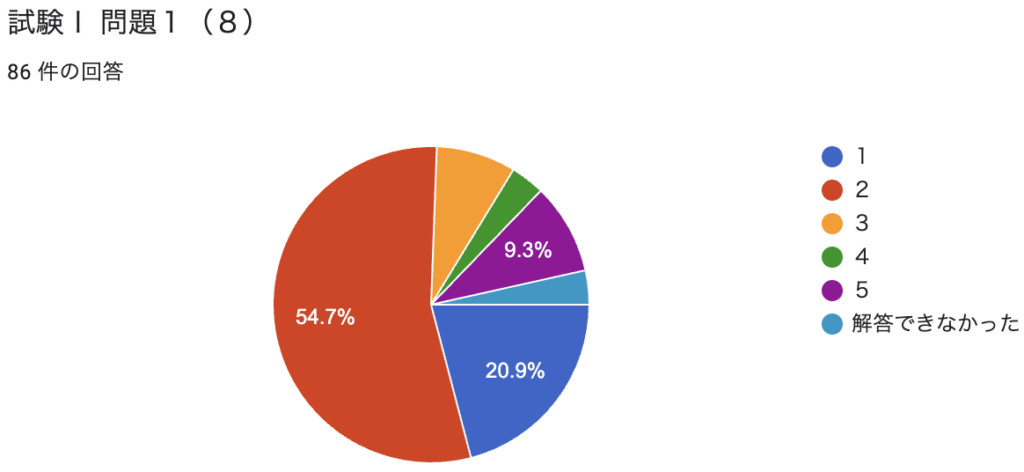

(8)【動詞の項の数】

動詞の項の数→その動詞を使うために必要な情報は?

1 教わる 彼が友達に数学を教わる。 3項動詞

2 泊まる 彼が横須賀に泊まる 2項動詞

3 貼る 彼が封筒に切手を貼る 3項動詞

4 戻す 彼が車を駐車場に戻す 3項動詞

5 渡す 彼が私に切符を渡す 3項動詞

答えは2

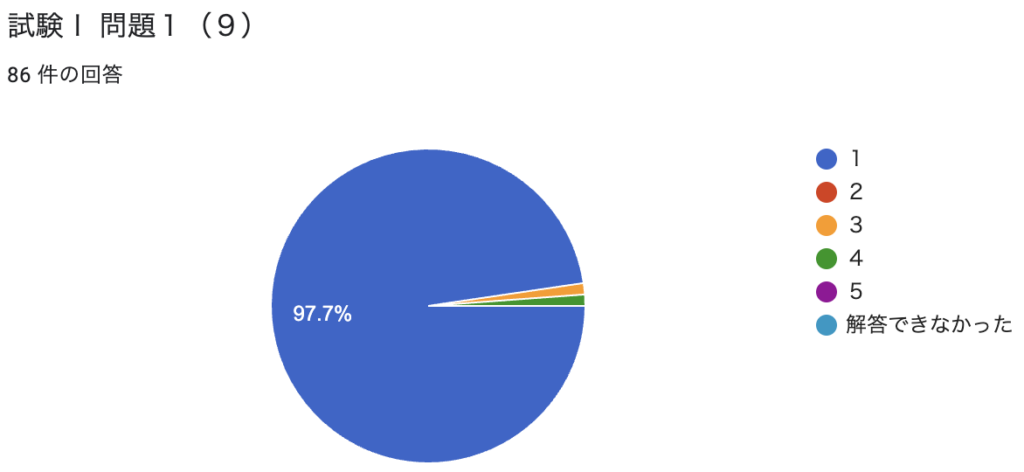

(9)【「と」の用法】

言葉を足してみると比較しやすい。

1 私の見解と 基準の「と」(現代日本語文法②p49)

2 犬と一緒に 共同動作の「と」

3 上司と一緒に 共同動作の「と」

4 弟と一緒に 共同動作の「と」

5 友人と一緒に 共同動作の「と」

答えは1

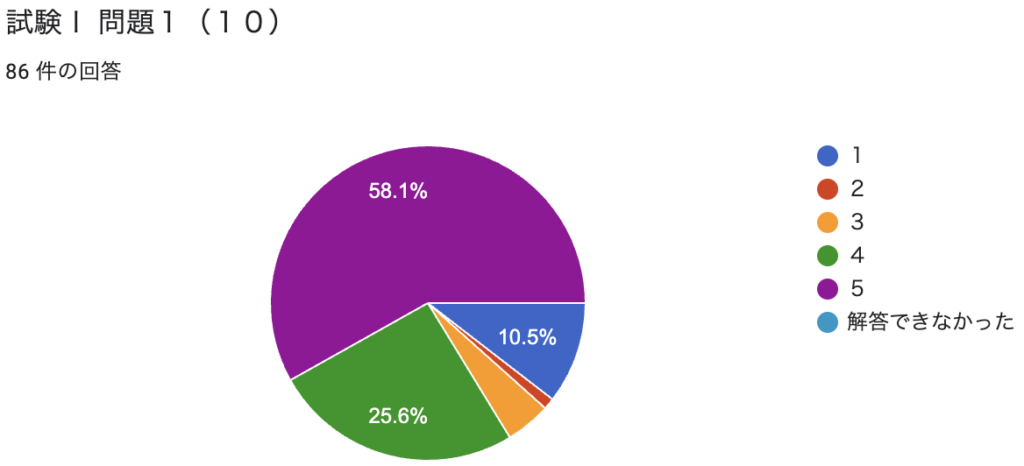

(10)【「こそ」の用法】

「こそ」は、ほかのものを排して強調するときに用いられる(現代日本語文法⑤p72)…①

逆接条件節で使われる「こそ」は、一応は認められることを提示した上で、それよりも重要なことを主節で提示する場合がある(現代日本語文法⑤p73)…②

1 他ではなく今年の夏…①の用法

2 他ではなく彼…①の用法

3 他ではなく健康…①の用法

4 他ではなく私…①の用法

5 メダルを逃したことよりも重要なのは、素晴らしい活躍…②の用法

答えは5

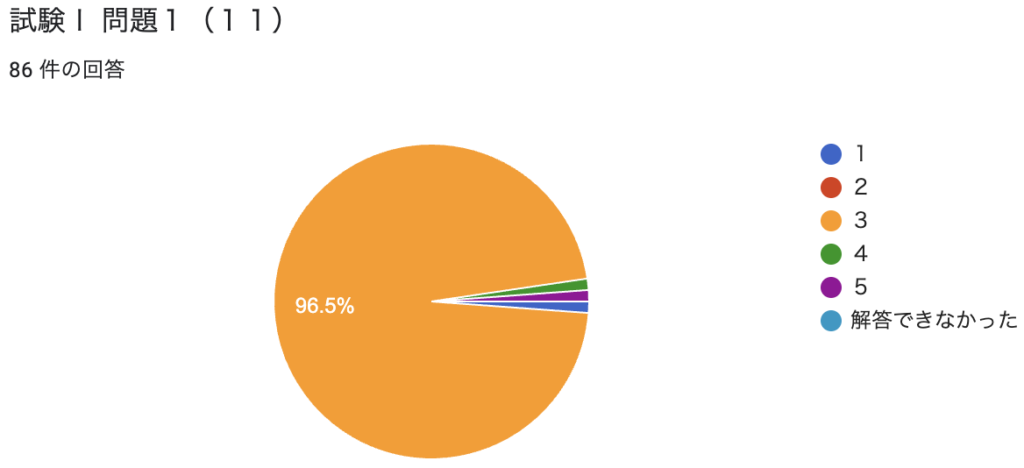

(11)【「から」の用法】

平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題1(10)【「から」の用法】でも「から」の用法が出題されている。

1 どこから来た? 起点のから

2 どこからにおい? 起点のから

3 どうしてペンをなくした? 出来事の原因のから(現代日本語文法②p82)

4 どこから光が差した? 起点のから

5 どこから荷物が届いた? 起点のから

答えは3

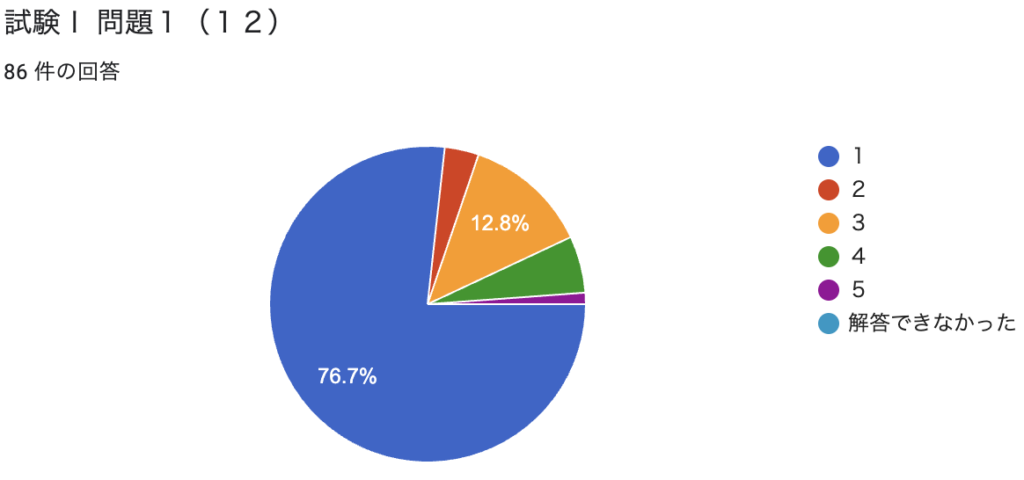

(12)【「ている」の意味】

「ている」の意味ときたら

「する」「した」「ている」の形にして時系列に並べるとわかりやすい。

食べる→食べている→食べた:「ている」が「した」の前に来るのは、進行中の「ている」

結婚する→結婚した→結婚している:「ている」が「した」の後の来るのは、結果の状態の「ている」

ほかに「優れている」「ばかげている」「ひょろひょろしている」「とがっている」「しゃれている」など、「する」形では用いられず、「ている」形で状態動詞として働くものもある。主体の性質や存在の仕方を表す(現代日本語文法③p33参照)

1 「しゃれる」という形では使われない。「しゃれている」で状態を表す状態動詞

2 「結婚する」→「結婚した」→「結婚している」 結果の状態を表す「ている」

3 「決まる」→「決まった」→「決まっている」 結果の状態を表す「ている」

4 「掛ける」→「掛けた」→「掛けている」 結果の状態を表す「ている」

5 「つく」→「ついた」→「ついている」 結果の状態を表す「ている」

答えは1

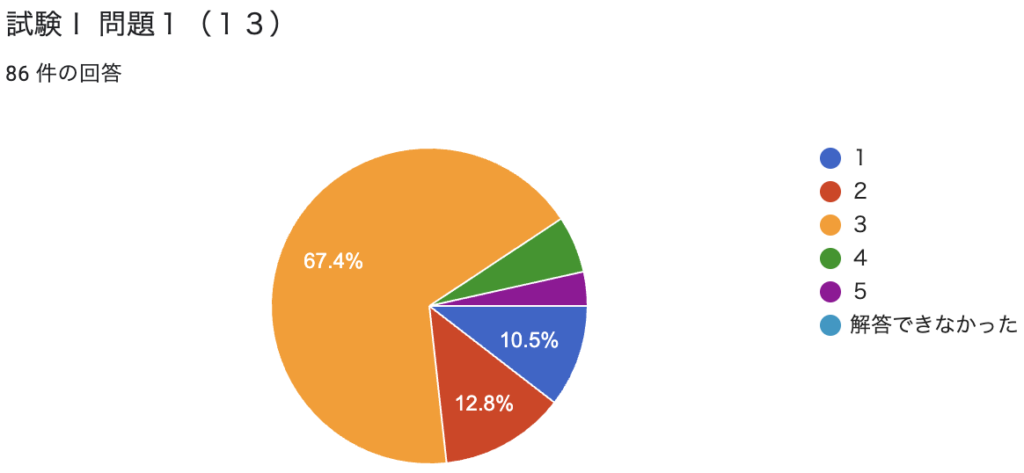

(13)【指定文と措定文】

令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題1(9)も【指定文と措定文】

指定文:A=B

措定文:Aはどんな人?

「BはAだ」と逆にできるのが指定文。できないのが措定文

1 この店のカレーは彼の好物だ 指定文

2 ローマはイタリアの首都だ 指定文

3 会社経営者は彼の父親だ× 措定文

4 山田さんは今日の発表者だ 指定文

5 この湖はアメリカ最大の湖だ 指定文

答えは3

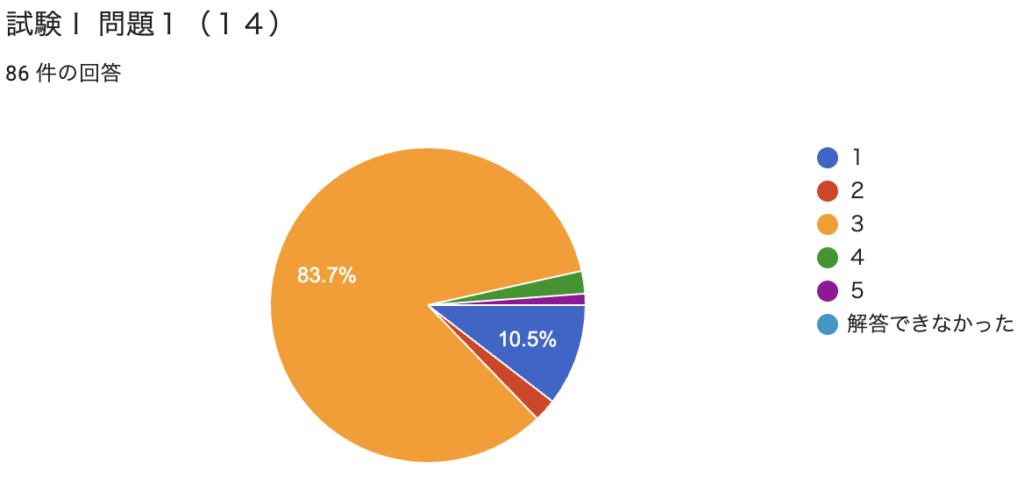

(14)【従属節と主節の主語】

従属節と主節に主語を入れてみる。

1 私が荷物を持ってあげて、私が感謝された

2 私が授業中に眠くなって、私が困った。

3 友達が教えてくれて、私が助かった。

4 私が初めて雪を見て、私がびっくりした。

5 私が君から連絡をもらって、私がほっとした。

3だけ従属節と主節の守護が異なる。

答えは3

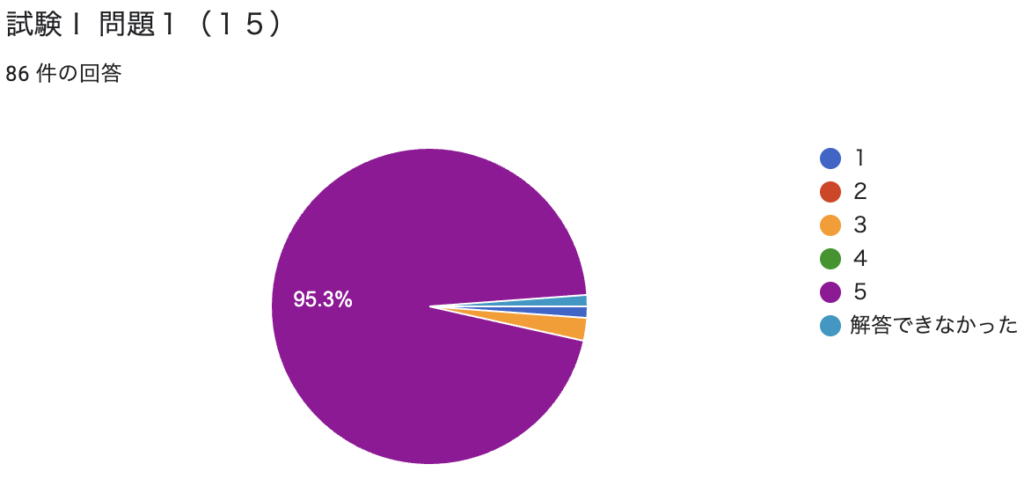

(15)【自身の親族に対する呼びかけ語】

自分の親族に対してどう呼びかけるか考える

1 おじさん 言う

2 お父さん 言う

3 お姉ちゃん 言う

4 おばあちゃん 言う

5 お孫さん 言わない

自分より下の孫に対しては名前を使う。日本語の親族名称はその場の最年少の者の視点から使う。つまり兄に対してお兄ちゃんと言うが、弟に対して弟ちゃんと言わない。

答えは5

人称詞と親族の呼び方は何度も出題されている。

令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題14問2

問題2

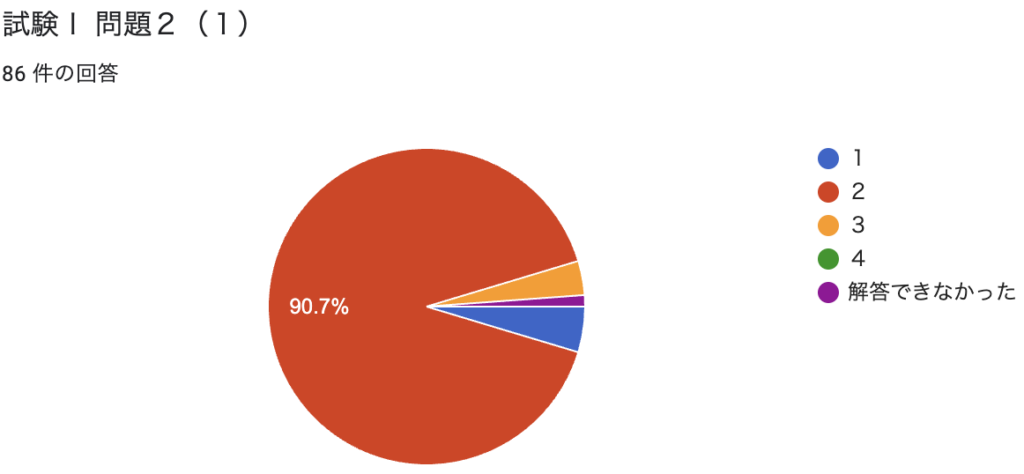

(1)「偉大」が「依頼」

ローマ字にするとわかりやすい

idaiがirai dがrになっている。

1 kaidaku kairaku d→r

2 shooni shoori n→r

3 mokudoku mokuroku d→r

4 hade hare d→r

答えは2

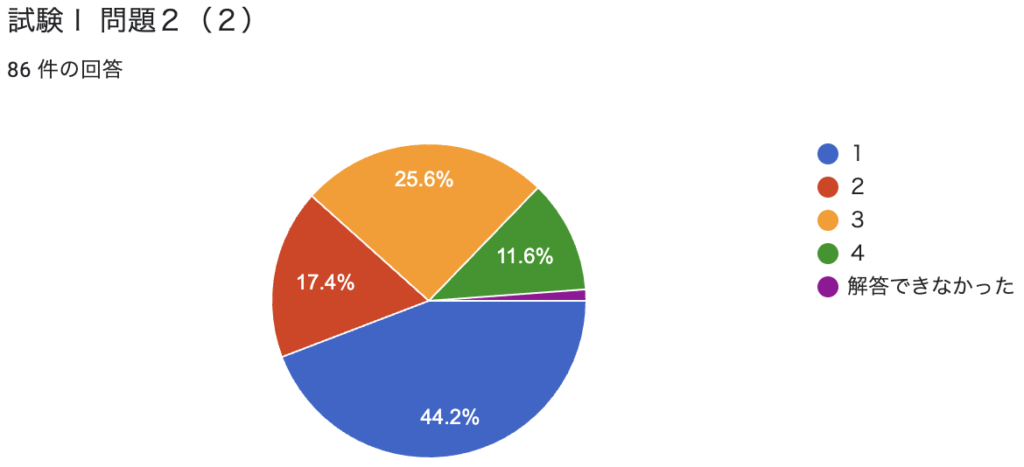

(2)「を」→「に」

誤用を直してみる。

間違いを気づいた→間違いに気づいた。

「気づく」の対象は「に」を使う。

1 何を教えるかで「を」を使っているので、誰に教えるかは「に」を使わないといけないが、「を」を2回使ってしまっている。異なる種類の誤用。

2 「勝つ」の対象は「に」を使う。

3 「参加する」の対象は「に」を使う。

4 「反対する」の対象は「に」を使う。

答えは1

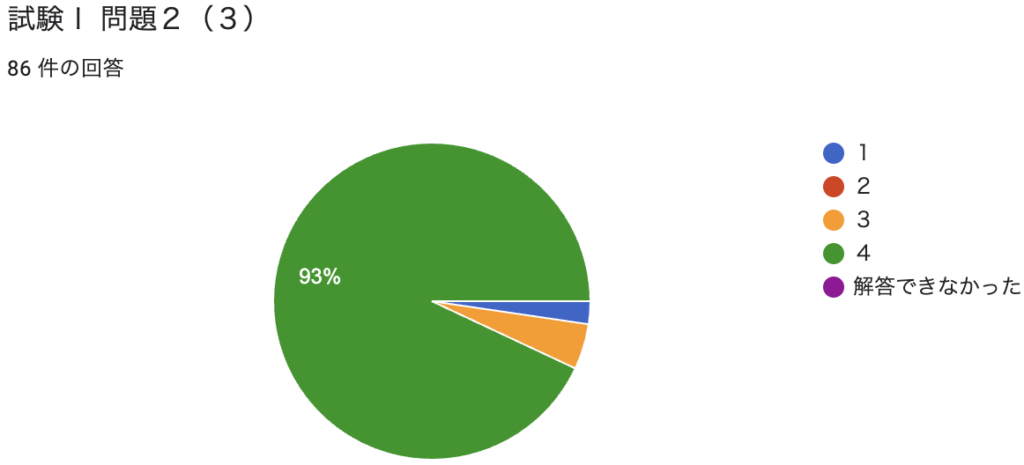

(3)自分で→一人で

自分で→一人で

1 自分で→一人で

2 自分で→一人で

3 自分で→一人で

4 自分で→自分に

答えは4

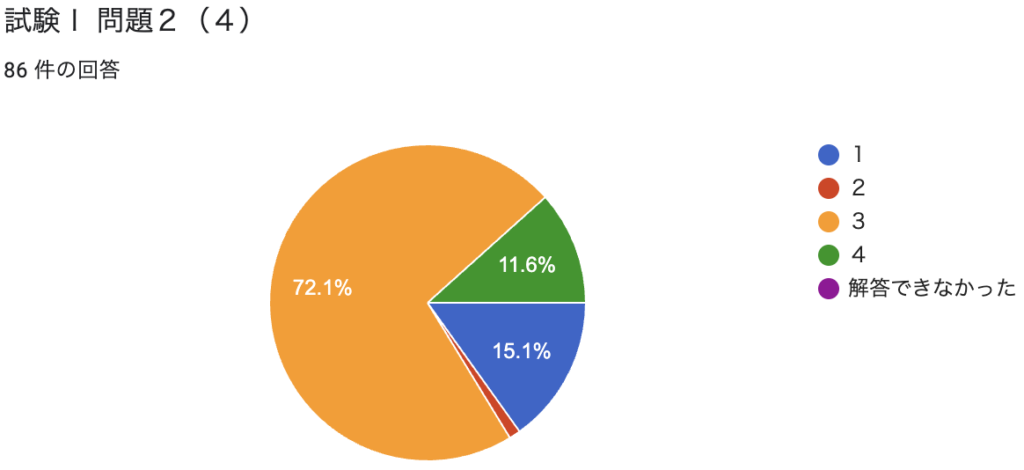

(4)私は見たドラマ→私が見たドラマ

私は見たドラマ→私が見たドラマ 連体修飾節(名詞修飾節)

連体修飾節などの従属節では、原則として「は」ではなく「が」を使う。

詳しくは下記

1 「一人一人はできる」は名詞「こと」を修飾している連体修飾節 「は」→「が」

2 「友達のお母さんは作ってくれた」は名詞「料理」を修飾している連体修飾節 「は」→「が」

3 「いつもどの方法は正しいだろうか」は引用節 「は」→「が」

4 「先生は話す」は名詞「日本語」を修飾している連体修飾節 「は」→「が」

答えは3

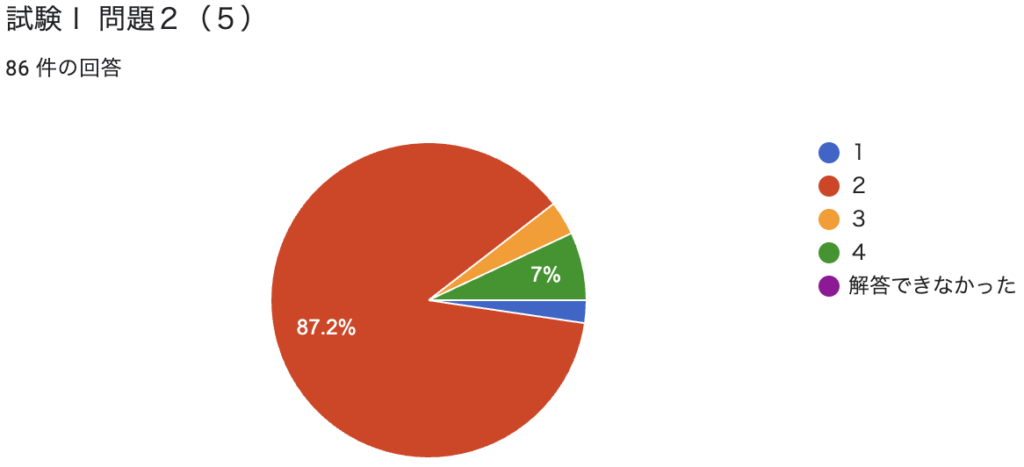

(5)だけあります→しかない

足りないことを言いたいので「だけ」ではなく、「しか」と否定形を使うべき。

1 しかありません 足りないこといいたいので「しか」と否定形

2 しか使えません 他は使えないことを言いたいので、「だけ支払えます」ではなく「しか使えない」否定形にするだけはなく動詞も間違っているので異なる種類の誤用

3 しかいません 足りないことを言いたいので「しか」と否定形

4 しか読めません 足りないことを言いたいので「しか」と否定形

答えは2

問題3A

音節(シラブル)と拍(モーラ)については下記動画をまず見てほしい

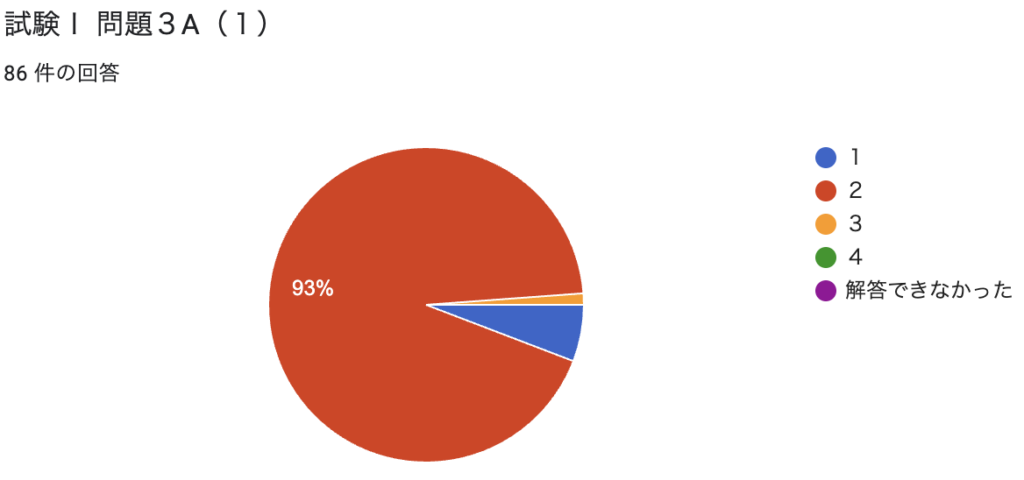

(1)拍の等時性

平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3Aでも出題されている。

ヒントは問題文にあるリズム

リズムは、一定の動きの繰り返しによって生まれる。

日本語で拍(モーラ)がリズムを担うのは、一定の長さが繰り返されるからである。

俳句の5・7・5をイメージするとわかりやすい。

これを拍の等時性という。

一つ一つの拍は大体同じ時間の長さになるので、拍を教える際は手拍子を使ったりする。

答えは2

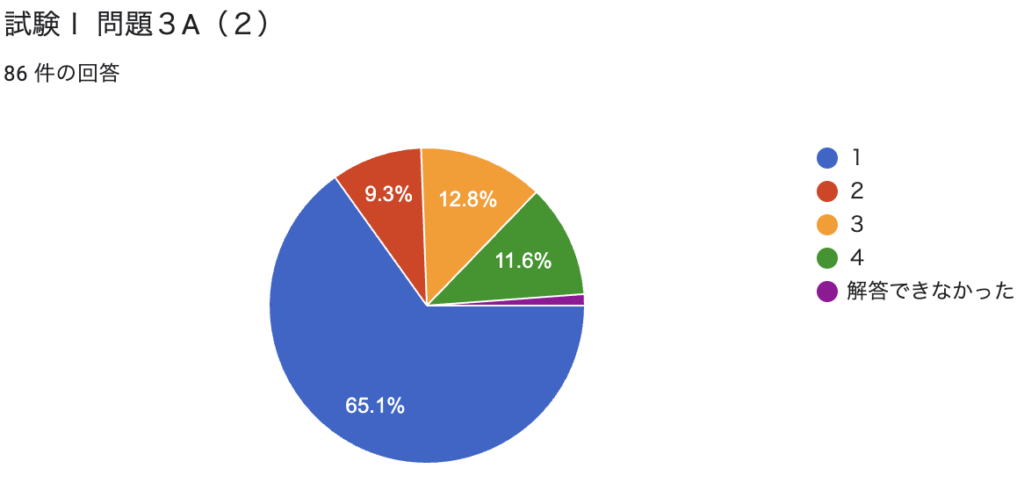

(2)音節のまとまり

piano pi-a-no ピ・ア・ノ 英語でも日本語でも音節のまとまり方が共通していて3音節

clubは club ク・ラ・ブ 英語は1音節だが日本語は3音節と異なる。

1 母音の後ろに子音が一つある日本語は「本 hon」「缶 kan」など。英語はclubなど。英語は子音で終わる閉音節が多く、日本語は母音で終わる開音節が多い。

2 英語のclubは1音節。日本語も「手」「目」「木」など1音節

3 英語ではstreet、strongなど母音のまえに子音が三つ並ぶ音節があるが、これを日本語にするとsutoriito、sutoronguなど母音が挿入される。日本語では撥音(ん)や促音(小さい「っ」)以外で子音が使われる時は母音がセットになっている。かka さsa

4 音節とは母音を中心としたまとまりのことなので、母音がない音節というのはおかしい。

答えは1

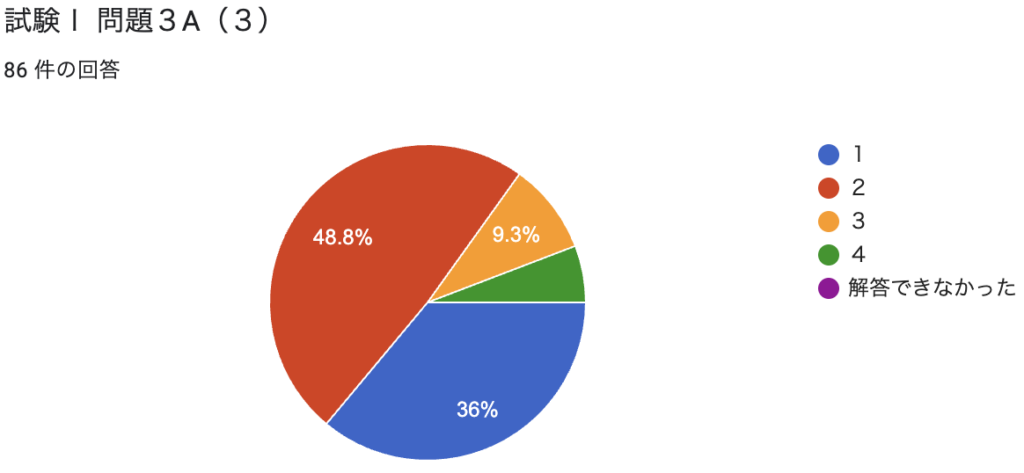

(3)2モーラで成り立つ音節

1 自立拍(特殊拍以外の拍)は1拍=1音節(モーラ)

例)春、夏、秋、冬

2 自立拍の後に特殊拍が続く音節の例を考えると2モーラで成り立つ音節であることがわかる。

自立拍+撥音(ん):本 2モーラで1音節

自立拍+促音(小さい「っ」):さっ 2モーラで1音節

自立拍+長音(ー):キー 2モーラで1音節

3 2で見た通り、特殊拍はその前の自立拍とひとまとまりで1音節になる。

4 後ではなく前

答えは2

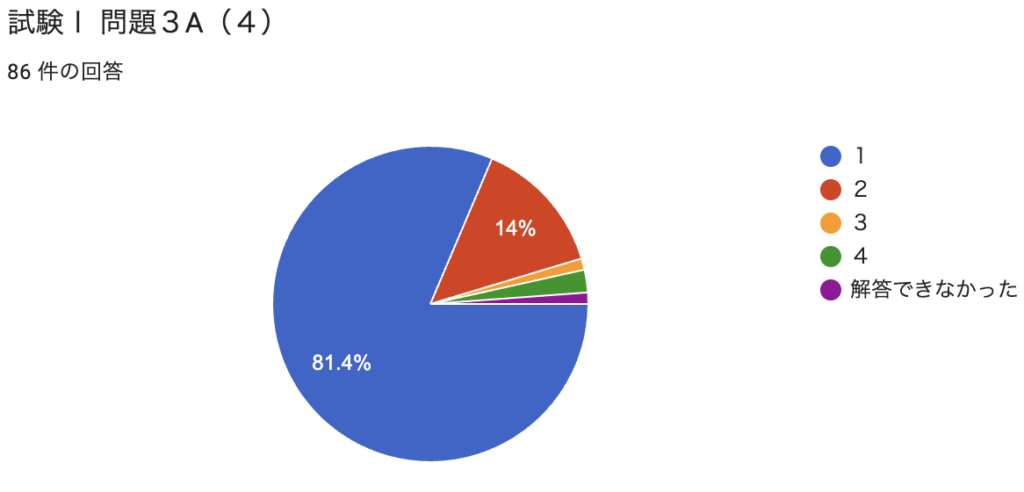

(4)

coatは1音節だが、日本語にすると、cootoになる。

音節末の子音tの後に母音が挿入され、1音節の英語の単語が、開音節2音節になる。

答えは1

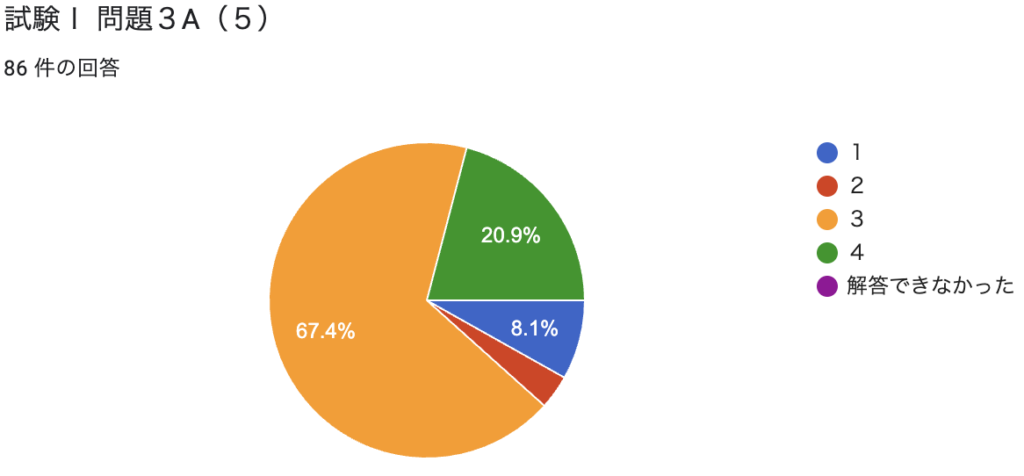

(5)

1 ろく・まる・にー・よん と「二」のところを2モーラで発音する傾向

2 いち・ごー・なな・さん・なな・いち・きゅう と「五」のところは2モーラで発音する傾向

3 じゅーろく、じゅーしち、じゅーはち と「十七」のところは4モーラで発音する傾向。急いで長音が抜けても「じゅしち」3モーラなので誤り。

4 急ぐときは長音が抜けて、にじゅはち、にじゅく、さんじゅう と「二十」のところは2モーラ(にじゅ)で発音する傾向

答えは3

問題3B【活用】

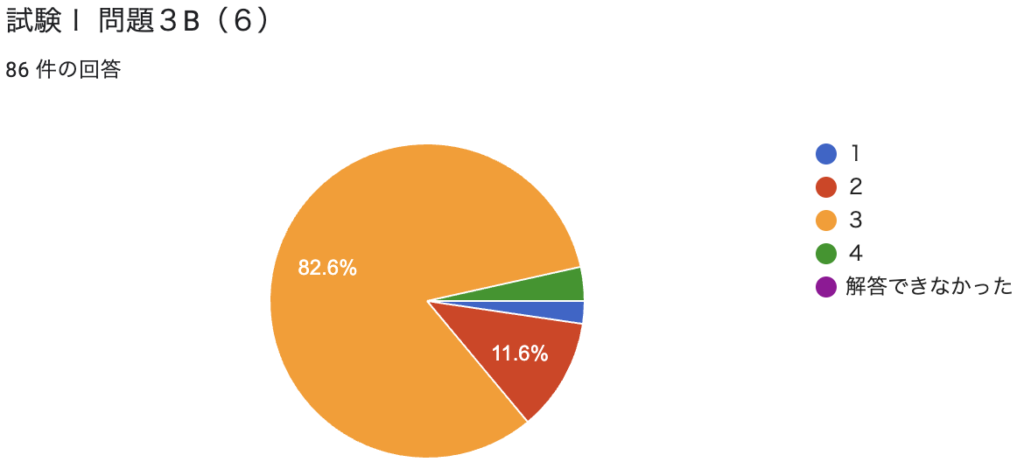

(6)Ⅰグループ同士とⅡグループ同士

Ⅰグループ動詞は「ない形」にしたとき、「-aない」になる。

Ⅱグループ動詞は「ない形」にしたとき、「-iない」あるいは「-eない」になる。

1 要らない Ⅰグループ 散らない Ⅰグループ

2 寝ない Ⅱグループ 出ない Ⅱグループ

3 切らない Ⅰグループ 似ない Ⅱグループ

4 蹴らない Ⅰグループ 減らない Ⅰグループ

答えは3

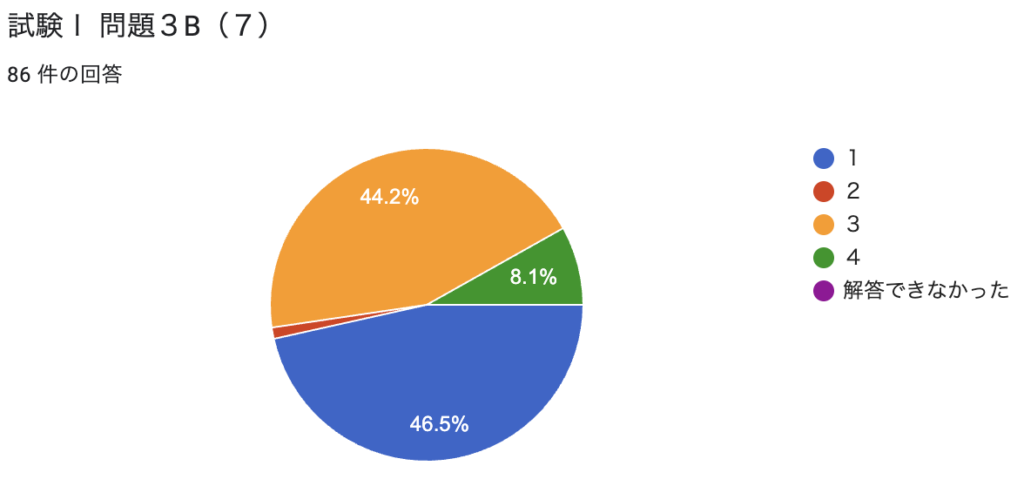

(7)動詞をマス形に変えた場合に例外的な活用形を持つ動詞の例

1 Ⅰグループなので、「-u」→「-iます」「おっしゃる→おっしゃります」が規則的だが、例外的に「おっしゃいます」になる。

2 Ⅰグループなので、「おめにかかる→おめにかかります」規則通り

3 Ⅱグループなので、「る」→「ます」 差し上げます 規則通り

4 Ⅰグループなので「さしあげる→さしあげます」 規則通り

答えは1

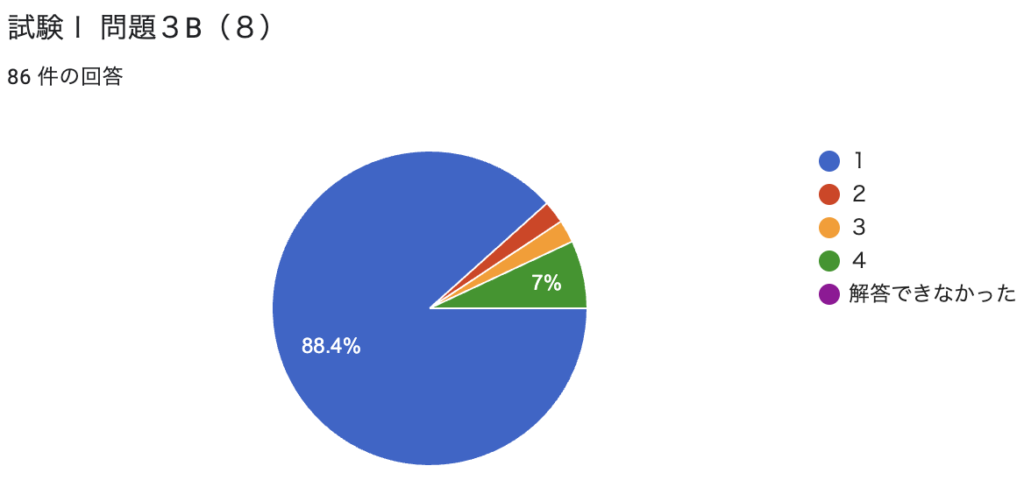

(8)

可能形の活用を考える。

Ⅰグループ なる→なれる 「-u」→「-eる」

Ⅱグループ 食べる→食べられる 「る」→「られる」

Ⅲグループ 来る→来られる 「る」→「られる」

「する」は上のように可能形の活用がないので、可能形として「できる」を用いている。

答えは1

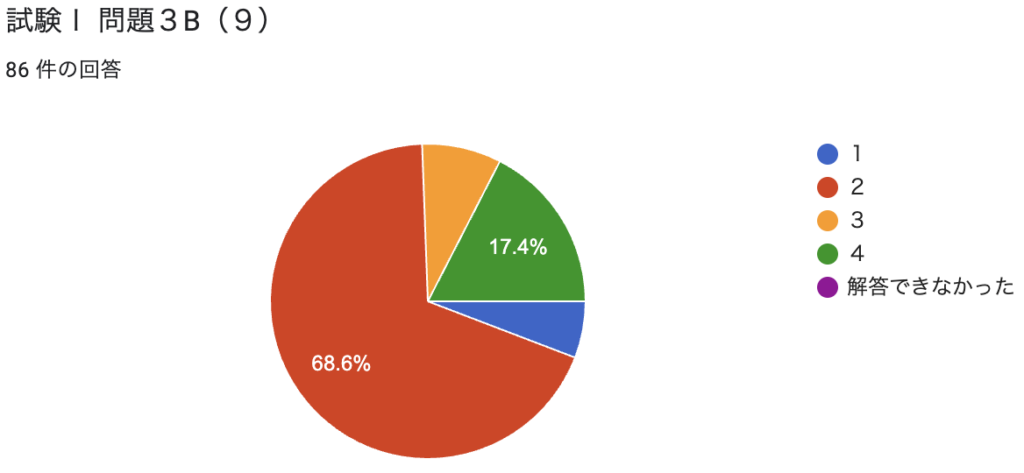

(9)ナ形容詞と名詞の形態的な相違点

1 名詞:雨じゃない ナ形容詞:便利じゃない

2 雨の日 便利な日

3 雨である 便利である

4 雨で 便利で

答えは2

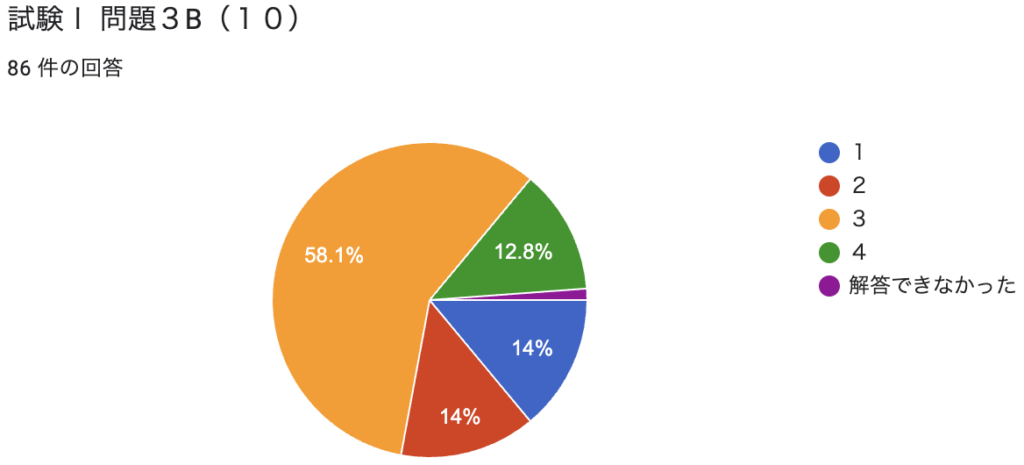

(10)丁寧形の肯定文における過去形の位置

動詞:食べます→食べました 丁寧+過去

イ形容詞:大きいです→大きかったです 過去+丁寧

ナ形容詞:便利です→便利でした 丁寧+過去

動詞とナ形容詞は「丁寧+過去」、イ形容詞は「過去+丁寧」

答えは3

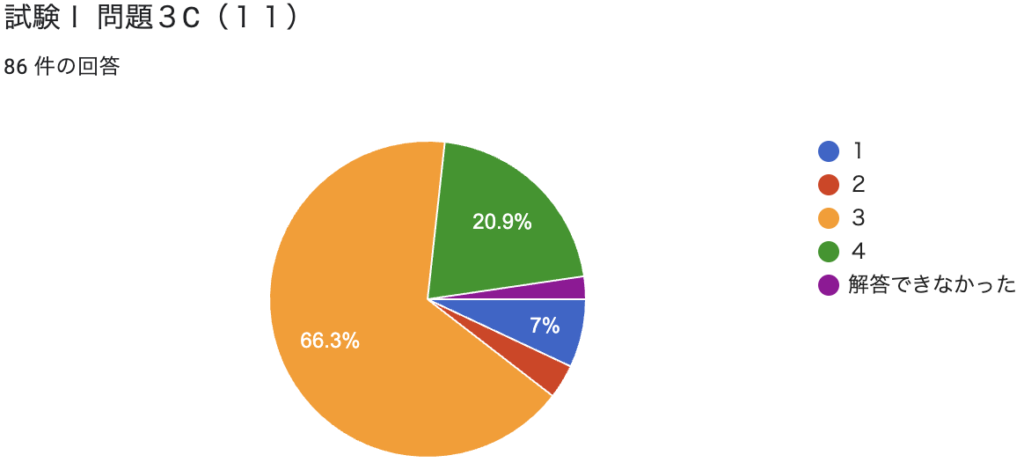

問題3C【名詞修飾】

(11)

答えは3

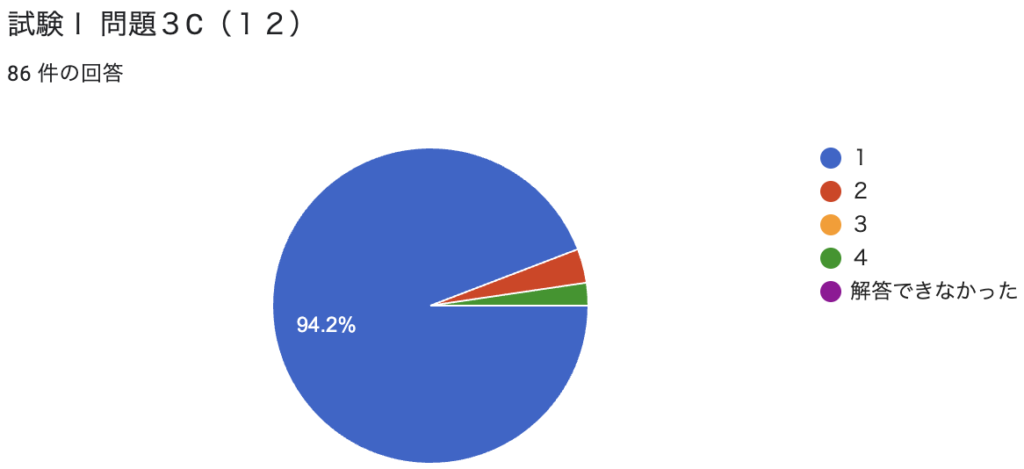

(12)

答えは1

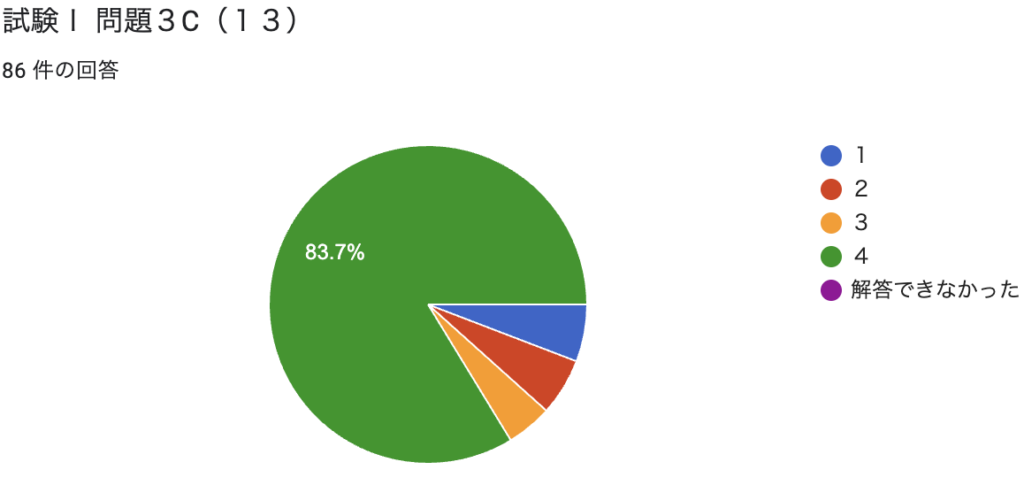

(13)

答えは4

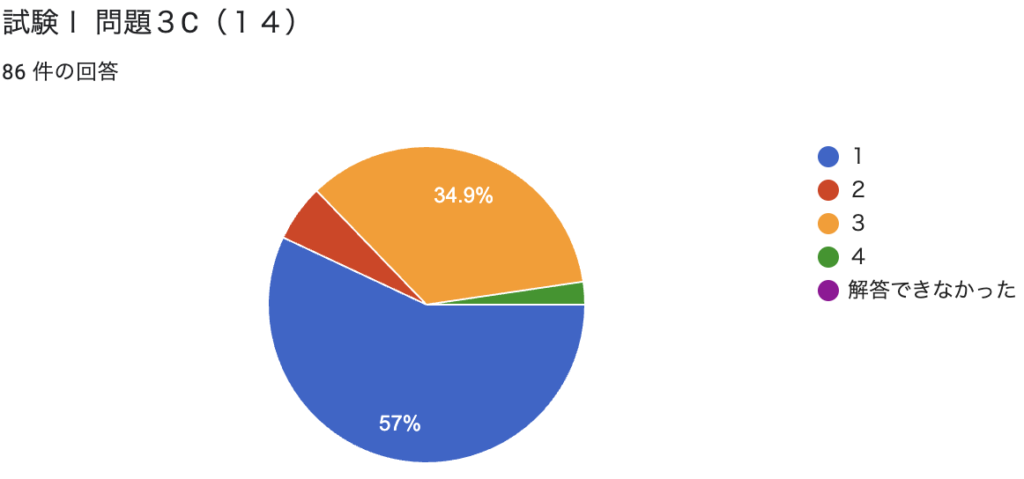

(14)

答えは1

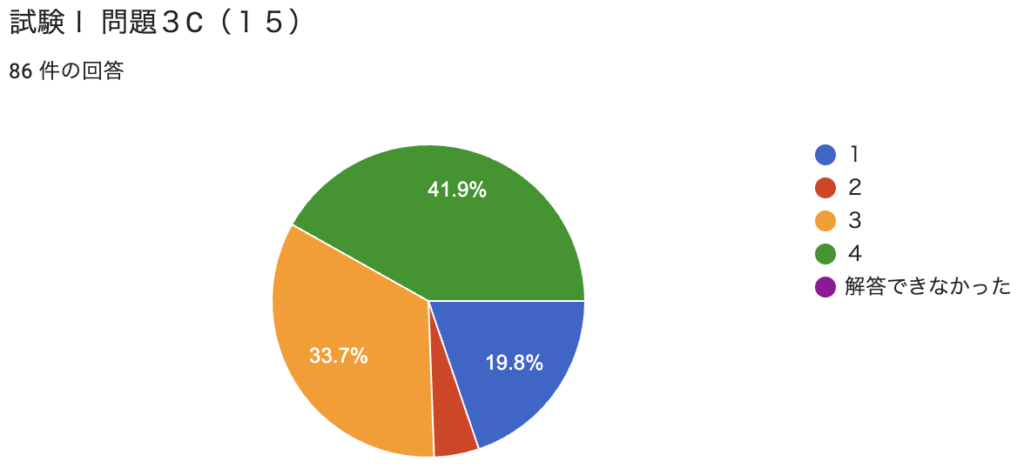

(15)

答えは4

問題3D【受身】

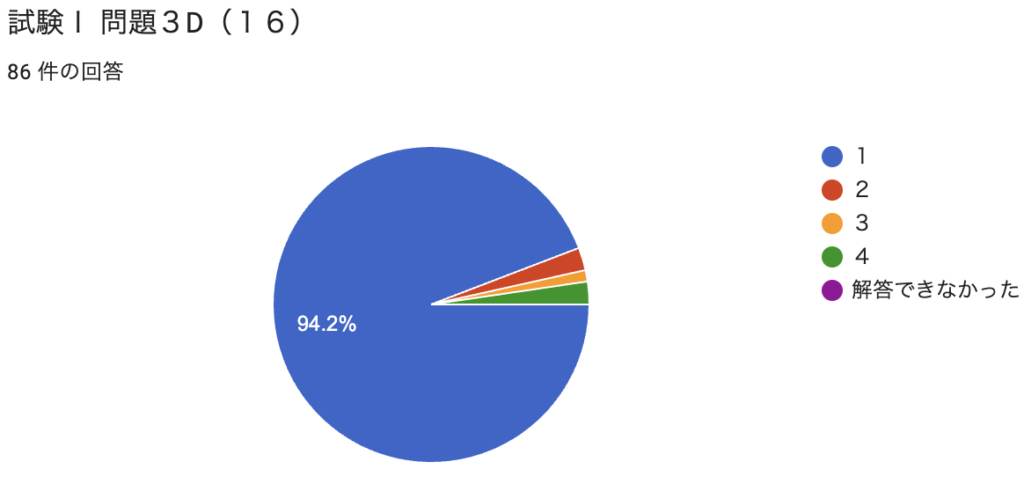

(16)

答えは1

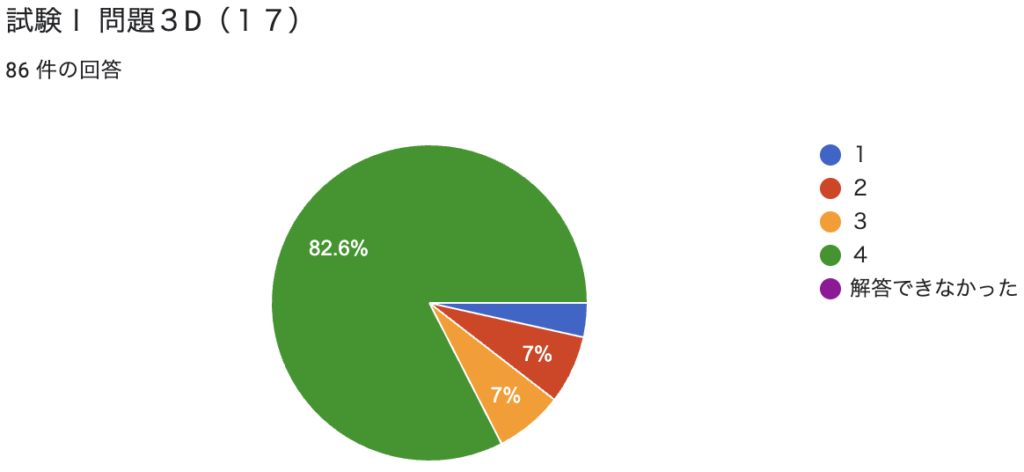

(17)

答えは4

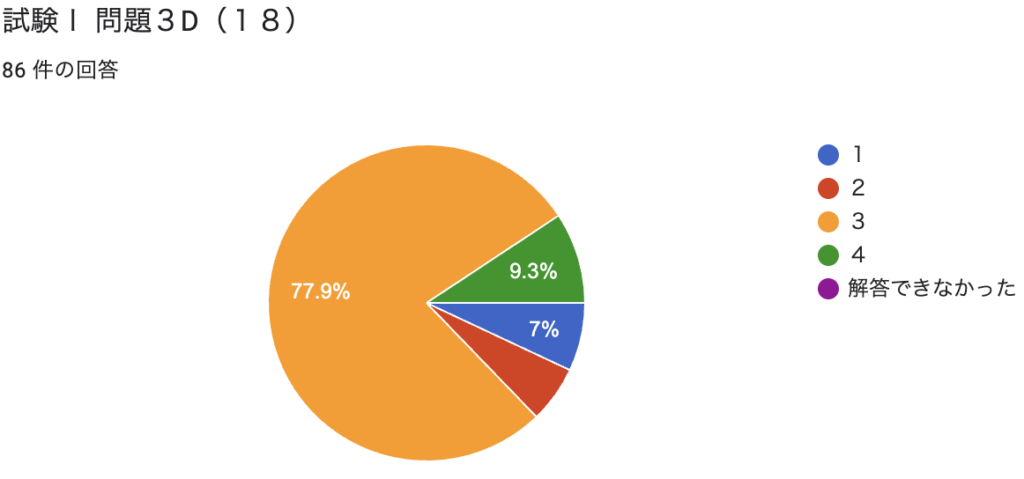

(18)

答えは3

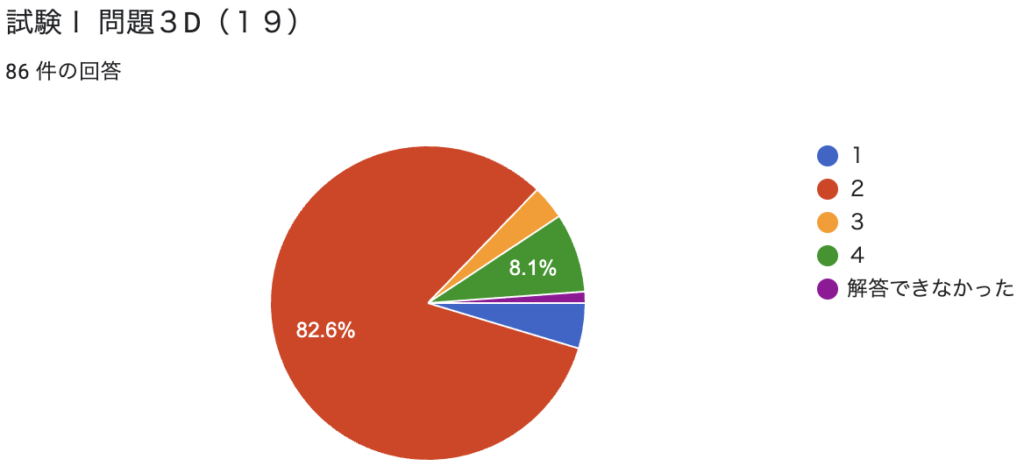

(19)

答えは2

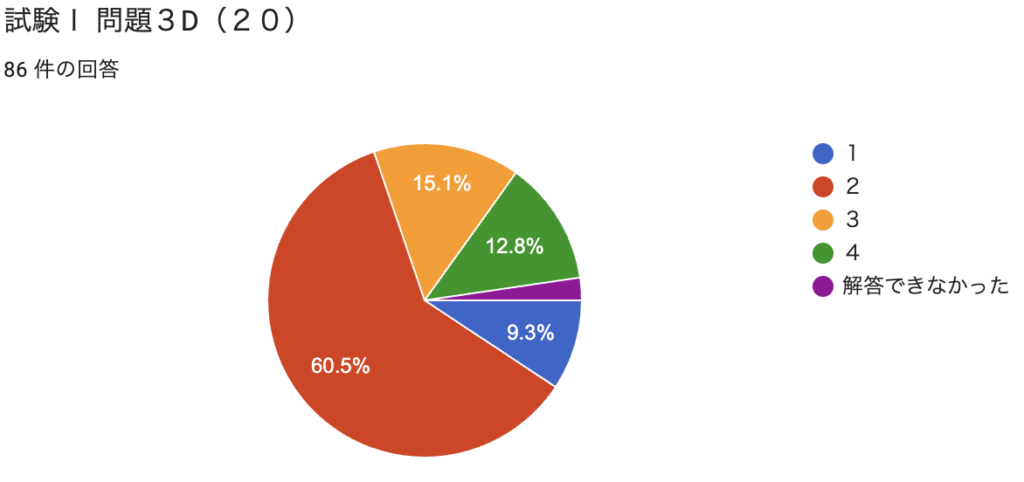

(20)

答えは2

問題4

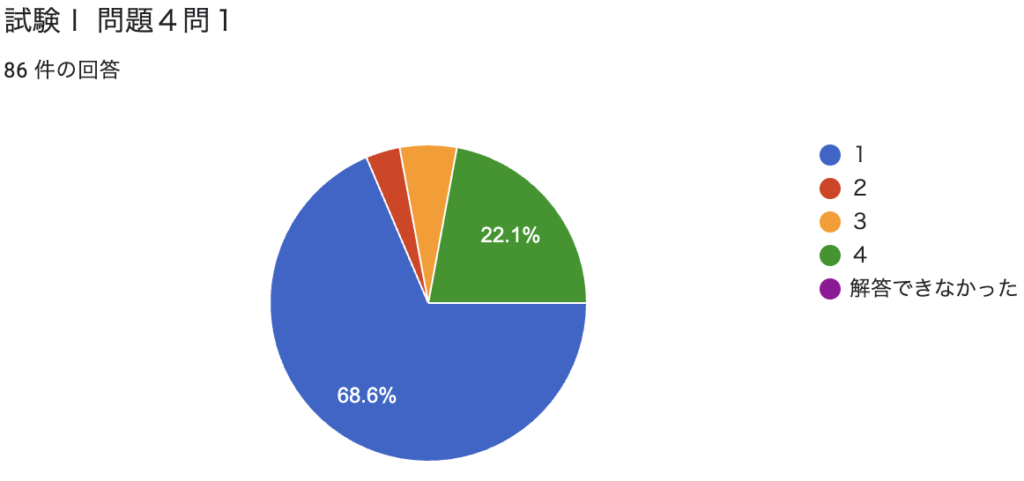

問1

答えは1

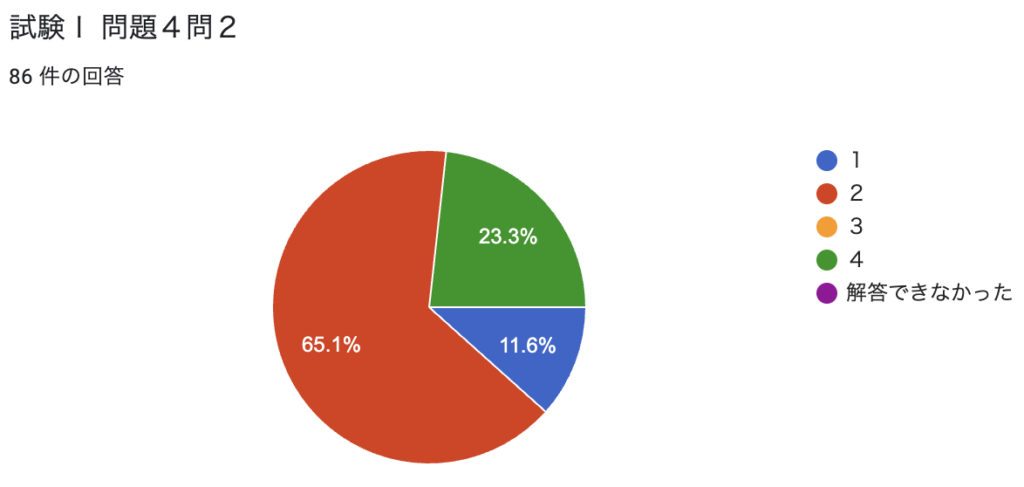

問2

答えは2

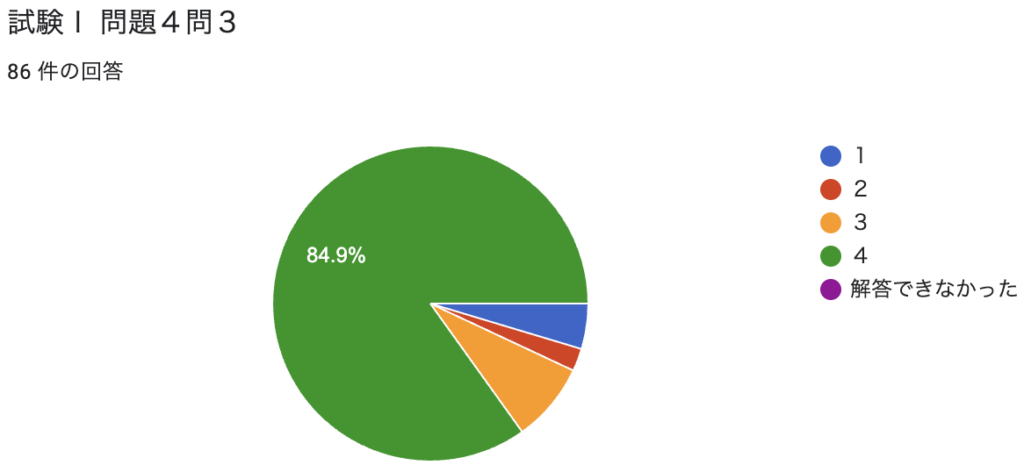

問3

答えは4

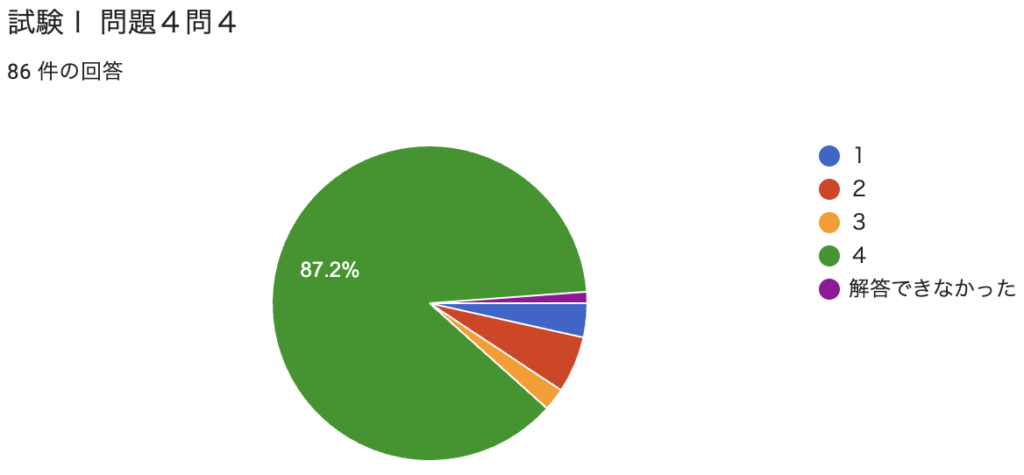

問4

答えは4

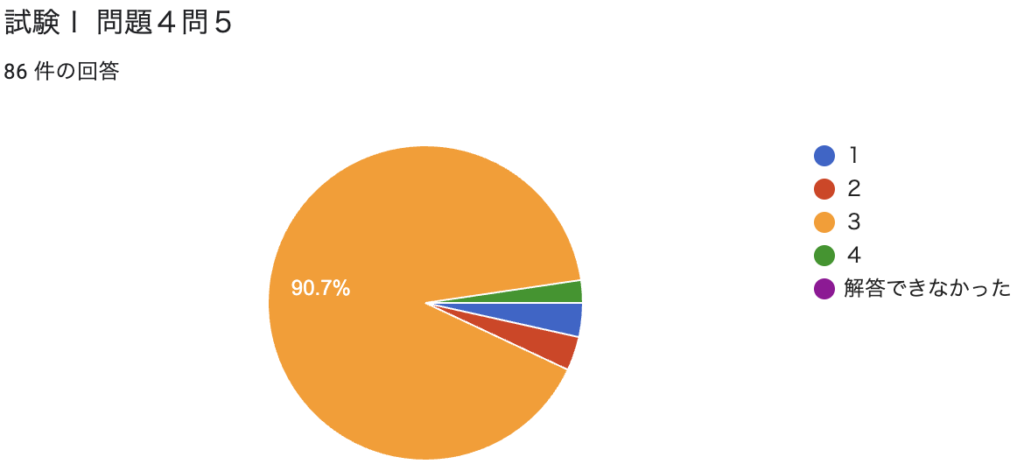

問5

答えは3

問題5

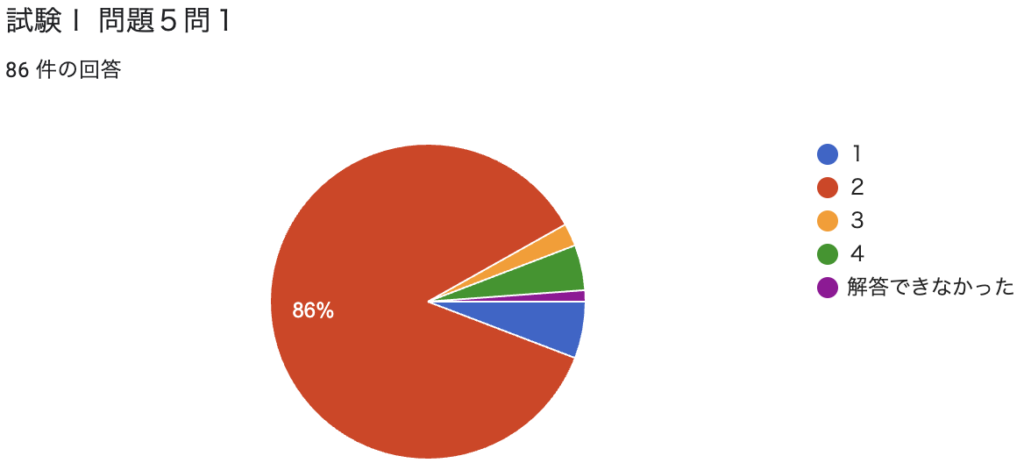

問1

答えは2

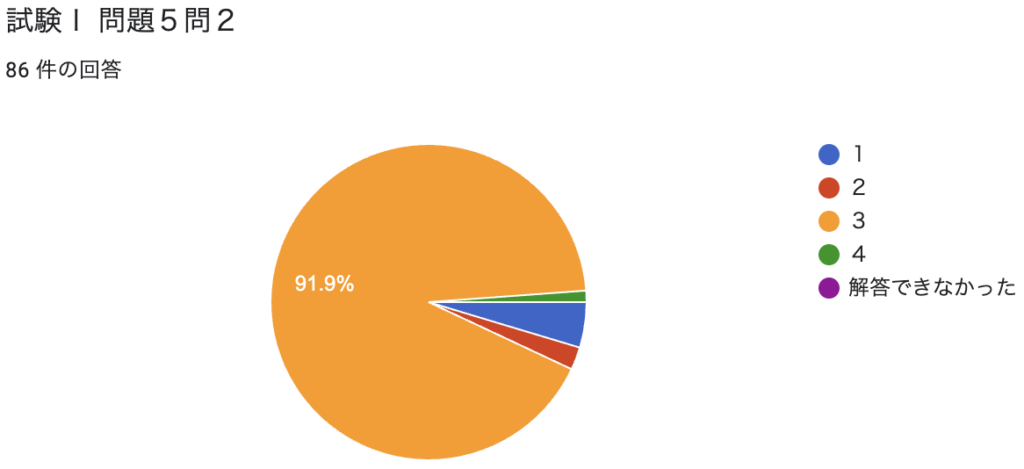

問2

答えは3

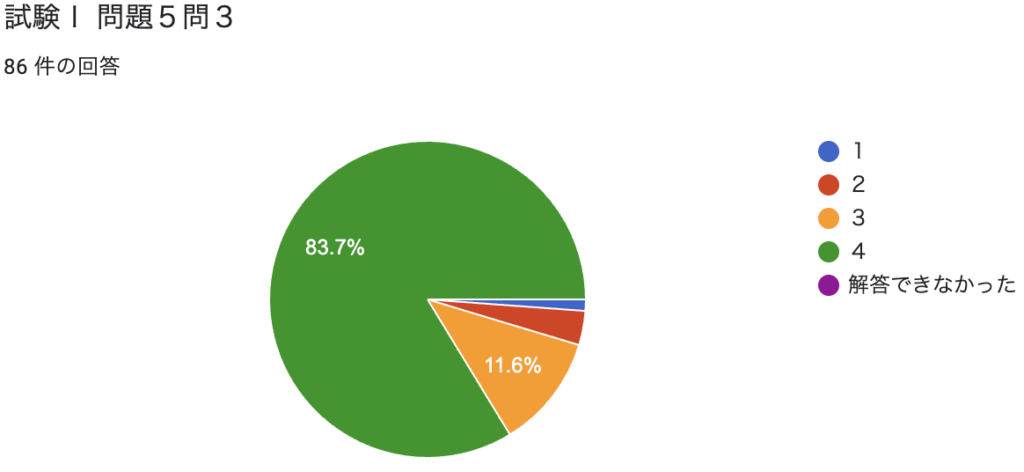

問3

答えは4

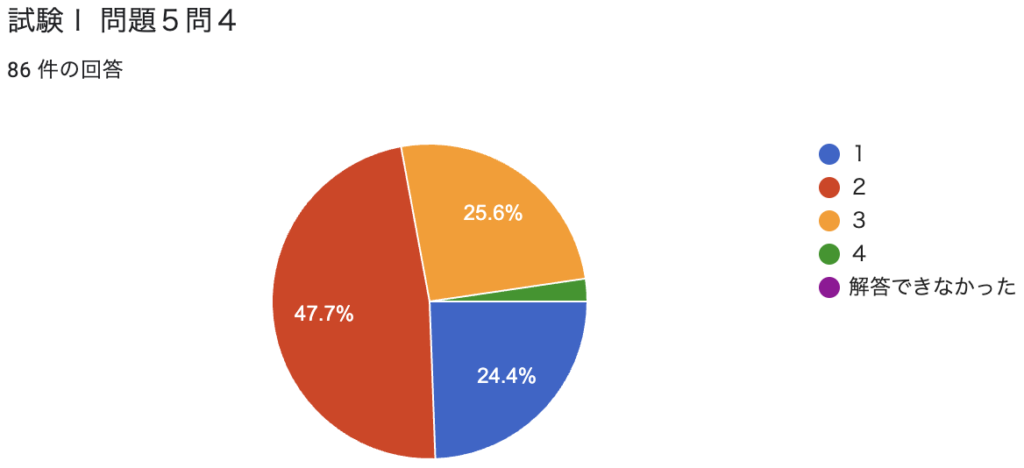

問4

答えは2

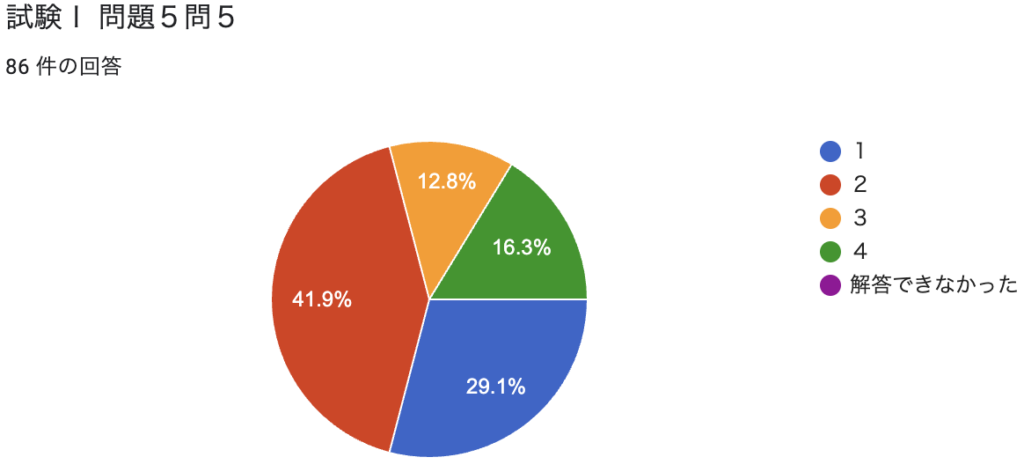

問5

答えは1

問題6

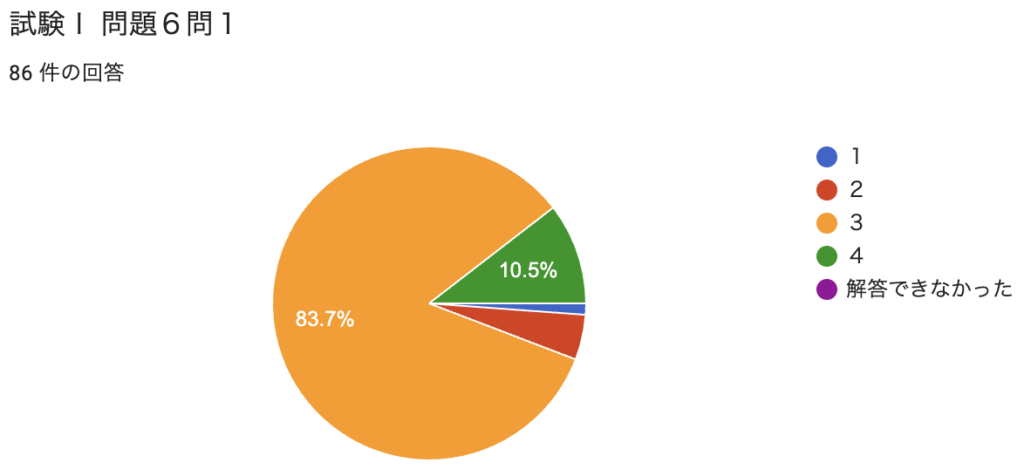

問1

答えは3

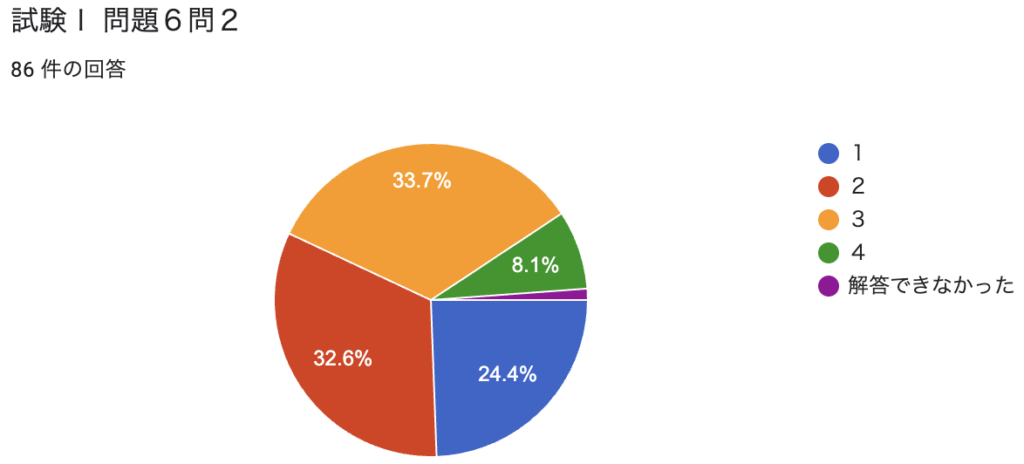

問2

答えは3

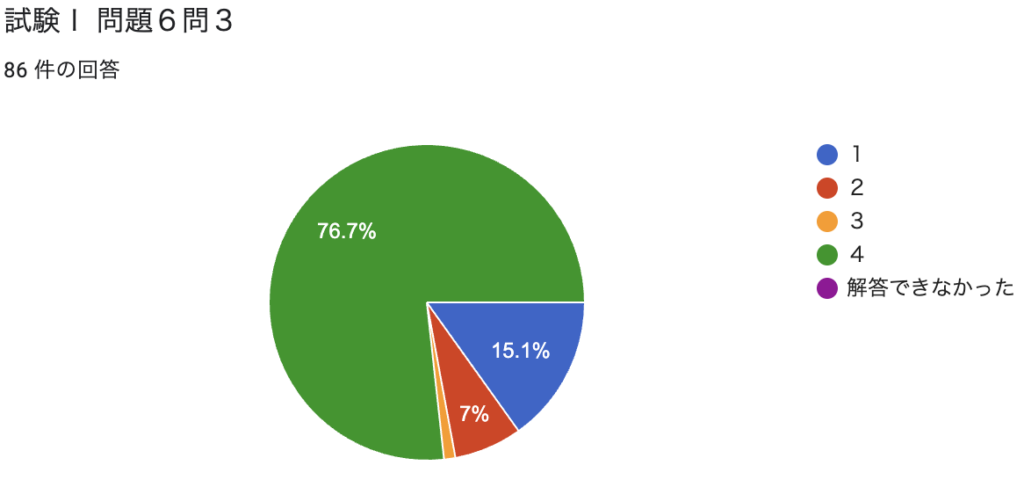

問3

答えは4

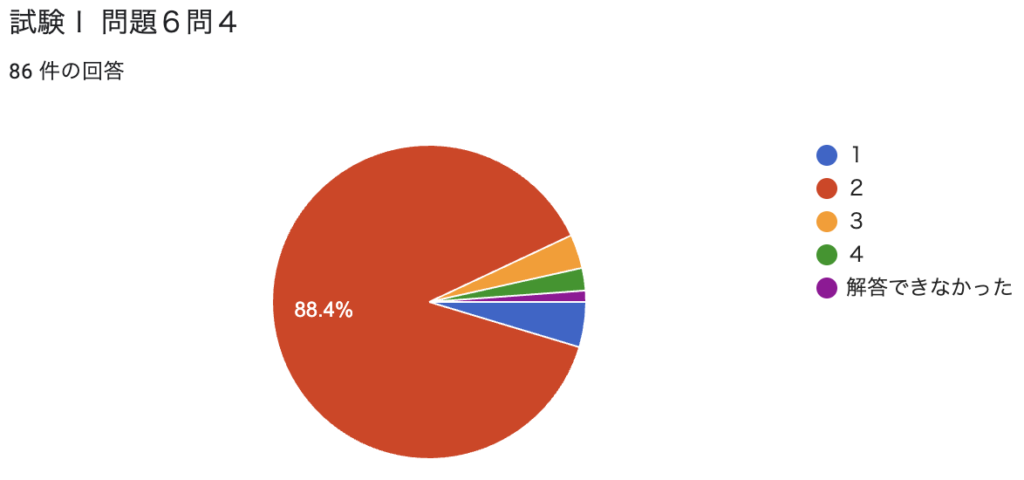

問4

答えは2

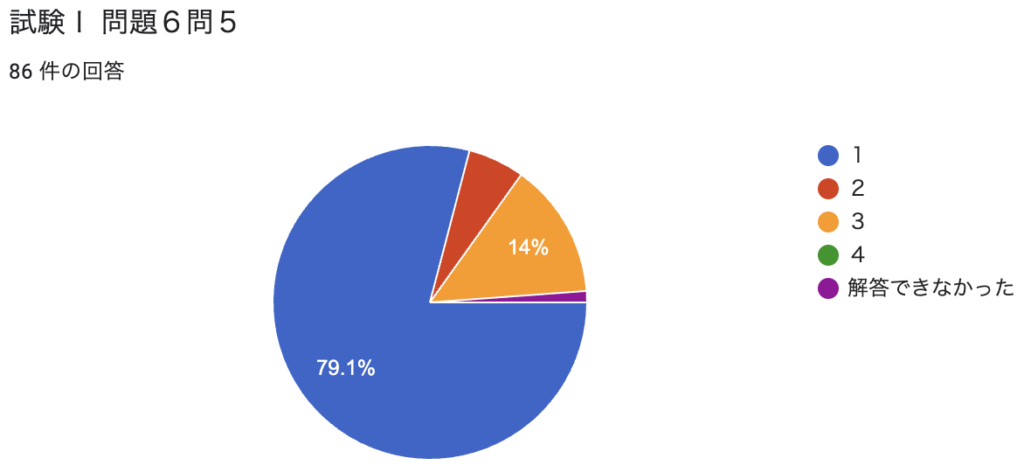

問5

答えは1

問題7

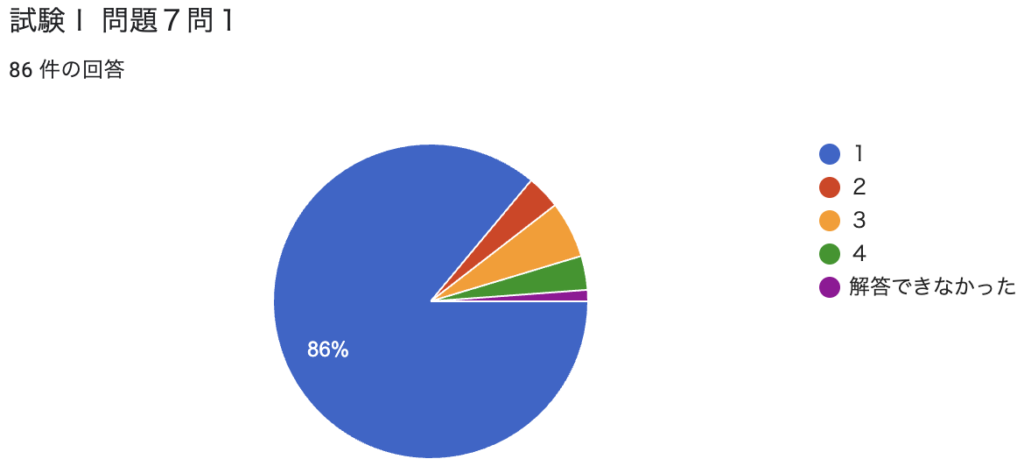

問1

答えは1

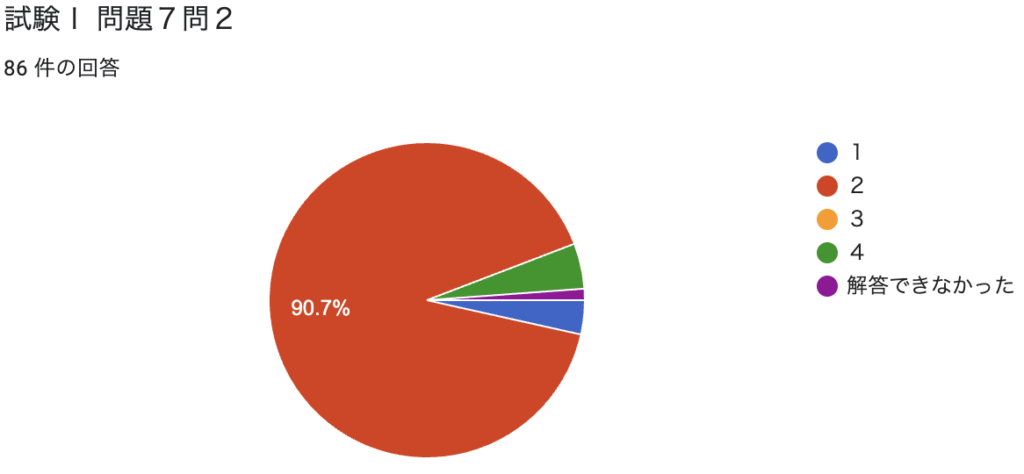

問2

答えは2

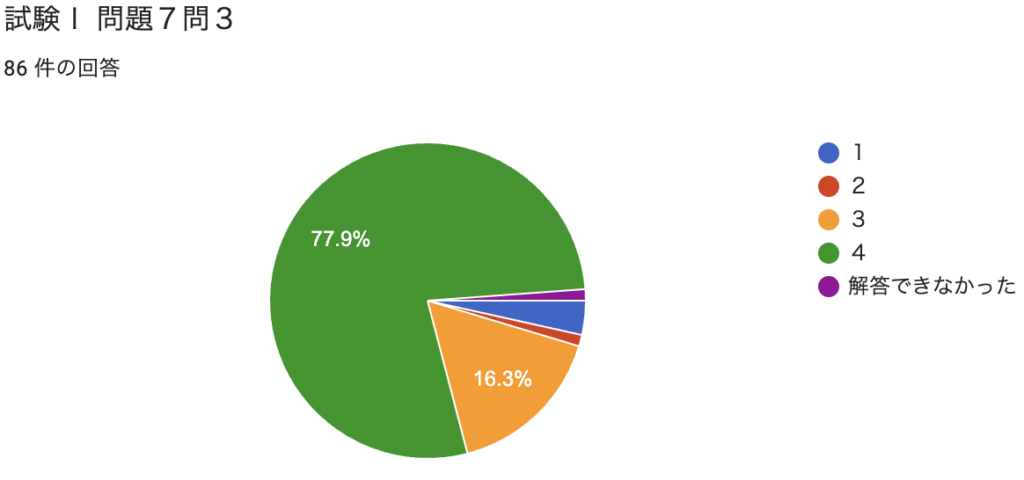

問3

答えは4

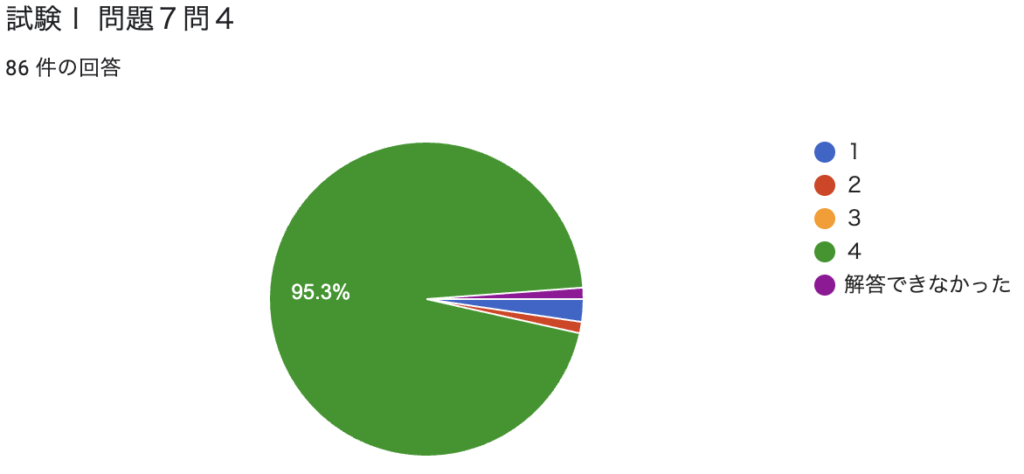

問4

答えは4

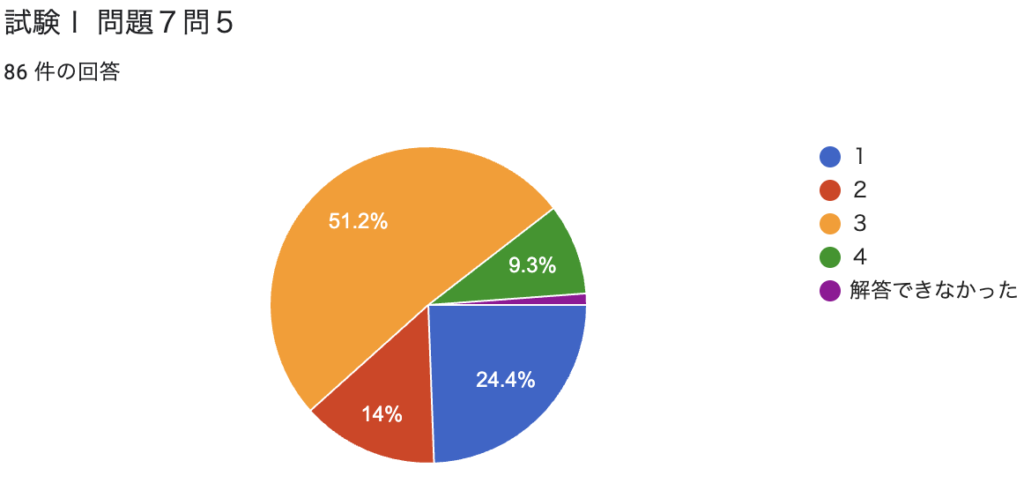

問5

答えは3

問題8

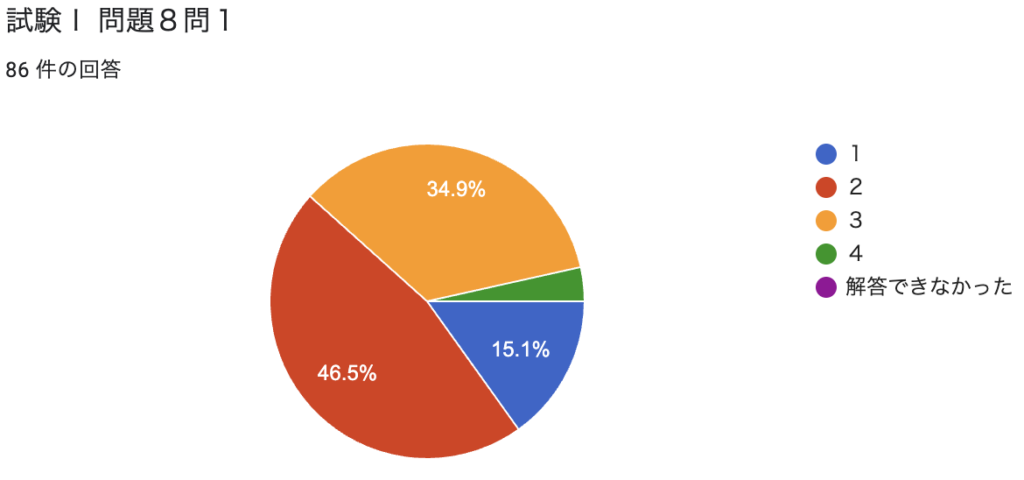

問1

答えは2

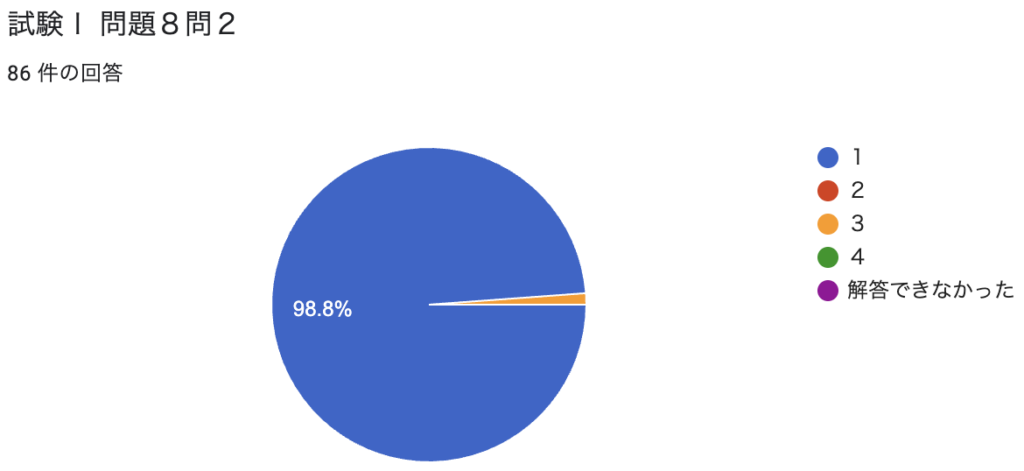

問2

答えは1

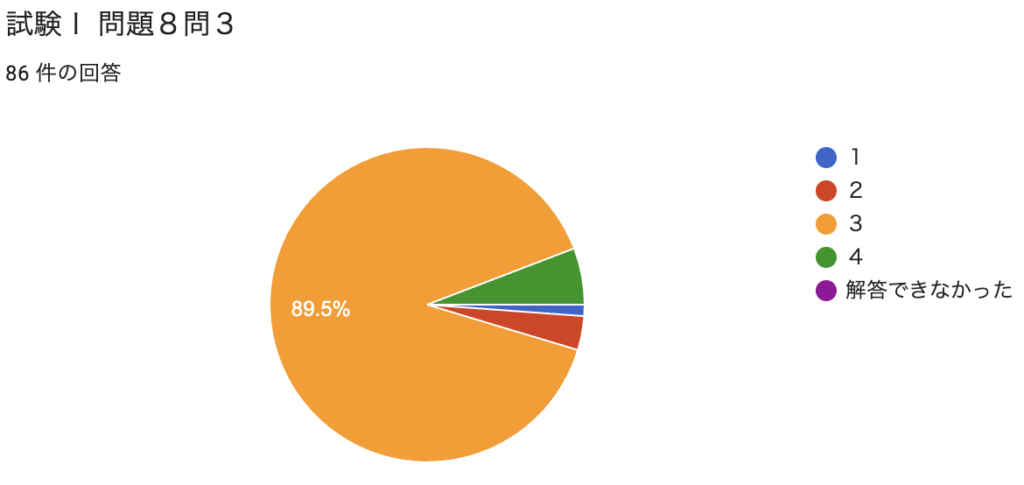

問3

答えは3

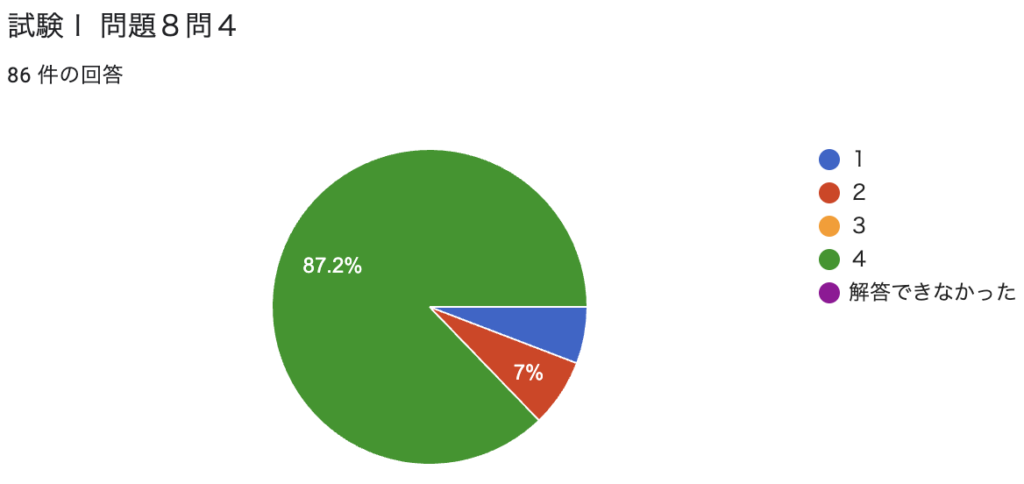

問4

答えは4

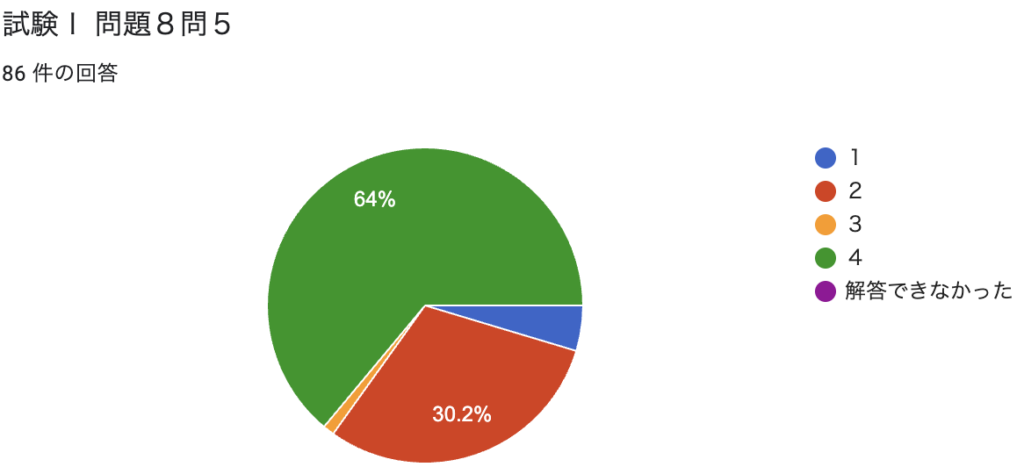

問5

答えは4

問題9

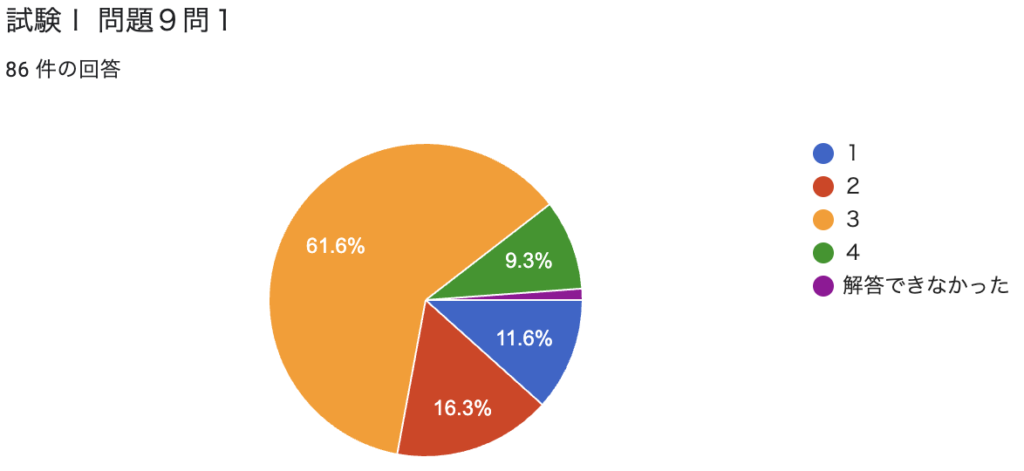

問1

答えは3

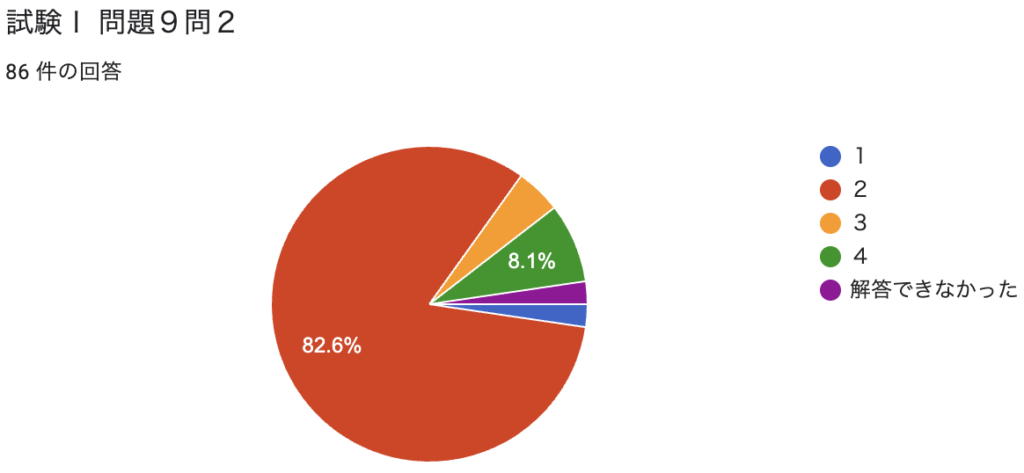

問2

答えは2

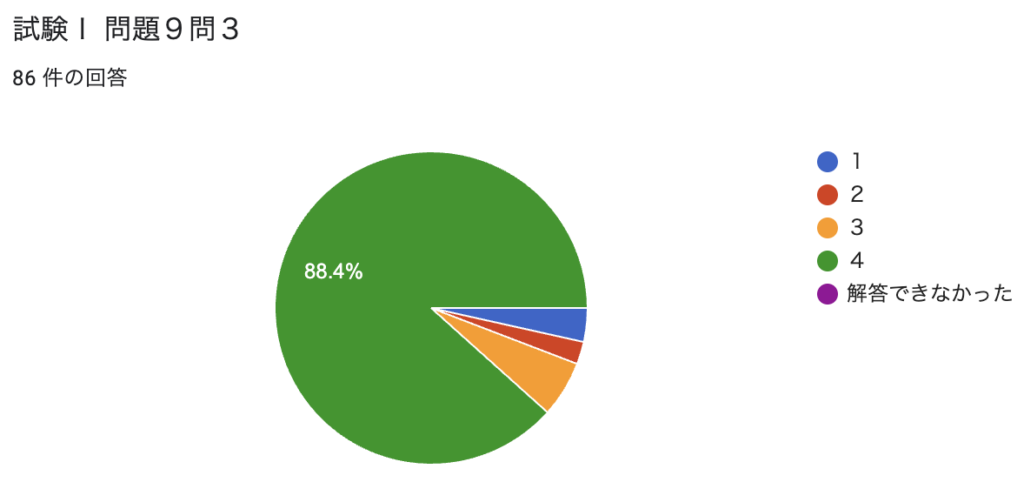

問3

答えは4

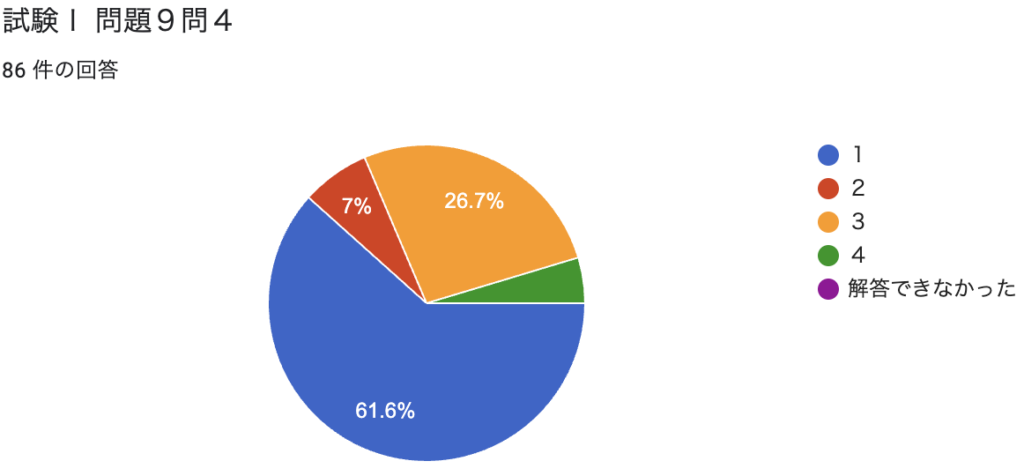

問4

答えは1

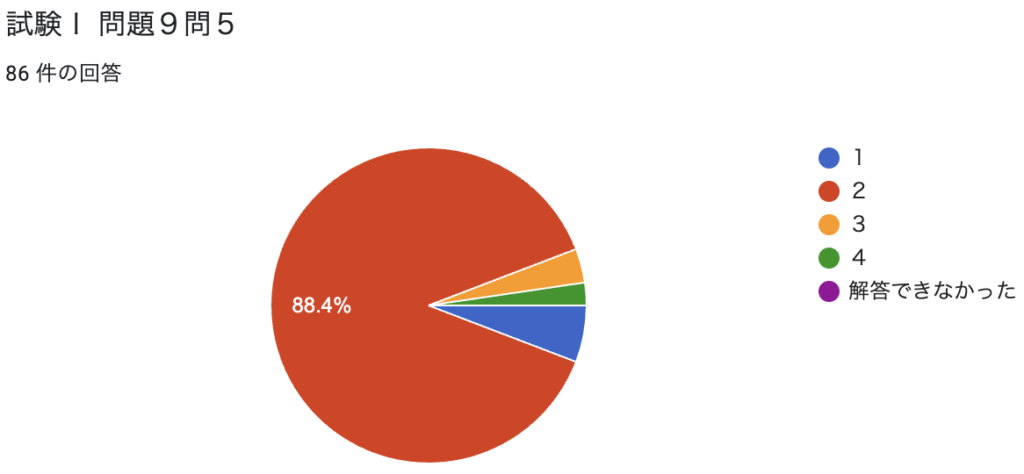

問5

答えは2

問題10

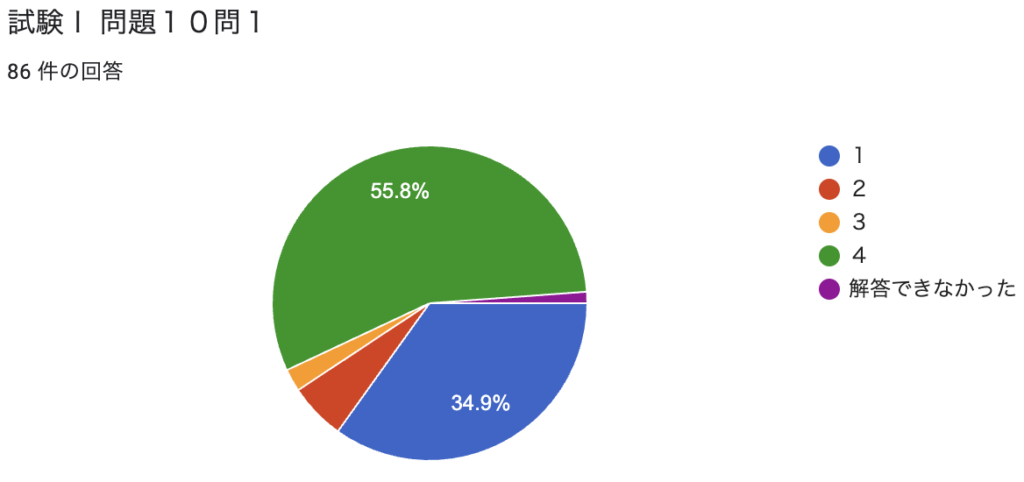

問1

答えは4

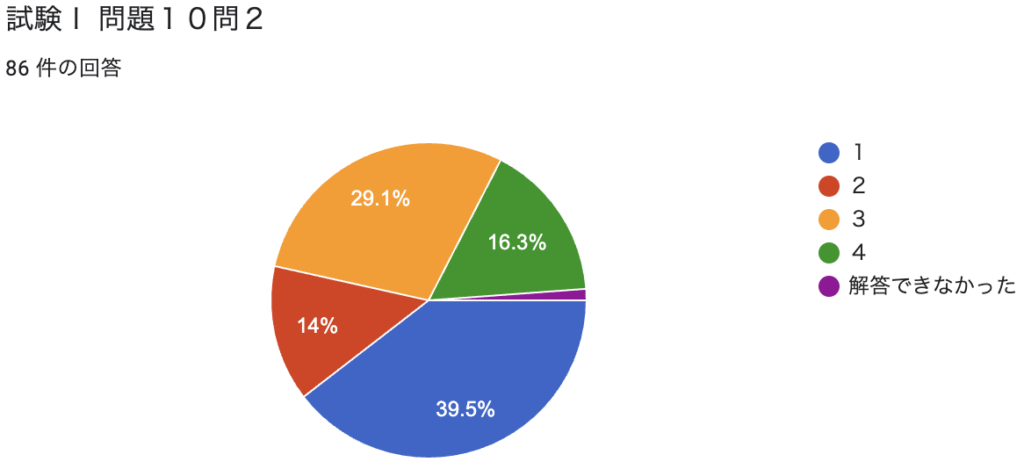

問2

答えは1

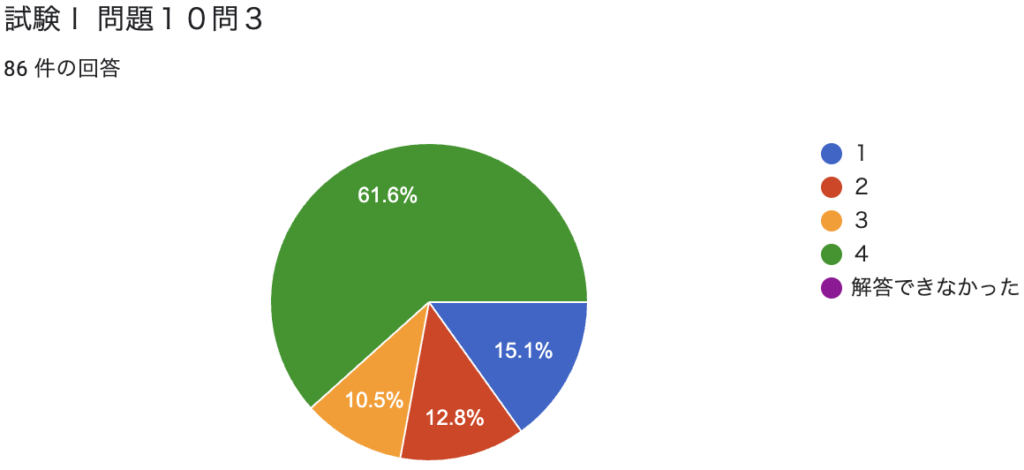

問3

答えは4

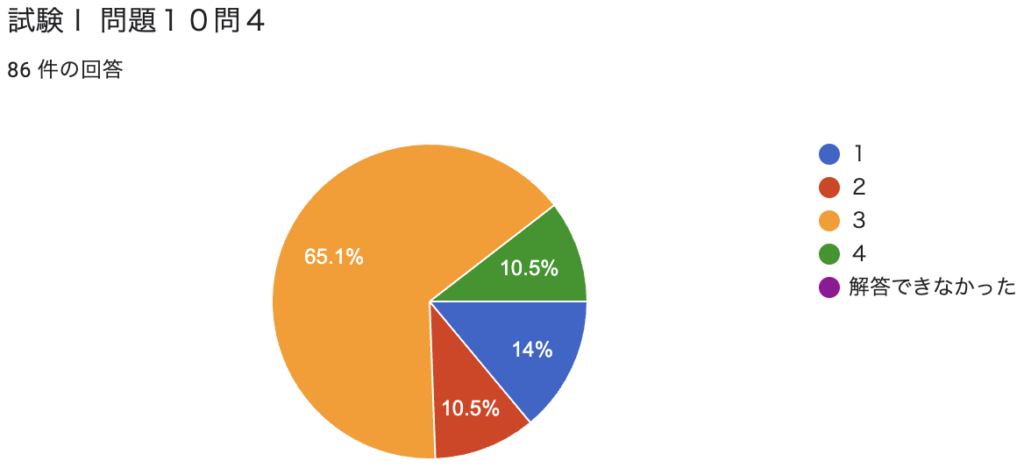

問4

答えは3

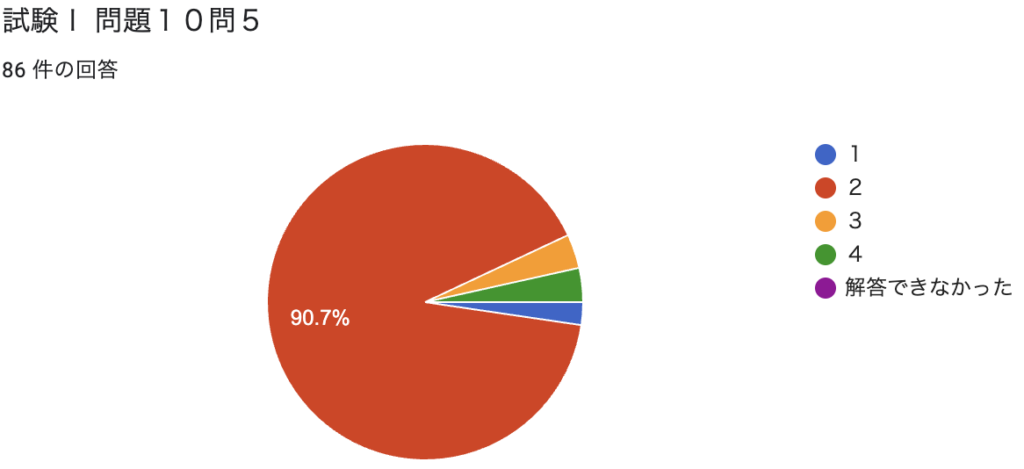

問5

答えは2

問題11

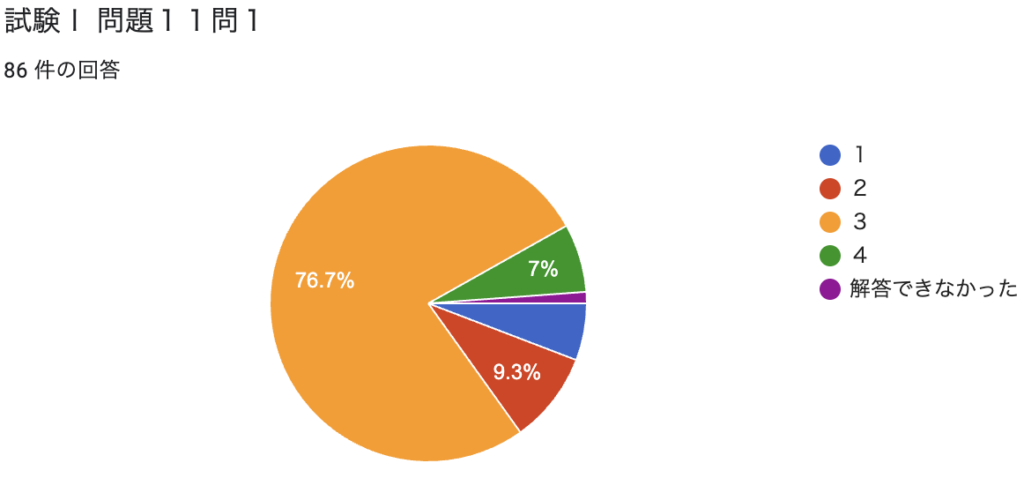

問1

答えは3

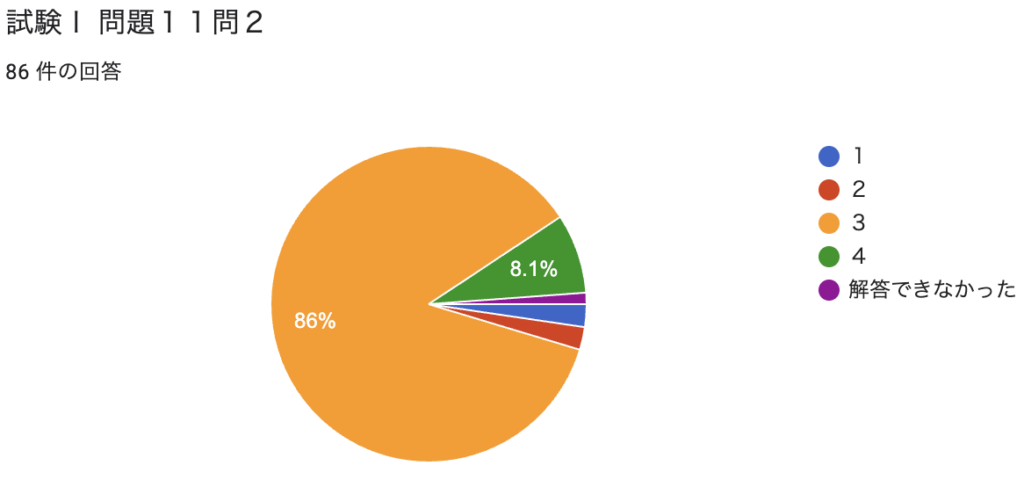

問2

答えは3

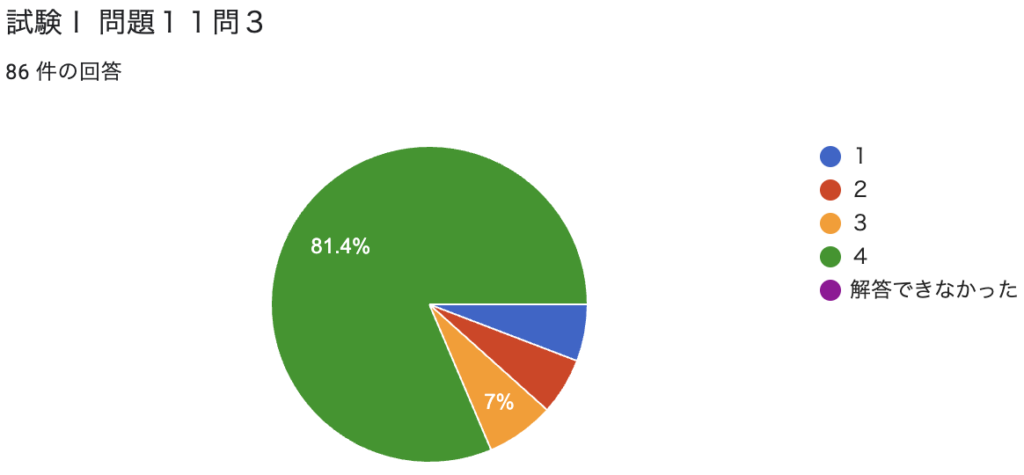

問3

答えは4

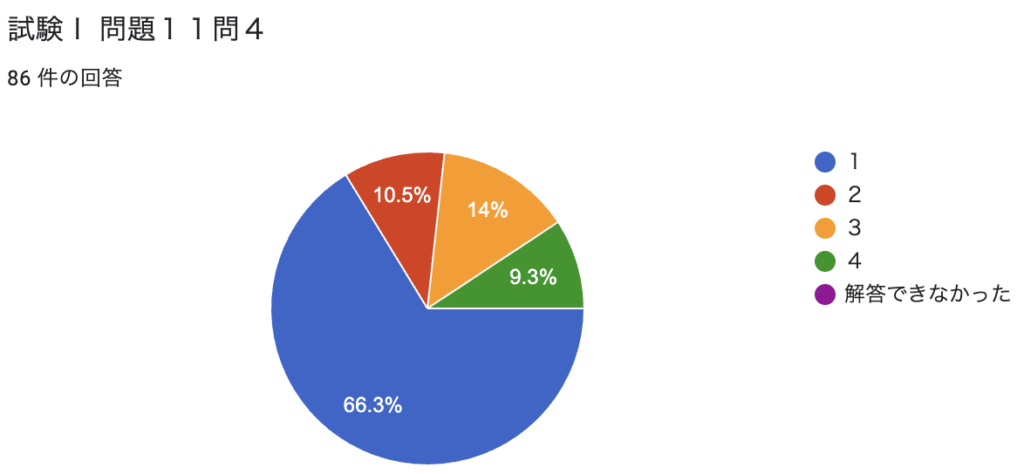

問4

答えは1

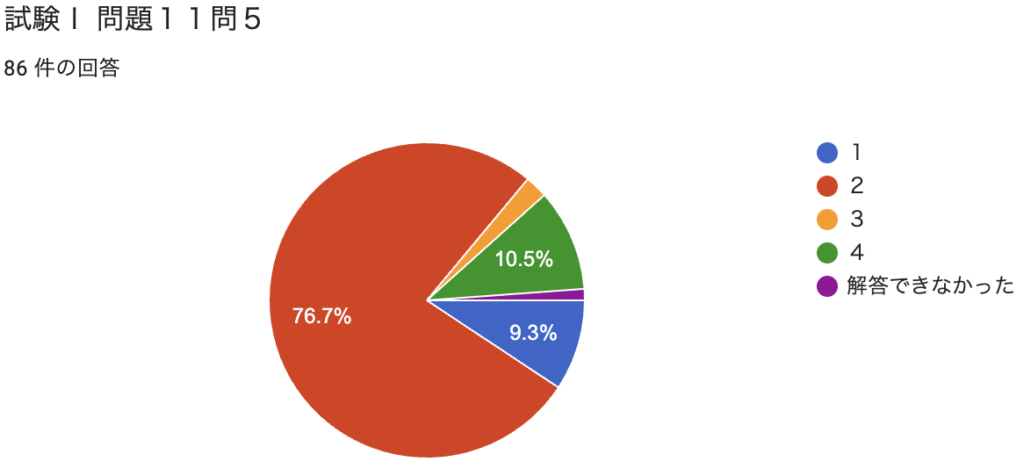

問5

答えは2

問題12

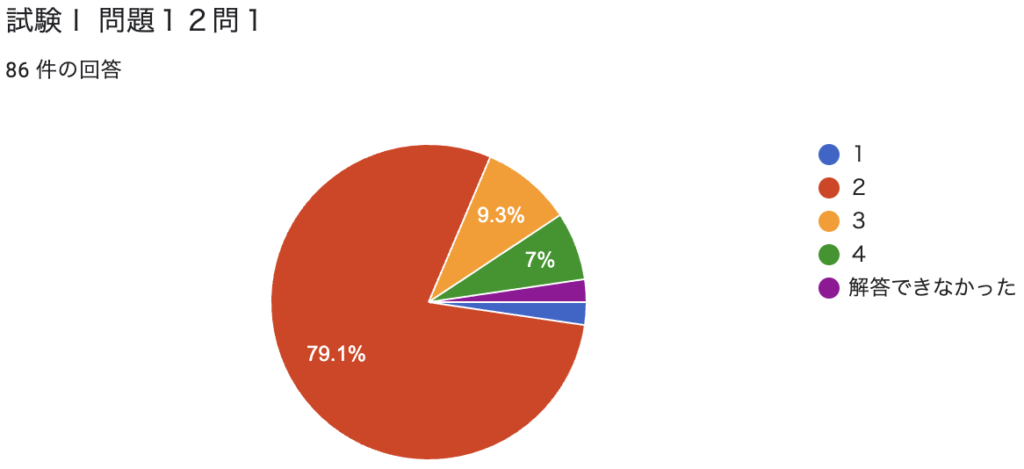

問1

答えは2

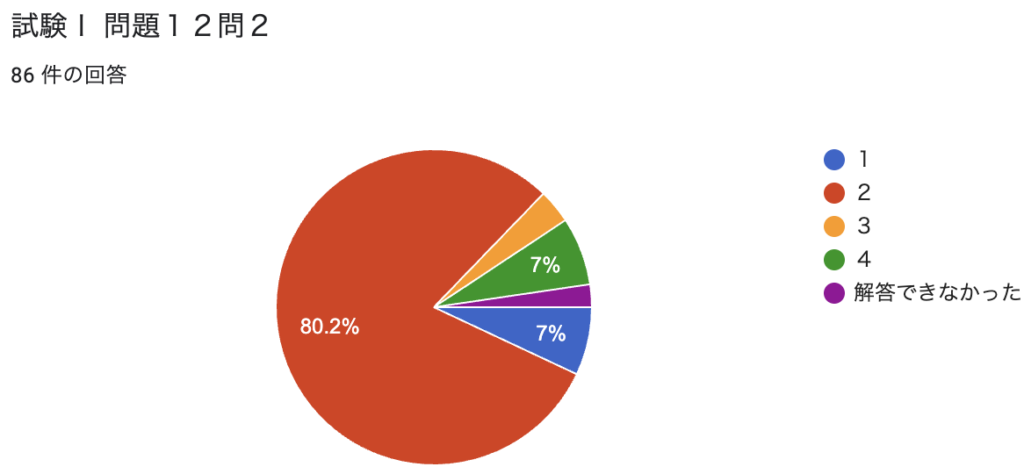

問2

答えは2

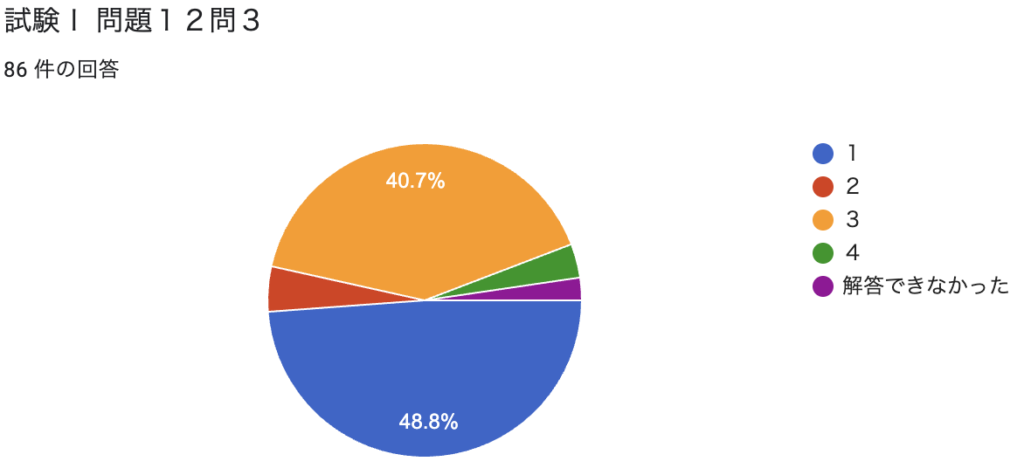

問3

答えは1

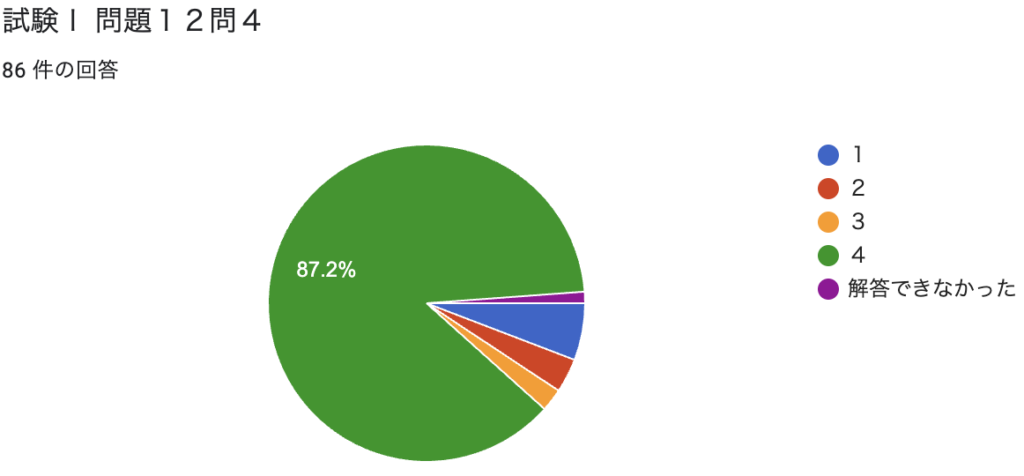

問4

答えは4

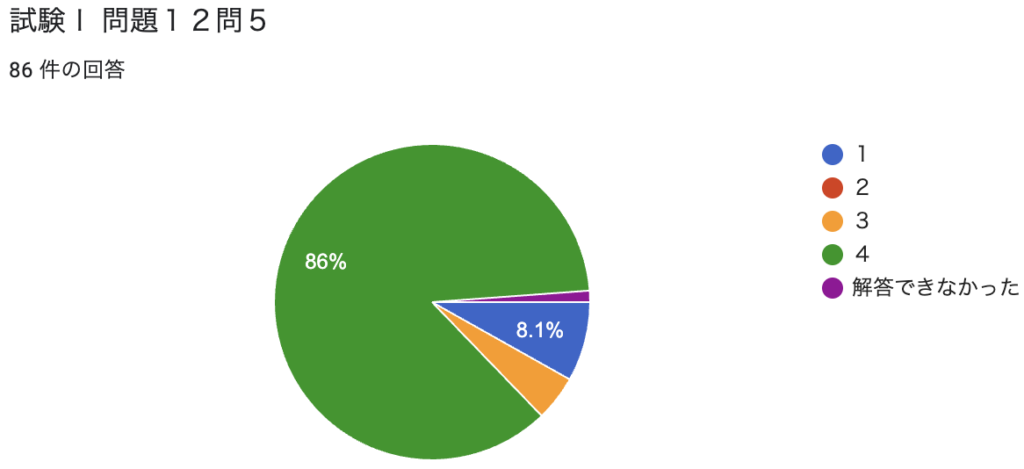

問5

答えは2

問題13

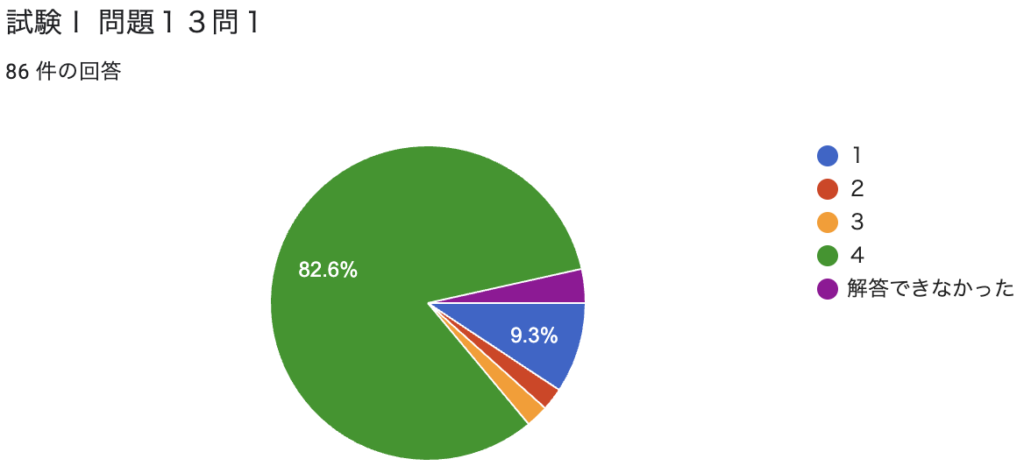

問1

答えは4

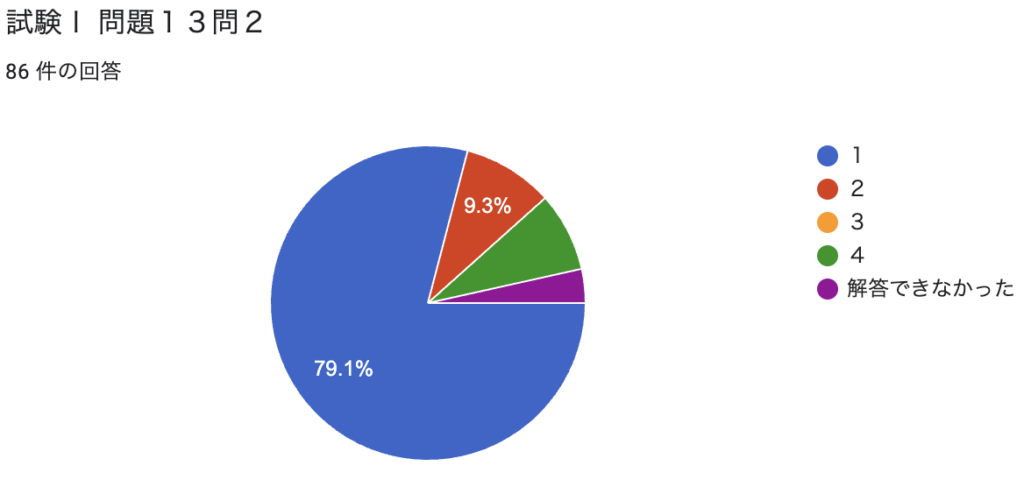

問2

答えは1

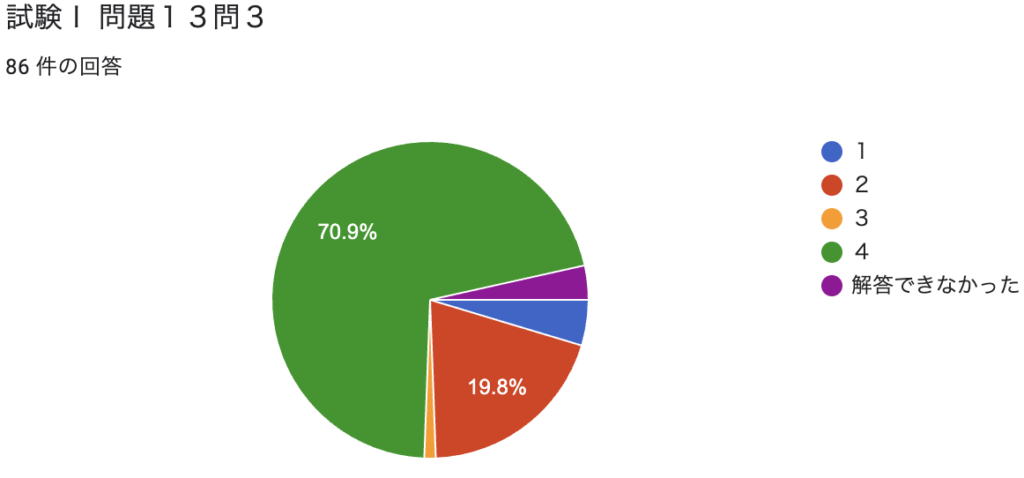

問3

答えは4

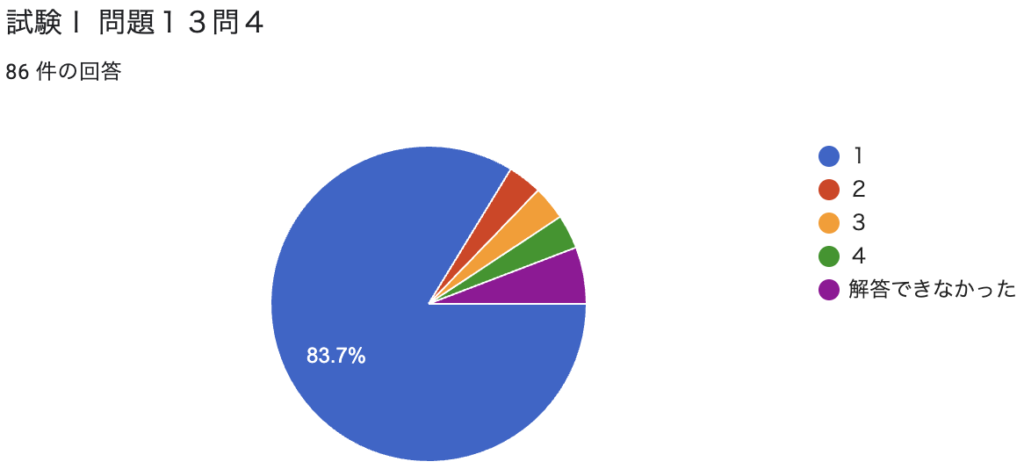

問4

答えは1

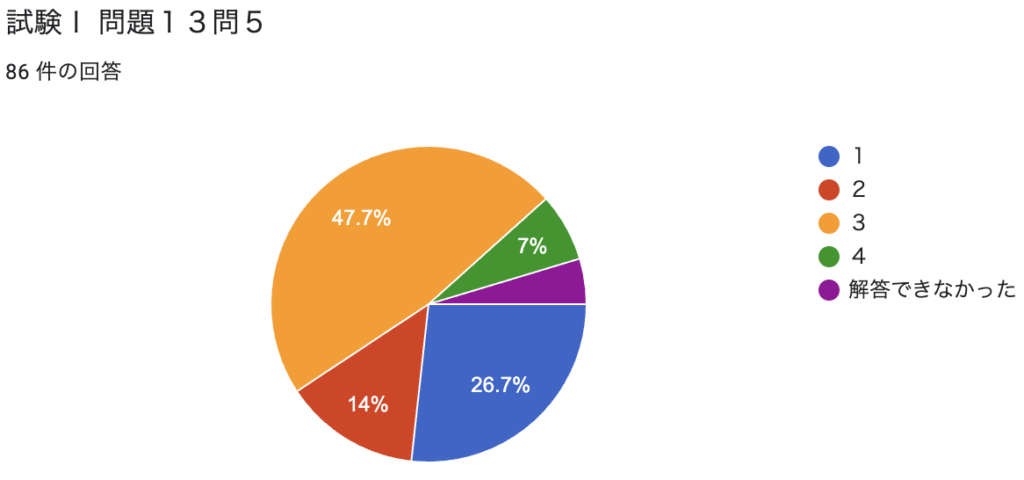

問5

答えは3

問題14

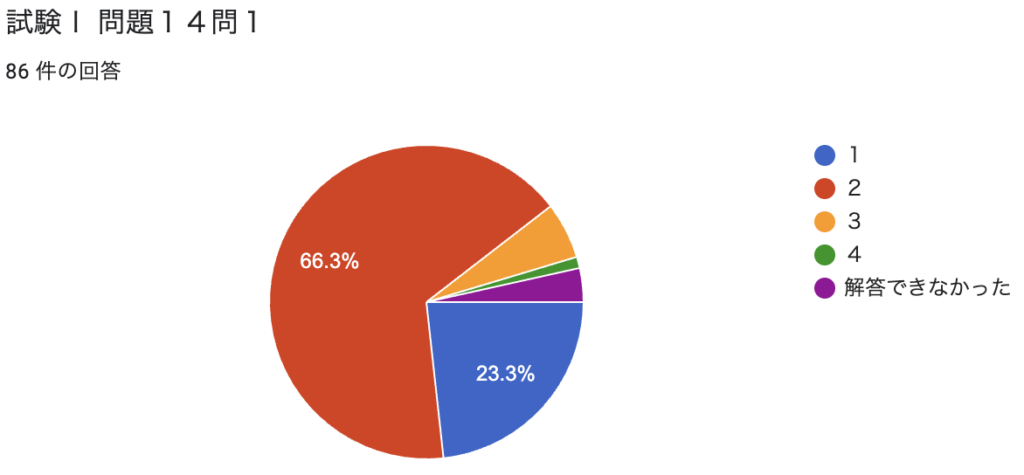

問1

答えは2

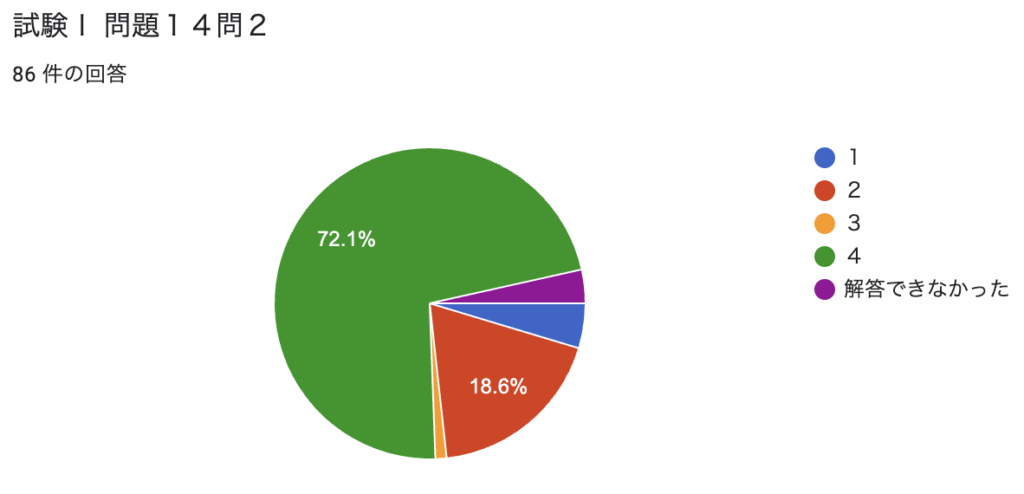

問2

答えは4

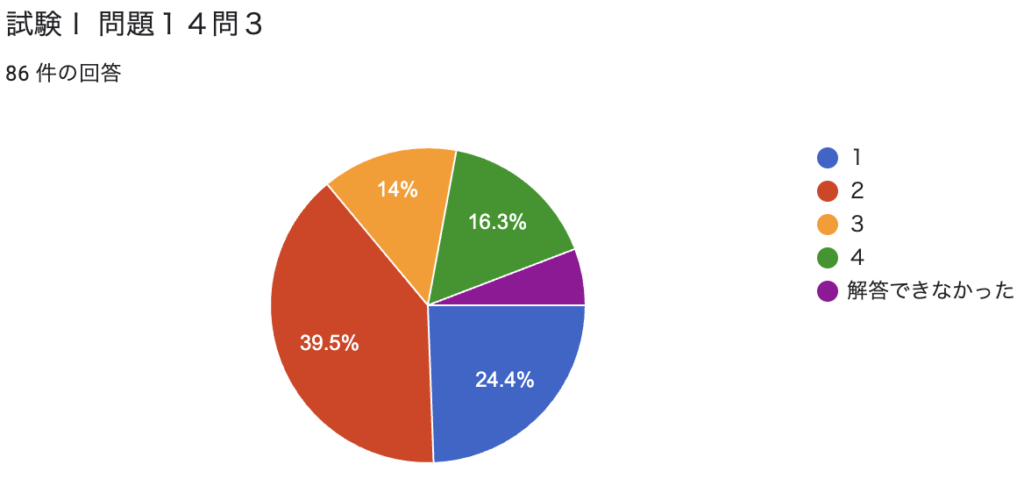

問3

答えは2

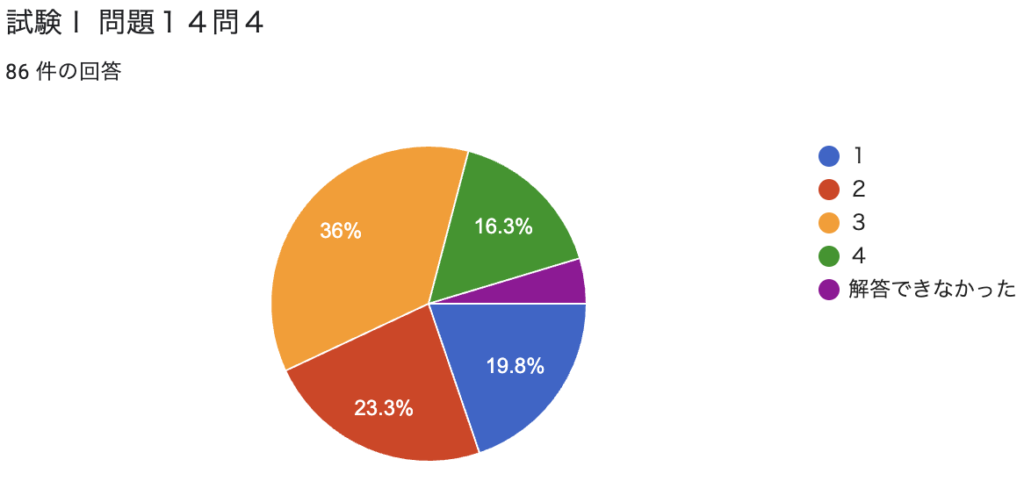

問4

答えは1

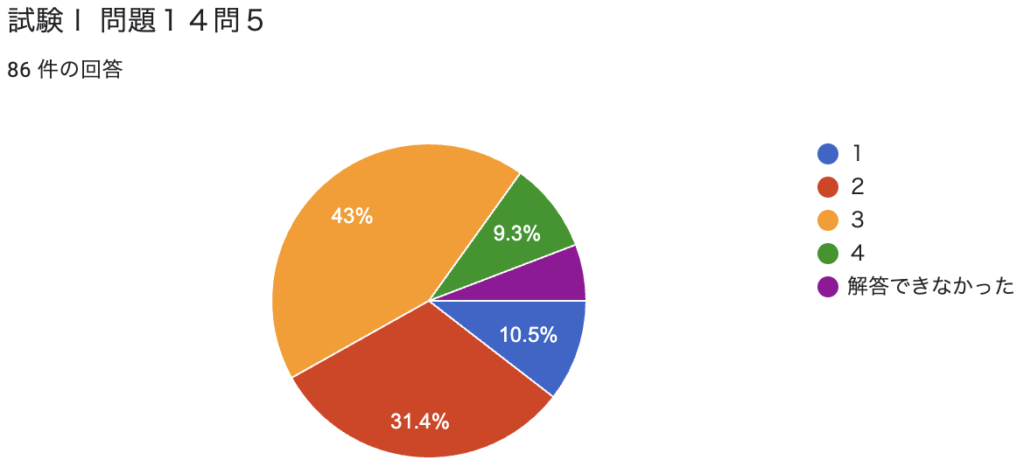

問5

答えは3

問題15

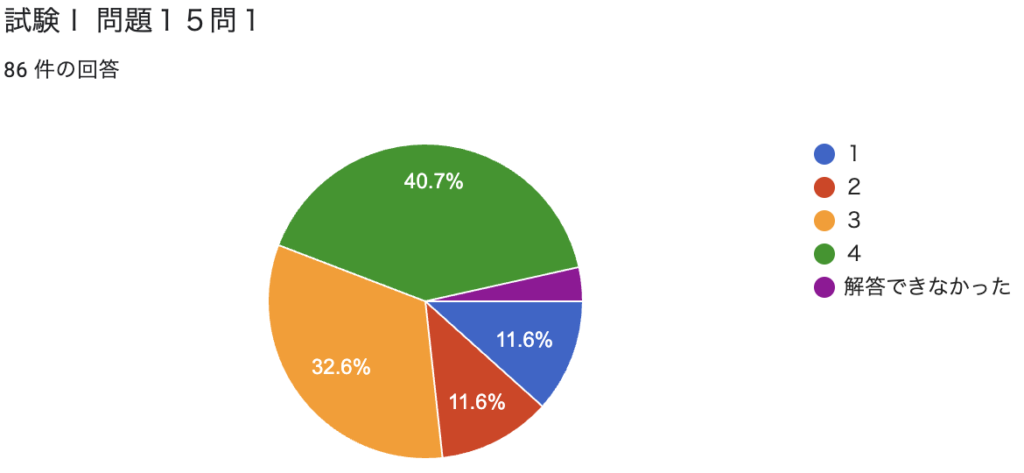

問1

答えは4

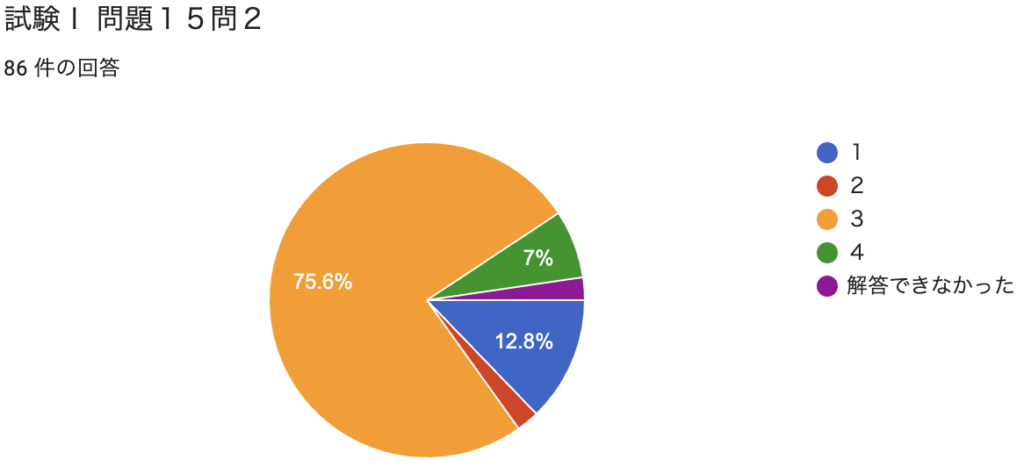

問2

答えは3

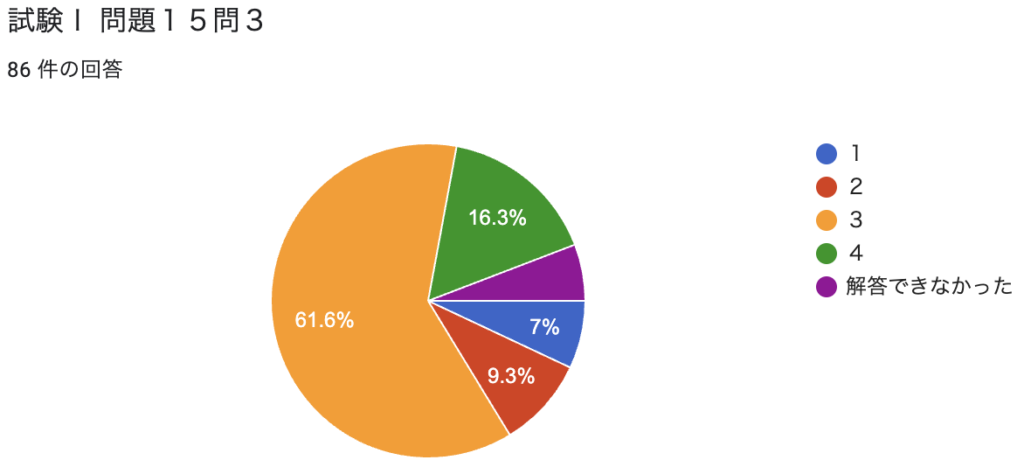

問3

答えは3

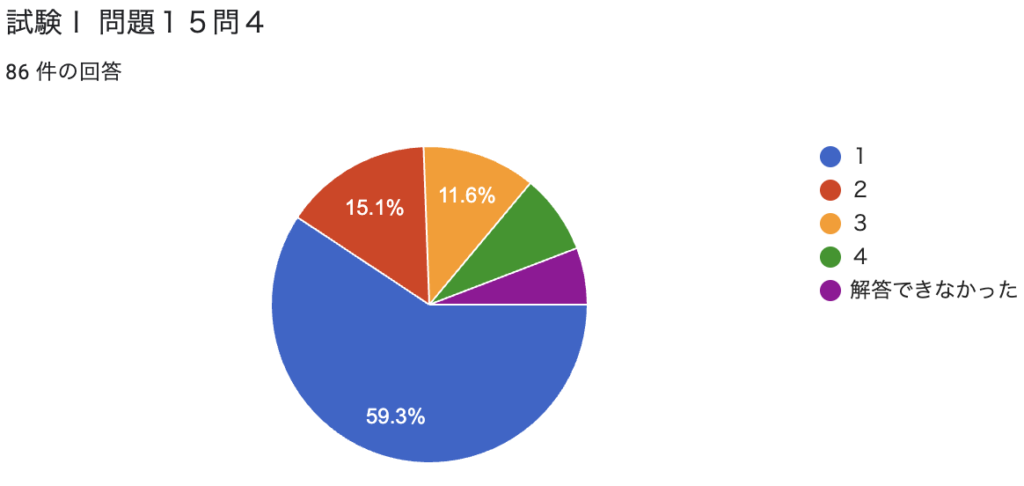

問4

答えは1

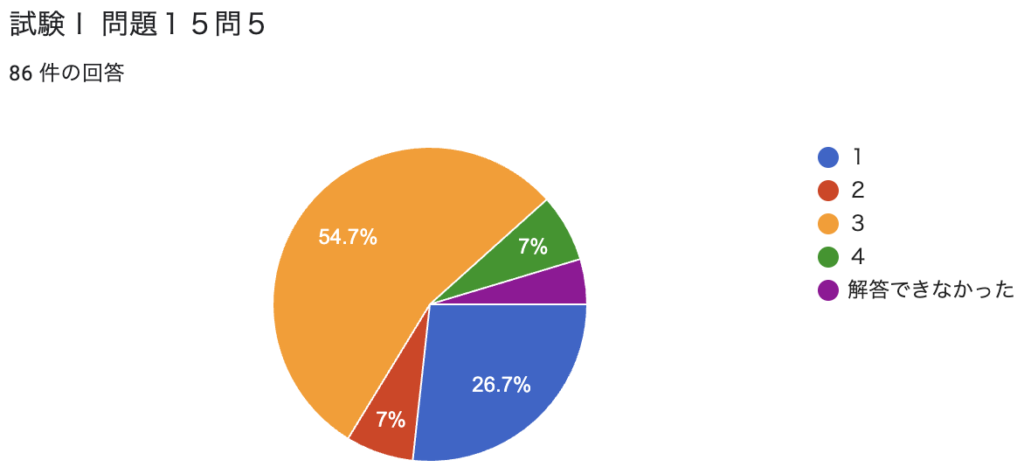

問5

答えは3