動画で解説

問題1 日本語の発音

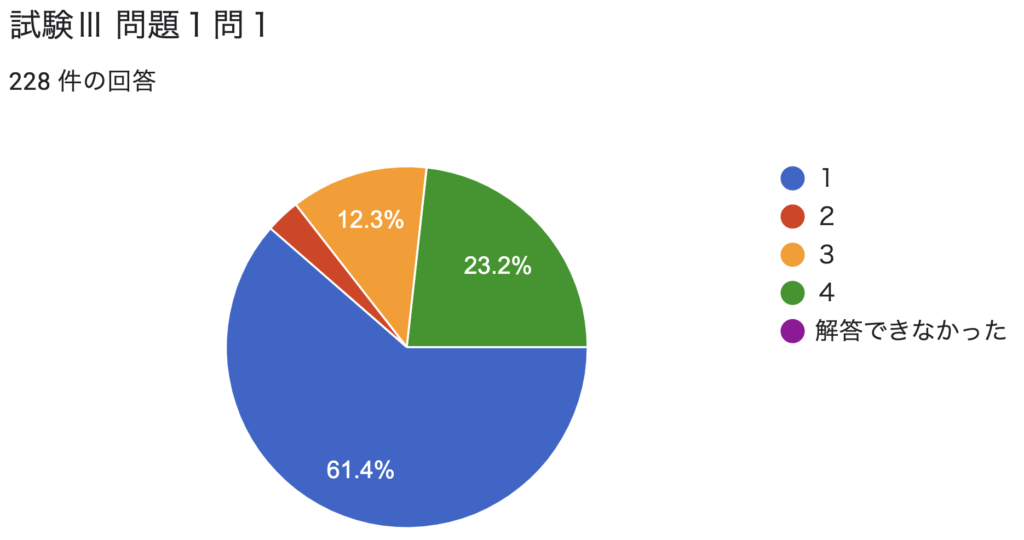

問1 アクセント 正解率61

1 ○

東京方言において、アクセントは個々の語について決まっており、アクセント辞典で調べることができる。インターネットで有名なものはOJAD。私はNHK日本語発音アクセント新辞典を使っている。

2 ×

東京方言の名詞のアクセントの型は拍数+1通り(日本語教育能力検定試験完全攻略ガイド第5版p490)。

例えば3拍名詞の場合は下記のように4通りある。

平板型:さくらが(低高高高)

尾高型:おとこが(低高高低)

中高型:なかみが(低高低低)

頭高型:みどりが(高低低低)

3 ×

平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3A【アクセント】の問題文に答えがある。

アクセントは「高低アクセント」と「強弱アクセント」に大別される。日本語の標準語(全国共通語)のアクセントは「高低アクセント」であり、ピッチの急激な下降の位置で意味が区別される。

平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3A【アクセント】より

語中の音の強弱の配置が決まっている強弱アクセントは、平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3A(3)で問われたポルトガル語や英語など。

4 ×

声調といえば中国語

「ピンイン」を見ると,ラテン字母の他に,母音字の上にˉˊˇˋ等の符号が付いているのに気がつくでしょう。これは「声調」を表す符号です。声調とは一種の高低アクセントですが,中国語の声調は,一つの音節の中で声の高さが上がったり下がったり,あるいは平らなままでいたりするものです。

東京外国語大学言語モジュール

答えは1

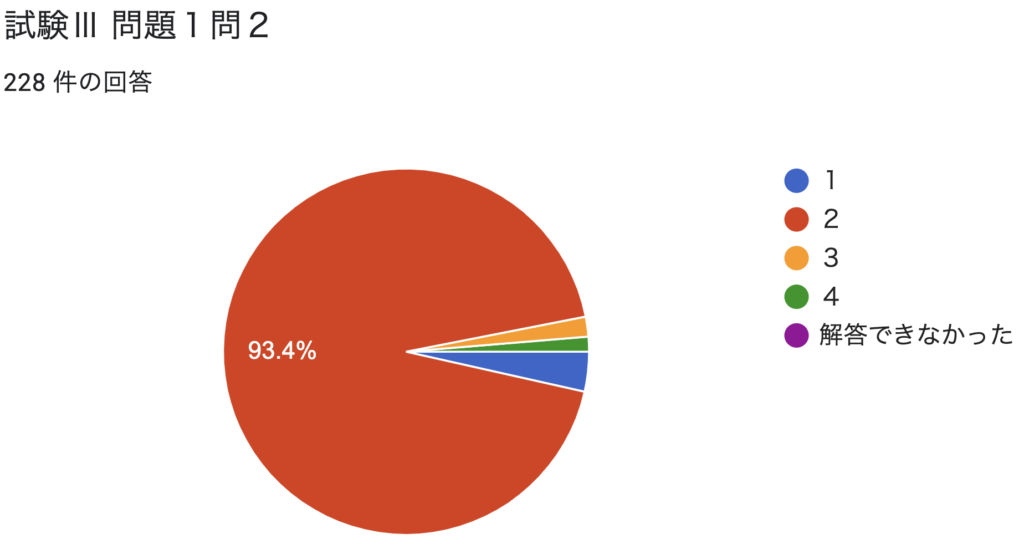

問2 フォーカス 正解率93

フォーカスとは、焦点、ピント、伝えたい・知りたい重要な情報、新しい情報。

1 ×

前置き表現は聞き手に伝えたい重要な情報ではないからフォーカスは置かれない。

2 ○

「いつ」来るか知りたいので「いつ」にフォーカスが置かれる。

3 ×

オランダ(低高高高)は平板型なのでアクセント核(下がるところ)はないが、フォーカスとアクセント核は関係ない。アクセント核がなくてもフォーカスは置かれる。

4 ×

対比の文は対比している部分(「山」「海」)にフォーカスが置かれる。

答えは2

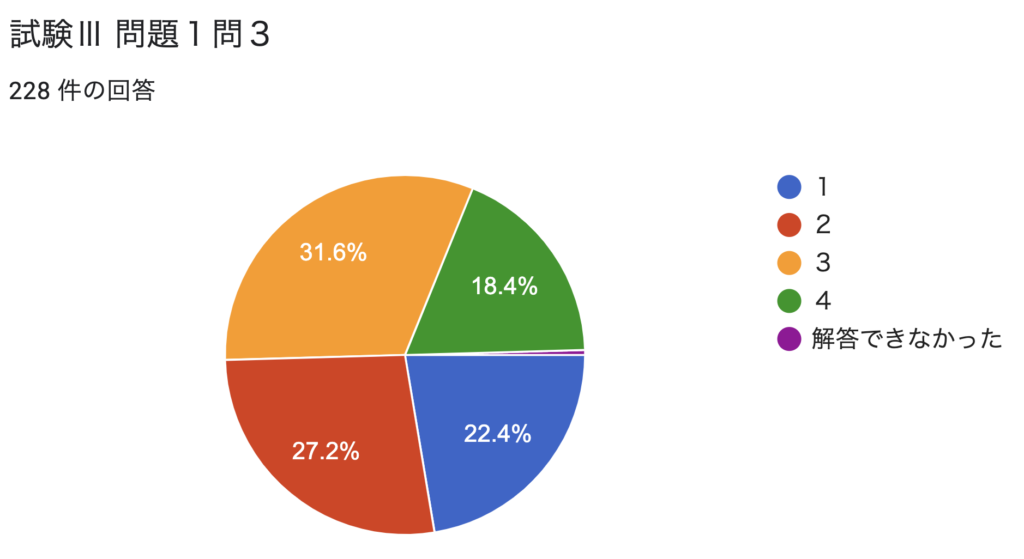

問3 文末を直前の拍より一段高く平らに言うタイプの例 正解率31

問題文にヒントがある。

文末の上昇イントネーションについても

①文末を連続的に上昇させるタイプと

②文末を直前の拍より一段高く平らに言うタイプとの違いにより

様々な意図を示す。

文末上昇イントネーションのパターンを具体的にイメージしてみるとよい。

宿題をいつするか気になる父と言われるのが嫌な息子の会話の例

父:漢字の宿題はいつやる⤴…疑問なので文末を連続的に上昇①

子:あとでやる。…返答なので下降イントネーション

父:英語の宿題はもうした⤴…疑問なので文末を連続的に上昇①

子:あとでやる!…イライラして反発の気持ちを込めて、最後の「る」を直前の「や」より高く平らに言う②

父:今じゃなくて⤴…納得していないことを文末の連続的上昇イントネーションで表現①

子:あとで!…反発の気持ちを込めて、最後の「で」を直前の「と」より高く平らに言う②

1 ×

「そろそろ帰らない⤴」のように人を誘うときは、①文末を連続的に上昇させるタイプ

2 ×

「雨やんだ⤴」のように人に訊ねるときは、①文末を連続的に上昇させるタイプ

3 ○

「わかってる!」のように相手への反発の気持ちを込めたときは、②文末を直前の拍より一段高く平らに言うタイプ

4 ×

「そう⤴」のように疑う気持ちで完全には納得や同意をしていないときは、①文末を連続的に上昇させるタイプ

答えは3

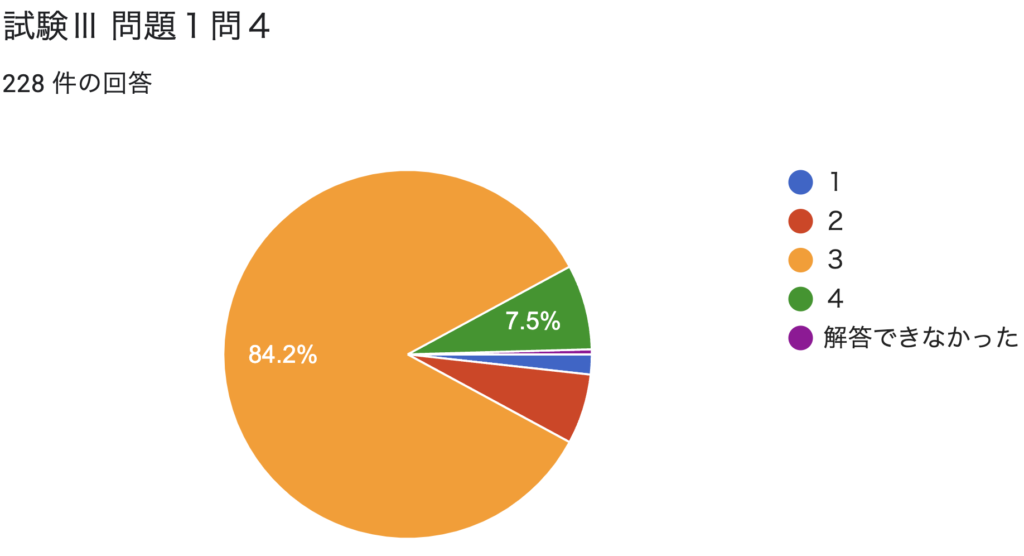

問4 イントネーションの視覚化 正解率84

1 ×

「口の前にティッシュペーパーを垂らして、そのゆれを見せる」のは有気音・無気音の発音指導

中国語やカンボジア語の発音指導で使われる。

この音の区別は、ティッシュペーパーや薄い紙を口の前にたらしておいて、

1)有気音を発音する時には激しく揺れ、

2)無気音を発音した時には、微動だにしない、

となるように練習できます。

東京外国語大学言語モジュール カンボジア語

2 ×

「発音しながら1拍ごとに、1歩ずつ歩いたり足踏みしたりするのを見せる」のは拍の指導

「チーズ」「きって」「みんな」などの特殊拍は拍数がわかりにくいので、1拍ごとに手を叩いたり足踏みしたりして視覚化するとよい。

3 ○

イントネーションの変化を手の高さで示す。視覚化してわかりやすくなる。

4 ×

「音響分析ソフトで、第1・第2フォルマントの位置を示しながら発音を聞かせる」のは母音の発音指導

学生の音声をスペクトログラムで可視化し、その結果を発音矯正の指導に応用することが可能であり(大塚・小野,2010)、また、学生音声のスペクトログラムでフォルマント1 (F1)とフォルマント2 (F2)を検出し、周波数値をもとに、耳で聞いた評価と比較して、より具体的で細かな母音発音指導をすることができると報告されている(大塚,2012)。

大塚貞子 フォルマント周波数値を利用した 母音発音指導の可能性についての一考察

音響的指標である「フォルマント」というパラメータをPraatで示しながら学生に説明した。図1は日本語母音「あ」と「い」の第一フォルマント(F1)と第二フォルマント(F2)を示したPraatのサウンドエディター画面である。図1の左、右ともにグラフの上段には、それぞれ母音「あ」、「い」の波形が表示されており、下段にはスペクトログラムとF1、F2が重ねて表示されている。

音響分析ソフトPraatを用いた「日本語の音声入門」

答えは3

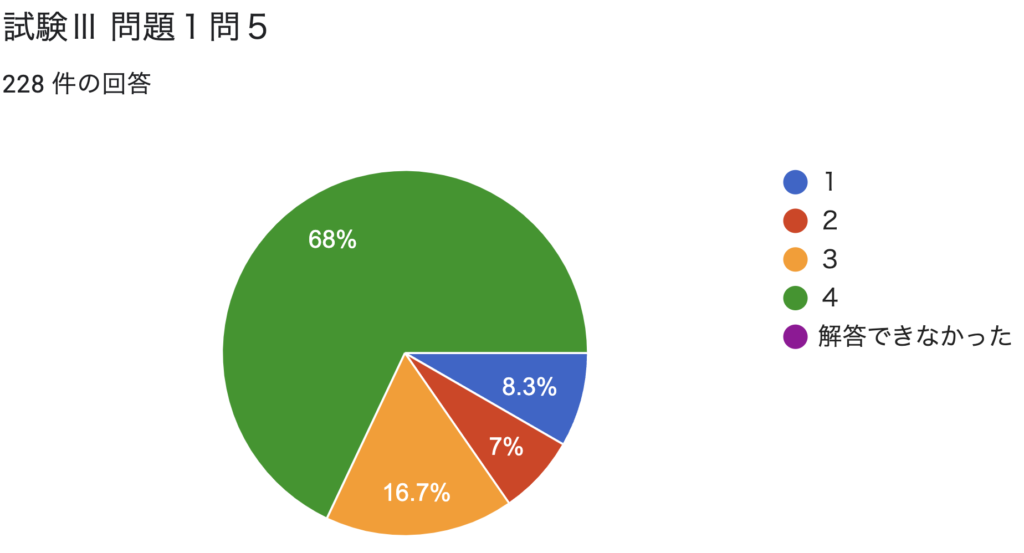

問5 教師の不自然なイントネーションの例 正解率68

1 適当

「ねこに、くれました」じゃなくて「ねこが、くれました」ですね

助詞違いを示すために助詞の部分をはっきり発音しようとするとき、

文節末を上昇させて発音することで不自然なイントネーションになる場合がある。

2 適当

「来って、ください」じゃなくて「来てください」ですね

活用している部分の違いをはっきり発音しようとするとき、

文節末を上昇させて発音することで不自然なイントネーションになる場合がある。

3 適当

「猫がこたつで丸くなる」という文を聞き取りやすくするために

「猫が、こたつで、丸く、なる」と意味の切れ目をはっきりしめそうとするとき、

文節末を上昇させて発音することで不自然なイントネーションになる場合がある。

4 不適当

有声音と無声音の区別をはっきり示そうとする場合は、喉に手を当てて声帯振動を確認したりする。文節末を上昇させるのは関係ない。

答えは4

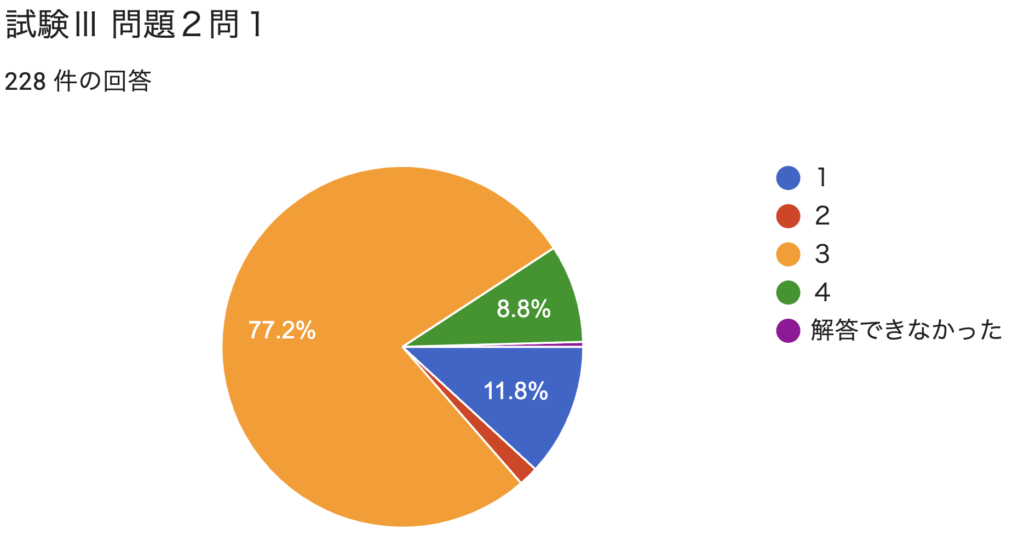

問題2 日本語の可能形

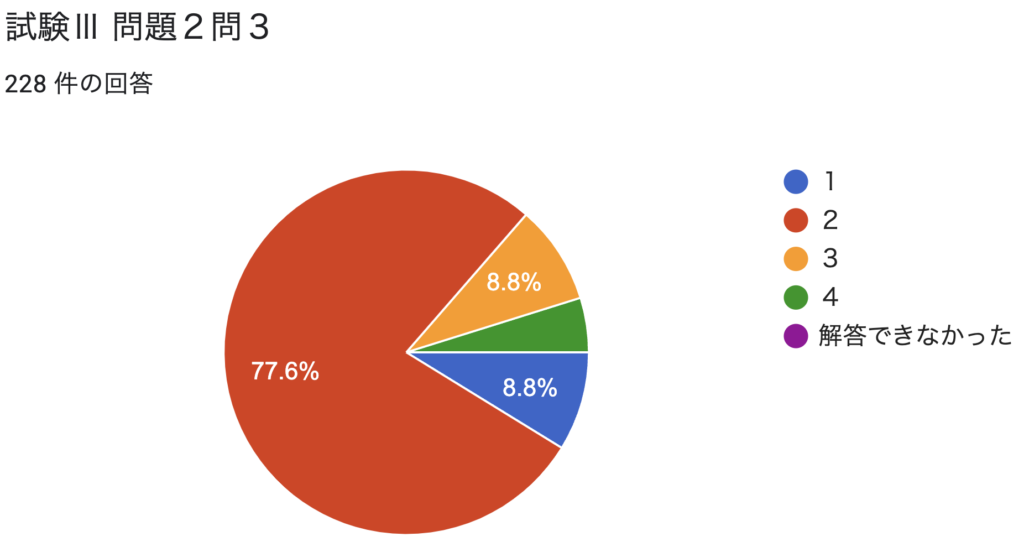

問1 五段活用(Ⅰグループ)の可能形 正解率77

可能形の作り方

| 辞書形 | 可能形 | 活用語尾 | |

|---|---|---|---|

| Ⅰグループ(五段活用) | 飲む | 飲める | u→eる |

| Ⅱグループ(一段活用) | 食べる | 食べられる | る→られる |

| Ⅲグループ(来る) | 来る | 来られる | る→られる |

答えは3

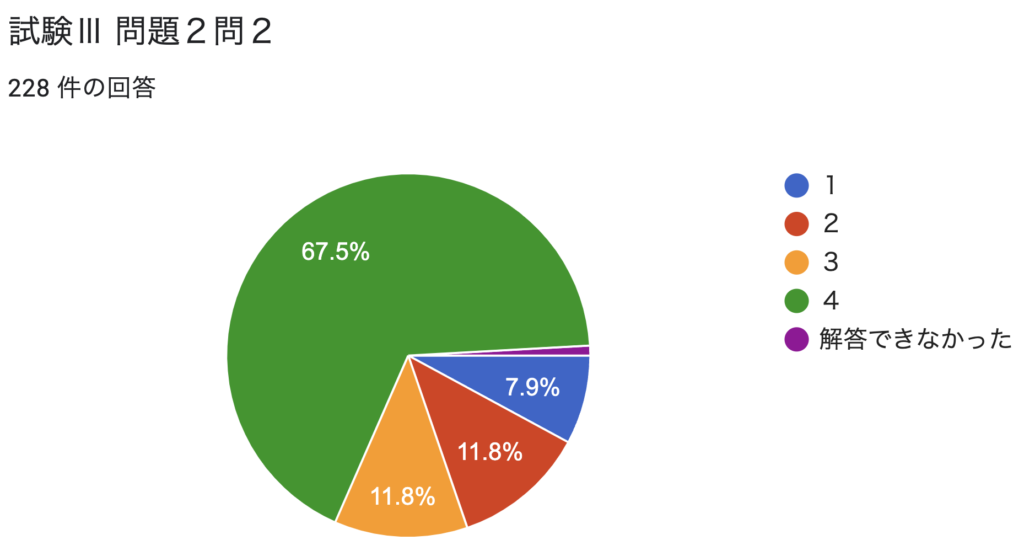

問2 可能形の形態や使い方 正解率67

具体例が出れば勝ち

1 ×

・本を読める時間が欲しい

可能形の目的語にヲ格も使える。

2 ×

・お前のパンチは全て見えているぞ。

可能形はテイル形にすることもできる。

3 ×

・彼が英語が話せることはみんな知っている。

・彼に英語が話せることはみんな知っている。

可能形の動作の主体は、ガ格またはニ格で表す(現代日本語文法②p279)

主体を表す格については現代日本語文法②p29〜が詳しい

4 ○

可能構文は意志的な行為について述べるため、通常、主語は有情物であり、動詞は意志動詞に限られる。

*天井まで手が届けない(手=無情物)

*父親には似られなかった(似る=無意志動詞)

現代日本語文法②p278

答えは4

問3 能力可能と状況可能に形態的な違いはない 正解率77

能力可能とは、主体の能力によるもの

状況可能とは、主体の能力以外によるもの

・私はピアノが弾ける:主体である私の能力なので能力可能

・この店ではピアノが弾ける:主体の能力ではなく「この店」が理由なので状況可能

能力可能と状況可能との形態的な区別がないことを学習者に示すには?

①能力可能と状況可能の両方あり②両者の形が同じ例文を選ぶ。

1 ×

この電車に乗れば空港に行けます:状況可能

券を持っていたので中に入れました:状況可能

「能力可能」の例がないから×

2 ○

私はギターが弾けます:能力可能

日本では20歳になったらお酒が飲めます:状況可能

「能力可能」と「状況可能」の両方ある。

また「弾けます」は「eます」、「飲めます」は「eます」形も同じ○

3 ×

英語は分かりません:能力可能

鍵をなくして開けられません:状況可能

「分かりません」と「開けられません」では形が違うから×

4 ×

犬は気に登れません:能力可能

難しい曲は弾けません:能力可能

状況可能がないから×

答えは2

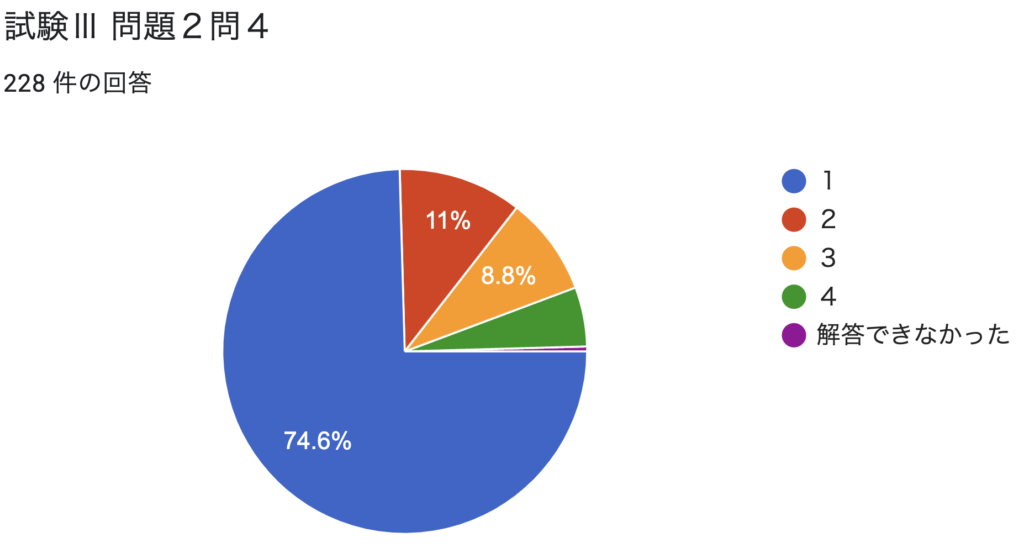

問4 自動詞文が可能の意味合いを持つ場合の例 正解率74

問題文にヒントがある。

「車が故障して動かすことができない」と似た意味で

「車が故障して動かない」と言うなど、自動詞文が可能の意味合いを持つ場合

「動かすことができない(動かせない)」は他動詞の可能形

「動かない」は自動詞

自動詞が他動詞の可能形のような働きをしている。

自動詞→他動詞の可能形に変換できるか検討

1 不適当

自動詞「降る」は他動詞がない

2 適当

開かない→開けることができない(開けられない)

自動詞「開(あ)く」と他動詞「開ける」

3 適当

落ちない→落とすことができない(落とせない)

自動詞「落ちる」他動詞「落とす」

4 適当

直らない→直すことができない(直せない)

自動詞「直る」他動詞「直す」

答えは1

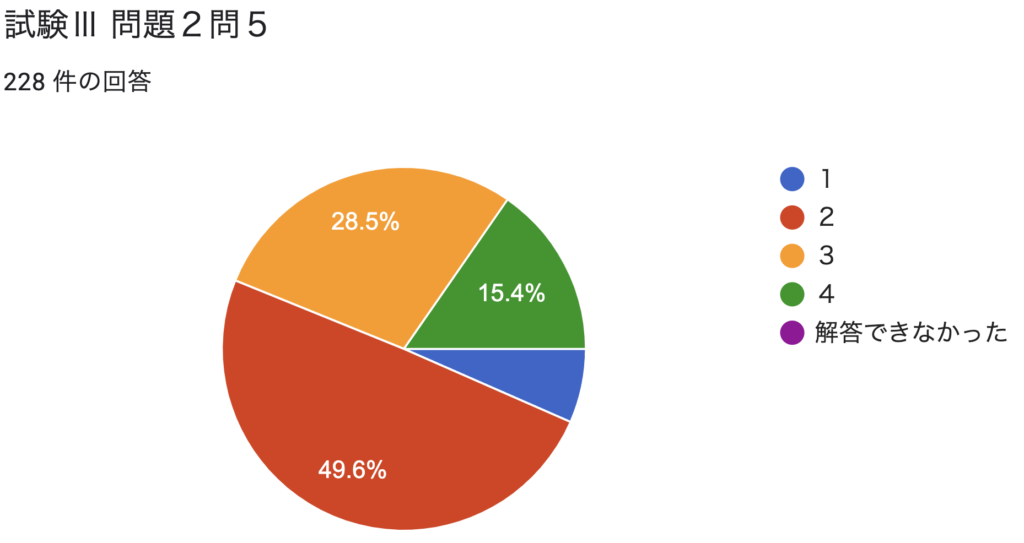

問5 可能の意味を含む隣接表現 正解率49

具体例が思い浮かべば勝ち

1 ×

・たえがたい腹痛が私を襲った(意志動詞:耐える)

・許しがたい暴言を彼は吐いた(意志動詞:許す)

「〜がたい」は「〜しようと思ってもするのが難しい」という意味なので意志動詞に付く。

2 ○

・猫のいない世界なんてあり得ないよ(無意志動詞:ある)

「〜得ない」は起こる可能性がないことを表すので、「ある」などの無意志動詞にも付く。

3 ×

・その意見には賛成しかねます(意志動詞:賛成する)

「〜かねる」は「〜しようと思ってもできない」ことを表すので無意志動詞には付かない。許可が得られないことを表すのではない。

4 ×

・この肉は食べにくい(意志動詞:食べる)

・この自転車は錆びにくい(無意志動詞:錆びる)

「〜にくい」は、するのが困難であったり、簡単にはそうならないことを表す。無意志動詞にも付く。

答えは2

問題3 人称

人称については令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題14の大問でも出題されているので見比べておくとよい。

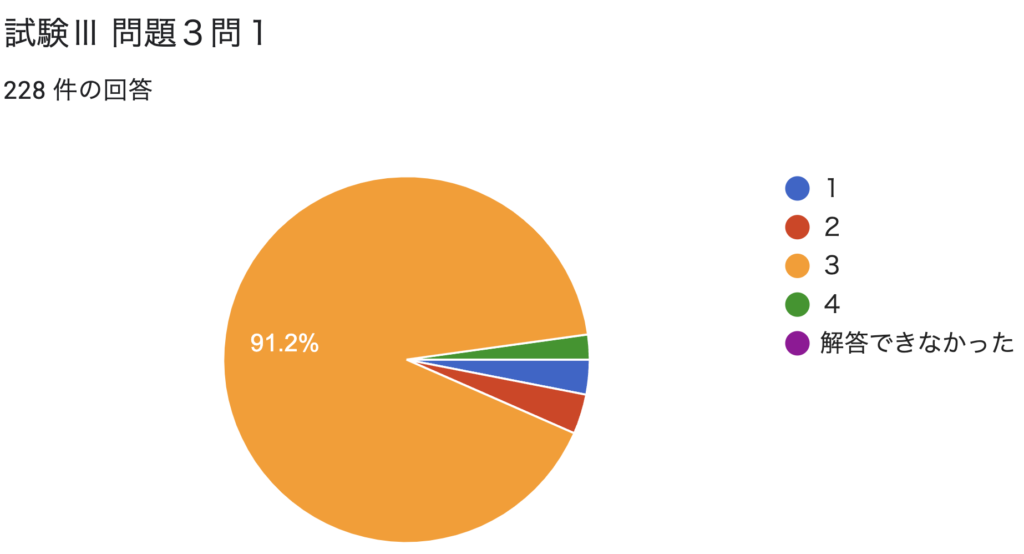

問1 一人称代名詞の用法を持つ現代日本語の名詞 正解率91

人称代名詞とは、人を指示する名詞(現代日本語文法⑦p37〜)

1人称は「私」など、2人称は「あなた」など、3人称は「彼」「彼女」など

1人称「私」の文を作り、各選択肢の名詞で言い換えられるか検討

・私は猫が好きです。

1 ×

×自己は猫が好きです。

2 ×

×自身は猫が好きです。

3 ○

○自分は猫が好きです。

4 ×

×自らは猫が好きです。

答えは3

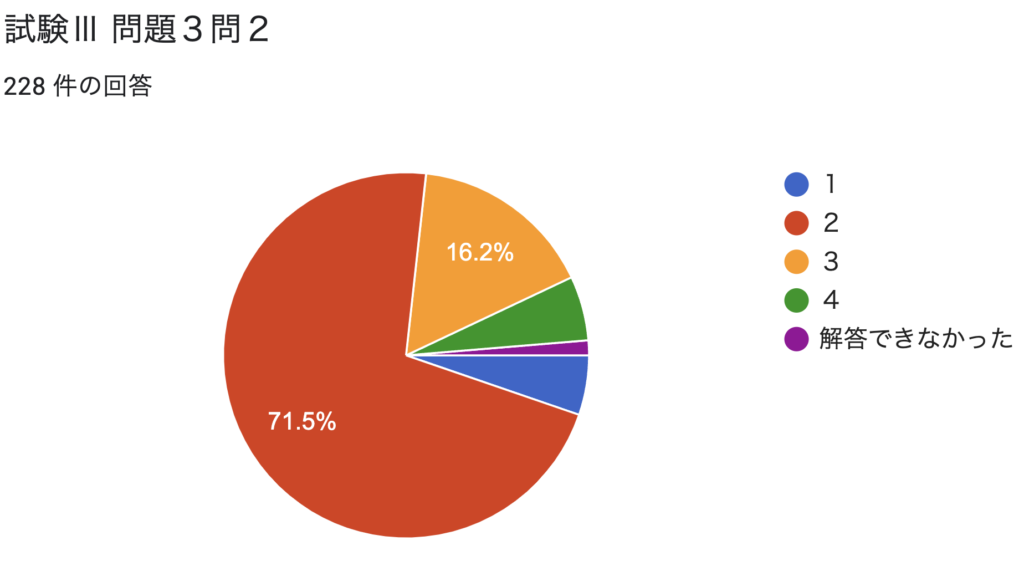

問2 人称代名詞を省略することができない場合 正解率71

各選択肢の具体例が思い浮かべば勝ち

1 省略できる

目上である社長に対して人称代名詞を省略して「(あなたは)タバコはお吸いになりますか」と言う。

2 省略できない

焦点とはフォーカスのこと(問題1参照)。

「彼を助けてくれない?」

焦点は伝えたい情報なので省略できない。上の文で「彼を」を省略したら、私を助けて欲しいように聞こえてしまう。

3 省略できる

人称代名詞を省略して「(あなたは)この問題、教えてくれませんか」と直接行為を要求できる。

4 省略できる

「私は広島で生まれました。小学生のとき、(私は)鹿児島に引っ越しました。高校は(私は)福岡の高校に行きました」

上記の通り、指示対象に繰り返し言及する場合、人称代名詞を省略できる。

答えは2

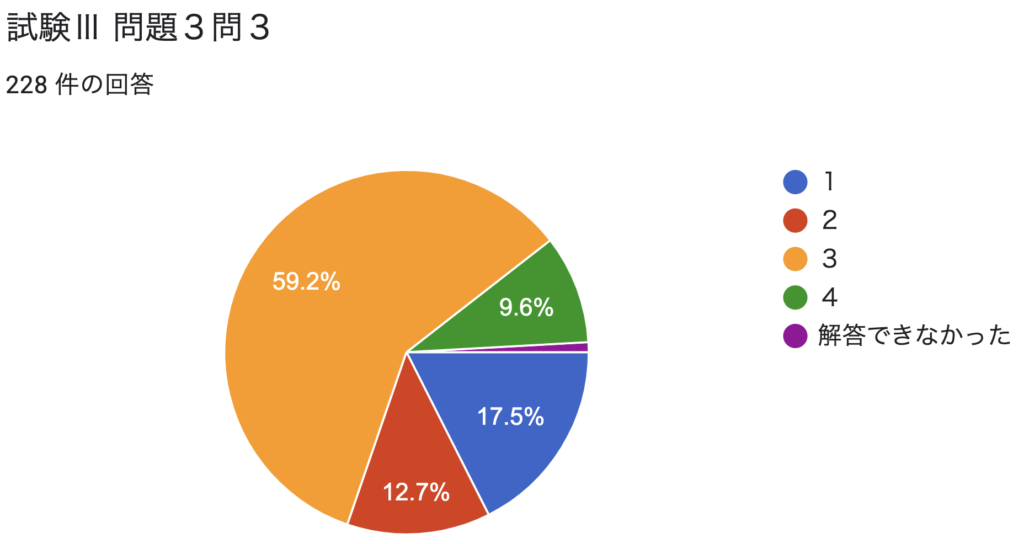

問3 主語の人称が一人称に限定されている述部の例 正解率59

主語が一人称のみに制限される例は令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題14問3でも登場している。

一人称に限定されている述部の例を探すために、二人称あるいは三人称で言い換えられないか検討

1 限定されていない

・彼は毎日の努力が大切だと考えている○

2 限定されていない

・彼は毎朝テニスを楽しんでいる○

3 限定されている

・彼は多分卒業旅行に行かないと思う×

「と思う」は三人称で使う場合「と思っている」にしなければならないことは

『初級日本語文法と教え方のポイント』でも登場

動画が見られるメンバーの方は下記の動画がおすすめ。

4 限定されていない

・彼は人付き合いが上手なあの人とは違う○

答えは3

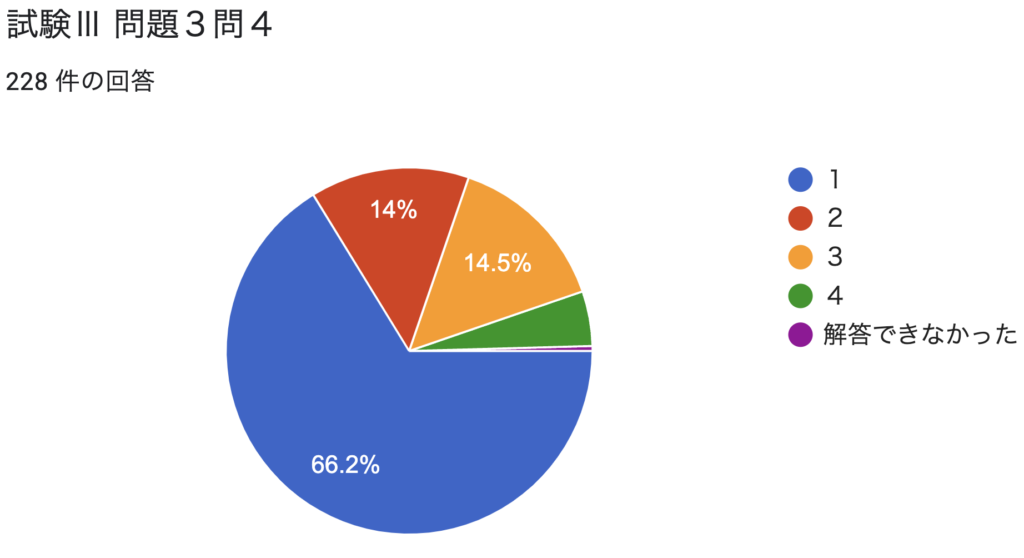

問4 尊敬語の主語に現れる人称 正解率66

試験Ⅰ問題12問4で登場したように、かつては天皇や貴族などが自敬表現を用いていたが、現代の日本語では尊敬語の主語に一人称は現れない。二人称と三人称は現れる。

一人称の例)私はいらっしゃいます×

二人称の例)あなたはいらっしゃいますか○

三人称の例)彼はいらっしゃいますか○

答えは1

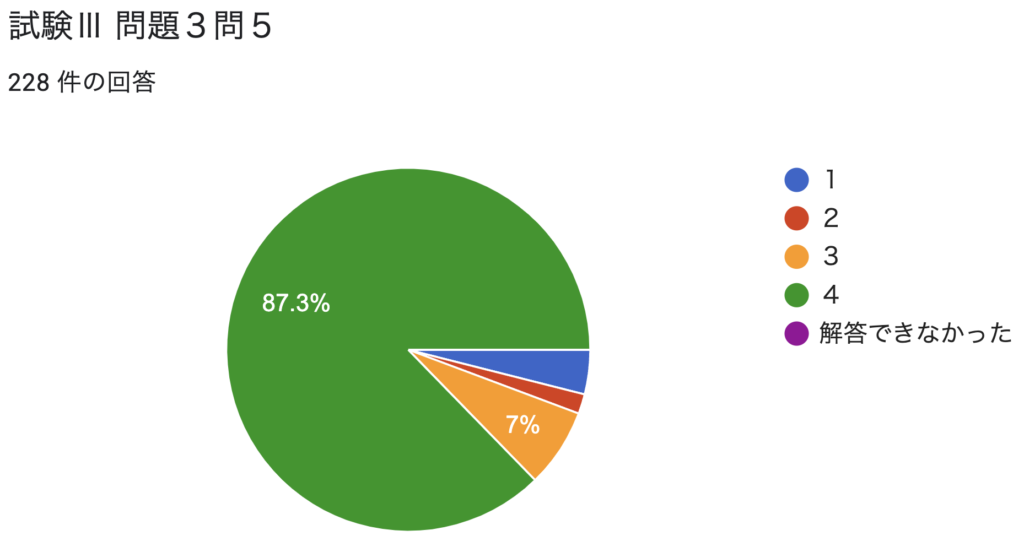

問5 人称と指示表現の関係 正解率87

指示表現の使い分けについては上記記事にまとめたほか現代日本語文法⑦p21〜が詳しい。

具体例を考える。

1 ×

・この本、もらっていい?

話し手が身の回りにある対象を指示する場合は、コ系を使用する。

2 ×

・来週もこの時間空いてる?

話し手が発話を行っている現在の時を指示する場合は、コ系をを使用する。

3 ×

A:去年行った猫だらけの島覚えてる?

B:あー、あの島ね!

話し手が対話の相手と共有する記憶を指示する場合は、ア系を使用する。

令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題12問1でも「情報が共有されている場合」の言語形式が出題されている。

「相手が知らない事物を指示する場合」は平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題2問2で出題されている。

4 ○

1)相手の発話に出てきた事物を知らない場合

A:葬送のフリーレンというアニメ知ってる?

B:なにそれ?

2)相手の発話に出てきた事物を知っている場合

A:葬送のフリーレンというアニメ知ってる?

B:もちろん! あれ、めっちゃ好き! 人の気持ちに焦点を当てているのがいい。

相手の発話に出てきた事物を指示する場合、知らなければソ系を使い、知っていればア系を使う。

答えは4

問題4 「のだ」文

N1レベルの学習者でも使いこなすのが難しいと言われている「のだ」文

初級を教える日本語教師が最も苦手としている文型の1つ「のだ」

私が実際に「んです(のだ)」の授業で使った教案を見せ、皆さんからの質問に答えているのが下記動画。

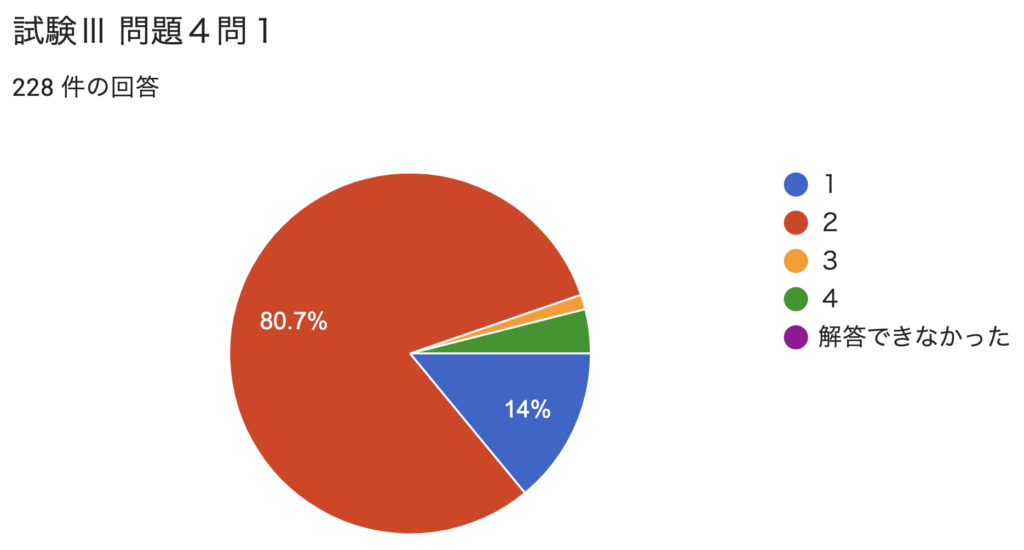

問1 「のだ」と接続する形 正解率80

「のだ」の接続と形は現代日本語文法④p196〜

普通形なのか丁寧形なのか実際に作ればすぐわかる。

普通形)食べたんだ○

丁寧形)食べましたんだ×

「な」に変えて接続といえばナ形容詞・「名詞+だ」

イ形容詞)かわいいんだ

ナ形容詞)便利なんだ

名詞+だ)雨なんだ

答えは2

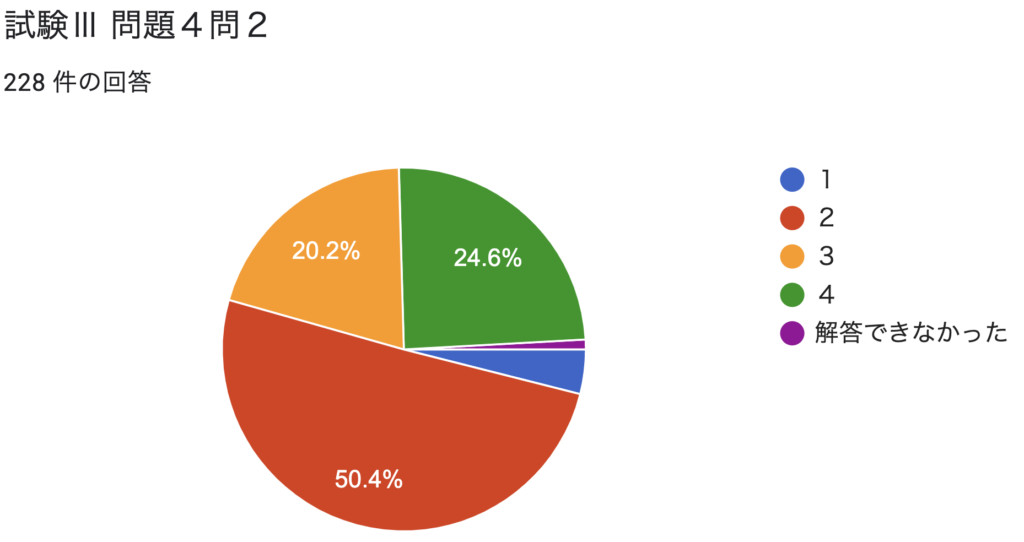

問2 「の」の働き 正解率50

「のだ」は、名詞化の働きをもつ「の」に「だ」が接続したものだが、1つの助動詞と考えてよい。ただし、名詞化するという「の」の性質は、「のだ」の機能にも関係している。

現代日本語文法④p195

ナ形容詞が「だ」を「な」に変えて接続するのは「名詞」

・綺麗なネコ

答えは2

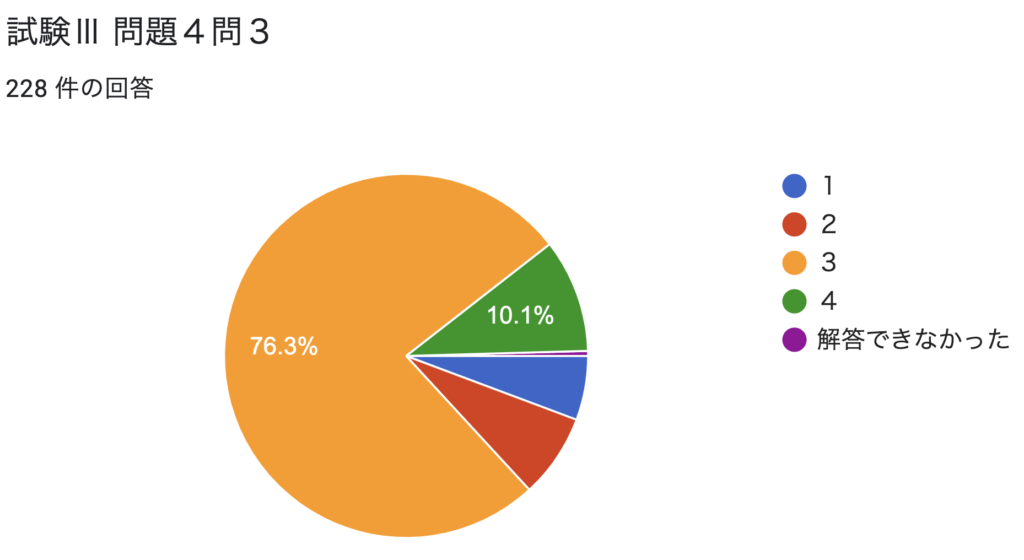

問3 「のだろう」が適切で「だろう」が不適切な場面の例 正解率76

「のだ」の推量の形式「のだろう」は、証拠に基づく推測を表し、「だろう」に言い換えることはできない。

「だろう」と「のだろう」で推量の焦点が異なるのは現代日本語文法③p237

①日曜日だから、客が多いだろう…日曜日だから「客が多い」と推量

②日曜日だから、客が多いのだろう…客が多い理由を「日曜日だから」と推量

「のだろう」は理由を推測する

各選択肢の場面で「のだろう」と「だろう」を使ってみる。

1 ×

・A君は社交的だから、アメリカでも元気に暮らしているのだろう×

・A君は社交的だから、アメリカでも元気に暮らしているだろう○

理由は推測していない(A君の性格は知っている)から「のだろう」に違和感

2 ×

・今日も暑くなるそうだから、アイスクリームの販売量が伸びるのだろう×

・今日も暑くなるそうだから、アイスクリームの販売量が伸びるだろう○

理由は推測していない(今日暑くなるのは推測ではなく伝聞)から「のだろう」に違和感

3 ○

・駅に入りきれないほど人がいる。事故があったのだろう○

・駅に入りきれないほど人がいる。事故があっただろう×

「駅に入りきれないほど人がいる」理由を「事故があった」と推測しているので「のだろう」が適切

4 ×

・新聞記事を読んで思ったんだが、30年後、自動運転が広く普及しているのだろう×

・新聞記事を読んで思ったんだが、30年後、自動運転が広く普及しているだろう◯

理由は推測していないから「のだろう」に違和感

答えは3

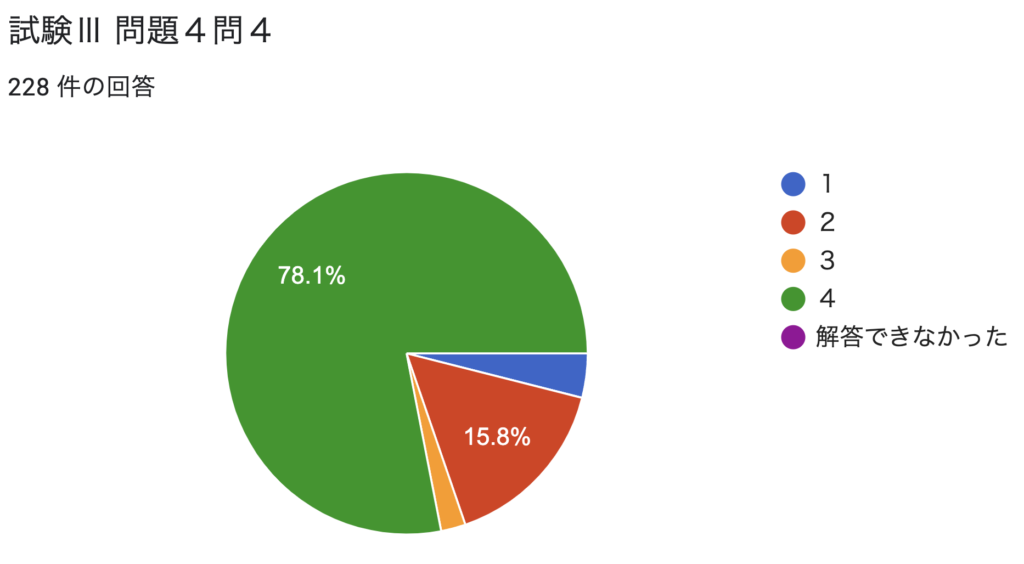

問4 否定の焦点 正解率78

否定の焦点は過去にも登場しており、質問が多かったので動画と問題を作った。

教えるのに役立つ知識なのでまだの人はチャレンジして欲しい。

①「私は絶対に学校に行かない」という文の要素から否定されているものを探す。

「私は」:主語が「私」であることは否定されていない

「絶対に」:「絶対に」の意味である「何がなんでも」「必ず」は否定されていない

「学校に」:着点が「学校」であることは否定されていない

「行く」:「行く」は否定されている。

②「私は行きたくて学校に行くのではない」

「私は」:主語が「私」であることは否定されていない

「行きたくて」:「行きたい」という気持ちは否定されている

「学校に」:着点が「学校」であることは否定されていない

「行く」:「行く」ことは否定されていない。

答えは4

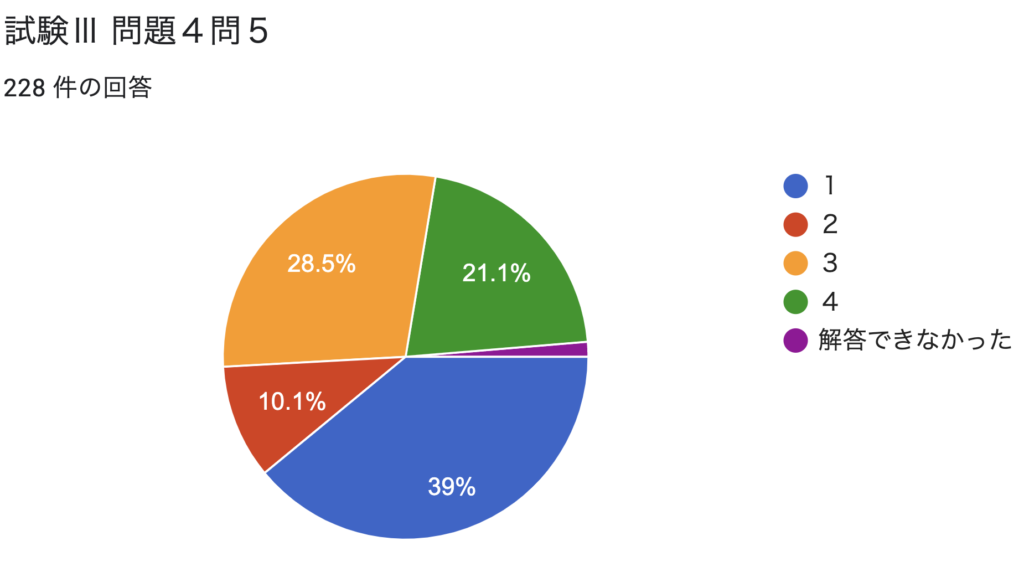

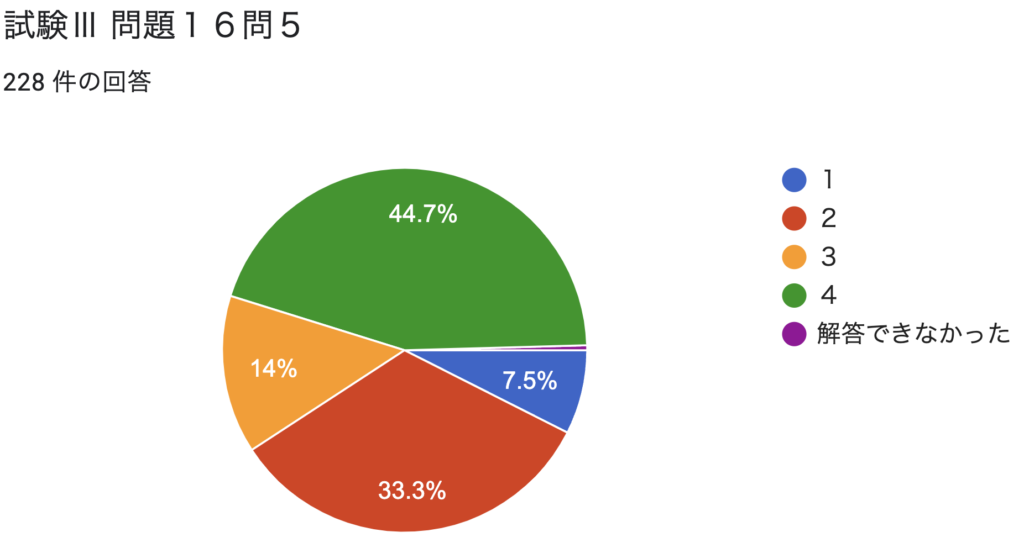

問5 「のだ」の使い方の様々な特徴 正解率39

具体例を考える。

1 不適当

「どうして/なぜ勉強しないんですか」

「どうして」「なぜ」など理由を問う疑問文でも「のだ」を使う。

2 適当

先生:今日は何日ですか○/今日は何日なんですか×

学習者:11月19日です。

答えを知っている教師が学習者に発する疑問文では、「のだ」を使わないのが自然

3 適当

猫のシャツを着ている人には「猫が好きですか」より「猫が好きなんですか」の方が自然だが「のだ(んです)」がなくても情報の伝達には支障がないことが多い。

・「のだ」がある会話

A:頭の怪我、どうしたんですか。

B:階段で転んだんです。

・「のだ」がない会話

A:頭の怪我、どうしましたか。

B:階段で転びました。

4 適当

例えば、面接の場面で面接官に対し「のだ」を多様すると、不自然かつ無礼な印象を与える。

「給料はいくらなんですか」「土日は休みなんですか」「始業時間は何時なんですか」

「んです」は気持ちを表すので、気持ちを表すべきではない場面で使うと違和感。

答えは1

問題5 初級後半レベルの語彙の授業

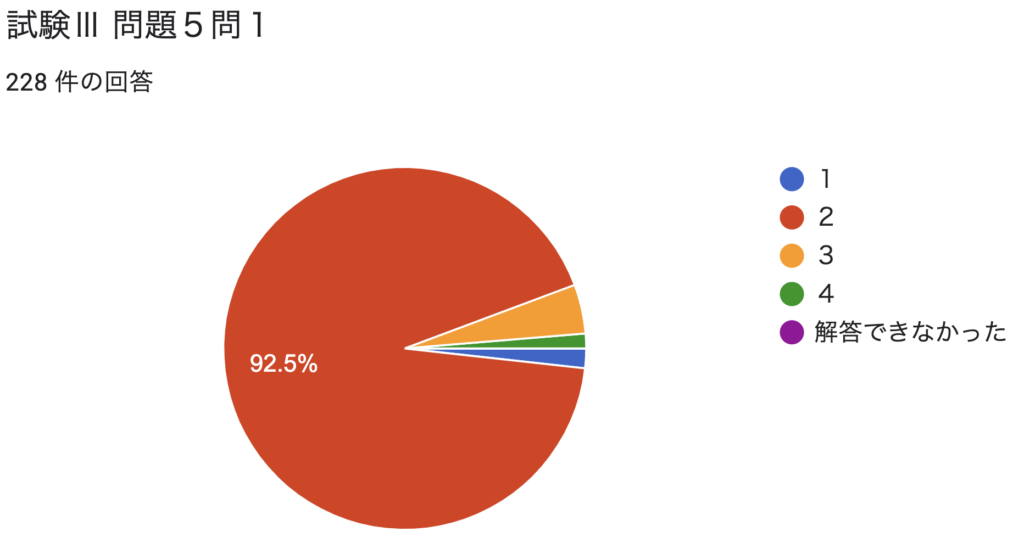

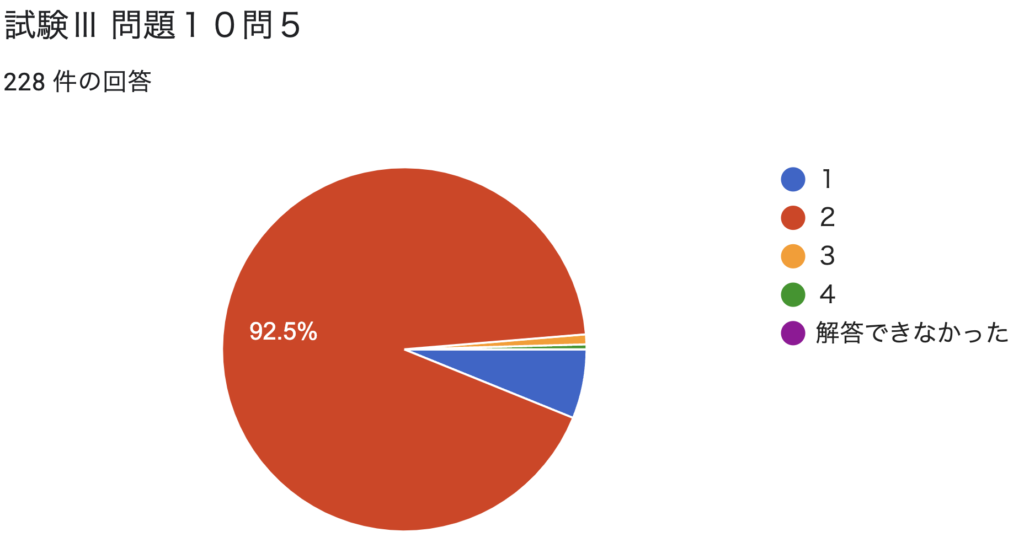

問1 新出語を導入する際の留意点 正解率92

1 ×

視覚情報があったほうが理解しやすい

2 ○

全ての知識を一度に教えても整理しきれない。重要な知識が優先。

3 ×

語の意味を推測させることで理解が深まる。一方的に教えられてもすぐ忘れる。

4 ×

どんな場面、文脈で使えるのか伝えるために例文を提示する。例文があったほうが意味も推測しやすい。

例)猫はこたつが大好きだ。

答えは2

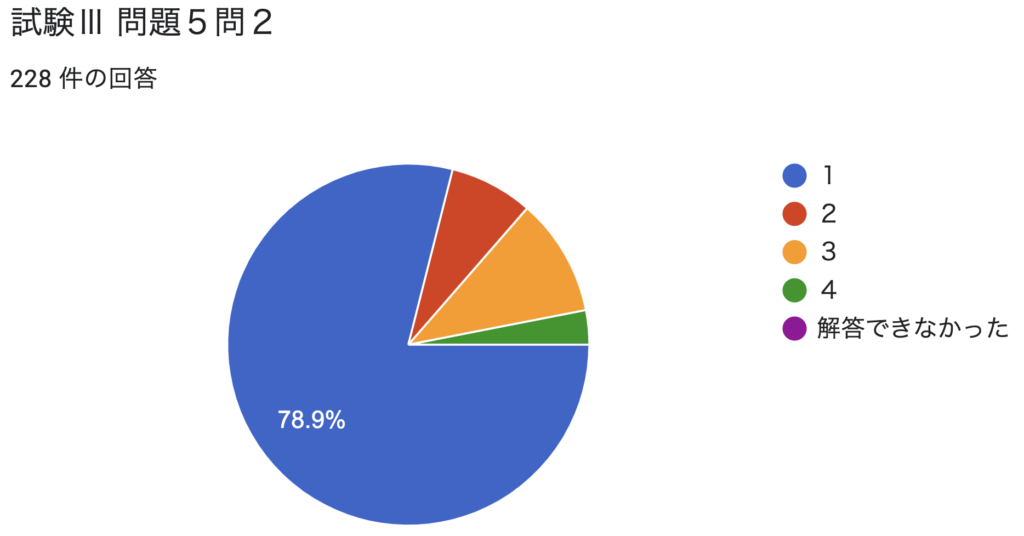

問2 語彙マップ 正解率78

国際交流基金のウェブサイトに「語彙マップ」を作ってみようという記事があるので一読をおすすめする。

図2の語彙マップは、イラストや写真などを使って作成されています。具体的な絵や写真などのイメージ情報は印象に残り、記憶も促進されると言われています(Paivio, 1990)

国際交流基金「語彙マップ」を作ってみようより

1 不適当

学習者がすでに持っている背景知識や概念を利用して、日本語の語彙を学ぶことができます。特に成人学習者は、母語での知識が豊富にあります。まずは、ある特定のトピックを通して母語で持っている概念を広げていき、その後で適当な日本語の語をあてはめていくと、無理なく語彙を覚えることができます。

国際交流基金「語彙マップ」を作ってみようより

2 適当

語彙マップを作ると、新出語と既習語を関連づけて学習できるので、機械的な暗記に頼らずにすむ。

3 適当

産出活動に必要な語の確認をし、内容や構成を考えることができるので、語彙マップの作成は産出活動の前作業としても優れている。

4 適当

ほかの人の語彙マップを見ることで、知らなかった語や忘れかけていた語に触れることができる。

答えは1

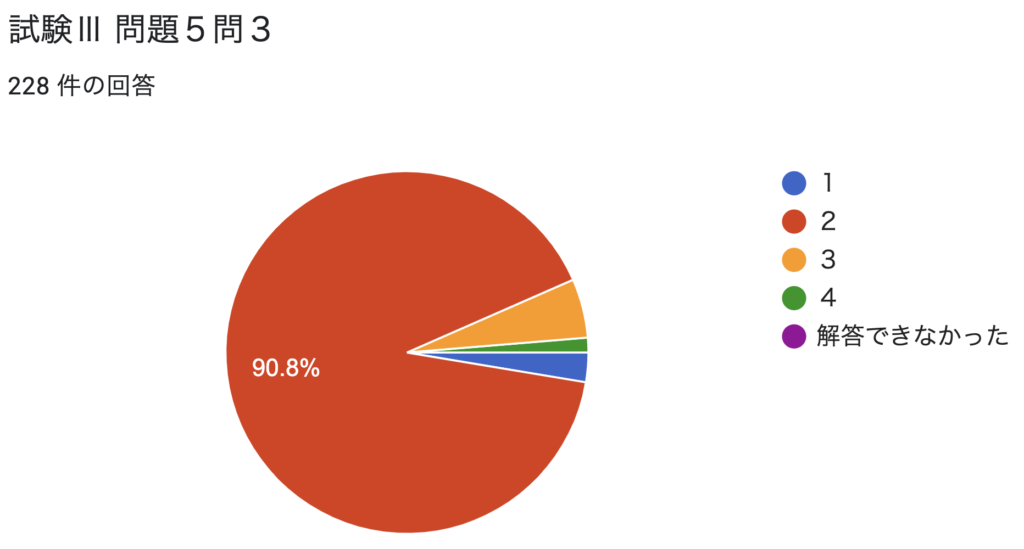

問3 多読 正解率90

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問2【多読教材を選ぶときの留意点】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題6問3【多読のルール】

多読は上記の過去問でも出題されているので見比べておくと理解が深まる。

多読とは、多く読むこと。

多く読むためには読むためのハードルを下げることが大事。

①知らない語も調べなくてOK

②わからないところは飛ばしてOK

③途中でやめて次の本を読んでもOK

1 ×

知らない語も調べなくてOK

2 ○

たくさん読めるよう、十分な数の種類や読み物を準備しておく。

3 ×

わからなくてもOKなので理解確認のテストは行わない。

4 ×

途中でやめてもOK

答えは2

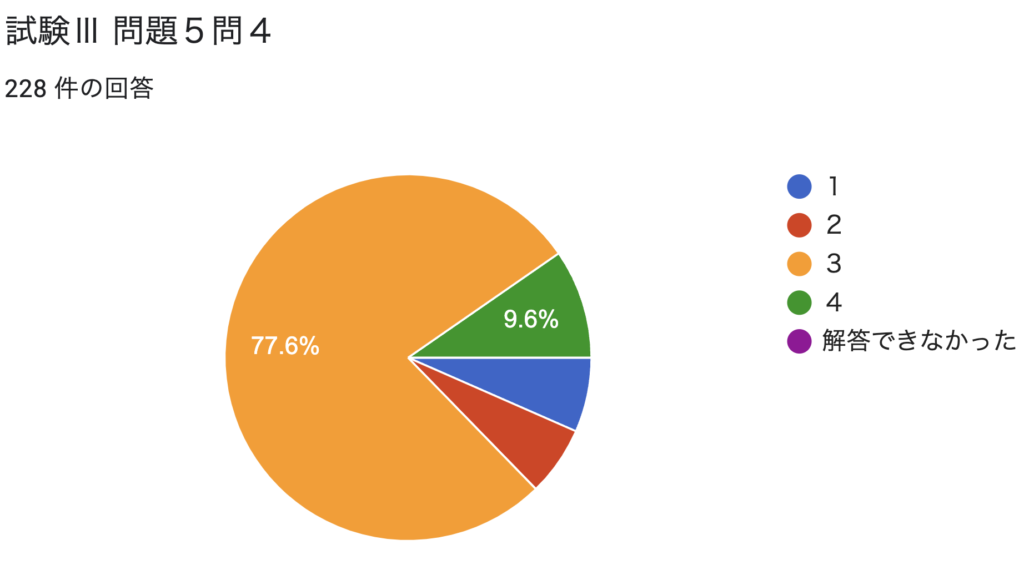

問4 単語カードの利点 正解率77

1 ×

単語カードは自分で勉強できるので他の学習者に合わせることなく自分のペースで勉強することができる。

2 ×

単語カードは文脈と切り離されるので長期記憶に残りにくい。

3 ○

単語カードは自分で作れるので、よく使われる語を選んで効率的に学べる。

4 ×

単語カードに様々な用法を書くスペースはないので、深い理解を得るのは難しい。

答えは3

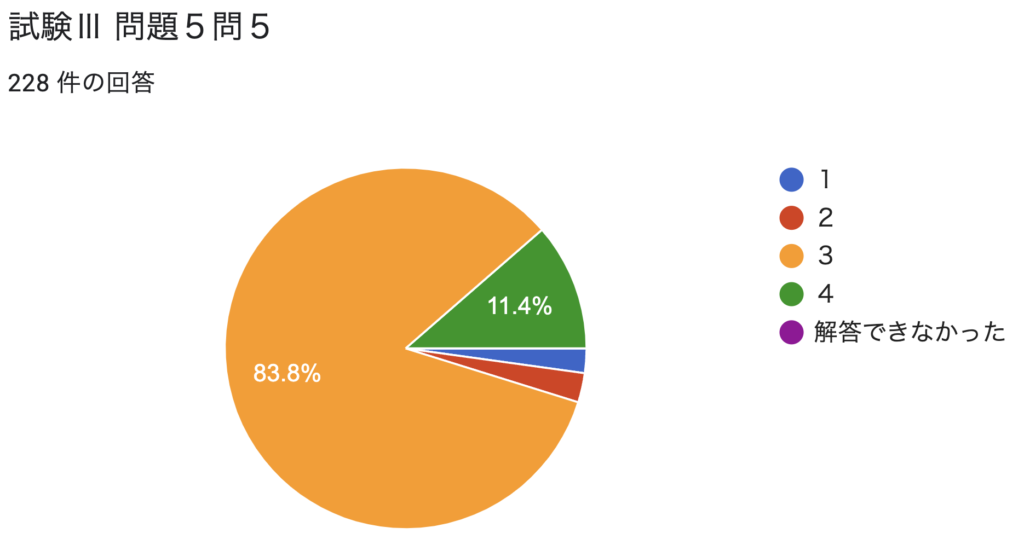

問5 語彙の小テストの設問の意図 正解率83

1 ×

語の正しい表記についての知識を確認したいのであれば、書かれてある答えを選ぶ再認形式ではなく、受験者が自分で答えを書く再生形式にすべき。

2 ×

類義語を選ぶ問題ではない。

3 ○

「つるつる」と一緒に使う「すべる」を選ぶ問題なので、他の語との共起関係についての知識を確認できる。

4 ×

一緒に使う語がわかれば解ける問題。比喩的な使い方についての知識を確認できるわけではない。

では、どんなテストであれば語の比喩的な使い方を確認できるか?

日本語教師になったら自分で考えて作らないといけない。

今のうちに考えておくことで現場で使える知識になる。

語の比喩的な使い方を確認できる問題の例↓

問)次の( )には何が入りますか。

・彼は( )のように熱い男だ。

答えは3

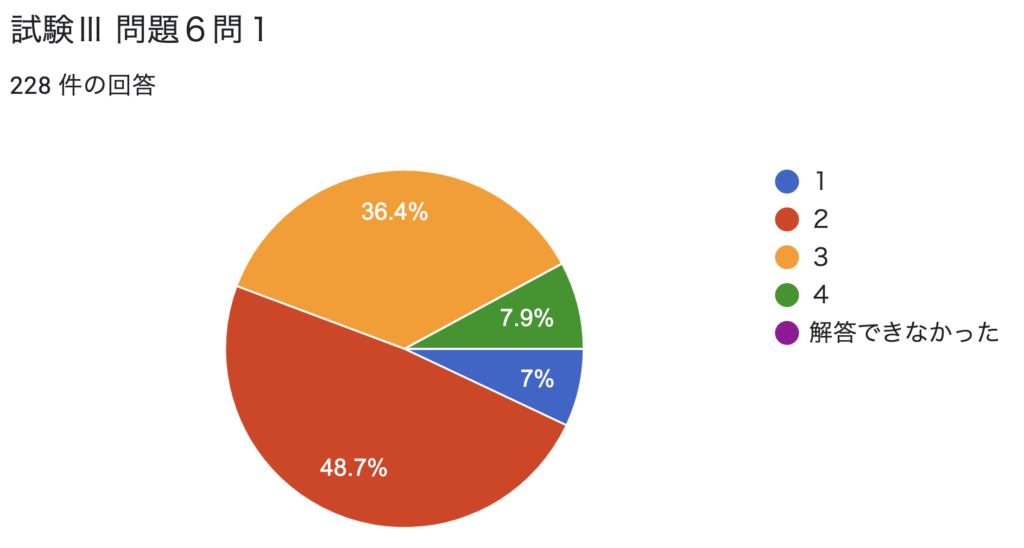

問題6 行動中心アプローチに基づいた授業

問1 行動中心アプローチ 正解率36

行動中心アプローチとは、特定の行動ができることを目的とするアプローチ(教授法)。

行動中心アプローチといえば、交際交流基金が作成した日本語教科書『まるごと』と『いろどり』

特に『いろどり』は全て無料でオンラインで見られるので一度目を通しておくとよい。

海外の学習者はテキストを揃えるのが大変だが、『いろどり』ならネット環境さえあれば勉強できるので、オンラインレッスンに最適

1 ×

教師からの指示に対して即座に答えられるようになることが大切だと考え、応答練習を繰り返すのはパターン・プラクティス。

パターン・プラクティスといえば、みんな大好き『みんなの日本語』

『みんなの日本語』を使ったパターン・プラクティスのやり方はスリーエーネットワークが漫画で説明しているので一読しておくとよい。

2 ×

学習する文型から考えるのは文型積み上げ方式

文型積み上げ方式といえば、みんな大好き『みんなの日本語』

文型積み上げ方式についても、スリーエーネットワークが特別連載で説明しているので一読しておくとよい。

文型積み上げ方式:①文型の導入②パターンプラクティスですらすら言えるように③現実的な場面で会話練習

行動中心アプローチ:①現実場面での会話を聞く②わからない表現を確認③会話練習

3 ○

具体的な場面でどのような日本語を使用するか考えるのが行動中心アプローチ

4 ×

行動中心アプローチの「行動」とは「聞く」「話す」だけじゃない。「書く」「読む」も行動の1つ。

答えは3

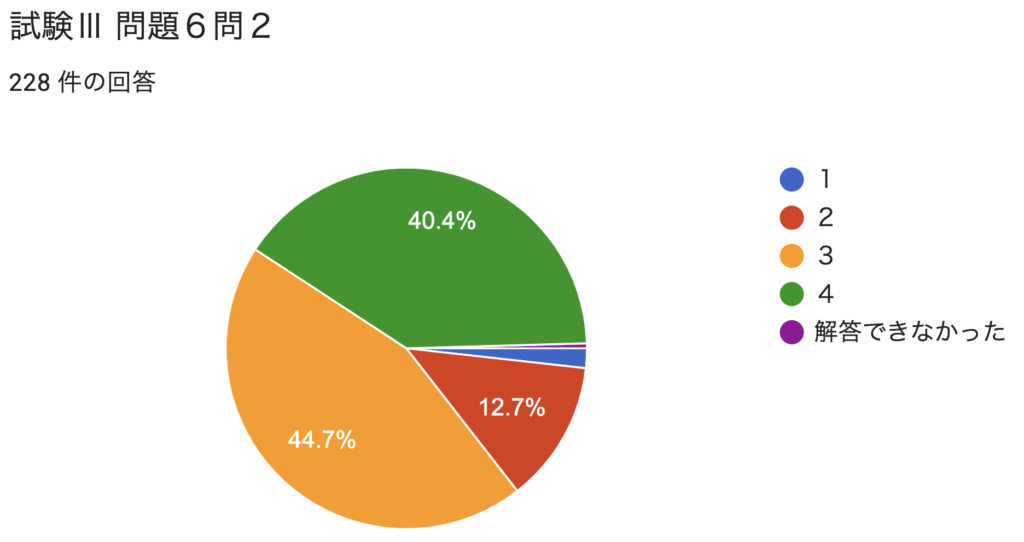

問2 真正性 正解率40

真正性が高いとは、現実の使用場面と同じような使い方をしているということ。

具体的に考えるとわかりやすい。

例えば、マクドナルドを使った真正性が高い教室活動を考えてみる。

マクドナルドを使った真正性が高い教室活動はどちら?

①まずモデル会話を暗記してそれからお客と店員に分かれて注文するロールプレイをする。

②マクドナルドのアプリから自分が食べたいハンバーガーを注文する。

一般的な母語話者が日常生活でやっていることで選ぶとわかりやすい。

①マクドナルドでの注文は母語話者もやるが、その前にモデル会話を暗記しようとはしない。母語話者はその場で発話を考える。直前に暗記した言葉を吐き出すのとその場で考えて注文するのは異なる。真正性が低い。

②母語話者はマクドナルドのアプリから自分が食べたいハンバーガーを注文する。真正性が高い。

令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題5問5では【生教材の扱い方として真正性が担保されている例】が問われているので見ておくと理解が深まる。

1 ×

母語話者はメールをパソコンで書く。わざわざ手書きしないので真正性が低い。

2 ×

母語話者はドラマの会話を書き起こしたりしない。

3 ×

母語話者はモデル会話を覚えたりしない。

4 ○

母語話者はテレビのニュース番組を見て、映像を手掛かりに内容を理解する。

答えは4

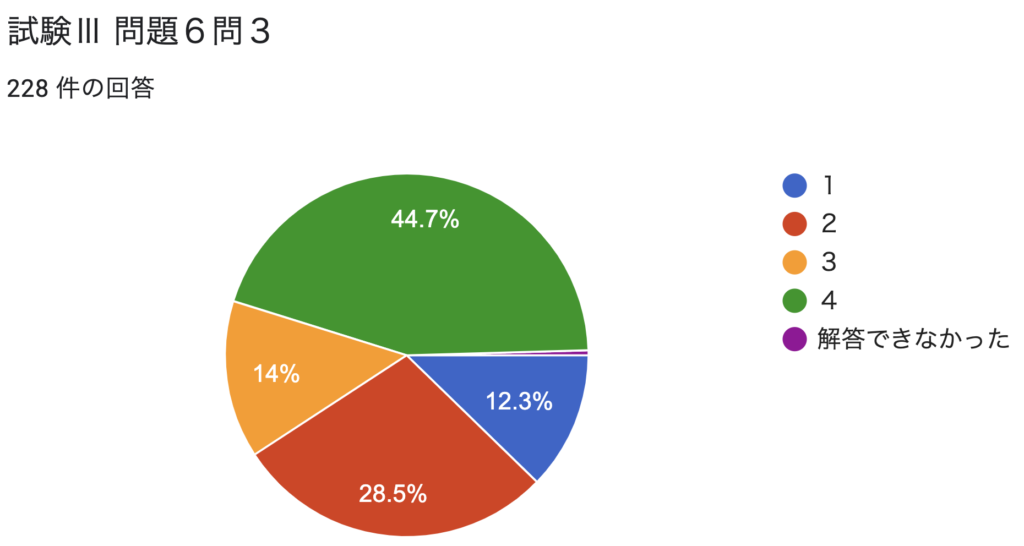

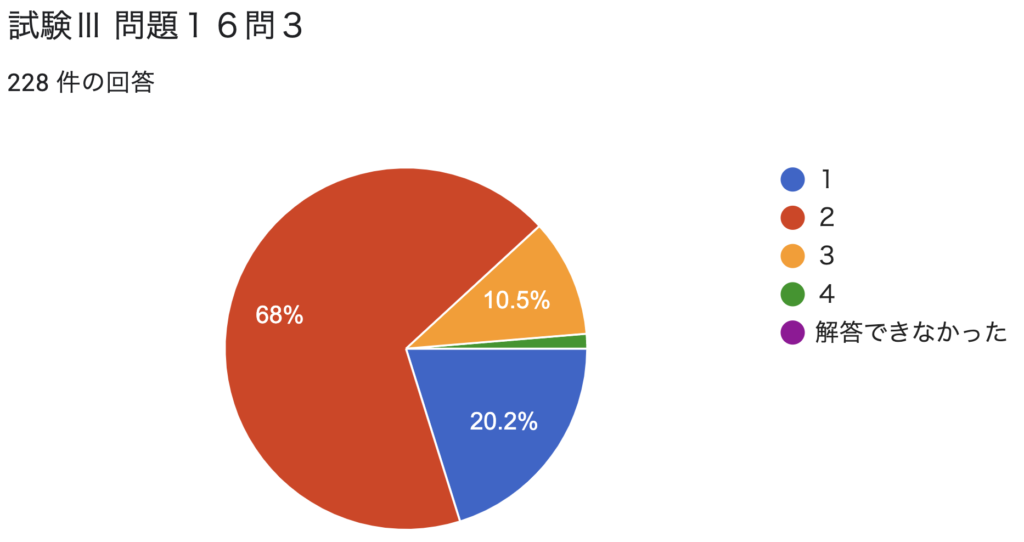

問3 日中同形語 正解率28

日中同形語とは、「政治」「文化」「手紙(手纸)」のように日本と中国で同じ形で表記されるもの。

現在の中国では簡体字が使われているが字体の違いは問わない。

意味が同じものを同形同義語、意味が違うものを同形意義語という。

1 ×

「が」と「か」有声音と無声音の聞き分けができていないのが原因

2 ○

「質問がある」というときの「質問」の意味で、中国語では「问题(問題)」という言葉を使う。

「問題(问题)」は、日本にも中国にも同じ形の言葉がある日中同形語だが、使い方が違うのでこのような誤用が生じる。

3 ×

「一人」「ひとり」と訓で読むべきなのに「いちにん」と音で読んでしまったのが原因。同形語は関係ない。

なお、音読みは昔の中国から入ってきた読み方なので今の中国語の読み方とも異なる。中国語が誤用の原因ではない。

4 ×

「効」を「效」と書いてしまったのは現在の中国で使われている簡体字が原因。中国語のフォントが入っているパソコンを使うとこのような誤りが生じる。

「効(效)」は日中同形語(同形同義語)だが、選択肢4を答えにするなら「日中同形語」が原因というより「簡体字」が原因といいたい。

答えは2

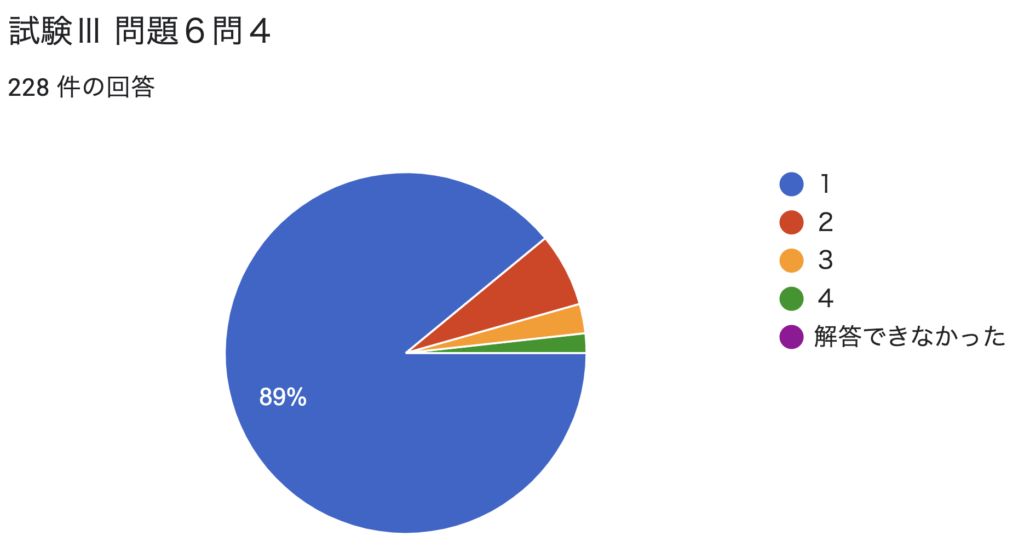

問4 帰納的アプローチ 正解率89

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問2【文法の帰納的な教え方】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題6問1【帰納的アプローチに関する記述】

帰納的アプローチについては上記過去問でも出題されている。見比べておくと理解が深まる。

| 帰納的アプローチ | 実践的事例→一般的ルールを発見 |

| 演繹的アプローチ | 一般的ルールを学ぶ→実践的事例に活かす |

1 ○

平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題6のとおり、帰納的アプローチは、学習者自身が文法規則を発見するプロセスを経験するため、文法が定着しやすい。

2 ×

平成30年度の問題で解説したように、「原理的な文法説明を好むタイプの学習者の場合」は、演繹的アプローチの方が動機が高められる。

3 ×

演繹的アプローチの場合は、最初から教師が説明するので時間が短くて済むが、帰納的アプローチの場合は、まず学習者に考えてもらい、それから学習者の考えが適切かどうか確認するので、時間がかかる。

4 ×

帰納的アプローチでは、学習者が文法規則を発見できるように、「多くの目標言語の実例(令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問2)」を用意しなければならない。

答えは1

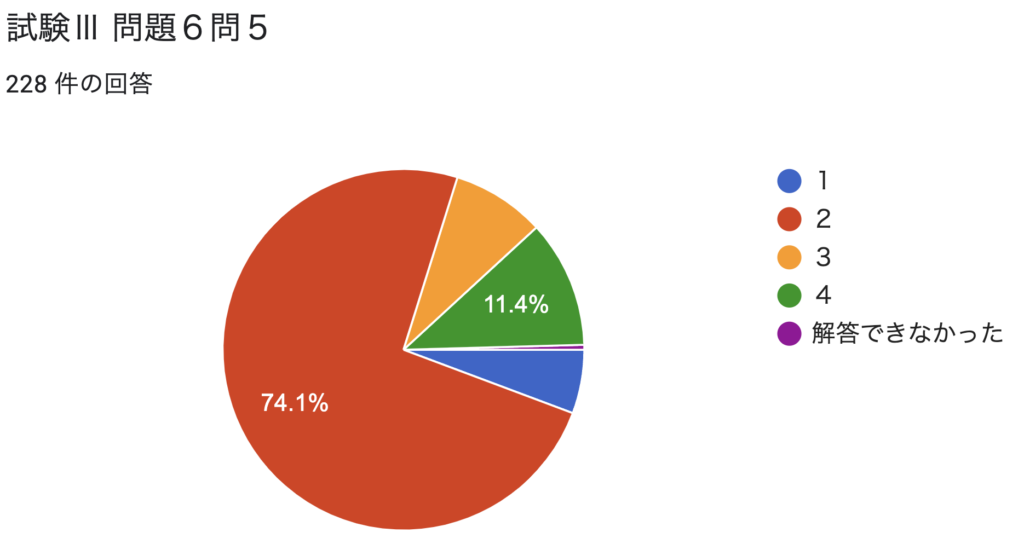

問5 社会と接点を持てるような課題 正解率74

1 適当

国際交流団体や冊子の読者と接点を持てる。

2 不適当

新聞記事探しは一人でできるし、要約を書くだけでは発表するチャンスもなく、社会との接点が持てない。

3 適当

SNSを通じてコメント返しをしたり社会と接点が持てる。

4 適当

友人と接点が持てる。

答えは2

問題7 インタビュー活動を取り入れた中上級レベルの授業

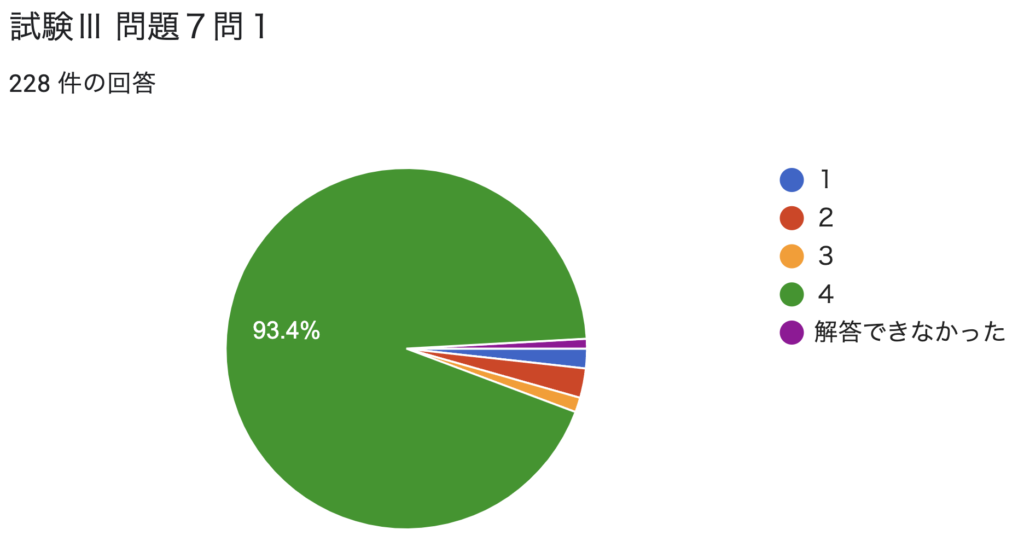

問1 教師以外の母語話者と接触する活動の利点 正解率93

1 ×

学習者のレベルに合わせて話すのは教師のティーチャートーク

2 ×

母語話者が話したいことが学習者が聞きたいことと一致するとは限らない。

3 ×

文法構造や使用上のルールなどの解説を受けるならプロである教師の方が良い。

4 ○

教師以外の母語話者と接触すれば、母語話者の多様な背景や異なる日本語の使い方に触れることができ、社会文化能力を強化することができる。

なお、社会文化能力という言葉は、新試験範囲である「必須の教育内容50」の48に当たる。

社会文化能力とは、その社会や文化に応じたコミュニケーションをする能力

答えは4

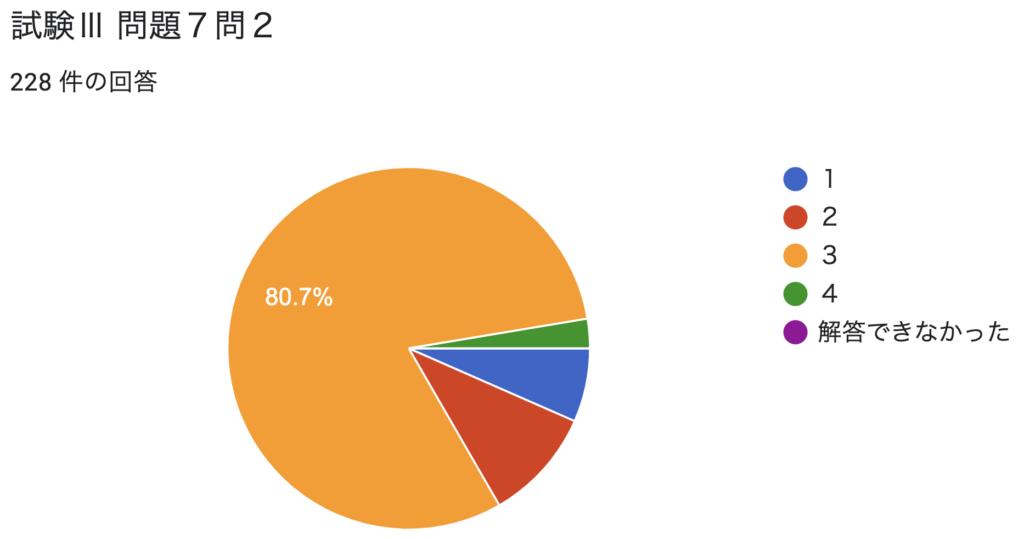

問2 インタビューの際の留意点 正解率80

1 ×

オープンクエスチョンは答えが決まっていないので相手は自由に話せる。一方で、求めていた答えが得られなかったり、答えるのが難しかったりするので、その場合は、クローズドクエスチョンで答えを提示してあげるといい。逆に相手の話をもっと聞きたいときは、クローズドクエスチョンからオープンクエスチョンに変える。オープンとクローズドの順番は決まっておらず、場に応じて臨機応変に。

2 ×

くだけた話し方をすることで話しやすくなる。必ずしも緊張感を保つ必要はない。

3 ○

相手が話しやすいように質問の順序を検討しておく。

4 ×

インタビューは会話が目的ではなく、回答を得ることが目的なので、質問から外れた場合は、テーマに引き戻す。

答えは3

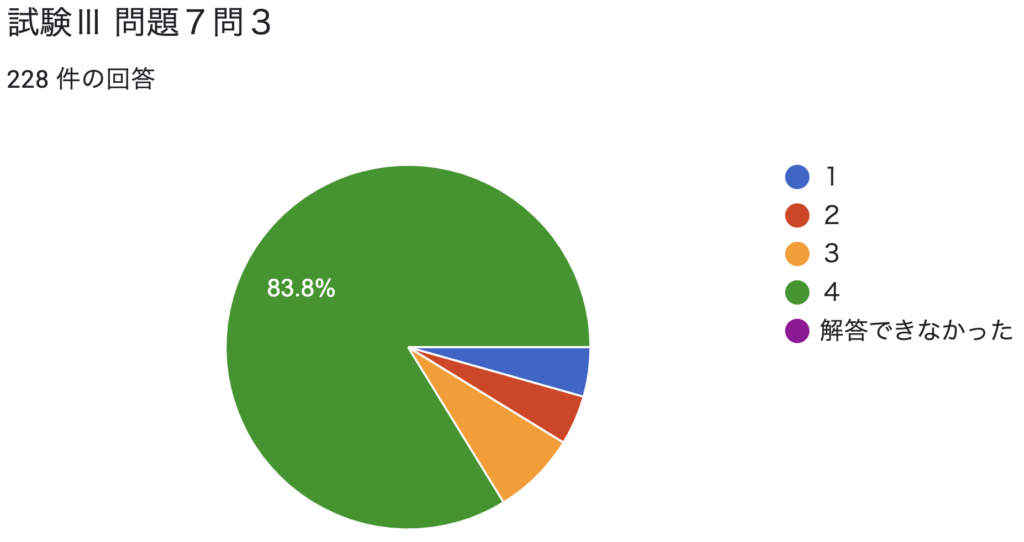

問3 アポイントメントを取るメールで相手への配慮の観点から問題となる語用論的誤りの例 正解率83

語用論的誤りとは、文法的には正しいがその場には不適切な誤り

「相手への配慮」ができていない選択肢を探す。

1 ×

「インタビューに答えてくださったら」

助詞の誤り。

2 ×

「就職活動についてのインタビュー」

複合格助詞の誤り

3 ×

「インタビューをやらせていただけませんか」

使役形の誤り(さ入れ言葉)

4 ○

文法的には誤りではないが、インタビューをお願いする側なのに「てもいい」という許可を与える表現を使っているのが不適切

相手への配慮の観点から問題となる語用論的誤り

答えは4

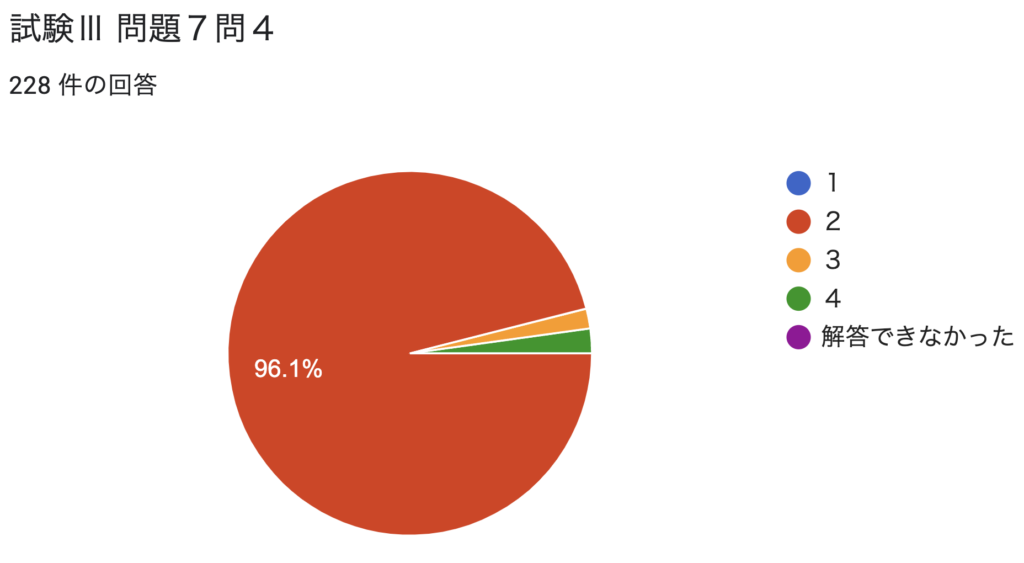

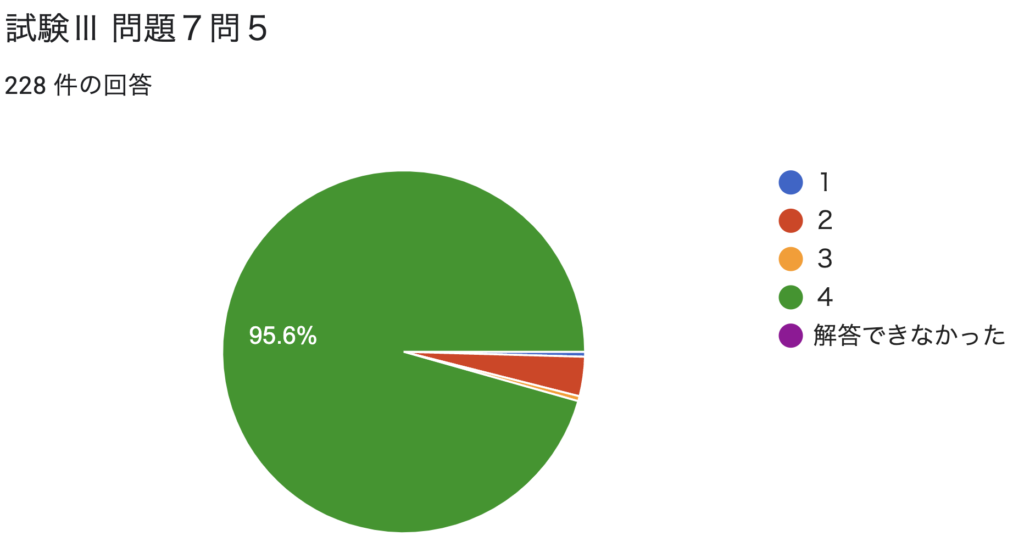

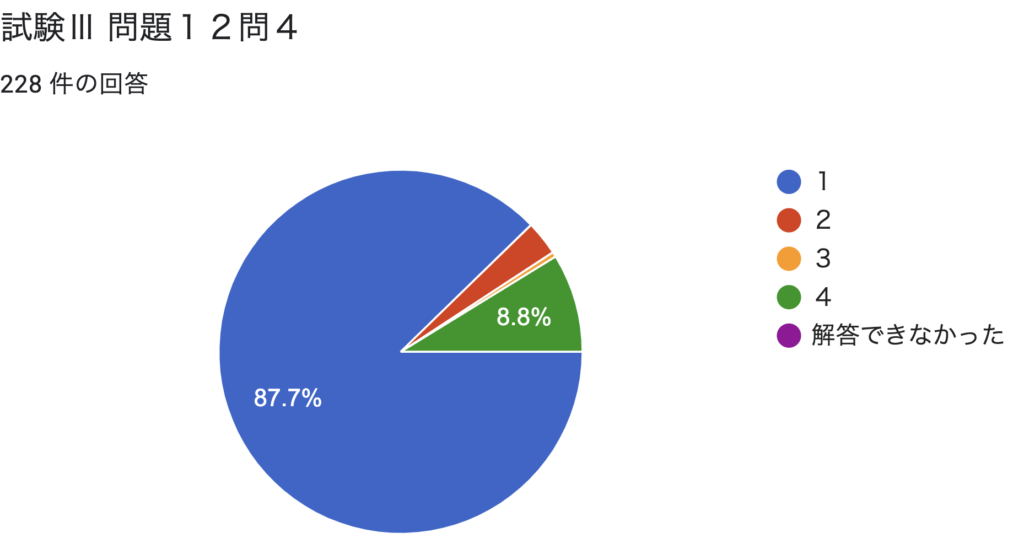

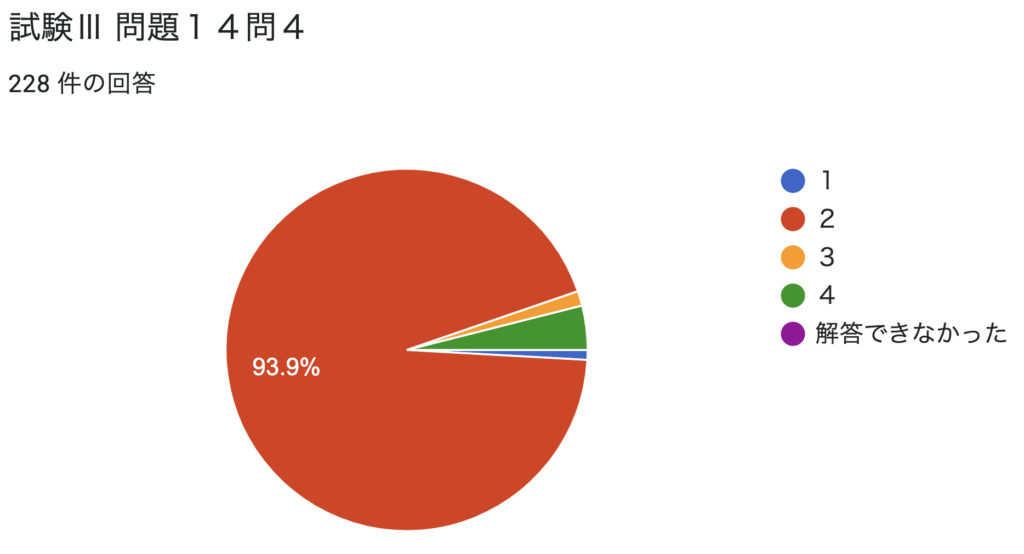

問4 配布資料を作成する際の留意点 正解率96

1 ×

フォントは統一しないとみにくい。

2 ○

数値はそのままではわかりにくいのでグラフを使用して視覚的に分かりやすくするとよい。

3 ×

用語は統一しないと混乱する。

4 ×

配布資料と発表の流れは同じ方がわかりやすい。

答えは2

問5 振り返りシートを用いた学習者参加型評価の利点 正解率95

学習者自身による評価はよく出題されている。

平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題5問3では「Can-do statements」を使った自己評価が問われているので見比べておくよい。

1 ×

学習者自身の評価なので個人差が大きく学習者の序列化は難しい。

2 ×

教師からの評価ばかりで自己評価の経験がないと最初は戸惑うかもしれない。

3 ×

学習者の人数が多いと、それをチェックする教師の時間は長くなる。

4 ○

学習者自身で振り返ることで、自身の変化に気づき学びを促進できる。

答えは4

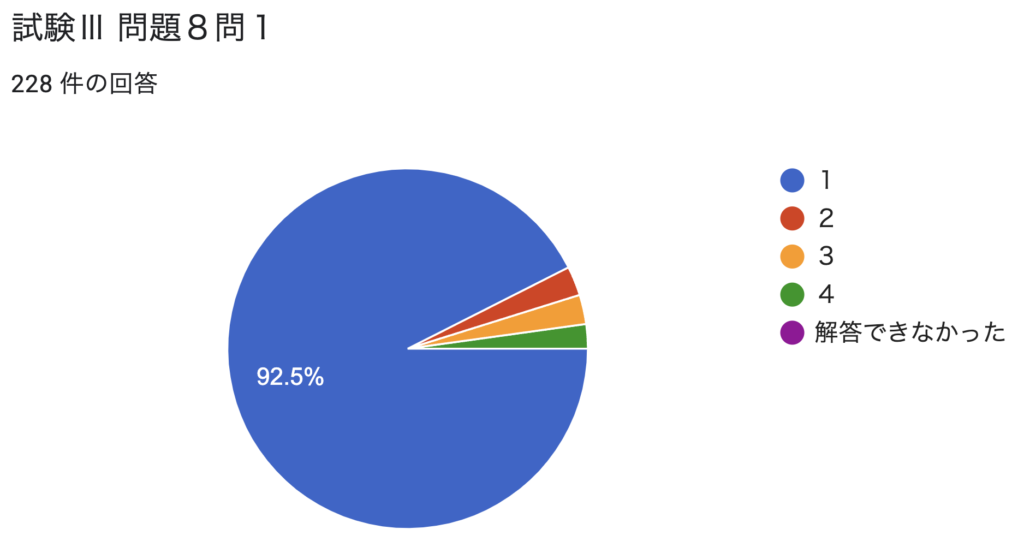

問題8 大学のレポート作成の授業

問1 テーマに関する資料や文献 正解率92

1 ○

先行研究を複数見ることで過去の研究と自分の研究の違いが明確になる。レポート作成の際の理論的裏付けに役立つ。

2 ×

少人数だと一般化できない。統計学の知識

3 ×

情報源を確認し、確かなものを使用する。

4 ×

情報を広く集めるには検索方法を一つに絞らない方がよい。

答えは1

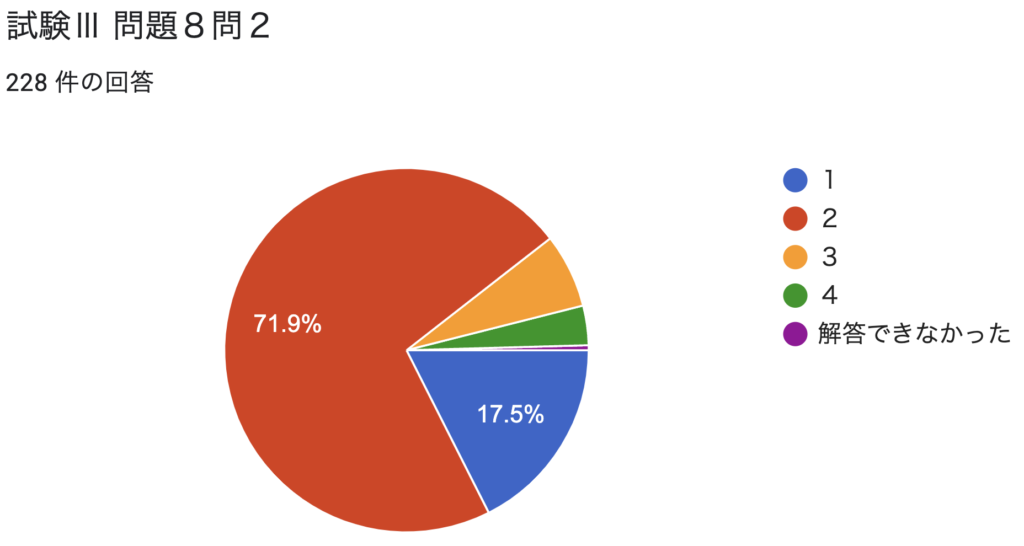

問2 リサーチ・クエスチョン 正解率71

リサーチ・クエスチョンとは、リサーチ(調査)のためのクエスチョン(質問)。

リサーチクエスチョンを設定することで、リサーチで何を求めるのか、方向性を定めることができる。

1 適当

リサーチすべきこと(「若者は政治参加に消極的である」かどうか)が前提になってしまっているので、前提を含まない問いにするとよい。

2 不適当

クローズドクエスチョンである二者択一のほうが答えるのは簡単だが、「なぜ」で問うオープンクエスチョンも答えが導き出せないわけではない。

3 適当

レポートの読み手が誤解しないよう曖昧な言葉は明確に定義する必要がある。

4 適当

調査時間には限りがあるため、対象範囲を絞るとよい。

答えは2

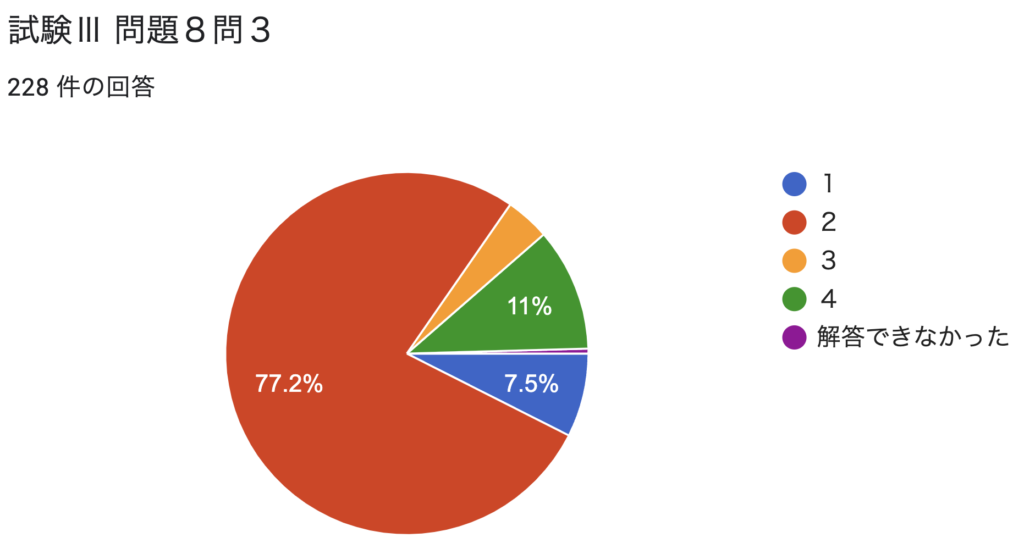

問3 アウトラインの検討をピアレスポンスで行う留意点 正解率77

ピアでの活動はよく試験に出るので上記まとめを読んでおく。

ピア・レスポンスとは、仲間(ピア)の書いた文に反応(レスポンス)すること。

ピア・レスポンスは令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題8問3でも出題されている。見比べておくと理解が深まる。

アウトラインとは、あらすじ、概要のこと。

1 ×

アウトラインの段階で文章の内容について詳しく説明してアドバイスをもらえば、本文を書くときに活かせる。

2 ○

今抱えている問題点や意見が欲しい部分があれば伝えたほうがよい。

3 ×

具体的なアドバイスのためにピアレスポンスをしているので避ける必要はない。

4 ×

一般的な見解ではなく、その人の見解が知りたいからピアレスポンスを行う。

答えは2

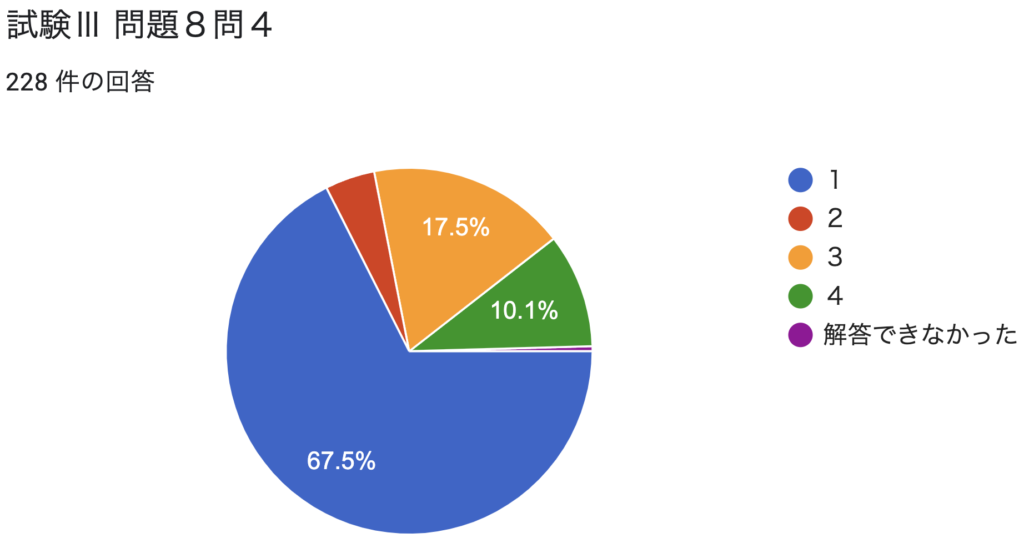

問4 文献を引用する際の留意点 正解率67

1 ○

試験Ⅰ問題7問5【著作権】で出題されたように、勝手に修正するのは著作権侵害の恐れがあるので、誤字や脱字は治さずに「(ママ)」と書いてそのまま引用するのがよい。

2 ×

信頼できるかわからないので元の資料を調べた方がよい。

3 ×

間接引用は、要約して自分の言葉で書くので、繰り返しは省略する。

4 ×

間接引用は、自分の言葉で書くので、自分の解釈を示す前に書かれることが多い。

間接引用の例)H先生は猫は神だというが、私は天使だと思う。

答えは1

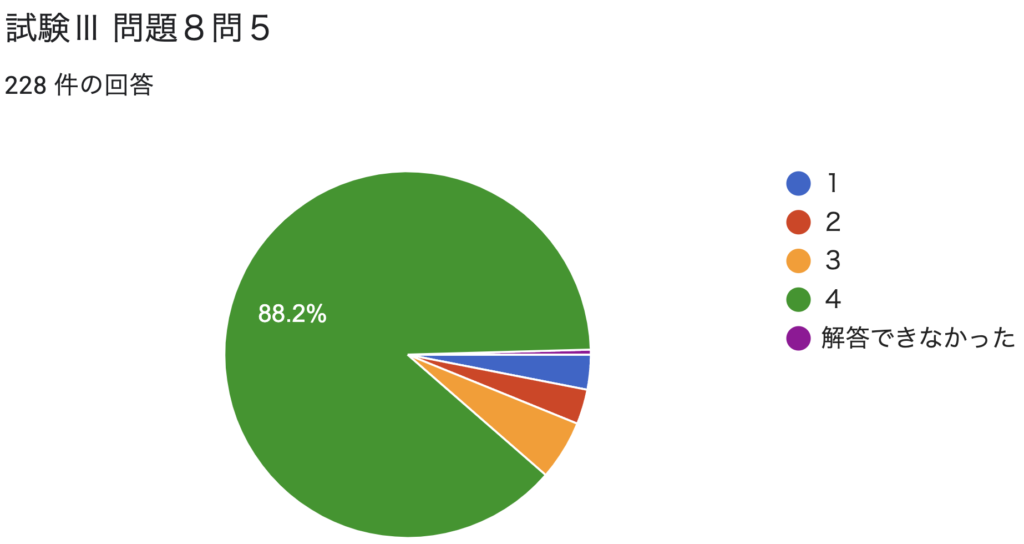

問5 レポートのタイトル 正解率88

1 適当

主題と副題にわけたほうが視認性が良くなる。

2 適当

内容が想像できる分かりやすい表現がいい。

3 適当

レポートが読まれるためには差別化が大事。独自性を強調するとよい。

という独自性あるタイトルを見て、私は下記の本を即購入した。

4 不適当

「多数な読み手の関心を引く」ためには、多数の読み手が理解できるわかりやすい表現を選ぶべき。専門用語を積極的に取り入れて難しくなったレポートは専門家しか読まない。

答えは4

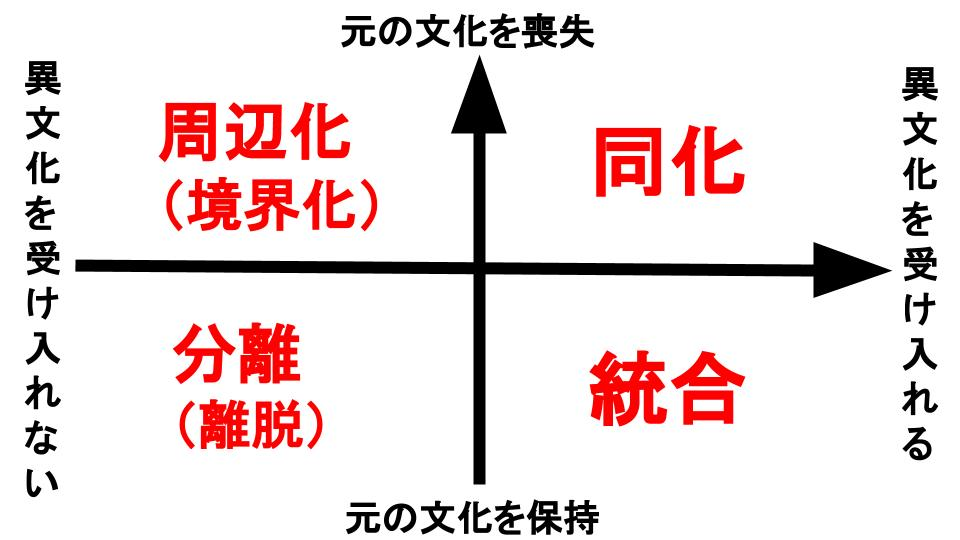

問題9 異文化と心理的サポート

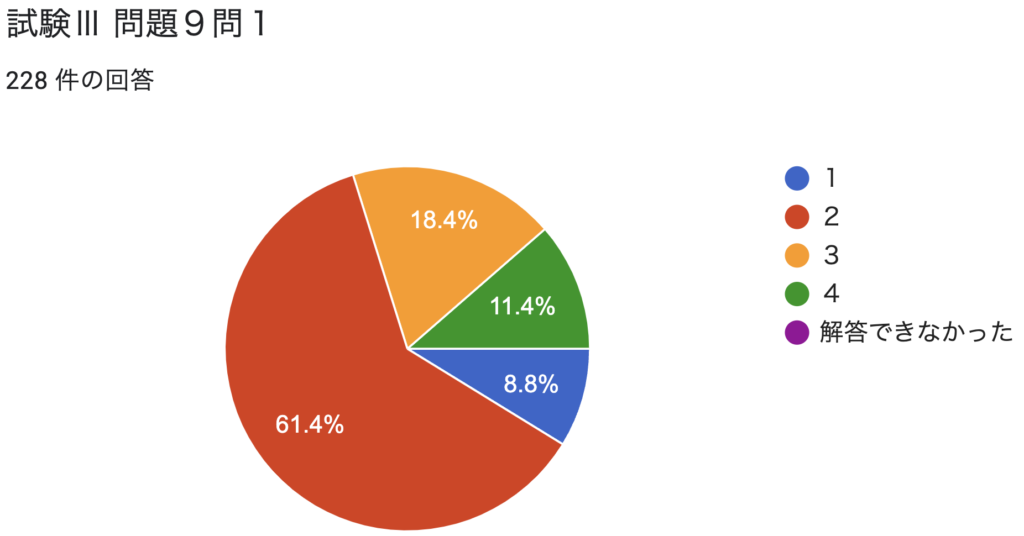

問1 在留外国人 正解率61

出入国在留管理庁「令和4年末現在における在留外国人数について」からの出題

在留外国人など時事問題は下の記事にまとめてある。

1 ×

中国、ベトナム、韓国の順

| (1) | 中国 | 761,563人 | (+44,957人) |

| (2) | ベトナム | 489,312人 | (+56,378人) |

| (3) | 韓国 | 411,312人 | (+ 1,457人) |

| (4) | フィリピン | 298,740人 | (+22,125人) |

| (5) | ブラジル | 209,430人 | (+ 4,551人) |

| (6) | ネパール | 139,393人 | (+42,284人) |

| (7) | インドネシア | 98,865人 | (+39,045人) |

| (8) | 米国 | 60,804人 | (+ 6,642人) |

| (9) | 台湾 | 57,294人 | (+ 6,103人) |

| (10) | タイ | 56,701人 | (+ 6,377人) |

2 ○

在留外国人数は過去最高で、上位3カ国・地域(①中国②ベトナム③韓国)過去3年間変化していない。

3 ×

選択肢1で引用した表の右が2021年末時点と比べた増減数。いずれも増加している。

4 ×

増加率が最も高いのはインドネシア

39045人(増加した人数)÷59820人(2021年末の人数)=0.65270812

インドネシアは約65%増加している。

答えは2

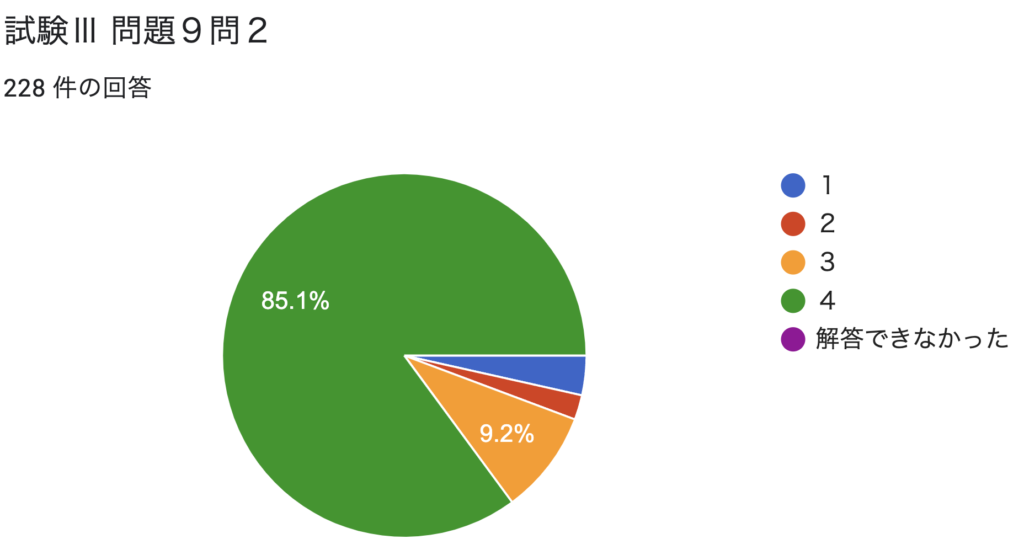

問2 心理的援助を日本語教師が行ううえで考慮すべきこと 正解率85

心理的援助に関して日本語教師が考慮すべきことは、平成25年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題10問5でも出題されている。

1 ×

先回りして解釈したら学習者が本当に言いたいことに気づけないかもしれない。ちゃんと聞くべき。

傾聴について出題された令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題9問3も参考に。

2 ×

学習者の相談を聞くのは身近な日本語教師がいい。相談内容次第で外部の専門家の力を借りる。平成25年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題10問5でも出題された。

3 ×

プライベートな情報を勝手に共有するのはよくない。信頼を損なう。

4 ○

一人で抱え込みすぎるのはよくない。限界を把握し、専門家につなぐ。

答えは4

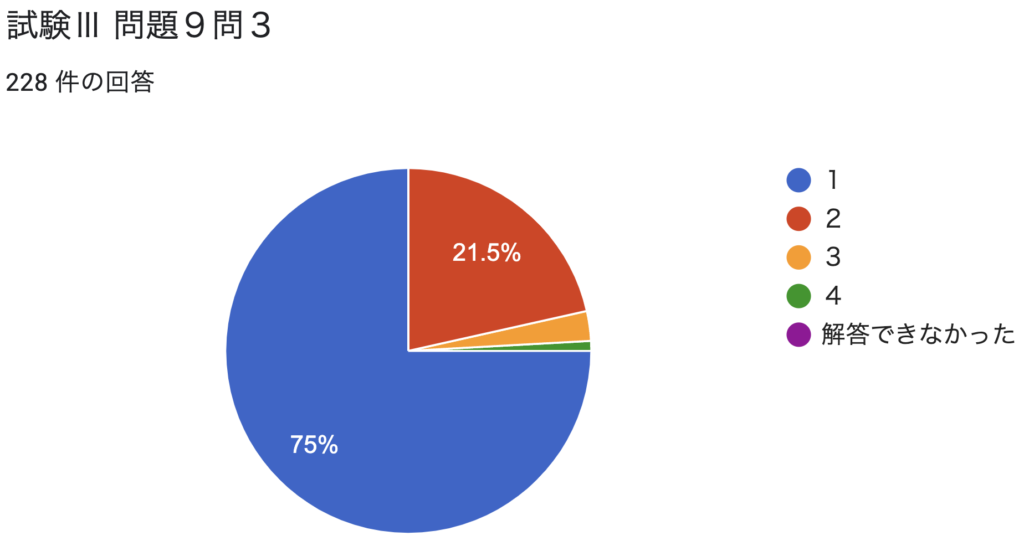

問3 情緒的サポート 正解率75

ソーシャルサポートは、令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題8の大問でも説明されているので見ておくとよい。令和3年度試験Ⅰ問題8問1では道具的サポートの例が出題されている。

ソーシャルサポートのことを知らなくても本文にヒントがあるので解ける。

「ソーシャルサポートにおける道具的サポートと情緒的サポートに関する知識」の「情緒的サポート」に関して、「ストレスに苦しむ学習者へのサポート」

とあるので道具ではなく情緒的なサポート(心のサポート、気持ちのサポート)をしている選択肢を選ぶ。

わかりにくい人は

目に見えるものをサポート→道具的

目に見えないものをサポート→情緒的

と考えれば選びやすい。

1 ○

励ますのは心のサポート

2 ×

人を紹介するのは道具的

3 ×

情報を与えるのは道具的

4 ×

経済的な援助は道具的

答えは1

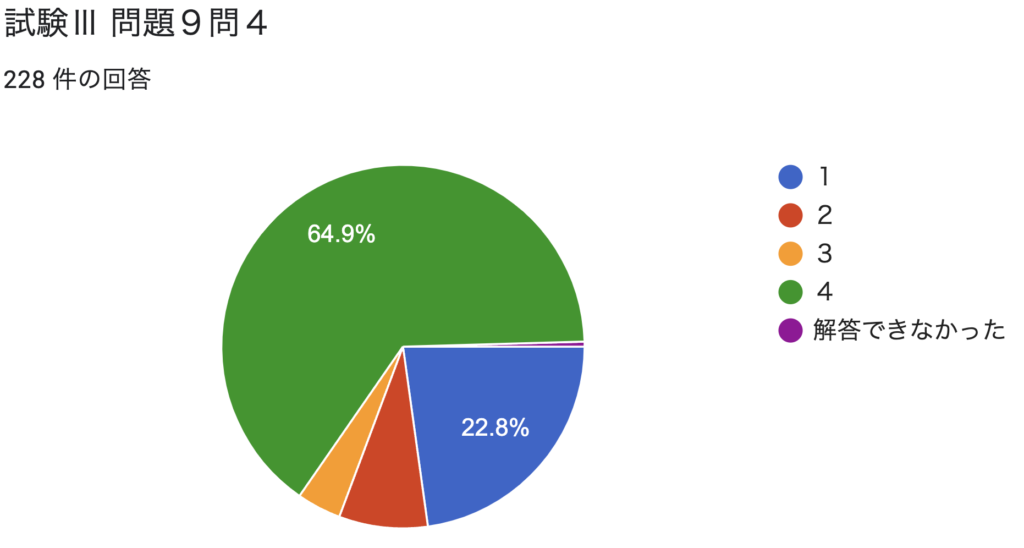

問4 エポケー 正解率64

エポケーは過去に何度も出題されているので別の過去問にも挑戦してみるとよい。

特に平成26年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題11問2【エポケーの例】は今回とほぼ同じ。

エポケーといえば判断や評価をしないこと。

1 ×

「それはひどい」という評価をしている。

2 ×

「直接言った方がいい」と判断している。

3 ×

「非常識な人」「困ってしまいます」と評価している。

4 ○

判断も評価もしていない。

答えは4

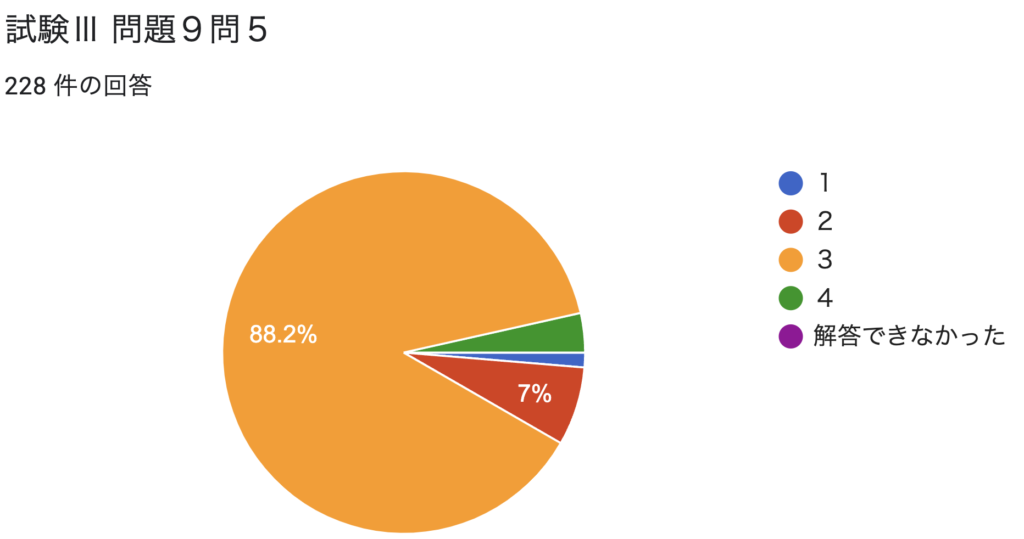

問5 異文化間対人関係 正解率88

1 適当

異文化体験にはプラスの面もある。

2 適当

気づかぬうちに自文化を取り入れていることを自覚することで、自分の考えが当たり前じゃないと気づく。日本で成長するとお茶(緑茶)は甘くないという常識になるが海外に出ると変わる。日本の常識は非常識かもしれない。親切を受けても相手に直接お礼を言わない文化もある。「ありがとう」がないと腹を立てず、当たり前だと思わないことが異文化間対人関係を構築する上で大事。

3 不適当

文化に優劣はない。どちらかを重視するのではなく統合する。

4 適当

違いを自覚し、理解し合うのが大切。

答えは3

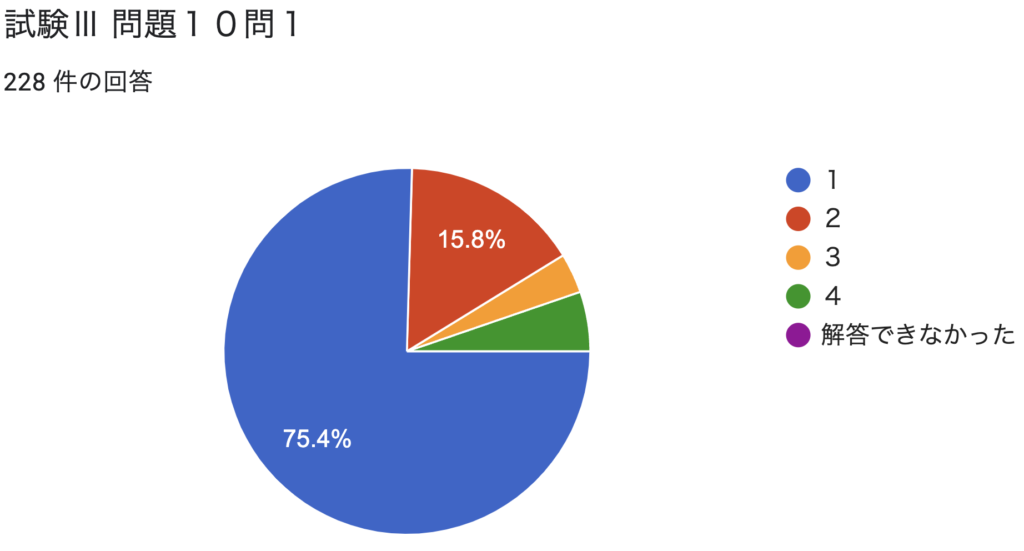

問題10 第二言語学習

問1 学習ストラテジー 正解率75

学習ストラテジーはほぼ毎年出題されているので

下記記事を参考に過去に出題された学習ストラテジーの過去問を一度全て解いて見るとよい。

曖昧だっだ学習ストラテジーの知識が整理される。

1 ○

「複数の例文から文法の活用系の規則を類推する」のように、分かろうとするときの工夫は認知ストラテジー

2 ×

「イメージや音を結び付ける語呂合わせを考える」のように、記憶するときの工夫は記憶ストラテジー

選択肢2を選んだ人が多い。

認知ストラテジーと記憶ストラテジーの区別が難しいようだ。

分かりやすい判別方法は下記のとおり

理解したい→認知ストラテジー

覚えたい→記憶ストラテジー

3 ×

「分からない単語を近い意味の言葉で代用する」のように、知識不足を補う工夫は補償ストラテジー

4 ×

「ネイティブの会話パートナーを探して勉強する」のように、他者を利用する工夫は社会的ストラテジー

答えは1

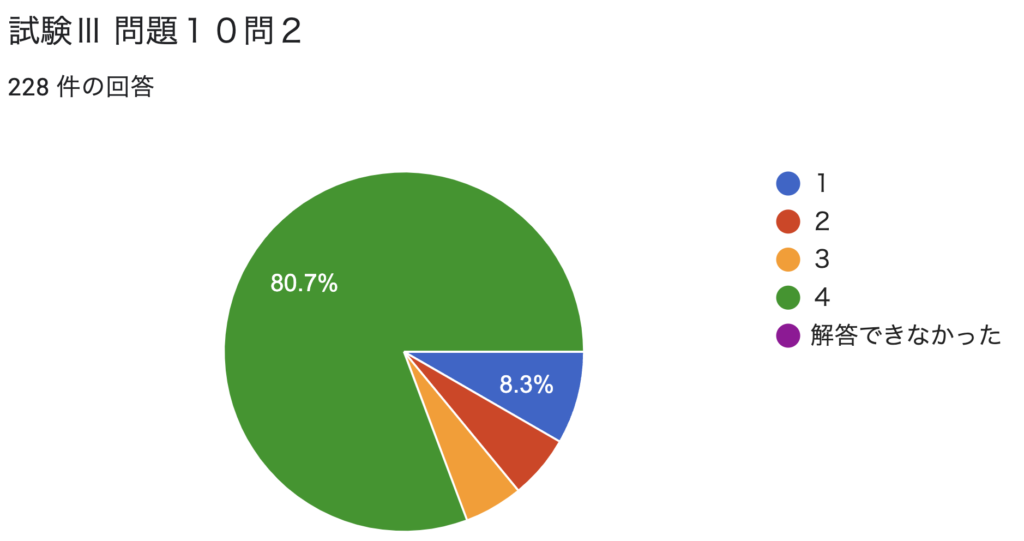

問2 場独立型の学習者が得意なこと 正解率80

認知スタイルは下記の過去問でも出題されている。

見比べておくと理解が深まる。

場独立型は、隠キャ。オタク系。場の空気を読むのは苦手だが一人で論理的に考えたり分析するのが得意。ざっくり大まかに把握するのは苦手だが細かいことを覚えるのは得意。口頭能力より筆記能力が強い。

場依存型は、陽キャ。パリピ系。場を読むのが得意というか場に依存。直感重視。コミュ力高い。細かい文法は弱いがざっくり大まかに把握するのは得意。文法の筆記テストよりもその場が大事な口頭能力のパフォーマンステストが得意。

1 ×

「自分から積極的に話しかける」のが得意なのは場依存型

2 ×

「概要を把握する」のが得意なのは場依存型

3 ×

「口頭能力のパフォーマンステスト」が得意なのは場依存型

4 ○

「活用規則などの文法の筆記テスト」が得意なのは場独立型

答えは4

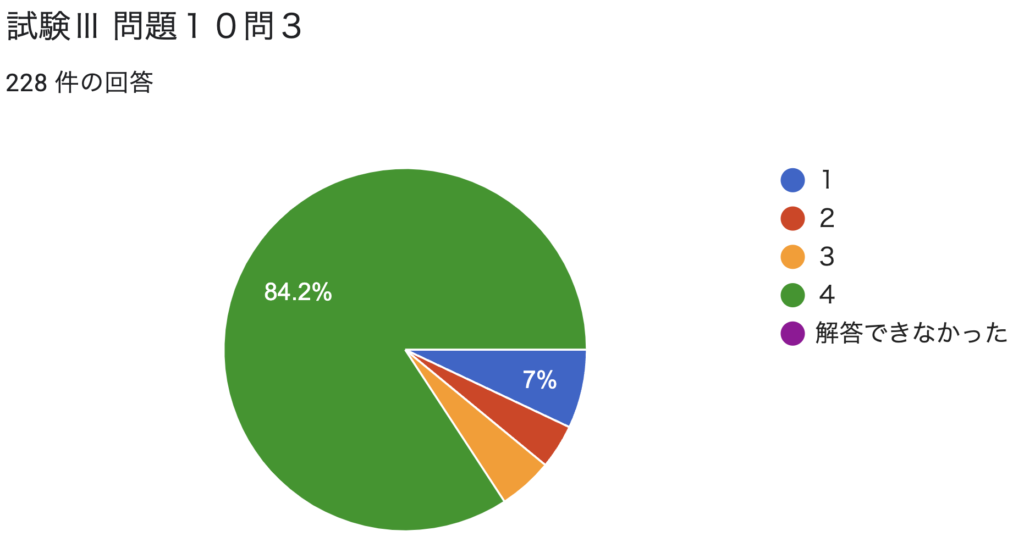

問3 総合型の学習者が好む学習活動の例 正解率84

「総合型」と「分析型」という分け方は初めて出題されたが言葉の意味から選択肢を分ければ解ける問題

総合とは、ばらばらのものを一つにまとめあげること(大辞林)

分析とは、ある事柄の内容・性質などを明らかにするため、細かな要素に分けていくこと(大辞林)

→複数のものをまとめた選択肢を選ぶ

1 ×

翻訳は一文一文なので、複数のものをまとめていない。

2 ×

暗唱は一文一文の暗記なので、複数のものをまとめていない。

3 ×

複数のものをまとめていない。

4 ○

複数のものをまとめて創作している。

答えは4

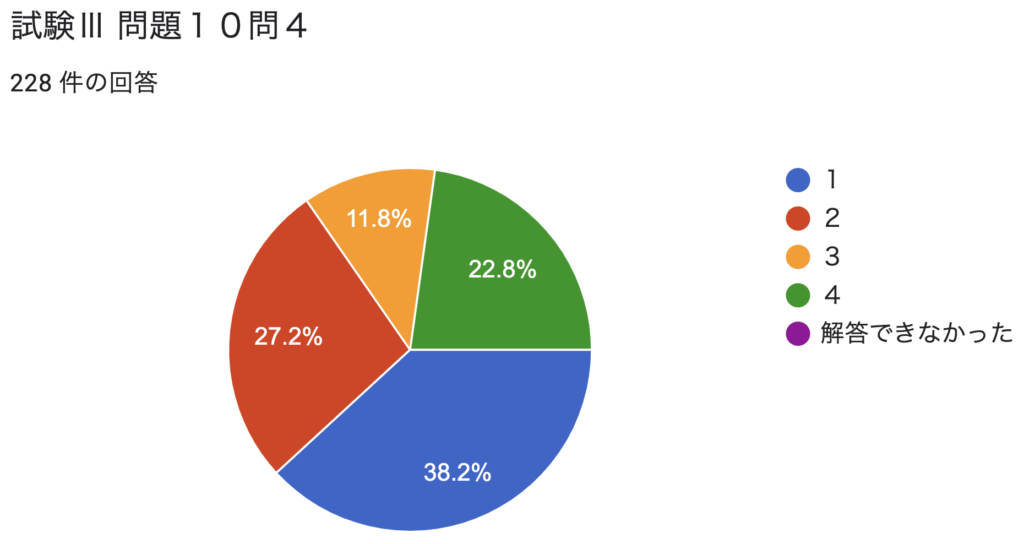

問4 学習スタイルを広げる方法 正解率38

問3と同じく言葉の意味から選択肢を検討

1 ○

視覚型は目からの刺激を好む。つまり「読む書く」。劇の役を演じるのは、「話す聞く」なので、学習スタイルを広げていくよう働きかけるのに適当

2 ×

聴覚型は耳からの刺激を好む。つまり「聞く話す」。会話は好みと同じなので、学習スタイルは広がらない。

3 ×

運動型は実際に活動するのを好む。街頭インタビューは好みと同じなので学習スタイルは広がらない。

4 ×

触覚型は皮膚からの刺激を好む。料理を作るのは野菜に触れたり包丁を握ったり好みと同じ皮膚からの刺激なので学習スタイルは広がらない。

答えは1

問5 学習ストラテジーが重要な理由 正解率92

学習ストラテジーとは、勉強するときの工夫

どうして工夫が必要なのか?

一人で勉強していて壁にぶつかったときでも、それを乗り越えられるように。

つまり自律的な学習のため。

答えは2

問題11 言語処理のプロセス

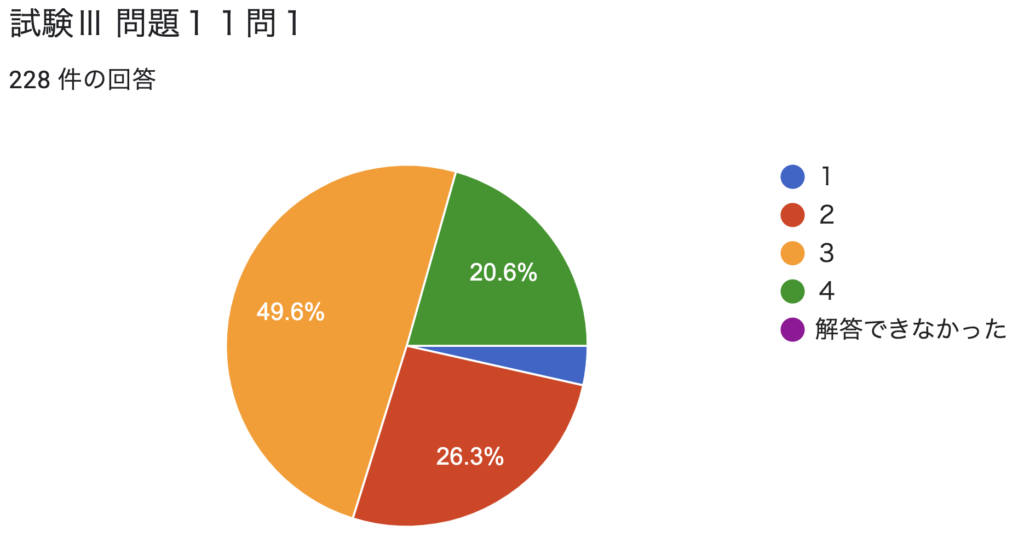

問1 インプット 正解率49

言語の習得にはインプットがインテイクになる必要があるというシュミットの気づき仮説(令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題10問2参照)から、インプットとインテイクの違いも下記の過去問で出題されているので合わせて見ておくと理解が深まる。

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題10問2

インプットとは、学習者に向けられた言語情報

インテイクとは、学習者に向けられた言語情報のうち、学習者が言語形式に注意を向けて、理解し、頭の中に取り込んだもの。

つまり

選択肢2がインテイク

選択肢3がインプット

答えは3

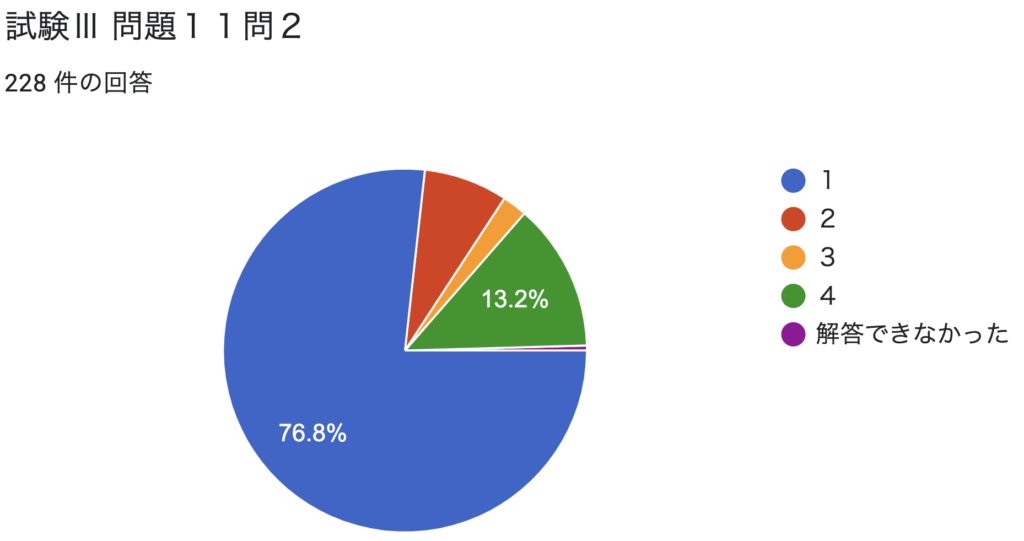

問2 メンタル・レキシコン 正解率76

メンタル・レキシコンについては令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題9問2でも出題されているので合わせて解いておくと理解が深まる。

メンタル・レキシコンとは、その人の頭の中の辞書。例えば、私の場合「猫」のメンタル・レキシコンから「ソラ」という言葉が出てくる。飼い猫の名前である。

1 ○

メンタル・レキシコンはその人の頭の中なので、内容は固定的ではなく、既にある情報の変更や新しい情報の蓄積がなされる。

2 ×

子猫とは「小さい猫」という意味で、ひらがなでは「こねこ」と書く。

このように意味と形式は区別されて頭の中に入っている。

3 ×

音韻とは言語の音声のこと。「こねこ」をどう発音するのかという音声情報も私の頭に中に入っている。

4 ×

私の頭の中の「猫」に関する情報は概略的なものではなく、猫の習性やどうやって近づけば仲良くなれるかなど細かいものもある。

答えは1

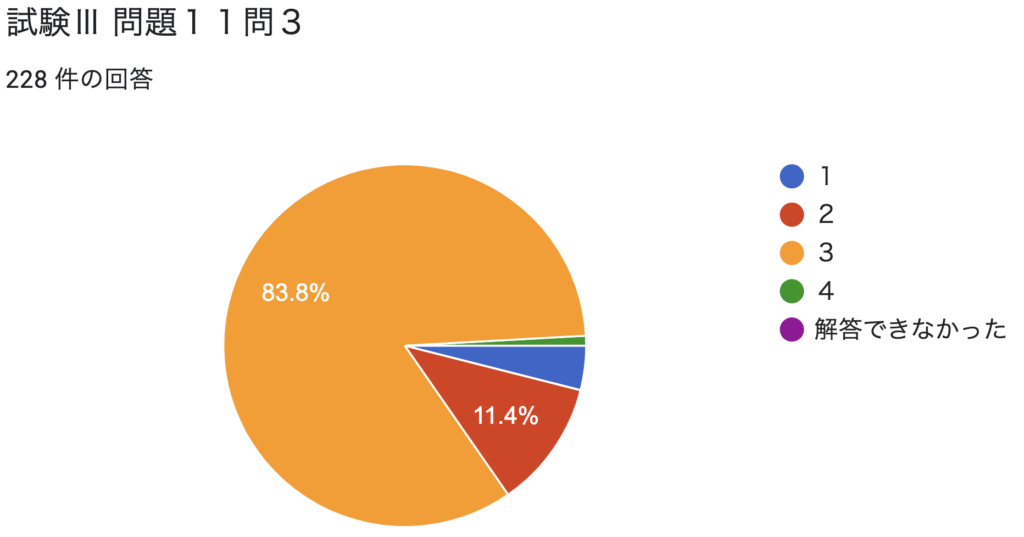

問3 ネットワーク構造 正解率83

ネットワーク構造とは、網の目のように広がった構造のこと。

五十音順はネットワーク構造ではない。

答えは3

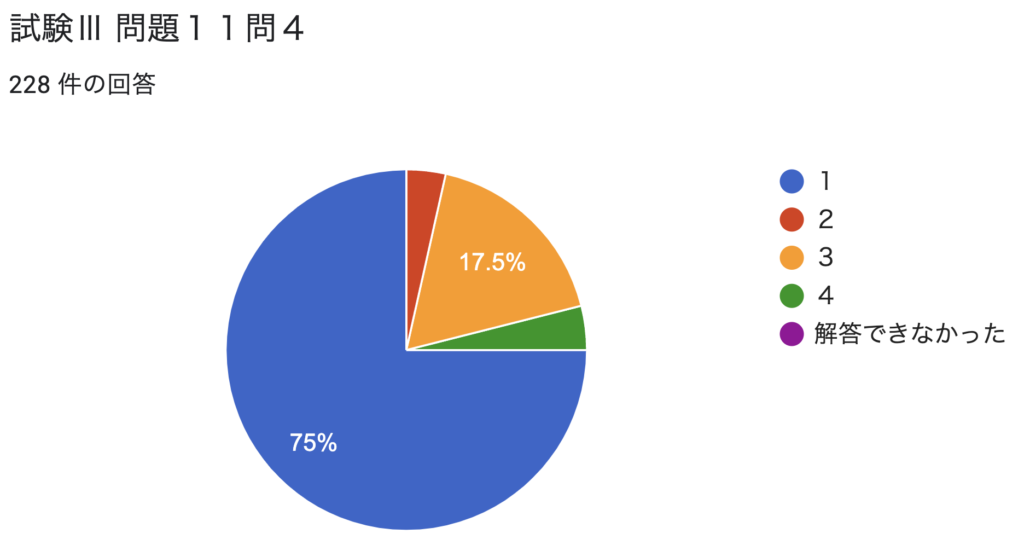

問4 プライミング効果 正解率75

プライミング効果については平成26年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題10で説明されており、下記用語集でもまとめている。

平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題11問5ではプライミング効果の例も出題されているので合わせて見ておくと理解が深まる。

言語学におけるプライミング効果とは、先に提示された語によって、それに関連する語が思い出されやすくなること(平成26年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題10問1)。

答えは1

問5 第一言語と第二言語の二つのメンタル・レキシコン 正解率64

1 ×

語彙とは、ある特定の概念を表すための形式。

たとえば「りんご」という語彙は1つだが、そこから、りんごそのものだけでなく、りんごの赤さとか、アダムとイブの話とか、iphoneを作っている会社とか様々な概念が思い浮かぶ。語彙より概念の方が多い。

2 ×

日本語の書字の形式は仮名や漢字だが、英語はアルファベット。形式が異なるので共有できない。

3 ×

L:昨日、猫カフェに行きます。

T:へえ、昨日猫カフェに行きましたか。

L:あ、はい猫カフェに行きました。

上の会話のL(学習者)はT(教師)と会話しつつ(言語処理)、昨日だから「行きます」じゃなくて「行きました」であると言語学習している。

4 ○

第二言語の場合、語彙と概念の結びつきの強さは習熟度による。

例えば、初級の学習者は「遊ぶ」という語彙と概念の結びつきが弱いため

「遊ぶ」を英語のplayと同じような概念だと捉えてしまい

サッカーを遊ぶ

と言ったりする。

答えは4

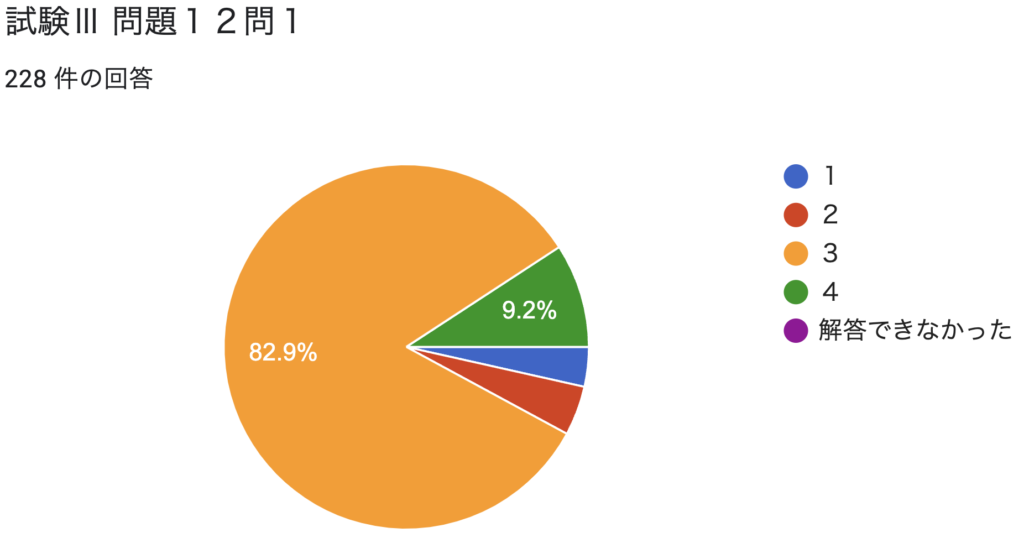

問題12 日本語の文字種と文章

問1 漢字の字音と字訓 正解率82

漢字の字音とは、中国からきた漢字の音。音読み

漢字の字訓とは、漢字の意味にあたる日本語がその漢字の読みとなったもの。訓読み

1 ×

漢字の字音は、漢語に用いられる。

漢字の字訓は、和語に用いられる。

外来語の音は、元の国の言葉に由来し昔はその意味や音から漢字が当てられた。例えば、「ガラス」はオランダ語から来た外来語だが、原料に「硝石(しょうせき)」を使っているので「硝子」と書く。最近の外来語はカタカナで書く。

2 ×

和製漢語とは、日本で作られた漢語。例えば「電話」は和製漢語だが、字音で「デンワ」と読む。

3 ○

漢字の字訓は、一つの漢字に複数の読みが当てられるものがある。

例えば「開く」は「あく」「ひらく」「はだく」という字訓がある。

4 ×

一つの和語に複数の漢字が当てられるものもある。

たとえば、音を耳で感じ取るという意味の「きく」には「聞く」「聴く」という2つの漢字がある。

答えは3

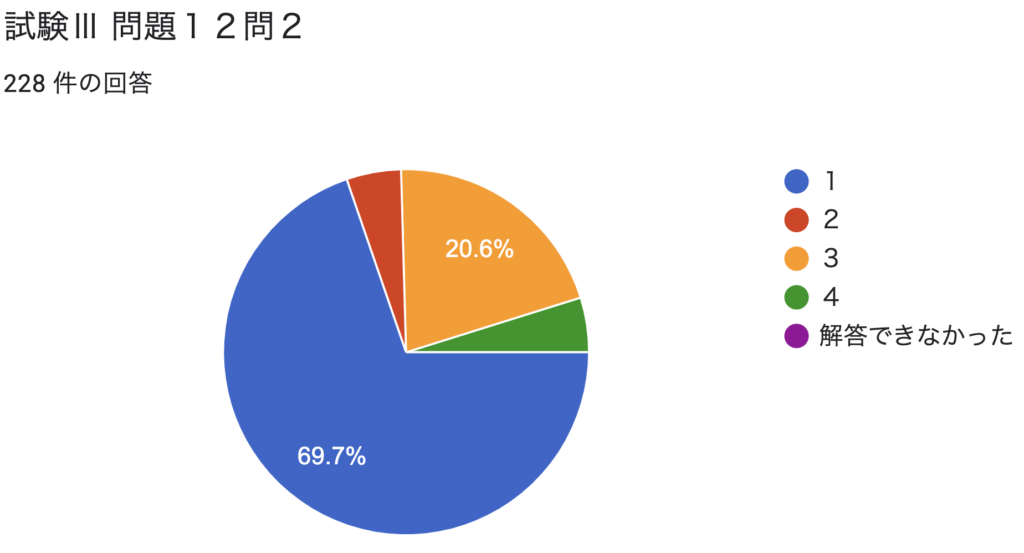

問2 現代仮名遣いと送り仮名の付け方 正解率69

現代仮名遣いの例と送り仮名の指導が平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題12で出題されているので合わせて見ておくと理解が深まる。

1 ○

歴史的仮名遣いは,明治以降,「現代かなづかい」(昭和21年内閣告示第33号)の行われる以前には,社会一般の基準として行われていたものであり,今日においても,歴史的仮名遣いで書かれた文献などを読む機会は多い。歴史的仮名遣いが,我が国の歴史や文化に深いかかわりをもつものとして,尊重されるべきことは言うまでもない。また,この仮名遣いにも歴史的仮名遣いを受け継いでいるところがあり,この仮名遣いの理解を深める上で,歴史的仮名遣いを知ることは有用である。付表において,この仮名遣いと歴史的仮名遣いとの対照を示すのはそのためである。

文化庁「現代仮名遣い 前書き」より

例えば、オの長音は「う」を添える(おとうさん、きょう、とうだい)が(原則)

「とおい」「おおきい」「こおり」「おおい」「とお」のように歴史的仮名遣いの影響(「オ」の発音で使われていた「ほ」と「を」を「お」に変更)から「お」を添えるものもある(特例)。

例外の覚え方

①遠くの(とおくの) ②大きな(おおきな) ③氷の上を(こおり)

長音の授業より

④多くの(おおくの) ⑤狼(おおかみ) ⑥十ずつ(とお)

⑦通った(とおった)

2 ×

この仮名遣いは,法令,公用文書,新聞,雑誌,放送など,一般の社会生活において,現代の国語を書き表すための仮名遣いのよりどころを示すものである。

この仮名遣いは,科学,技術,芸術その他の各種専門分野や個々人の表記にまで及ぼそうとするものではない。

文化庁「現代仮名遣い 前書き」より

3 ×

「行う」「行なう」のように統一されていないものもある(通則1)。

4 ×

この「送り仮名の付け方」は、法令・公用文書・新聞・雑誌・放送など、一般の社会生活において、「常用漢字表」の音訓によって現代の国語を書き表す場合の送り仮名の付け方のよりどころを示すものである。

この「送り仮名の付け方」は、科学・技術・芸術その他の各種専門分野や個々人の表記にまで及ぼそうとするものではない。

文化庁「送り仮名の付け方 前書き」より

公用文に限らず、一般の社会生活において、送り仮名の付け方のよりどころを示すもの。

答えは1

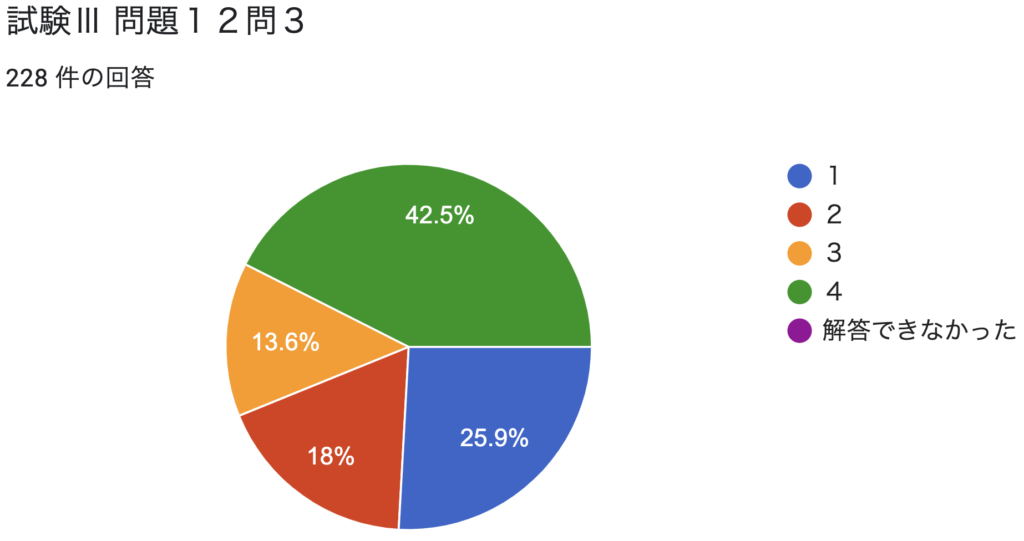

問3 会話と異なる手紙の表現 正解率42

1 ×

接頭辞によって改まった表現にするのは会話でも使われる。

例)はし→おはし

2 ×

係り結びとは、古文で勉強した「朝ぞひときはめでたき」のように、文中に「ぞ」などがついたら文末が連体形になること。現代の手紙では使われない。

3 ×

卓立(たくりつ)とは、文中のある語句を強調するために、特に強く発音すること。プロミネンスとも。

手紙ではなく会話で使われる。

4 ○

頭語とは、手紙の書き出しの語。「拝啓」「謹啓」など。

答えは4

問4 意味範囲が限定的で比喩的な使われ方をする定型表現 正解率87

1 ○

「サクラサク」は合格の比喩であり、合格発表を伝えるという限定的な場面で使われる。

2 ×

「自愛」とは、自分自身を大切にすること。比喩ではない。

3 ×

「何卒(なにとぞ)」は、相手に対して強く願い望む気持ちを表す。

「お願い申し上げます」は、お願いしますの謙譲語。比喩ではない。

4 ×

「あけまして」は、何かが終わって次の状態がはじまること。比喩ではない。

答えは1

問5 前方照応の誤用の例 正解率61

前方照応と後方照応については現代日本語文法⑦p30~

前方照応とは、指示対象が前方にあること

後方照応とは、指示対象が後方にあること

前方照応が一般的。

照応は過去に何度も出題されている。

平成29年度は聴解で今回と同じ【前方照応の誤用の例】が登場している。

下記過去問を合わせて見ておくと理解が深まる。

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題4問2【呼応と照応の違い】

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題10問3【照応の理解】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅱ問題4 3番問2【前方照応の文脈指示が不適切な例】

1 現場文脈指示の誤用

「そこ1年」→「この1年」

選択肢1の「この」は文章中に指し示すものがないので言語文脈指示ではない。現場文脈指示

前方照応と後方照応は言語文脈指示(現代日本語文法⑦p30~)

言語文脈指示とは、談話や文章の中にあるものを指し示すこと。

言語文脈指示の例)昨日、猫を見た。その毛並みがあまりに美しく私は10分も見惚れてしまった。

一方、現場文脈指示とは、話し手の現場にあるもの(その場で見たり聞いたり感じたりできる対象)を指し示すこと。

現場文脈指示の例)このところ忙しくて。

2 後方照応の誤用

「そのように」→「このように」

選択肢2の「この」は「勉強すれば、将来豊かな生活ができる」という後方を指し示しているので後方照応

3 副詞的成分の誤用

「これほど」→「それほど」

「それほど」とは、物事の程度がはなはだしいことを表す。

選択肢3の「それほど」は副詞的に用いられ、「詳しくない」という述語を修飾している。

前方照応ではない。

4 誤用

「あの」→「この/その」

「この/その」は前方の「オペラ歌手」を指しており、前方照応の誤用

言語文脈指示では、コ系またはソ系の指示表現が使用され、ア系が現れることはない。

現代日本語文法⑦p30

答えは4

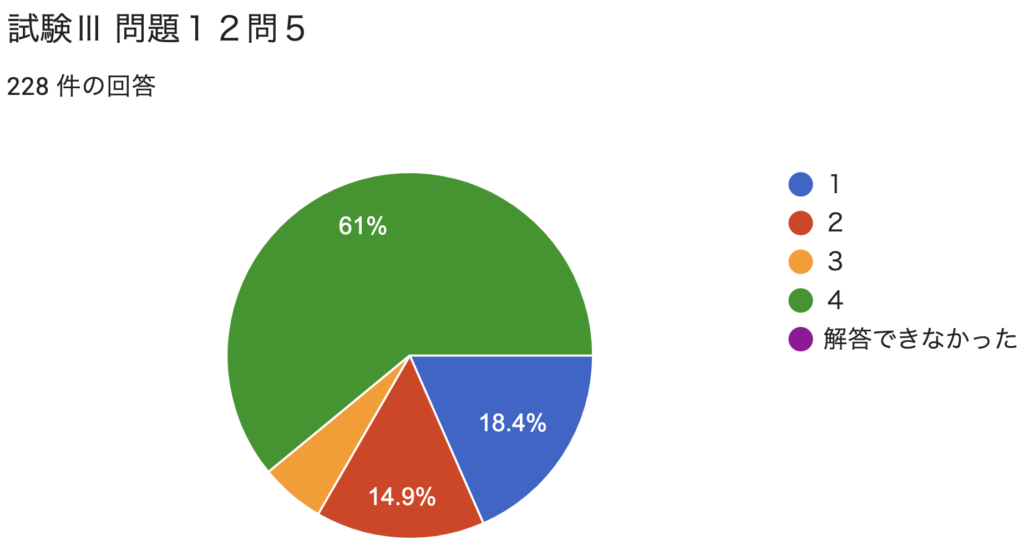

問題13 会話教育

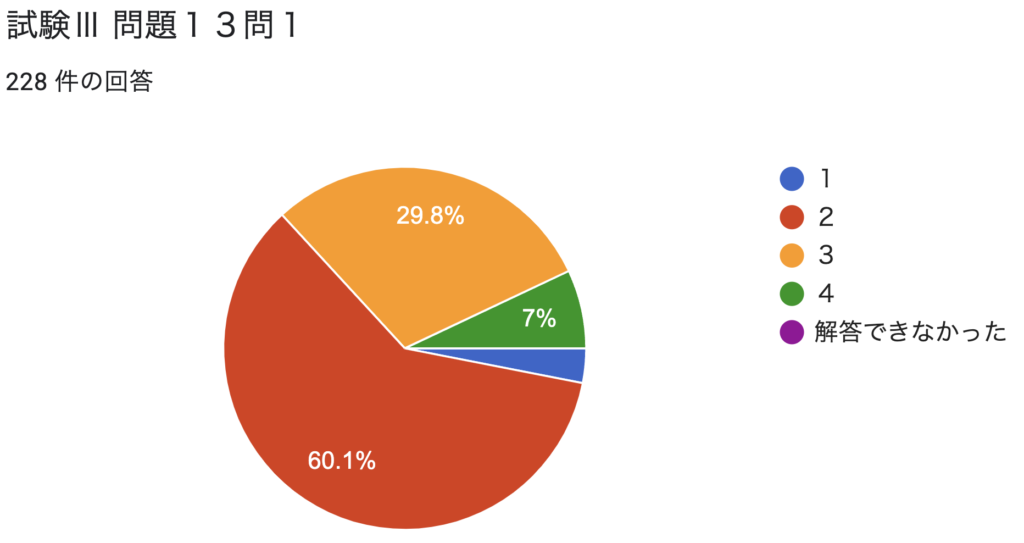

問1 交渉会話 正解率60

交渉会話の例は、令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題13問3で登場しているので見ておくとよい。

交渉会話とは、情報のやりとりを通して具体的な物事の処理を行う会話。

例)「これ、いくらですか」「100円です」

交流会話とは、人間関係の維持に重点があり、話す内容より話すこと自体が大事。

例)日常の雑談

「今日は天気がいいですね」「そうですね」

令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題13問3の解説より

1 ×

天気についての情報を伝えたいわけではなく、その人と話すこと自体が目的なので交流会話

2 ○

「明日の交流会」の場所という情報を伝えるための会話なので交渉会話

3 ×

「どちらまで」か本当に知りたいわけではなく、その人と話すこと自体が目的なので交流会話

「どちらまで」「ちょっとそこまで」「ちょっとそこまでってどこですか! 私はあなたがどこに行くか知りたいから聞いたんです! どこに行くのか教えてください」「え…」という会話には普通ならない。

4 ×

パーティについての情報を伝えたいわけではなく、その人と話すこと自体が目的なので交流会話

答えは2

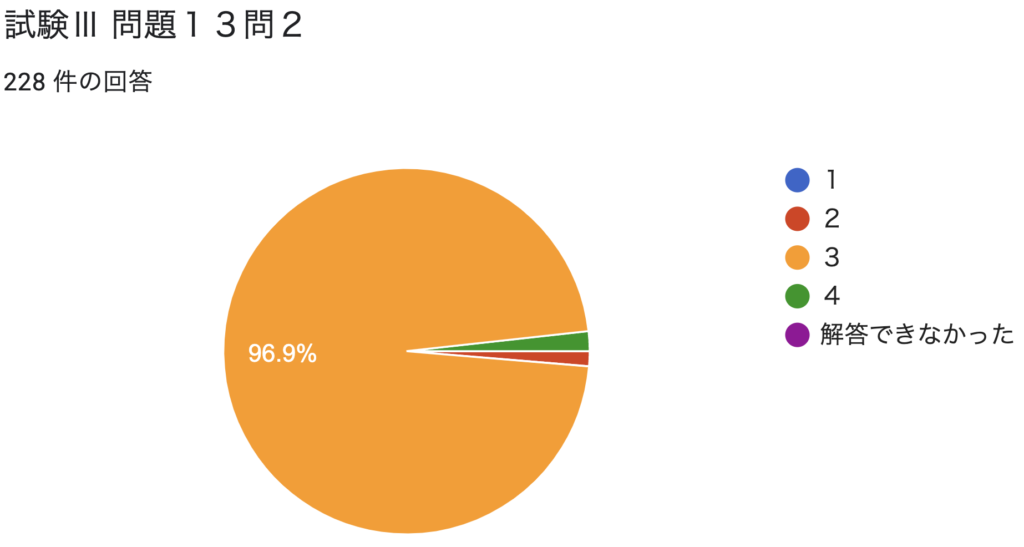

問2 心理的距離を近づけるための質問 正解率96

1 ×

一度にたくさん質問されると答えるのが大変。心理的距離遠ざかる。

2 ×

盛り上がった話題を避けると盛り下がる可能性。心理的距離遠ざかる。

3 ○

人は自分の体験談や意見を他の人に話したい。心理的距離近づく。

4 ×

例えば、普通の人が弁護士に法律的なことを質問されたら「なぜ私に聞くんだ?」と疑問に思うだろう。心理的距離遠ざかる。

答えは3

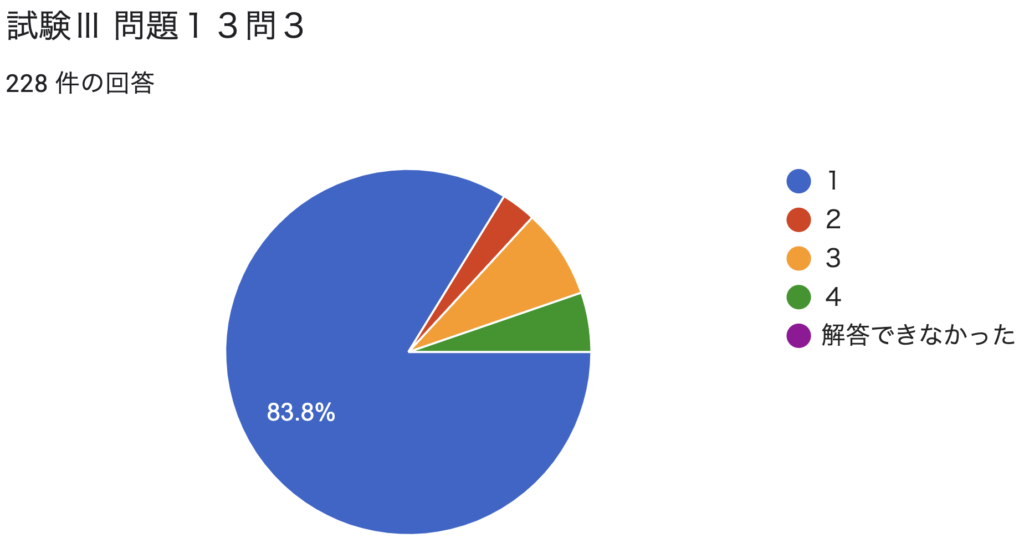

問3 共同発話の例 正解率83

共同発話の例は、下記過去問でも出題されているので合わせて見ておくと理解が深まる。

共同発話とは、一つの発話を一人で言いきらず、共に同じ発話を作り上げること。

1 ○

「日本の夏は本当に湿気がすごいよね」という一つの発話をXとYで共に作り上げているので共同発話。

2 ×

X「明日の会議、一緒に出ても(いいですか)」

Y「ああ、どうぞ」

別々の発話。Xは発話を省略しているだけ。

3 ×

X「混んでるから、注文する前に席をちょっと(取ってくれない?)」

Y「あそこ空いてるよ」

別々の発話。Xは発話を省略しているだけ

4 ×

「昨日、配ったプリントですけど、忘れずにやっておいてください」

という発話をXが一人で分けて発話しているだけ。共同発話ではない。

答えは1

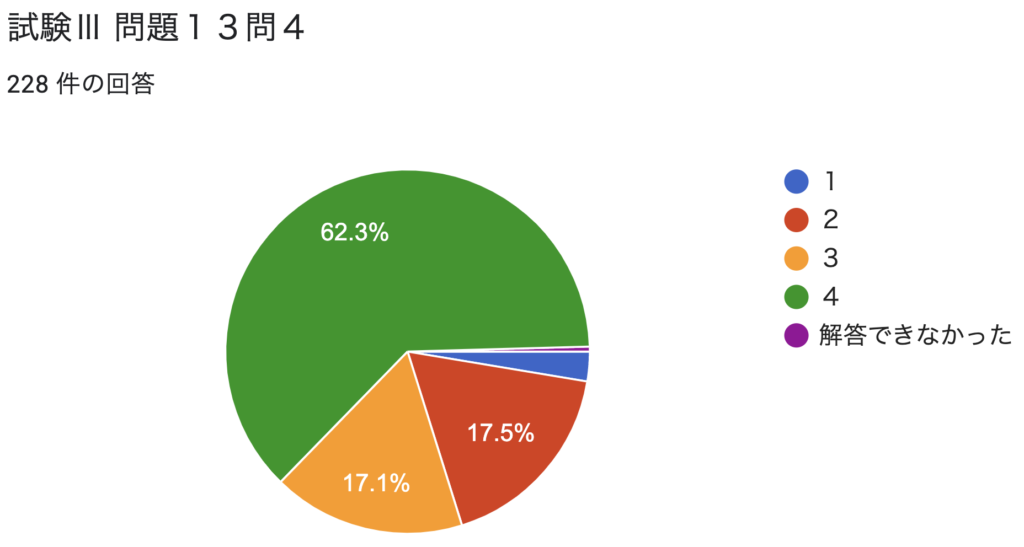

問4 話題の終了を示唆する行動の例 正解率62

具体的な場面をイメージして、どんな行動を相手にされたら話題を終了したいんだな感じるか検討する。

あるいは自分が話題を終了したい時にどんな行動をしているか思い出す。

1 ×

会話相手が徐々に声を大きくしても、話題を終了したいんだなとは感じない。

2 ×

A:明日は秋葉原の猫カフェに行くよ。

B:へえ。いいねえ。

A:ずっと行きたかったんだよ。

B:楽しみだね。

終助詞「よ」を繰り返し用いられても、話題を終了したいんだなとは感じない。

3 ×

皆の会話を見ていると「うなずきながら話すスピードを速くする」人は、会話を終了したいというよりも、「この話題好き!」「もっと話したい!」というはやる気持ちが話すスピードを速めているイメージ。オタクが好きなものを早口で語っている場面を想像。

A:『葬送のフリーレン』って面白いよね?

B:えっ、 Bさんも好きなの? うんうん、わかるわかる。めっちゃいいよね。魔王が勇者を倒すというよくある設定の後日談を書くことで今までの漫画では描かれなかった視点から人間が描かれていて、大人が読んでも面白い。展開もありきたりじゃなくて、予想を裏切ってくるから、飽きないし、毎週、新しいエピソードが楽しみでならないよ。そのために日々頑張って生きてます。Aさんはどのキャラがすき?

4 ○

会話はキャッチボールなので、盛り上げるには相手が話したそうなことを質問をすると良い。逆に、単調な相づちを繰り返し評価的な発話を増やすとその話題は終わる。話題を終わらせたい時に使える手法。

A:昨日、北野武の『首』を見たんだけど…

B1:へえ。どうだった?

と質問すると話題が長くなりそうなので

B2:うんうん私も見たあれいいよね。ところで、明日のことなんだけどさ…

と評価でまとめて話題を終わらせる。

平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅱ聴解問題5の1番では、男性が適当な相づちや評価(「そうだね」)ばかりで、ちゃんと質問をしないので、「話聞いてる?」と女性が怒るという場面がある。

持っている人はぜひ聞いてほしい。

答えは4

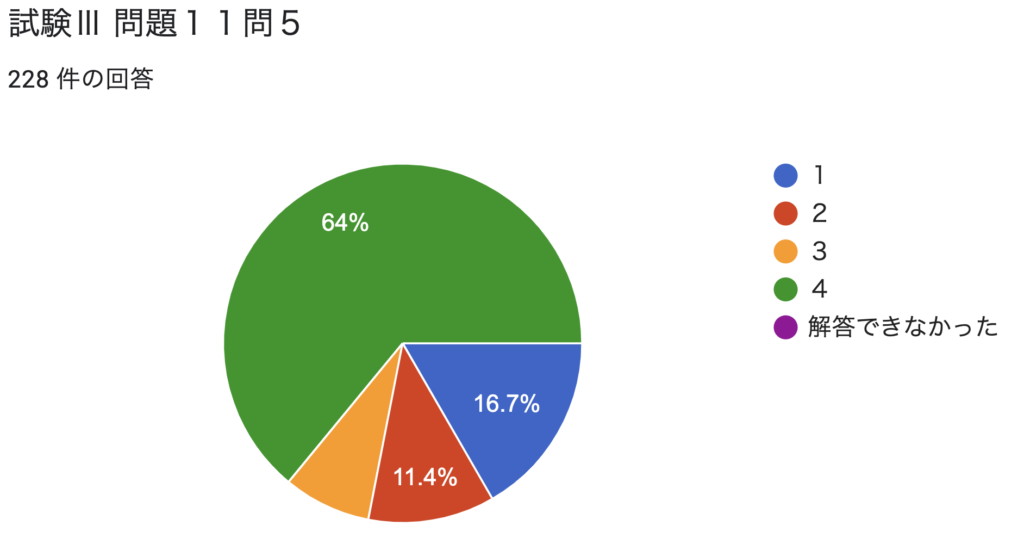

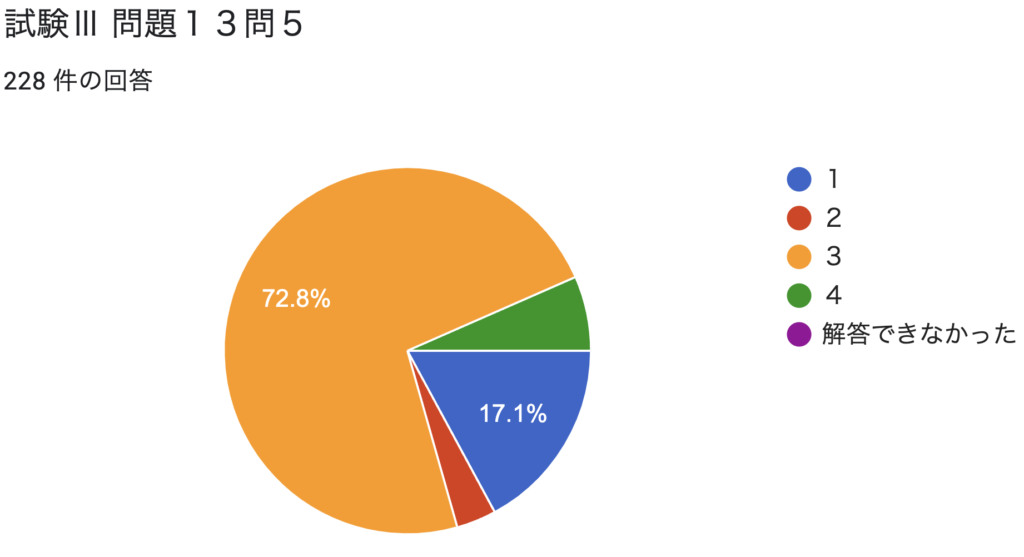

問5 OPIの原理や手法を用いた会話教育 正解率72

OPIは下記のとおり過去に何度も問われているので別記事でまとめてある。

特に令和2年度は、OPIによる会話テストの会話例が載っているので見ておくと良い。

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題6【OPIによる会話テストでロールプレイを行った事例】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題8問1【OPIの考え方に基づいたタスク先行型の会話指導法】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問5【話す力を評価する方法の一つであるOPIの説明として最も適当なもの】

OPIでは、インタビューやロールプレイを行うが、達成感を与えるためではなく、発話能力の上限と下限を把握するために行う。

答えは3

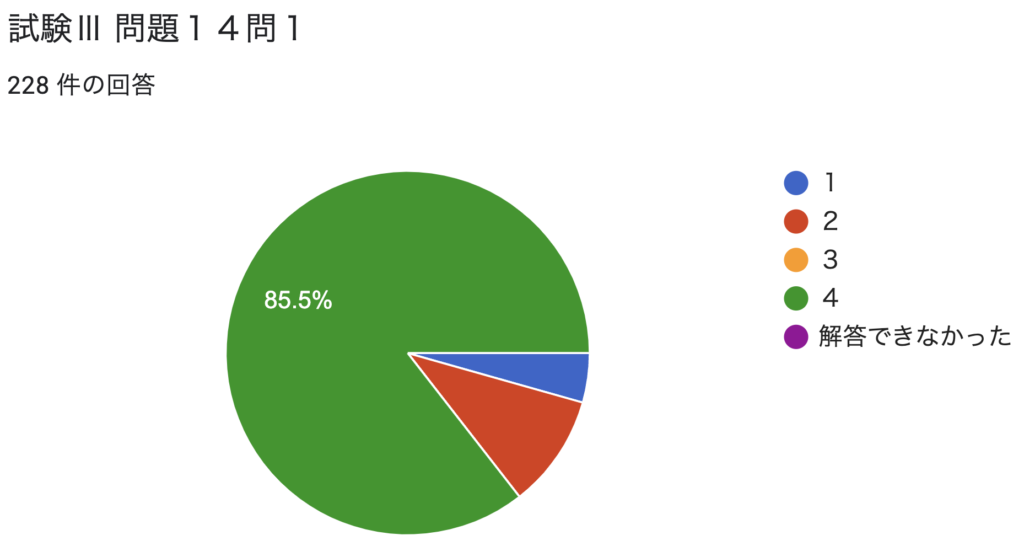

問題14 言語とジェンダー、イデオロギー

問1 性差別的な言語 正解率85

言葉の性差については平成26年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題13の大問でも説明されているので、持っている人は、合わせて見ておくと理解が深まる。

1 ×

以前は男性を「看護師」、女性を「看護婦」と呼んでいたが、今は「看護師」で統一されている。性差別的ではない。

2 ×

保母とは女性保育士の旧称。男性保育士は保父さんと呼ばれていた。保母さんは児童の保育に従事するのであって、男性が依存していることを示唆してはいない。

3 ×

以前は「俳優」といえば男性だったので、女性であることを示唆する「女優」が使われるようになった。女性が男性よりも優れていることを示唆してはいない。

4 ○

主人とは、一家のあるじ。自分の仕えている人。「私は配偶者の家来じゃない!」と不快になる学習者もいるので、「主人」はおすすめしない。「夫」をおすすめする。

答えは4

問2 ポリティカル・コレクトネス 正解率70

ポリティカル・コレクトネスの例は平成26年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題13問4でも出題されている。

ポリティカル・コレクトネスとは、人種や性別など差別して社会の特定集団のメンバーが不快になったり不利益になる言葉使いを避けること

1 ○

人種によって肌の色は違うのに、「うすだいだい」を「肌色」と呼ぶのは、そうじゃない肌の人たちが排除されており不快になるので、避けた方がいい言葉。ポリティカル・コレクトネス

2 ×

新しく見せたり、ブランディングするために、外国から来た言葉を使うことはよくある。

「運動選手」を「アスリート」を言い換えたり

「顧客」を「クライアント」と言い換えたり

ポリティカル・コレクトネスは関係ない。

3 ×

「老朽化」を「高経年化」と言い換えるのは

「老朽(老いて役立たなくなること)」というネガティブな言葉を避けるため。

ポリティカル・コレクトネスは関係ない。

4 ×

「利己的」を「合理的」を言い換えるのは、ネガティブな言葉を避けるため。

ポリティカル・コレクトネスは関係ない。

答えは1

問3 特定のジェンダーをイメージさせる表現 正解率82

具体的に文を作って検討

1 ×

・この音は雨か?

・この匂いは猫か?

名詞に直接「か」を付けて発する質問文は男性をイメージさせる。

2 ×

うまい→うめえ

くさい→くせえ

イ形容詞の末尾の母音[ai]が[ee]に変化した形は、男性をイメージさせる。

3 ○

・食べろよ

・飲めよ

動詞の命令形に「よ」が後接した形式は、男性をイメージさせる。

4 ×

・便利ね

・猫ね

ナ形容詞の語幹や名詞に「ね」が後接した形式は、女性をイメージさせる。

学習者から「ジャンダーをイメージさせないようにするにはどうすれば」と質問されたら?

→ナ形容詞と名詞には「だ」をつけるべしとアドバイスすれば良い

・便利だね

・猫だね

答えは3

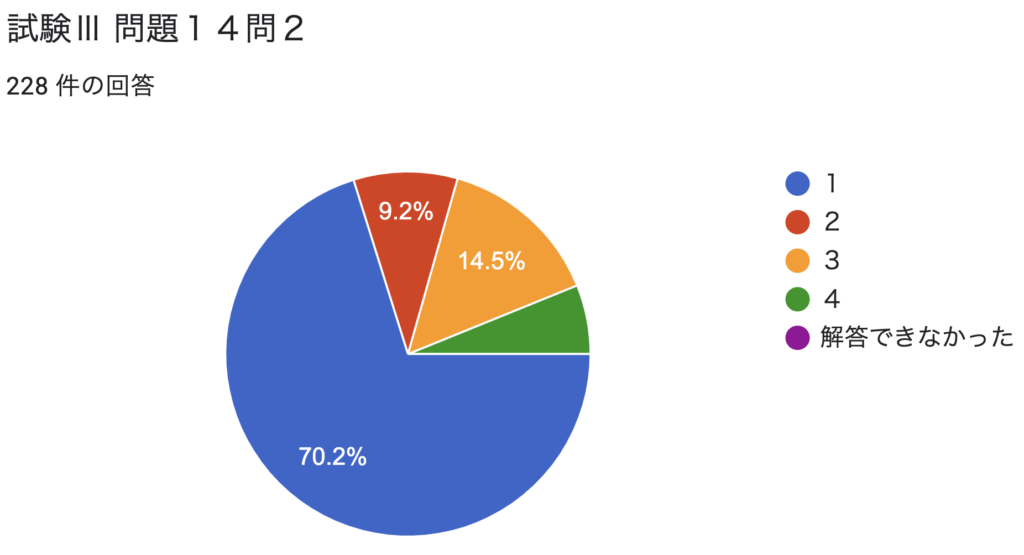

問4 特定の人物像をイメージさせる人称詞や文末表現 正解率93

具体的に文を作って検討

1 ×

・ちょっと、そこまで行きますの

・あら、雨だわ

お嬢様のイメージ

2 ○

・まあ、元気だこと

・美味しんですもの

お嬢様のイメージ

3 ×

・わしがハマじゃ

おじいさんのイメージ

4 ×

・あちきがハマでありんす

遊女のイメージ

答えは2

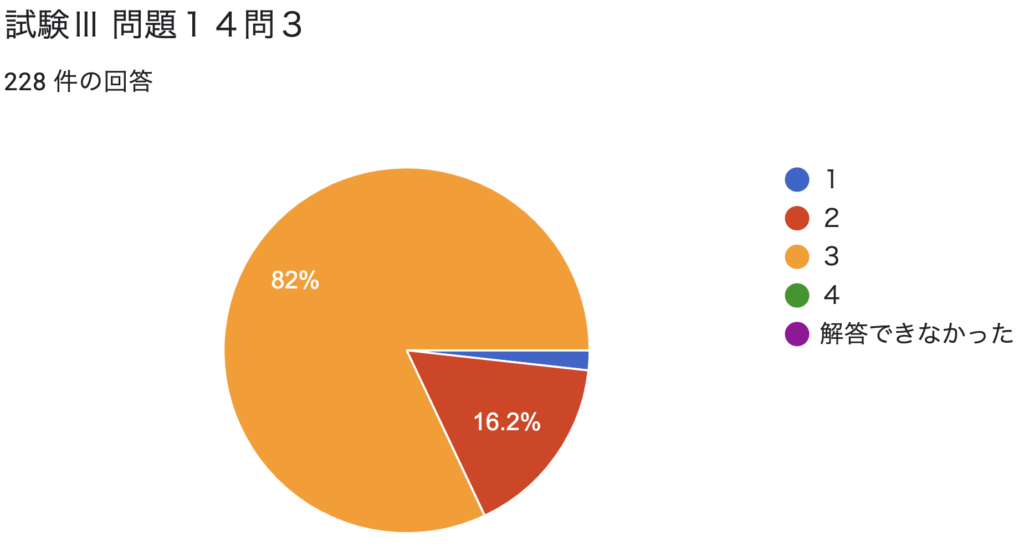

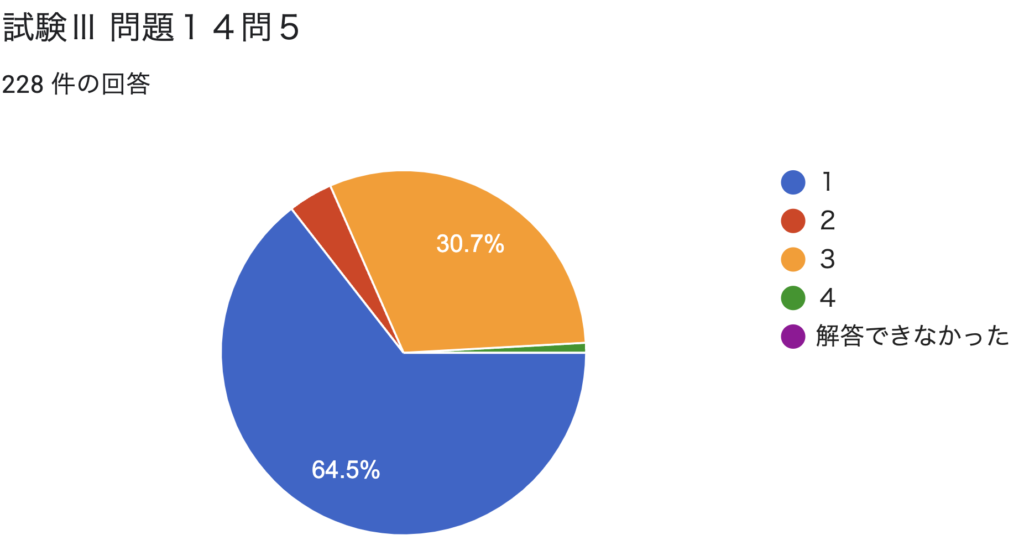

問5 教師と学習者のコミュニケーション 正解率64

1 ○

隠れたカリキュラム(潜在的カリキュラム)は令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問4で問われている。

隠れたカリキュラムとは、教師が意図するしないにかかわらず、学習者が学びとっていくこと。

教育機関が有する価値観や社会的風土も隠れたカリキュラムに含まれる(令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問4参照)。

教師が学習者の性別に応じて「君」や「さん」と異なる敬称を使い分けることで、意図せずとも、学習者は性別によって異なる敬称を使い分けることを学びとっていく。

2 ×

協働学習など学習者中心の授業形態は、伝統的な価値観を反映しているわけではない。

伝統的な価値観といえば、厳しい師匠と付き従う弟子とか、先生の言うことは絶対とか、教師中心のイメージ

3 ×

IRE/IRFでは、①教師が質問で会話を開始(Initiation)②学習者が返答(Response)③それを教師が評価(Evaluation)する。

教師は評価する側であり、学習者は評価される側なので、対等な力関係ではない。

4 ×

否定的な反応だけではジェンダー間の不平等を反映しているとはいえない。

男性学習者から同意を求められた男性教師が「うーん…。」と否定的な反応をすることと変わらない。

答えは1

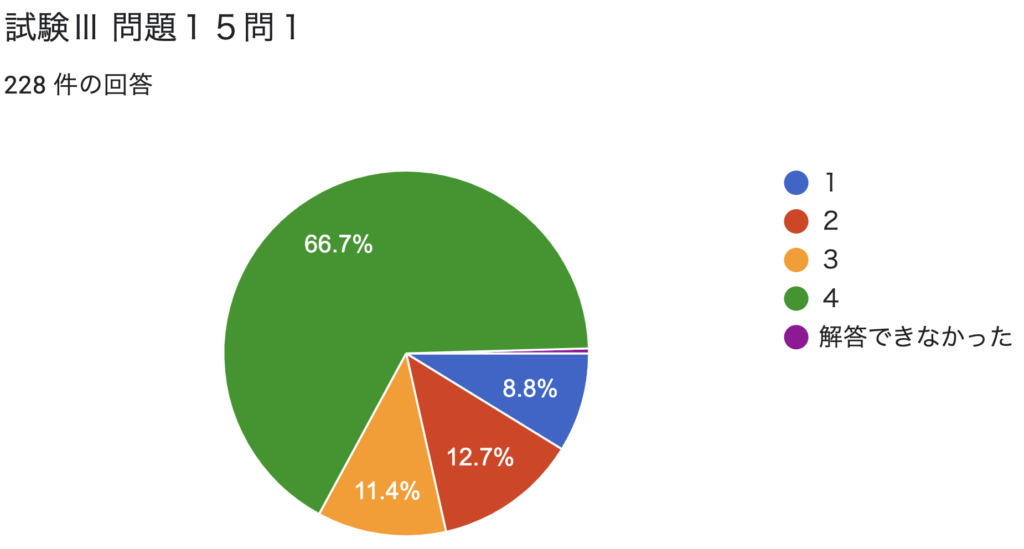

問題15 海外の日本語教育の歴史

問1 『日本語の基礎』の理念や方針を受け継いだ教科書 正解率66

『日本語の基礎』といえば『みんなの日本語』

『みんなの日本語』という書名が示すように、初めて日本語を学ぶ人が、だれでも楽しく学べるよう、また教える人にとっても興味深く教えられるように3か年以上の年月をかけて、企画・編集したもので、『新日本語の基礎』の姉妹編ともいうべき本格的な教科書です。

スリーエーネットワーク『みんなの日本語』って?より

答えは4

『まるごと 日本のことばと文化』とは

『まるごと』は、2013年に国際交流基金により開発された。

「相互理解のための日本語」を理念とした「JF日本語教育スタンダード」の枠組みにもとづいている。

詳しくは「『まるごと』の理念と特徴」参照

『標準日本語讀本』とは

『標準日本語讀本』は、令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題15問3でも登場している。

長沼メソッドで有名な長沼直兄が1931年に出版

『標準日本語讀本』シリーズは長沼スクール創立者・長沼直兄(ながぬま なおえ)の代表的な著作であり、入門から超上級までの全七巻からなる日本語教科書である。初級で基本文型を学習後、中級以降は、文学作品・落語・日本事情・平安時代や江戸時代の文化・日本政府の仕組みなどもテーマとして取り上げられており、日本について一通りのことが学べる内容になっている。

『標準日本語讀本』より

『日本語初歩』とは

『日本語初歩』は、1985年に国際交流基金により開発された。

海外で日本語を学習する人のために作られた初級教科書。

詳しくは国際交流基金のウェブサイトへ

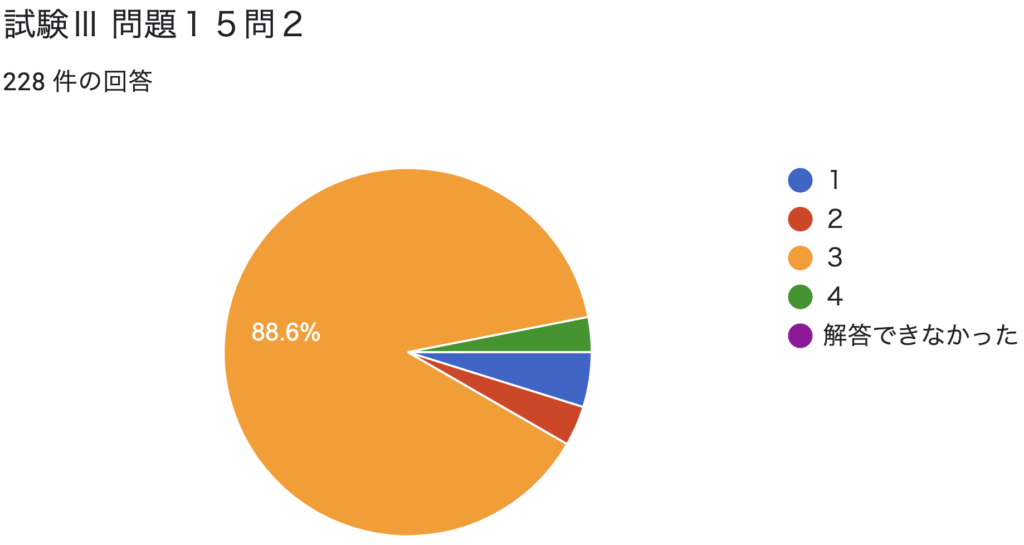

問2 難民に対する文化庁の日本語教育事業 正解率88

元ネタはこちら

文化庁の難民に対する日本語教育事業

[1]定住支援施設における日本語教育→選択肢1

[2]日本語学習教材の提供→選択肢2

[3]日本語教育相談員による指導・助言→選択肢4

文化庁「難民に対する日本語教育」参照

答えは3

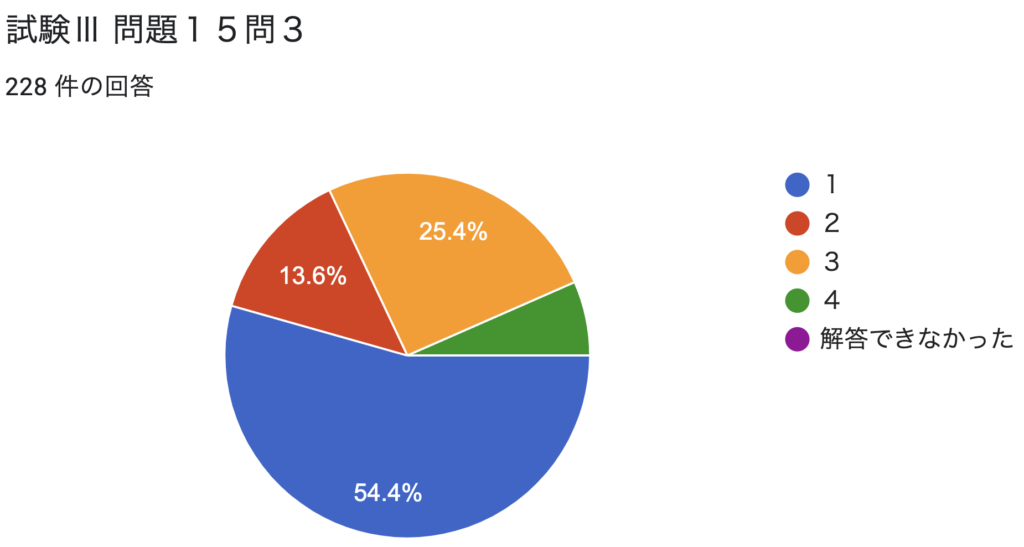

問3 「出入国管理及び難民認定法」の1990年(平成2年)改正 正解率54

「出入国管理及び難民認定法」いわゆる「入管法(在留資格)」は毎年出題されている。詳しくは別記事参照

法律の改正は頻繁に行われ難しい。毎回正答率が低い。

1 ○

定住者の該当例は「第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等」

在留資格「定住者」については平成の過去問で何度も問われているので合わせて見ておくと理解が深まる。

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題15問4選択肢1【南米日系人が増加した理由】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題14問4【「定住者」の就労】問5【日系人が定住者の在留資格を与えられるための条件】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題16問3選択肢4【「定住者」として認められるには?】

・平成26年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題15問4【ポルトガル語・スペイン語を母語とする児童生徒数が増加したここと関連する出来事は?】選択肢1【1990年 在留資格「定住者」の創設】

・平成23年度 日本語教育能力検定試験Ⅲの問題11問1【1990年代に南米日系人の来日が増えた理由は?】選択肢4【出入国管理及び難民認定法が改正された】

2 ×

在留資格「高度専門職」が新設されたのは2014年(平成26年)

高度の専門的な能力を有する外国人材の受入れの促進のための措置として、現在「特定活動」の在留資格を付与し、各種の出入国管理上の優遇措置を実施している高度人材の方を対象とした新たな在留資格「高度専門職1号」を設けるとともに、この在留資格をもって一定期間在留した方を対象とした、活動制限を大幅に緩和し在留期間が無期限の在留資格「高度専門職2号」を設けます。

入管法が変わりますより

1997年(平成9年)以降の入管法改正については、出入国在留管理庁の「最近の入管法改正」にまとめられているので一度見ておくと良い。

3 ×

在留資格「留学」と「就学」が統合されたのは2009年(平成21年)

負担を軽減する観点から、「留学」と「就学」の在留資格の一本化を図る。現在、大学等への留学生については「留学」、高校や日本語学校などへの留学生については「就学」と在留資格が区別されている。しかし、日本語学校卒業生の7割は大学等に進学している現状にあり、就学は留学のワンステップとしての意味合いも強い。欧米諸国で教育機関の形態による在留資格の区分を行っていない国も多いことから、ビザを一本化して更新にかかる学生の負担を軽減する。

留学・就学の一本化提言より

4 ×

在留資格「技術」と「人文知識・国際業務」が統合されたのは2014年(平成26年)

専門的・技術的分野における外国人の受入れに関する企業等のニーズに柔軟に対応するため、業務に必要な知識の区分(理系・文系)に基づく「技術」と「人文知識・国際業務」の区分をなくし、包括的な在留資格「技術・人文知識・国際業務」へと一本化します。

入管法が変わりますより

答えは1

問4 外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策の目的 正解率63

「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」(以下「総合的対応策」という。)は、外国人材を適正に受け入れ、共生社会の実現を図ることにより、日本人と外国人が安心して安全に暮らせる社会の実現に寄与するという目的を達成するため、外国人材の受入れ・共生に関して、目指すべき方向性を示すものです。

出入国在留管理庁「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」より

答えは2

問5 日本語教育の参照枠 正解率45

1 適当

日本語学習者の周囲の人々(家族、友人、職場の人、地域住民等)による日本語学習者の日本語能力の熟達度の把握が可能となり、日本語学習者を支える環境が醸成される。

文化審議会国語分科会 令和3年10月12日 日本語教育の参照枠 報告p9より

2 不適当

分野別の言語能力記述文が整備されることにより、日本語教育機関が各分野 に応じた学習目標の設定ができ、必要な日本語能力の習得につなげることができる。(p9)

(中略)

言語能力記述文とは、社会的存在である言語の使用者及び学習者が、生活、就労、教育等の場面で遂行していく必要がある課題を、言語を学ぶ上での目標として具体的に示したものである。

言語能力記述文は、言語を使ってできることについて、「~できる」という形で示された文である。個別の言語能力記述文をCan do(Can do statementsの略)と呼ぶこともある。

文化審議会国語分科会 令和3年10月12日 日本語教育の参照枠 報告より

言語能力記述文(Can-do)が整備されても、教育機関がそれを採用することは強制されていないので統一はされない。

日本語学校で現在最も使われているテキストは『みんなの日本語』だが『みんなの日本語』は言語能力記述文(Can-do)に基づいていない。

日本語教師養成講座でもいまだに『みんなの日本語』を使っているところが多い。

3 適当

複数の教育機関や企業等が共通の指標や言語能力記述文を参照することにより、学習者は、転居や転職によって日本語を学ぶ場が変わったとしても、継続的な日本語学習が可能となる。

文化審議会国語分科会 令和3年10月12日 日本語教育の参照枠 報告p14より

4 適当

学習・教育内容の多様化が進む中、各試験が判定する日本語能力についての共通の指標を整備することによって、複数の日本語能力の判定試験の間の通用性が高まる。

文化審議会国語分科会 令和3年10月12日 日本語教育の参照枠 報告p9

答えは2

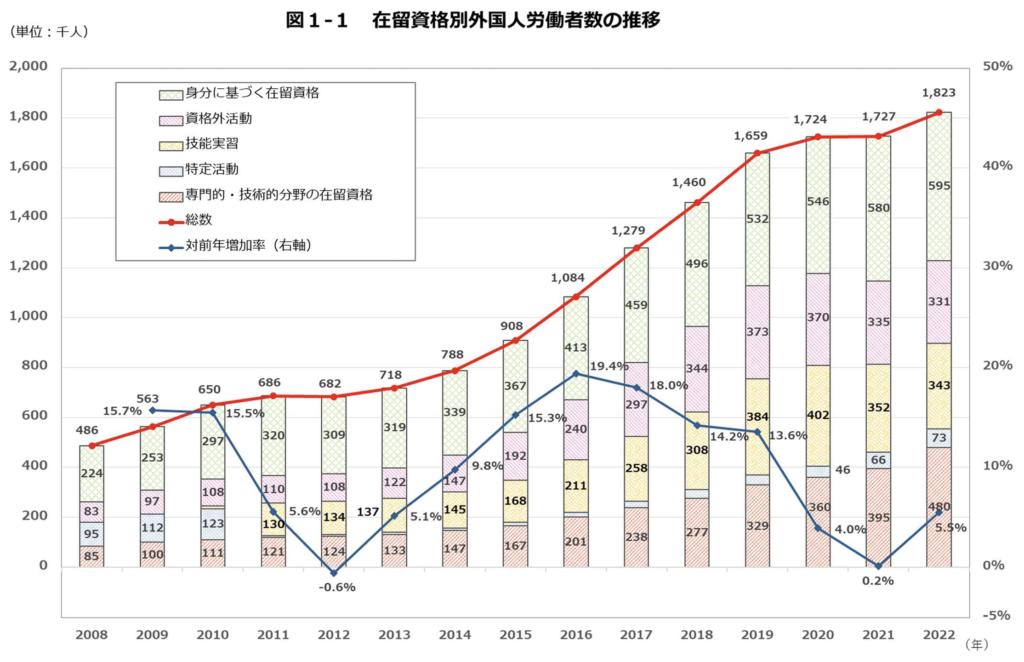

問題16 外国人材の受入れ

問1 経済連携協定(EPA)の介護福祉候補者 正解率81

経済連携協定について詳しく説明しているのが令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題14である。

本問の答えも令和元年度の問題に書いてあるので一度目を通しておくと良い。

候補者は原則として日本語研修を受講した後、受入れ施設(病院・介護施設)で就労し、研修を受ける。看護師候補者は3年、介護福祉候補者は4年の在留が認められ、その在留期間に日本の国家試験を受験する。受入れ当初は合格率が低く、候補者に配慮した試験の見直しが行われた

令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題14本文より

問5 候補者に配慮した試験の見直しの内容

・全ての漢字にふりがなを付記する

・一般の受験者より試験時間を延長する

・疾病(しっぺい)名に日本語と英語を併記する

・難解な用語を平易な用語に置き換える

令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題14問5及び「第25回介護福祉士国家試験で経済連携協定(EPA)介護福祉士候補者に配慮した改善をしました」参照

答えは1

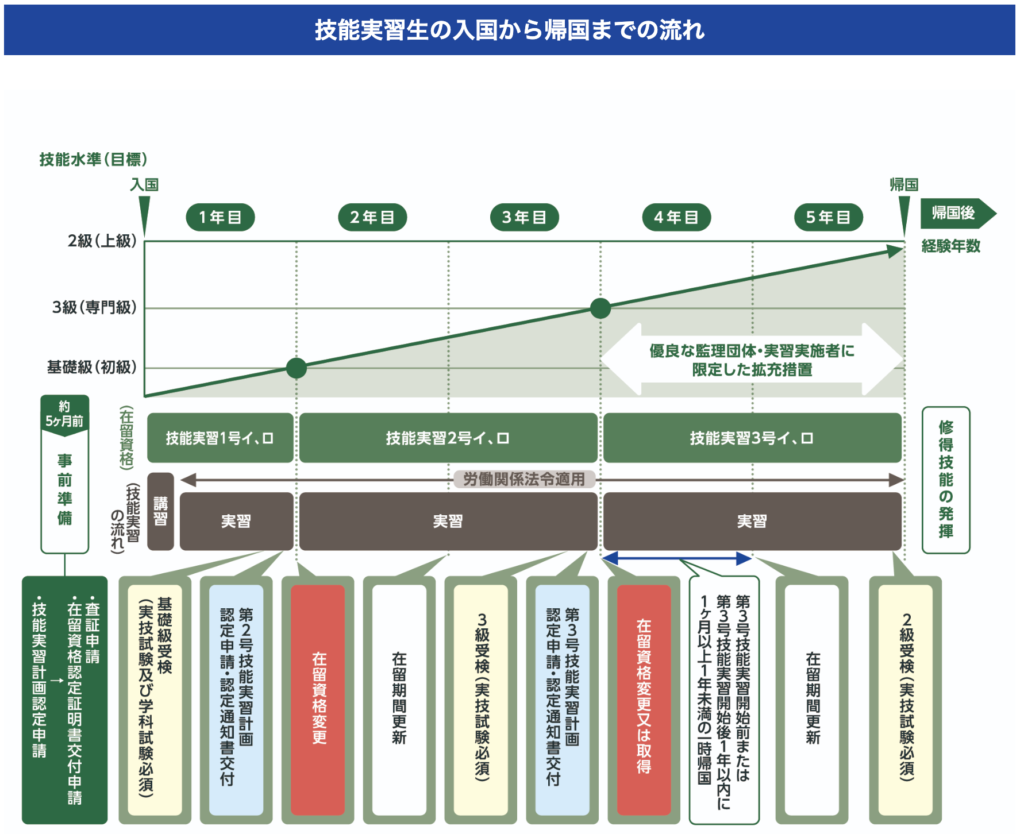

問2 技能実習制度 正解率28

技能実習制度は廃止され「育成就労制度」に名称変更予定

厳しい職場環境に置かれた技能実習生の失踪が相次ぎ、人権侵害の指摘があるとして、政府の有識者会議は今の制度を廃止するとした最終報告書をまとめました。新たな制度は人材の確保と育成を目的とし、名称も「育成就労制度」に変えるとしています。

NHK NEWS WEBより

詳しく知りたい方は令和5年11月30日「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」最終報告書と出入国在留管理庁のウェブサイトを参照

1 ×

インドネシア、フィリピン、ベトナムの3か国からの受入れといえば経済連携協定(EPA)

令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題14問1及び平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題14問3で出題されている。

技能実習制度の受入れ対象国はもっと多い。詳しくはJITCO「送出し国」参照

2 ×

「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和4年10月末現在)によると

外国人労働者数は約182万人

技能実習生数は約34万人

3 ×

「技能実習1号」終了後に「技能実習2号」に変更できる。

4 ○

受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあります。

2021年末では企業単独型の受入れが1.4%、団体監理型の受入れが98.6%(技能実習での在留者数ベース)となっています。

❶企業単独型:日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式

❷団体監理型:事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式

JITCO 外国人技能実習制度とはより

答えは4

問3 特定技能制度の目的 正解率68

特定技能については令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題16で説明されているので一度見ておくと良い。

1 ×

高度外国人材を受け入れるための制度は、高度人材ポイント制(出入国在留管理庁「高度人材ポイント制とは?」参照)

2 ○

一定の専門性や技能を有する外国人を受け入れ、人手不足の問題に対応するための制度は、特定技能制度(JITCO 在留資格「特定技能」とは参照)

3 ×

日本の技術・知識の移転を図り、相手国の経済発展を担う人づくりに寄与するための制度は、技能実習制度(厚生労働省「外国人技能実習制度について」参照)

4 ×

日本と相手国との貿易や人の移動などを自由化し、国際連携を強化するためのの制度は、経済連携協定(EPA)(外務省 「我が国の経済連携協定(EPA/FTA)等の取組参照)

答えは2

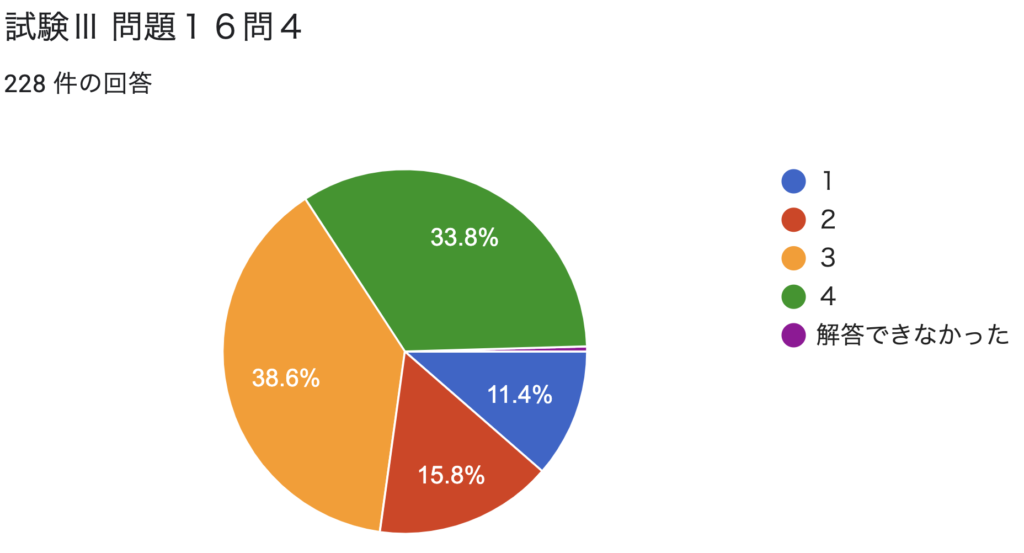

問4 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic) 正解率38

1 ×

「聴解」「聴読解」「読解」の3セクションで構成されるのは、BJTビジネス日本語能力テスト

BJTビジネス日本語能力テストは、下記過去問で出題されている。

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題15問4

2 ×

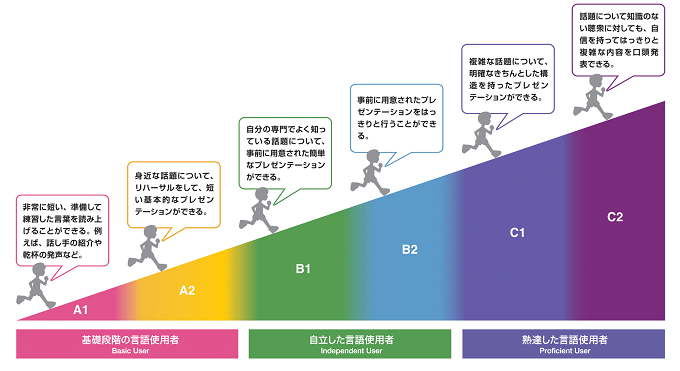

6段階で日本語力を評価するのは、CEFRを元に作られたJFスタンダード

3 ○

国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)は、「文字と語彙」「会話と表現」「聴解」「読解」の4セクションで構成され、A2レベル程度の日本語力を持っているかを判定する(JFT-Basisとは参照)

JFT-Basicは、2019年4月1日から開始された在留資格「特定技能1号」に必要な日本語能力を測るテストとしても活用されている(令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題15問4選択肢1参照)。

4 ×

答えは3

問5 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 正解率14

2017年に施行された「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」からの出題

1 適当

第三節 技能実習生の保護

(禁止行為)

第四十六条 実習監理を行う者(第四十八条第一項において「実習監理者」という。)又はその役員若しくは職員(次条において「実習監理者等」という。)は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、技能実習生の意思に反して技能実習を強制してはならない。

〜中略〜

第五章 罰則

第百八条 第四十六条の規定に違反した者は、一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。

「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」より

2 適当

優良な実習実施者・監理団体に限定して、第3号技能実習生の受入れ(4~5年目の技能実習の実施)を可能とする。

【第2条、第9条、第23条及び第25条関係】

法務省出入国在留管理庁厚生労働省人材開発統括官 外国人技能実習制度についてp3参照

3 不適当

技能実習生が入国1年目から労働基準関係法令の適用の対象となることが定めらたのは、

平成22年の「出入国管理及び難民認定法(入管法)」の改正(厚生労働省 技能実習生の労働条件の確保・改善のために参照)

4 適当

(機構による認定の実施)

第十二条 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、外国人技能実習機構(以下この章において「機構」という。)に、第八条第一項の認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。第四項において同じ。)に関する事務(以下「認定事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

〜中略〜

(機構の目的)

第五十七条 外国人技能実習機構(以下「機構」という。)は、外国人の技能等の修得等に関し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を推進することを目的とする。

(法人格)

第五十八条 機構は、法人とする。

(数)

第五十九条 機構は、一を限り、設立されるものとする。

「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」より

答えは3

.png)

-120x68.png)