- 日本語教員試験を受ける人に一番おすすめのメインテキスト

- 日本語教員試験を受けない人にもおすすめのテキストです。

- 日本語教員試験攻略テキストで勉強する動画

- 1 一般言語学

- 二重分節性とは?

- 2 対照言語学

- 3 認知言語学

- 4 音声と音韻

- 5 調音

- 6 文字と表記

- 7 語彙と形態

- 8 語の意味

- 9 文法の概説

- 10 文型文法

- 11 動詞・形容詞・副詞

- 12 指示詞・助詞

- 13 テンス・アスペクト

- 14 ヴォイス・モダリティ

- 15 語用論

- 16 会話分析

- 17 コミュニケーション学

- 18 コミュニケーション能力

- 19 異文化間教育

- 20 異文化間コミュニケーション

- 21 社会言語学

- 22 待遇表現とポライトネス

- 23 心理と記憶

- 24 言語習得の理論

- 25 学習環境とストラテジー

- 26 誤用分析と中間言語分析

- 27 教授法

- 28 コースデザインと授業計画

- 29&30 教育実習

- 31 授業分析と教師の成長

- 32 目的・対象別日本語教育法

- 33 評価法とテスト

- 34 ICTと日本語教育

- 35 著作権と日本語教育

- 36 言語政策と言語管理

- 37 日本の在留外国人事情

- 38 多文化共生とやさしい日本語

- 39 世界と日本の日本語教育事情

- 40 日本語教育推進法とこれからの日本語教師

日本語教員試験を受ける人に一番おすすめのメインテキスト

日本語教育試験が実施された後に発売された様々なテキストを吟味した結果、

日本語教員試験を受験する上で最も役立つであろうテキストは

荒川洋平先生の日本語教員試験攻略テキスト

という結論に至りました。

そこで、ハマゼミでは、このテキストを使った日本語教員試験対策を動画配信します。

動画を見ながら一緒に勉強したい方はまず『日本語教員試験攻略テキスト』を買ってください。

膨大な量を一人でやり切るには大変だと思いますので

一緒に頑張りましょう。

日本語教員試験攻略テキストを使ったハマゼミ動画で勉強したい方は、

YouTubeチャンネル『日本語教師のはま』の【日本語教員試験合格パック】以上のメンバーシップに参加する必要があります。

YouTubeメンバーシップにはこちらから参加できます。

※メンバーにはランクがあります。この動画が見られるのは月額12,000円の【日本語教員試験合格パック】のメンバーになりますのでご注意ください。

買切りプランをご購入された方は、同じ内容の動画をvimeoで見ることができます。

vimeo動画の新しいURLはDiscordを通じて告知しています。Discordを見てください。

日本語教員試験を受けない人にもおすすめのテキストです。

『日本語教員試験攻略テキスト』(以下、攻略といいます)は、『日本語教育のスタートライン 本気で日本語教育を目指す人のための入門書』をもとに作られたそうです。

そして、著者の荒川洋平先生が東京外国語大学国際日本学部で開講している「日本語教育概論Ⅰ、Ⅱ」の講義ノートをベースにして書かれたそうです。

つまり日本語教員試験対策だけの本ではなく、東京外国語大学の講義を本で受けられるようなものなんです。

そのため、本書は講義調のわかりやすい口調で書かれています(以上、攻略「はじめに」参照)。

ハマゼミの動画は見なくてもいいので、ぜひこの本だけでも買ってみてください。

荒川洋平先生の著書は初学者でもわかりやすいと大変人気があり、私も以前に下記の本なども読みました。

こちらの本も具体的事例がわかりやすくておすすめです。

日本語教員試験攻略テキストで勉強する動画

1 一般言語学

試験に出るキーワード確認

「日本語教員攻略テキスト」を読む前にあるいは読んだ後に

以下のキーワードが説明できるか考えてみてください。

AI相手に話したり、書いてみたりすることでアウトプットするとなお良いです。

それから「日本語教員攻略テキスト」の該当ページを読んでみてください。

能動的に読むことで理解が定着します。

p23

・人間言語の超越性とは?

・人間言語の生産性とは?

・言語の恣意性とは?

p24

・通時態と共時態とは?

p25

・語用論とは? 「暑いですね」の意味は?

p26

・二重分節性とは?

一般言語学の出題傾向と過去問解説【重要】

・令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3C(13)恣意的ではない語

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題1問1【アメリカ構造主義言語学】

・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3B【オノマトペと言語の恣意性】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3D【人間言語の特徴】(17)二重分節性とは?(18)超越性とは?

【言語の特徴】平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3Dの解説より

二重分節性とは?

二重分節性とは、文は形態素に分けられ、形態素は音素に分けられるということ。

形態素とは、それだけで意味が分かる最小単位

形態素がよくわかる例

例えば

子猫という語は、「子と猫」にわけることができます。

「子」も「猫」もそれだけで意味がわかります。

しかし、「猫」をさらにわけて「ね」と「こ」にすると、意味がわかりません。

よって

「子」「猫」←これが形態素です。

「ね」と「こ」をさらにわけます。

「n」「e」「k」「o」←これが音素です。

この音素の組み合わせは無限にあるので、言語は無限の出来事を表現できます。

選択肢4 過去や未来の事態を表せるのは、超越性があるため

我々は今を生きています。

見ているものは、今目の前にあるもの

聞いているものは、今流れている音

匂えるものは、今の匂い

全て今です。

ところが言語は、今以外も表現できます。

「昨日、猫カフェに行った」という話を聞いたら、

その場にいなくても、「ああ、この人は昨日猫カフェに行ったんだな。うらやましい」と想像できます。

言語はその場を超越しているのです。

過去や未来だけじゃなく、全くないものを創造することすらできます。

そう、小説ですね。ファンタジーとか。

言語ってすごい。

2 対照言語学

キーワード確認

p33

・統語的な言語類型の分類は?

・SOV型の言語の例は?

・SVO型の言語の例は?

・VSO型の言語の例は?

・形態的な言語類型の分類は?

・膠着語と屈折語の違いとは? 「私を」とme

・孤立語とは?

p36

・高低アクセントと強弱アクセントの違いは?

・開音節言語と閉音節言語の違いは?

p37

・似た意味を表しているのに言語によって品詞が異なる例は?(平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3B(7)より)

対照言語学の出題傾向と過去問解説【重要】

・令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題1問1【アクセント】

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題1問4【日本語の音韻の特徴】

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題12問5【原語との音韻的違い】

・令和2年度 日本語教育能力検定 試験Ⅲ問題15問1【アイヌ語の類型】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3A【アクセント】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題3【文字と表記】問5意味が類推できない外来語は?

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題1(15)【言語の類型】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3B【状態性の述語】(7)言語によっては似た意味を表していても品詞が異なることがある。

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題2問5選択肢2【韓国語は日本語と同じ膠着語】

・平成24年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題1問2【日本語と中国語の形態的類型】

3 認知言語学

キーワード確認

p41

・認知能力とは?

・用法基盤モデルとは?

p42

・スキーマとは?

p43

・プロトタイプとは? 鳥のプロトタイプはペンギン?

p45

・上位語と下位語の例は?

p46

・スクリプトとは?

p47

・メタファー、メトニミー、シネクドキの例は?

認知言語学の出題傾向と過去問解説【重要】

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題9問1【ステレオタイプ】問2【カテゴリー化】

・令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3C(14)【包摂関係】

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題9問1【ステレオタイプの自動活性化】問2【脱カテゴリー化を促す活動の例】

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題9問3【集団間接触を効果的に行う条件】

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題5【語彙を覚える方法】

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題12問3【特定の語が一般化した意味で使用される例】

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題9問4【偏見】問5【集団間の再カテゴリー化を促す活動例】

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題10【スキーマ活性化】

・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題9【プロトタイプ】

・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題10問3【スクリプトを考慮したモデル会話とは?】→日常場面において起こる出来事の典型的な順序や流れを考慮したもの

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題1(13)【比喩とは】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題9問3【過度のカテゴリー化】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題2【意味拡張】

・平成25年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題11問1【スキーマの一種であるスクリプトの例】

4 音声と音韻

キーワード確認

音節と拍、アクセントの種類については下記の動画参照

p52

・音声と音韻の違いは?

p53

・音韻の弁別機能とは? rock(岩)と lock(鍵をかける) 「かす」と「かず」

p54

・特殊拍とは?

p55

・長音節とは?

・半母音とは?

p56

・連濁とは?

・音位転換とは?

p57

・超文節的特徴とは?

・フットとは?

p59

・イントネーションとアクセントの違いは?

p60

・プロミネンスとは?

関連する記事とYouTube動画

音声と音韻の出題傾向と過去問解説【重要】

・各年度の試験Ⅱ

音素関係

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題3【音韻交替】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3D(16)【日本語で使用できる音素の数は?】

連濁関係

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3A(5)【連濁に関する記述】

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅱ問題6の1番a【転音が生じている】b【音位転換が生じている】c【連濁が生じている】d【連声が生じている】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅱ問題6の3番a【転音が起こっていない】b【音位転換が起こっていない】c【連声が起こっていない】d【連濁が起こっていない】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題3問4選択肢4【「ち」の連濁は「ぢ」で表す】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題4問5【連濁を生じにくくする要因の一つを学習者に理解させる指導の例】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3C(14)【「語形成」による音の変化のうち「連声」の例】

・平成27年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3B(9)【連濁のルールとして誤っているものを選ぶ問題】(10)【連濁を阻害する要因「ライマンの法則」の例外】(11)【前部要素と後部要素の意味関係によって連濁しにくい例】

韻律関係

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題2問1【超分節的特徴】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3A(2)【超分節的特徴】

5 調音

キーワード確認

調音に関しては下記の動画をまず見てください。

p71

・母音の無声化とは?

p72

・長音の発音は?

・促音の発音は?

・「ん」の発音は?

関連する記事とYouTube動画

調音の出題傾向と過去問解説【重要】

・各年度の試験Ⅱ(特に問題3)

・各年度の試験Ⅰ問題1(1)

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題1問2【自由異音】

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題1【音節とアクセント】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3C(12)【自由異音の例】

母音の無声化関連

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題12問5

・平成24年度日本語教育能力検定試験Ⅰの問題1(3)

6 文字と表記

キーワード確認

漢字の成り立ちについては下記動画参照

常用漢字表と現代仮名遣いはよく試験に出るので過去問を解いてどんな問題が出るか確認しておく。

p76

・表音文字とは?

・表語文字とは?

p78

・万葉仮名とは?(平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題3問3選択肢1)

p79

・熟字訓の例は?(令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題1(4)、平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題1(8))

p80

・打ち言葉とは?(令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題11問2)

p83

・ひらがなとカタカナはどう使い分けられている?

p84

・ひらがなで「え」の長音はどう表記する?

・ひらがなで「お」の長音はどう表記する?

・フォントによって見た目が変わるひらがなは?

関連する記事と動画

文字と表記の出題傾向と過去問解説【重要】

・令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題1(6)【漢字の字源】

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題1(4)【熟字訓】

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題12【言語政策】

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題1(5)【音読みの種類(漢音・唐音)】

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題7【漢字学習】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題1(8)【熟字訓とは】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題3【表記と音声】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題1(4)【漢字の成り立ち】

常用漢字表関係

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題12問5【2010年に改定された常用漢字表】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題12問3【当用漢字表】

・平成24年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題13【常用漢字表の2010年改正(平成22年)】

現代仮名遣い関係

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題13問3

・令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題12問2【「現代仮名遣い」や「送り仮名の付け方」】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題3問4【政府や中央省庁により公式に示されている目安や方針】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題12問5問2【現代仮名遣いで採用されている表記の例】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題14問4選択肢2【現代仮名遣い】

7 語彙と形態

キーワード確認

p86

・形態素とは?

・拘束形態素と自由形態素の違いは?

・品詞を変化させる接辞の例は?(平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題1(3))

p87

・単純語と合成語の違いは?

・畳語、派生語、複合語とは?(令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題1(4)【合成語】)

・国会議事堂は畳語、派生語、複合語どれ?

・転成名詞とは?(令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題1(6)【転成名詞の意味】)

p88

・メンタルレキシコン(心的辞書)とは?(令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題9問2)

p89

・語種とは?

・混種語とは?

関連する記事

語彙と形態の出題傾向と過去問解説【重要】

・令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3C【語の体系】問1【一つの語基に接辞が付いた派生語】

・令和2年度日本語教育能力検定試験 試験Ⅰ問題12【日本語の語彙】問5【混種語】

・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題1(5)【語構成】

・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題1(6)【転成名詞の意味】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題1(6)【派生語の語構成】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題1(3)【接辞の付加に伴う品詞変化】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3C【日本語の音変化】(14)転音、連声、促音便、音韻添加

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題12問2【単純語レベルで区別がある語彙】

・平成27年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3B【「複合語」「派生語」「連濁」】

複合動詞関連

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題1(9)【「きる」の意味】

・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題1(8) 【補助動詞】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題1(12)【「~直す」の用法】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3B(9)選択肢4【語彙的複合動詞か統語的複合動詞か】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題1(7)【複合動詞の意味】

・平成27年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題1(15)【複合名詞と複合動詞の対応】

・平成26年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題1(6)【複合動詞の前項と後項の自他】

・平成25年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題1(4)【複合動詞の意味】

・平成24年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3D【複合動詞】

・平成23年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題1(3)【複合動詞の名詞化】

・平成23年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題1(5)【複合動詞の意味】

8 語の意味

キーワード確認

p94

・コノテーションとは?

p95

・「嬉しい」と「楽しい」の違いは?

・相補的反義語とは?

・両極的反義語とは?

p97

・デノテーションとは?

・コーパスとは?

関連する記事

語の意味の出題傾向と過去問解説【重要】

・令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3C【語の体系】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3Bの解説【対義語】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3D【「正しい」日本語】

・平成25年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題1(5)【接辞を含む語構成】外来語

・平成24年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題3【類義語】

コーパス関係

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題8問3【母語話者のコーパス】

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題10問5【学習者コーパス】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3D(18)【コーパスを活用する理由】

・平成27年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題6問1選択肢4【コーパスを活用してジャンルに応じた言語使用実態を明らかにする】

・平成24年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題3問5選択肢3【コーパスを使用する際の注意点】

9 文法の概説

キーワード確認

p101

・格関係とは?

p102

・有生性とは?

p106

・連体詞とは?

p107

・内用語と機能語の違いは?

p108

・複文とは?

・連用修飾節と連体修飾節の違いは?

p110

・補足節とは?

関連する記事

文法の概説の出題傾向と過去問解説【重要】

・令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題1(9)【接続詞の用法】

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題2【数詞】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3C【接続詞の種類】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題1(2)【「〜年(ねん)・〜月(がつ)」を付けた場合の読み方】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題1(5)【連体詞】

・平成24年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題1【有生性】

・各年度の試験Ⅰ問題1から問題3及び試験Ⅲの問題1から問題4の多くが文法問題

連体修飾関係

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3D【日本語の複文】2021(18)【「内の関係」の例】

・平成27年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題3問1【「外の関係」の名詞修飾表現】問2【「外の関係」で「という」が挿入できる場合】

・平成26年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3C(14)選択肢2【内の関係と外の関係】

・平成23年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題1(13)【内の関係・外の関係】

10 文型文法

キーワード確認

p112

・文型とは?

p113

・授受動詞とは?

p114

・名詞文、動詞文、形容詞文の例は?

p116

・音便とは?

p119

・現象文と判断文の違いは?

p120

・指定文と措定文の違いは?

関連する記事

文型文法の出題傾向と過去問解説【重要】

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題4【授受動詞】

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3D【学校文法と日本語教育文法】

・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題16【国語教育と日本語教育の違いとは】

・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題1(9)【指定文と措定文】

動詞の活用

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3B【テ形の作り方と用法】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題1(9)【テ形の音便化とは】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3A【動詞の活用と分類】

授受動詞

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題4【授受動詞】

・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題5問5【中級の学習者でも間違える授受表現】

・平成27年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題1【授受動詞と待遇表現】

11 動詞・形容詞・副詞

キーワード確認

p122

・自動詞と他動詞の違いとは?

p123

・状態動詞の例は?

p125

・形容詞で動詞を修飾するにはどんな形にすればいい?

・感情形容詞を自分以外の人に使うにはどうすればいい?

p126

・「遠い」「近い」「多い」の注意点は?

p127

・無標と有標とは?

・「情態副詞」「程度副詞」「陳述副詞」の例は?

関連する記事

動詞・形容詞・副詞の出題傾向と過去問解説【重要】

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3B【補助動詞】

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題3【自動詞と他動詞】

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題3【形容詞の分類】

・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題3【副詞】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3B【状態性の述語】

12 指示詞・助詞

キーワード確認

p130

・ダイクシスとは?

p131

・現場指示と文脈指示の違いは?

p132

・話し手と聞き手が双方でわかっている対象は何系を使う?

・相手はわかっているけれど、自分にはわからないときは何系を使う?

p133〜

・各助詞の用法を確認

関連する記事

指示詞・助詞の出題傾向と過去問解説【重要】

・各年度の試験Ⅰ問題1は助詞の問題がよく出る。

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題2【並列助詞と並列を表す複文】

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題2【主題の「は」】

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3C【様々な「の」】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3C【並列助詞と接続詞の比較】

文脈指示・現場指示

・令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題3問5【人称と指示表現の関係】

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題12問1【情報が共有されている場合の言語形式】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題1問2【指示詞の文脈指示用法】

ダイクシス

・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題9問3の選択肢1

13 テンス・アスペクト

キーワード確認

p142

・テンスとは?

p143

・絶対テンスと相対テンスとは?

p144

・アスペクトとは?

p145

・「〜ている」にはどんな用法がある?

p146

・名詞修飾の中で「タ」におきかえることができる「テイル」の例は?

テンス・アスペクトの出題傾向と過去問解説【重要】

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題1【テンスとアスペクト】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3B【アスペクトに関わる諸形式】

14 ヴォイス・モダリティ

キーワード確認

p149

・ヴォイスとは?

・受身で行為者を表す助詞は?

p150

・非情の受け身で行為者を表現する助詞は?

・自動詞文からも作ることができる受け身は?

p152

・使役で動作者を表す助詞は?

p154

・モダリティとは?

・対事的モダリティと対人的モダリティの違いは?

・認識的モダリティと義務的モダリティの違いとは?

関連する記事

ヴォイス・モダリティの出題傾向と過去問解説【重要】

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題4【使役】

・令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題4【のだ文】

・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3D【モダリティ】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題1(10)【行為要求のモダリティ】

・平成28日本語教育能力検定試験Ⅰ問題1(9)【「勧め・忠告」のモダリティ形式】

15 語用論

キーワード確認

p163

・共同発話とは?

p164

・発語行為、発語内行為、発語媒介行為とは?

p165

・間接発話行為とは?

p166

・量の公理、質の公理、関連性の公理、様式の公理とは?

p167

・カクテルパーティー効果とは?

キーワードメモ

共同発話とは、話者全体で一つの発話を作り上げること

A:はっくしゅん…。いやー、昨日、クーラーつけたまま寝ちゃって…。

B:あ、かぜひいちゃったの?

A:そうそう。最近、暑くなってきたから…。

B:うん、クーラーつけちゃうよねー。あ、風邪の時はあれがいいよ。あの、レモン、切って…

A:あー、はちみつにつけて食べるとか?

B:そうそう。はちみつレモン。

・発語行為…文法上、適切な文を作ること(p164)

・発語内行為…話し手が聞き手に発話を介して意図を伝達する行為

・発語媒介行為…話し手の発話によって聞き手に効力を及ぼす行為

(令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題13問3より)

「今度、国の料理をごちそうします」と友人に語ることは、発語行為であると同時に約束という発語内行為ともみなされる。発語行為・発語内行為が遂行されると、それによって聞き手には感情や思考や行動の変化が生じる。「今度、国の料理をごちそうします」という発話を受けて、「え、本当!うれしい」と聞き手の友人が喜んだ場合、話し手の語りは友人を喜ばせるという発語媒介行為として位置付けることができる。

・間接発話行為

①量の公理:多すぎも少なすぎもダメ

②質の公理:うそはダメ

③関係の公理:関係ない話すんな

④様式の公理:分かりやすく言え

①量の公理

ちょうどいい量の情報を提供せよ。

例)

「いつ、そんなこと言った?」

「6月9日8時8分火曜日地球が1兆

712億73万6321回回ったときに言いました」

②質の公理

嘘や思っていないことを言うな。

例)

「あーテストやばい。全然勉強してない

(本当は1日15時間勉強している)」

「マジでー、オレ余裕

(本当は全然余裕じゃない)」

③関係の公理

関係ないことを言わない。

例)

「明日のテストって何時から?」

「君って素敵な形の耳をしているよね。

100パーセントの耳だよ」

「……」

④様式の公理 曖昧なこと不明瞭なことを言わない。

例)

「それで明日のテストって何時から?」

「あるいは先生の気が変わらなければ、テストは午後1時からあるのかもしれないし、ないのかもしれない。先生の気は変わるかもしれないし、変わらないかもしれない」

「……」

問題)協調の原理のうち、どれの問題でしょう。

「本間さんの出身地はどこですか」

「アース(地球)です」

「……」

…

…

…

「量の公理」

カクテルパーティー効果とは、駅や教室など様々な音声が聞こえる場で、相手の言葉に選択的に注意を向けること(平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題10より)。

聴覚からの刺激に対して選択的に注意が働いている(令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題9問5より)

語用論の出題傾向と過去問解説【重要】

・令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題13【会話の仕組み】

・令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題13問3【共同発話の例】

・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題13問1【共同発話の例】

・平成26年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題12問1【共同発話の例】

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題9問5【カクテルパーティー効果】

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題13問3【発語内行為】

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題3問2【ある特定の状況においては命題的意味とは別の発話の力を発揮する例】

・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題12【会話の基本原則】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題10問1【カクテルパーティー効果】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題11問1【間接的表現の例】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題14問4【聞き手は話し手の含意を理解して応答する例】

・平成24年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題4【発語行為理論と間接発話行為】問1【発語内行為の定義】問2【発語内行為の具体例】問3【間接発話行為の例】問4【間接発話行為で発話の意図がうまく伝わらなかった例】問5【機能シラバスと発語行為】

16 会話分析

キーワード確認

p170

・談話とは?

p171

・結束性はどうやって作られる?

p172

・前方照応とは?

・後方照応とは?

・ゼロ照応とは?

p174

・談話標識とは?

・隣接ペアとは?

・優先応答とは?

・非優先応答とは?

会話分析の出題傾向と過去問解説【重要】

・令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題13問4【ターンテイキング】

照応

・令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題12問5【前方照応の誤用の例】

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題4問2【呼応と照応の違い】

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題10問3【照応の理解】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅱ問題4 3番問2【前方照応の文脈指示が不適切な例】

談話標識(ディスコースマーカー)

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題13問5

・平成23年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題12問2選択肢4

隣接ペア

・令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題13問5【隣接ペアを選ぶ問題】

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題12問4【非優先応答の例を選ぶ問題 】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題12問1【隣接ペアの応答部分で期待に添った反応を示すもの】

・平成27年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題4問2【隣接ペアを選ぶ問題】

・平成27年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題12問2【非優先応答の例を選ぶ問題】

・平成26年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3B(6)【応答表現の働きをもつものを選ぶ問題】

・平成26年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題3問1の選択肢2【隣接ペア( Adjacency Pair )】

・平成24年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題12問2の選択肢3 【隣接ペア( Adjacency Pair )】

17 コミュニケーション学

キーワード確認

p178

・スモールトークとは?

p179

・ラポールトークとリポートトークの違いは?

・エポケーとは?

p180

・アサーティブコミュニケーションとは?

コミュニケーション学の出題傾向と過去問解説【重要】

ラポール

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題5問4【ラポート・トークの例】

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題13問2【ラポート・トーク】

・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問2選択肢2【ラポート・トーク】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題6問5選択肢1【ラポート・トーク】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題8問1【カウンセリングにおけるラポールの説明】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題9問5選択肢2【ラポール】

・平成26年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題11問4【担当教員と学習者との間に築かれた良好な関係を何と言うか?】→ラポール

エポケー

・令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題9【エポケー】

・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題8問3【エポケーの説明】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題9問3【エポケーの説明】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題9問5【自分とは異なる価値観に遭遇した際は?】→エポケー

・平成26年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題11問2【エポケーの例】

非言語コミュニケーション

・令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題8問2【非言語コミュニケーション】

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題5問2選択肢3【パラ言語】選択肢4【メタ言語】

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3A【韻律】2021(5)選択肢3【イントネーションによって話し手のパラ言語情報が伝達されるから】

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題11問3【国、地域による非言語行動の違い】

・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題8問2選択肢2【パラ言語】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題2問5選択肢3【コミュニケーションを円滑に進めるためのパラ言語情報を流暢に産出することを到達目標とする?】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅱ問題5の1番問2選択肢c【パラ言語の理解】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題13問3【パラ言語に起因する行き違いの例】問4選択肢4【メタ言語行動表現】

・平成26年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題11問1【パラ言語情報に含まれないもの】

・平成24年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題2問1選択肢1【メタ言語】選択肢2【パラ言語】

・平成23年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題12問2【やり取りの反応時間や沈黙、声の質、店舗といったパラ言語】

18 コミュニケーション能力

キーワード確認

p185

・コミュニケーション能力とは?

・言語能力とは?

p186

・社会言語能力とは?

・談話能力とは?

・ストラテジー能力とは?

p186

・意味交渉とは?

・コミュニケーションストラテジーとは?

p188

・受容・理解能力とは?

p189

・言語運用能力とは?

p190

・スピーチレベルシフトとは?

・コードスイッチングとは?

・対人関係能力とは?

日本語のうなずき、あいづきと他の言語母語話者と聞く時の態度の違い

・異文化調整能力とは?

コミュニケーション能力の出題傾向と過去問解説【重要】

コミュニケーション能力

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題10問2【社会言語能力の例】

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題12問5【社会言語能力の説明】

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題6【2021】CEFR B1レベルの会話授業 問2【社会言語能力とは】

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題6【コミュニケーション能力】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題10問3【社会言語能力の説明】

・平成26年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問3【「文法能力」「社会言語能力」「方略能力」「談話能力」から課題がある能力を選ぶ】

・平成26年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題8問1【コミュニケーション能力の1つである談話能力が欠如している例】

コミュニケーションストラテジー

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題6問1【コミュニケーション・ストラテジーの例】

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題12問4【コミュニケーション・ストラテジー】

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題6問2【コミュニケーション・ストラテジーの例】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問3【「使い慣れない形式や自信のない形式を使わない」ストラテジーを何というか】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問4【コミュニケーション・ストラテジーの例】

・平成24年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題10問5【コミュニケーション・ストラテジーが言語習得に有利に働く理由】

スピーチレベルシフト・コードスイッチング

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題13問4【スピーチレベルは会話の中で切り替わり得る】

・令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題12問5【スピーチレベルが切り替わる例】

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題13問3【会話的コード・スイッチングの例】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題13問3【スピーチレベルが切り替わる例】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題12【会話的コード・スイッチング、状況的コード・スイッチング、隠喩的コード・スイッチングの違い】

・平成27年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3D(18)【丁寧体と普通体が交替する現象を何というか?】スピーチレベルシフト

・平成26年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題12問4選択肢4【コード・スイッチング】

・平成24年度日本語教育能力検定試験Ⅱ問題4 3番問2【スピーチスタイルの変化が見られる】

・平成23年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題7問6【コード・スイッチングとスタイルシフト】

・平成23年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題3問2選択肢2【コード・スイッチング】

19 異文化間教育

キーワード確認

p195

・大文字Cの文化と小文字cの文化の違いは?

p197

・ジョハリの窓とは?

・カルチャーショックとは? UカーブとWカーブ

p199

・ベリーの文化変容4分類とは?

異文化間教育の出題傾向と過去問解説【重要】

小文字cの文化

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題15【文化とは】

ジョハリの窓

・令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題8問5【ジョハリの窓】

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題9問3【ジョハリの窓の四つの窓に関する記述として最も適当なもの】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題9問4【ジョハリの窓の四つの窓について】問5【ジョハリの窓では自己開示の度合いが増すにつれ、それぞれの窓の大きさが変化する】

カルチャーショック

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題8【異文化接触】

・令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題8問1【Uカーブモデルのハネムーン期の事例】

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題8【Uカーブモデルに関する記述】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題8問3【Wカーブに関する記述】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題8問1【Uカーブ仮説に関する記述】

・平成26年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題16問3【カルチャー・ショックよりもリエントリー・ショックのほうが大きい場合がある】

ベリーの文化変容

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題8問3【同化】

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題8問2【分離】

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題8問5【統合】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題8問4【分離】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題8問3【周辺化】

・平成27年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題9問4【同化】

・平成24年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題10【文化変容】

20 異文化間コミュニケーション

キーワード確認

p204

・高コンテクスト文化と低コンテクスト文化の違いは?

・自文化中心主義(エスノセントリズム)と文化相対主義とは?

・内集団バイアスとは?

・知識の呪縛とは?

・原因帰属のバイアスとは?

・確証バイアスとは?

p209

・サピア・ウォーフの仮説とは?

p212

・エコトノス、バファバファ、バーンガとは?

異文化間コミュニケーションの出題傾向と過去問解説【重要】

高コンテクスト文化・低コンテクスト文化

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題14問4

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題8問4

自文化中心主義・文化相対主義

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題14問4【文化本質主義】

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題9問2【内集団バイアス】

・令和2年度 日本語教育能力検定 試験Ⅰ問題8問3【日本人が異文化に対して自文化中心主義な見方をしている例】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題15問5【各文化の多様なあり方を認めようとする立場とは?】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題9問2【自文化中心主義の説明】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題8問4【文化相対主義に関する記述】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題9問2【自文化中心主義の説明】

・平成26年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題11問1【文化相対論の考え方】

サピア・ウォーフの仮説

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題14問1

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題12問1【サピア・ウォーフの仮説の説明】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題15問2【言語と文化・思考が関わっているとする考え方は?】→言語相対論

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題12問1【サピア・ウォーフの仮説の説明】

異文化トレーニング

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題9問4【異文化トレーニングの例】

・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題8【異文化コミュニケーション】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題9【異文化とレニーニング】

・平成27年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題8問5【異文化トレーニングの一つとして異文化摩擦のエピソードに対する複数の解釈を通じて、多様なものの見方への気づきを促す活動は?】→カルチャー・アシミレーター

・平成23年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題10【異文化の学び方】

21 社会言語学

p215

方言周圏論とは?

p215

言語変種とは?

p216-

位相語、地域方言、社会方言、役割語、集団語とは?

p218

・ネオ方言と新方言の違いは?

p219

・ピジンとクレオールの違いは?

p220

・ら抜き言葉とは?

社会言語学の出題傾向と過去問解説【重要】

・令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題11問1【術語】問2【集団語】問3【職業語に由来する 語の例】問4【隠語の例】問5【集団内でのアクセントの変化】

・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題11問1【職業による集団語の例】問2【若者言葉に関する記述として不適当なもの】問3【ネオ方言の説明】問4【言葉の男女差が年齢層によって違う例】問5【役割語】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題12【地域による言葉のバリエーション】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題12問2【感動詞や終助詞にジェンダーが現れる例】問3【社会階層や職業】問4【でよだわ言葉】問5【地域方言や社会階層に由来する言葉】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題11問1【社会方言】問2【若者言葉を使用する目的として不適当なもの】問3【集団語に含まれないもの】問4【隠語】問5【特定の人物像を想起させる言葉】

方言周圏論・周圏分布・東西対立分布

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題12問1【東西対立分布の例】

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題11【方言周圏論】問5

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3D(18)選択肢2【方言周圏論は、超越性の地理的反映であると解釈できる??】

・平成27年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題14問3【周圏分布をなす文法形式の例】

・平成25年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題11問2選択肢2【方言周圏論】

新方言・ネオ方言

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題13問1【ネオ方言の例】

・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題11問3【ネオ方言の説明】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題12問5選択肢3【共通語との接触により生まれた中間的な新しい方言】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題14問4【新方言の説明】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題11問1選択肢3【ネオ方言】選択肢4【新方言】

・平成23年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題13問3【「混交」の例である「ネオ方言」の説明】

ピジンとクレオール

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題14問1【ピジン】

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題11問5【クレオールとピジンの違いはなに?】

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題15問3選択肢4【沖縄では米国統治時の英語の影響で生じたクレオールが普及している?】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題3D(20)選択肢2【ピジンでもクレオールでも、語彙体系の複雑さは同じなの?】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題12問5選択肢2【「これ、やすいあるよ」の「あるよ」は、日本統治下の台湾原住民によってピジン化された言葉?】

・平成26年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題12問2【ピジンの特徴として不適当なもの】

・平成25年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題14問1選択1【クレオール】

・平成23年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題13問4【異なる言語を話す人たちがコミュニケーション手段として使う、複数の言語の要素を取り入れて作られた共通語のことを何と言うか】

ら抜き言葉

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題11問3【ら抜き言葉】

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題7問5【「何も考えられません」と言うべきところを「何も考えれません」と言う】

・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題2問2【現在も進行中である長期的な歴史的変化は?】→動詞における受身形と可能形の分化

・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題7問4選択肢1と2【言語現象「ら抜き言葉の使用」】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅱ問題6の8番c【ら抜き言葉の使用】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題11問1【ら抜き言葉の例】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題1問3【ら抜き言葉に関する記述】

・平成25年度日本語教育能力検定試験Ⅱ問題4の3番問1選択肢d【ラ抜き言葉】

22 待遇表現とポライトネス

キーワード確認

敬語に関しては、文化庁の「敬語おもしろ相談室」の動画を一通り見た後、過去問を解き、わからなかった部分に関しては「敬語の指針」で確認するという勉強がおすすめ。

p225

次の敬語はどの分類?

「先生からのお手紙」

「先生へのお手紙」

敬語の指針p16参照

p228

ポライトネスとは?

フェイスとは?

ポジティブフェイスとは?

ネガティブフェイスとは?

p229-

ボールドオンレコードストラテジーとは?

ポジティブポライトネスストラテジーとは?

ネガティブポライトネスストラテジーとは?

p231

・ヘッジとは?

待遇表現とポライトネスの出題傾向と過去問解説【重要】

待遇表現・敬語

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題12問4

・令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題12

・令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題3問4【尊敬語の主語に現れる人称】

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題1(5)【謙譲語の種類】

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題11問4【敬語の変化】

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題4問4【授受動詞の敬語表現】

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題11問2【尊敬語と謙譲語を混同する例】正答率55%

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題14問3【謙譲語Ⅰの例】問4【二重敬語の例】

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題14【待遇表現】

・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題12問5【待遇表現に関する記述として最も適当なもの】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題14【日本語の待遇表現】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題8問4【待遇表現の指導に関する記述として不適当なもの】

・平成26年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題8【待遇表現に関する会話の授業】

・平成25年日本語教育能力検定試験Ⅲ問題3【マニュアル敬語】

・平成25年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題14問5【韓国・朝鮮語の敬語】

・平成24年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題12【待遇表現】

・平成23年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題11問6【敬語の規範的な使い方】

・ポライトネス

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題12問2【ポライトネス・ストラテジー】

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題14【ポライトネス理論】

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題14問2【ポライトネス・ストラテジーの一種であるボールド・オン・レコード・ストラテジー(直言)の例】

・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題12問3【フェイスを脅かす行為(FTA)に関する記述】問4【ポジティブ・ポライトネス・ストラテジーの例】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題2問4【ネガティブ・ポライトネスが用いられている発話】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題13問1【フェイスが表す概念】問2【ポライトネス理論】問3【ポジティブフェイスへの配慮の例】問4【フェイスへの配慮よりも伝達の効率性が優先される場合】

・平成27年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題12問5選択肢3【仲間内の言葉である「キャンパス言葉」はポジティブ・ポライトネス、控えめに表現するためのヘッジはネガティブ・ポライトネス】

・平成26年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題3問1選択肢4【FTA(Face Threatening Act )】

・平成23年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題11問1【ポジティブフェイスとネガティブフェイスとは】問2【ポジティブフェイスの例】問3【ネガティブフェイスに配慮した発話の例】問4【フェイスを脅かさないように配慮することを何というか?】

23 心理と記憶

キーワード確認

・宣言的記憶(意味記憶・エピソード記憶)、手続き的記憶とは?

・維持リハーサルと精緻化リハーサルとは?

・橋渡し推論と精緻化推論とは?

・ソーシャルサポートとは?(道具的サポートと情緒的サポートの違い)

・最近接発達領域とは?

・生活言語能力(BICS)と学習言語能力(CALP)とは?

心理と記憶の出題傾向と過去問解説【重要】

ワーキングメモリ・短期記憶・長期記憶

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題9問4

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題10問4【ワーキングメモリ】問5【チャンク】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題10問2【既有の知識が収められているのは?】

・平成26年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題10問3【チャンク】

精緻化リハーサル

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題10問3【精緻化リハーサル】

・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題10問3【精緻化リハーサル】

橋渡し推論と精緻化推論

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題10問4【精緻化推論】

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題9問2【橋渡し推論】

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題10問2【精緻化推論に関する記述】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題9問2【橋渡し推論】

・平成25年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題11問2【橋渡し推論の例として不適当なもの】

・平成23年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題9問3【橋渡し推論の説明として不適当なもの】

ソーシャルサポート

・令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題9問3【情緒的サポート】

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題8【ソーシャル・サポート】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題8問5【ソーシャルサポートに関する記述】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題8問5【ソーシャルサポートに関する記述】

最近接発達領域

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題11問4【最近接発達領域】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題10問5【最近接発達領域(ZPD)の説明】

・平成25年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題6問2【ヴィゴツキーをはじめとする社会的構成主義の台頭】

生活言語能力と学習言語能力

・令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題9問3

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題10問4選択肢3【学習言語能力(CALP)】選択肢4【生活言語能力(BICS)】

24 言語習得の理論

・臨界期仮説とは?

・クラッシェンのモニターモデルとは?

・ナチュラルアプローチとは?

・インターアクション仮説とは?

・アウトプット仮説とは? 令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題10問5参照

・ダイグロシアとは?

・敷居仮説とバイリンガルのレベル

・分離基底言語能力モデル

・二言語基底共有説

言語習得の理論の出題傾向と過去問解説【重要】

クラッシェンのモニター・モデル

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題11問1

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題10問1【情意フィルター仮説の説明】

・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題10問5【情意フィルター仮説の説明】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題10問1【モニターモデルで主張されていることは?】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題9問5【自然習得順序仮説の説明】

・平成25年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題8問5【学習者の不安が高いと第二言語習得が阻害されるとする仮説は?】→情意フィルター仮説

・平成25年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題10問1【クラッシェンの「意識的に学習された知識」に対する考え方とは?】問2【「インプット仮説」で習得につながるとされているインプットとは?】

・平成23年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問3【ナチュラル・アプローチの理論的背景となったモニターモデルの仮説として不適当なもの】

ナチュラル・アプローチ

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題10問1【ナチュラル・アプローチとモニターモデル】

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問4【ナチュラル・アプローチに基づいた授業に関する記述】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題10問1【ナチュラル・アプローチに関する記述】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題10問1選択肢2【ナチュラル・アプローチ(The Natural Approach)】

・平成26年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題6問1選択肢1【ナチュラル・アプローチ】

・平成25年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問1【ナチュラル・アプローチで用いられるシラバスは?】

・平成24年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問5選択肢1【ナチュラル・アプローチ】

・平成24年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題9問1【「ナチュラル・アプローチ」の指導方針】

・平成23年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問3【ナチュラル・アプローチの理論的背景となったモニターモデルの仮説として不適当なもの】

意味交渉とインターアクション仮説、アウトプット仮説

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題13問3【意味交渉の例】

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題10問5【アウトプット仮説】

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題13問5【意味交渉の例】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題13問4【意味交渉の例】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問1【コミュニカティブアプローチの背景となる考え方は→会話の中で意味交渉が生じることによって言語習得が促進される】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題13問5【行き違いを防いだり修正したりするための意味交渉の仕方】

・平成26年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題8問4【インターアクション仮説で言われている意味交渉に当たらないもの】

・平成26年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題12問3選択肢1【聞き手行動は→明確化要求】

・平成25年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題8問5選択肢2【インターアクション仮説】

・平成25年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題13問4選択肢3【ティーチャートークは教師が事前に理解可能な発話に調整するばかりでなく学習者と意味交渉の中で調整することが重要である】

・平成24年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題9問4【ペア・ワークやグループ・ワークにおける談話の特徴→意味交渉が多く生じる】

・平成24年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題10問5【コミュニケーション・ストラテジーが言語習得に有利に働く理由→学習者が意味交渉に参加する機会が増えるから】

二言語基底共有説と分離基底言語能力モデル

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題9問5【二言語基底共有説に関する記述】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題9選択肢2【分離基底言語能力モデル】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題10問4選択肢3と選択肢4【二言語基底共有説(氷山説)】

バイリンガル

・令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題9問2【敷居仮説】

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題9【臨界期仮説とバイリンガル教育】

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題9問2【バイリテラルの説明】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題11問3【ダブル・リミテッドの状態の説明】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題10問3【バイリンガルの一種であるバイリテラルの説明】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題12問1【二言語話者(バイリンガル)に関する記述】選択肢1【二言語を同程度に習得していなくてもバイリンガルと呼ぶことができる】

・平成23年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題13問1選択肢1【セミリンガル化】選択肢2【モノリンガル化】

25 学習環境とストラテジー

・自律学習とは?

・内発的動機づけとは?

・外発的動機づけとは?

・統合的動機づけとは?

・道具的動機づけとは?

・外国語教室の3つの不安とは?

・場独立型と場依存型とは?

・学習ストラテジーとは?

学習環境とストラテジーの出題傾向と過去問解説【重要】

自律学習

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題7【学習者オートノミー】

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題11問5【学習者オートノミーを育成するための教師の行動】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題5問5選択肢3【これまでの自律学習の経験が、自己評価の結果に影響する】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題7【自律学習とは?】問1【自律学習を狙いとした教師の行動】問2【自律学習における教師の役割】問3【自律学習を支援するシステムの構築】

・平成24年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題7問4【自律学習の説明】

・平成23年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題5問4【学習者が自ら学びを構築していくことを何と言うか】

状況的学習論

・平成26年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題7問4【状況的学習論の考え方が生かされている活動】

動機づけ

・令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題9問5【内発的動機づけの例】

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題11問1【内発的動機づけの例】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題9問5【内発的動機づけを促すものの例】

・平成25年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題8問2【外発的動機づけ・道具的動機づけ・統合的動機づけの例】

・平成23年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題11問4【外発的動機づけ・内発的動機づけ・道具的動機づけの例】

学習スタイル(場独立型・場依存型)

・令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題10問2

学習ストラテジー

・令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題10問1【学習ストラテジーの類例とその例】

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題7問3【学習者が目標設定、計画、実行、評価というサイクルを繰り返す】ために必要な能力は? 選択肢4【メタ認知能力】

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題9【2021】問2【学習ストラテジーに含まれるストラテジーとその例】選択肢4【補償ストラテジーの例:文脈から分からない語を推測する】

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題11問2【メタ認知ストラテジーの例】選択肢3【意図した内容と言語表現にずれがないか自分でチェックする】

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題9問5選択肢1【数学等の概念的知識や学習ストラテジーは、二言語間で転移する】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題9【第二言語習得】問3【直接ストラテジーの例】選択肢3【習ったことをまとめたり、繰り返し練習したりする】

・平成27年度 日本語教育能力検定試験Ⅰ問題10問5【補償ストラテジーの例】選択肢2【知らない語の意味を文脈から推測する】

・平成26年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題11問3【メタ認知ストラテジーの例】→発話時のエラーで意思疎通に支障を与えるものを見定めて、その原因を考え、なくすようにした。

・平成25年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題11問4選択肢3【メタ認知ストラテジー】

26 誤用分析と中間言語分析

・ミステイクとエラーの違いは?

・ローカルエラーとグローバルエラーの違いは?

・転移とは?

・語用論的転移とは?

・言語間エラー、言語内エラーとは?

・過剰般化とは?

・リキャストとは?

・肯定証拠と否定証拠とは?

・中間言語とは?

・化石化(定着化)とは?

・有標性差異仮説とは?

誤用分析と中間言語分析の出題傾向と過去問解説【重要】

誤用の種類

・令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題10問1【誤用の種類】

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題5問5選択肢2【誤りの数によって減点する方法では、誤りの種類により配点を変えて評価する】

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題10問4【言語転移】選択肢1【母語だけでなく既習の外国語からも言語転移が起こる】

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題11問1【過剰般化】選択肢1【ある言語形式の規則を、その適用範囲を超えた箇所でも使用する現象】

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題6問5【語用論的転移の例】

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題10問4【過剰般化の例】

・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題10問5【語用論的転移の例】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問1【グローバル・エラーの例】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題9問3【誤りの種類に関する記述】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題10問1【ミステイクとエラーの違い】問2【過剰般化の例】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題11問3【英語母語話者の語用論的転移の例】

・平成26年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題9問1【グローバル・エラーの例】

・平成23年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題8問2【過剰般化の例】問3【語用論的転移の例】問4【言語内の誤りと言語間の誤りの違い】

フィードバック

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅱ問題4の1番問1【フィードバックの方法としてこの教育実習生が用いていないのは?】

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題8問4【教師によるフィードバックの留意点】

・令和元年日本語教育能力検定試験Ⅲ問題11問2【フィードバックの一種であるリキャストの例を選ぶ問題】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4【誤用とフィードバック】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題11問4【プロンプトの例】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題10問2【フィードバックの一種であるリキャストの説明を選ぶ問題】

・平成24年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題9問2選択肢3【明示的フィードバック】

・平成23年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題10【フィードバック】

肯定証拠・否定証拠

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題12問5【語用論的知識の習得と肯定証拠・否定証拠】

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題7問5選択肢3【授業や教え方の改善】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4選択肢1【対話の相手から否定証拠が与えられること】

・平成26年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題8問5【訂正フィードバックの役割】

化石化(定着化)

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題9問1

27 教授法

p277-278

具体例を見ながら教授法を確認

・オーラルメソッドとは?

p279-

・文法訳読法とは?

・ナチュラルアプローチとは?

・オーディオリンガルメソッドとは?

・パターンプラクティスとは?

・ARCSモデルとは?→平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題6

p283

・コミュニカティブアプローチとは?

・フォーカス・オン・フォームとは?

・タスク中心の教授法とは?

・CBIとCLILとは?

・サイレントウェイとは?

・コミュニティランゲージラーニングとは?

・サジェストぺディアとは?

・全身反応法とは?

教授法の出題傾向と過去問解説【重要】

文法訳読法

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題5問1

ナチュラルアプローチ

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題10問1【ナチュラル・アプローチとモニターモデル】

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問4【ナチュラル・アプローチに基づいた授業に関する記述】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題10問1【ナチュラル・アプローチに関する記述】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題10問1選択肢2【ナチュラル・アプローチ(The Natural Approach)】

・平成26年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題6問1選択肢1【ナチュラル・アプローチ】

・平成25年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問1【ナチュラル・アプローチで用いられるシラバスは?】

・平成24年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問5選択肢1【ナチュラル・アプローチ】

・平成24年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題9問1【「ナチュラル・アプローチ」の指導方針】

・平成23年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問3【ナチュラル・アプローチの理論的背景となったモニターモデルの仮説として不適当なもの】

オーラル・メソッド

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題15問1

オーディオ・リンガル・メソッド

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題7問2【行動心理学に基づく学習観に対する問題意識】

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題6問2【過去問解説】

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問3選択肢2【やり取りの流暢さより母語話者並みの正確な発音を重視する】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題6問3【オーディオ・リンガル・メソッドにおいて「文型練習」を行う際の留意点】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題10問2選択肢3【インプットを繰り返すことで習慣形成を促し、言語の構造の習得を目指す】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問1【「パターン・プラクティス」を重視する教授法・教育方法】選択肢3【オーディオ・リンガル・メソッド】

・平成25年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問3【オーディオ・リンガル・メソッドとコミュニカティブ・アプローチの特徴を比較】

パターンプラクティス

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題5問3【パターン・プラクティスを行う際の留意点】

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題5問2【「休みます」を「休ませます」と言わせるような練習は?】→変換練習

・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題5問3【拡張練習の例】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問1【パターン・プラクティスを重視する教授法・教育方法】

ARCSモデル

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題8問5

コミュニカティブアプローチ

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題10問3

・令和2年度 日本語教育能力検定 試験Ⅰ問題4問3【コミュニカティブ・アプローチに関する記述】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問1選択肢2【コミュニカティブ・アプローチ】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問1【コミュニカティブ・アプローチの背景となる考え方】

・平成27年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問5【コミュニカティブ・アプローチにおける重要な役割を果たしたシラバスの項目例】

・平成26年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問1選択肢4【コミュニカティブ・アプローチ】

・平成26年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題5問3【ロールカードを作成するとき「情報差」以外に考慮すべき2つの要素は?】【選択権、反応】

・平成25年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問3【オーディオ・リンガル・メソッドとコミュニカティブ・アプローチの特徴を比較】

・平成24年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問2【コミュニカティブ・アプローチが重視するコミュニケーション過程の3つの要素】

フォーカス・オン・フォーム

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題17記述問題

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題11問4【フォーカス・オン・フォーム】

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題10問3【フォーカス・オン・フォームの背景となる考え方】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題11問1【フォーカス・オン・フォームに関する記述】問2【フォーカス・オン・フォームズの例】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問1選択肢1【フォーカス・オン・フォーム】

・平成26年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題6問5【必要に応じて学習者の注意を文法項目に向けさせる指導とは?】

・平成25年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題9問1【フォーカス・オン・フォームを取り入れた指導】

・平成23年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題10問2【フォーカス・オン・フォームの具体的な会話例】

タスク中心の教授法

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題10問1

・令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題6問5【タスク中心の教授法の特徴】

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題11問5【タスク中心の教授法で扱うタスクの特徴】選択肢3【学習者のニーズを反映させている】

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問5【タスク中心の教授法の活動例】選択肢1【グループで無人島生活の必需品のリストを作成し、優先順位をつけさせる】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問3【タスク中心の教授法に基づく学習活動】

内容言語統合型学習

・令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題6問1【内容重視の指導法】問3【CLILの4C】

・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題8【タイの高校で内容言語統合型学習(CLIL)を取り入れた授業を設計】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問5【内容言語統合型学習(CLIL)に関する記述】

サイレントウェイ

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題5問3【サイレント・ウェイの背景にある考え方】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題10問2選択肢1【教師はロッドを使い、学習者が既習の知識を基に規則を類推するよう働きかける】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題14問3選択肢4【サイレントウェイ】

・平成26年日本語教育能力検定試験Ⅰ問題5問4【サイレントウェイで用いられる教材・教具】

・平成24年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問5選択肢4【サイレントウェイ】

・平成23年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問4【サイレント・ウェイの背景にある学習館観】

コミュニティランゲージラーニング

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題5問2

サジェストぺディア

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題5問4【サジェストぺディアの特徴】

・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅱ問題4の3番問1選択肢c【サジェストペディア】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題14問3選択肢3【サジェストペディア】

・平成27年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問3【サジェストペディアの特徴】

・平成24年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問4【サジェストペディアに関連した用語】

全身反応法

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題10問1

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問5選択肢2【「窓を開けてください」などの指示を出し、実際にその動作を行わせる】

・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問1選択肢4【TPR(Total Physical Response)】

・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅱ問題4の3番問1選択肢a【TPR(Total Physical Response)】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問1選択肢4【TPR(Total Physical Response)】

・平成27年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問2選択肢2【TPR(Total Physical Response)】

・平成26年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題6問1選択肢2【TPR】

・平成24年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問5選択肢2【トータル・フィジカル・レスポンス(TPR)】

・平成23年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題8問1【教師が指示を出して学習者が動作で反応するという活動の背景にある考え方は?】→幼児が母語を習得するときのように、話す力よりも聴く力を先に発達させるべきである。

28 コースデザインと授業計画

・シラバスとは?

・モジュール型教材とは?

・ニーズ調査とレディネス調査とは?→令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問1

・目標言語調査とは→令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問1

・インストラクショナルデザインの一つであるADDIEモデルとは?→令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題7問3

・バックワードデザインとは?→サンプル問題

・コースデザインとは?→「日本語教育の参照枠」の活用のための手引のコースデザインを読んでおく。

・レアリアと生教材とは?→平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題6の解説

コースデザインと授業計画の出題傾向と過去問解説【重要】

・令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4【日本語コースの主教材】

・令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題7【e-learning】

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題5【ビジネスパースンのレッスン】

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題8問2【レアリア】

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問1【コース設計】

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題7問2【目標言語調査として不適当なもの】

・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題7【e-learning】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題7【コースデザイン】

・平成27年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題6問1【目標言語調査として不適当なもの】

・平成27年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題5【ある地域の日本語教室の学習者グループのニーズ・レディネス】

・平成25年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題7問1【学習者のニーズを選ぶ問題】

・平成24年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題7【コースデザイン】

シラバス

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題10問4【機能シラバスの特徴】

・令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問3【機能シラバスによる教材の目次の例】

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題5問3【タスクシラバスの例】

・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題5問1【技能シラバスによる教材の目次として最も適当なものは?】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題5問4【トピックシラバスの特徴は?】

・平成27年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題5問3【構造シラバスの利点】

・平成26年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題5問5【先行シラバスと後行シラバスの特徴】

【「家族について話す」「趣味について話す」「教育について話す」のような項目で分類したシラバスの名称は?】

・平成24年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題7問1【タスクシラバスと構造シラバス】

29&30 教育実習

教育実習の出題傾向と過去問解説【重要】

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題5【初級のクラス活動への助言】

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問4【隠れたカリキュラム】

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題6【授業の振り返り】

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題5【授業の引き継ぎ】

・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題5【初級レベルの学習者に対する直接法の授業】

・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題6【教案の書き方】

31 授業分析と教師の成長

アクションリサーチ→令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題7問2

p323

・ピアラーニング

p321

日本語教師の専門性→日本語教育人材の養成・研修の在り方について(報告)改訂版(p19-)がおすすめ(以下引用)

①日本語教師…日本語学習者に直接日本語を指導する者

②日本語教育コーディネーター…日本語教育の現場で日本語教育プログラムの策定・教室運営・改善を行なったり、日本語教師や日本語学習支援者に対する指導・助言を行うほか、多様な機関との連携・協力を担う者

③日本語学習支援者…日本語教師や日本語教育コーディネーターと共に学習者の日本語学習を支援し、促進する者

日本語教師の三つの段階

養成…日本語教師を目指して、日本語教師養成課程等で学ぶ者

初任…日本語教師養成段階を修了した者で、それぞれの活動分野に新たに携わる者(活動分野で0〜3年程度の日本語教育歴)

中堅…日本語教師として初級から上級までの技能別指導を含む十分な経験(2400単位時間以上の指導経験)を有する者(活動分野で3〜5年程度の日本語教育歴)

1 日本語教育人材に求められる基本的な資質・能力

(1)日本語を正確に理解し的確に運用できる能力を持っていること。

(2)多様な言語・文化・社会的背景を持つ学習者と接する上で、文化多様性を理解し尊重する態度を持っていること。

(3)コミュニケーションを通じてコミュニケーションを学ぶという日本語教育の特性を理解していること。

2 専門家としての日本語教師に求められる資質・能力

(1)言語教育者として必要とされる学習者に対する実践的なコミュニケーション能力を有していること。

(2)日本語だけでなく多様な言語や文化に対して、深い関心と鋭い感覚を有していること。

(3)国際的な活動を行う教育者として、グローバルな視野を持ち、豊かな教養と人間性を備えていること。

(4)日本語教育に関する専門性とその社会的意義についての自覚と情熱を有し、常に学び続ける態度を有していること。

(5)日本語教育を通した人間の成長と発達に対する深い理解と関心を有していること。

日本語教育人材の養成・研修の在り方について(報告)改訂版(p22-)より

授業分析と教師の成長の出題傾向と過去問解説【重要】

・令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題5問題6

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題7【教師の成長】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題5【授業の振り返り】

日本語教育コーディネーター

・令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題15問1

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題14問5「日本語教師」「日本語教育コーディネーター」「日本語学習支援者」の役割の違い

32 目的・対象別日本語教育法

p329

・JGPとJSPとは?→令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題7

p334

・ディクテーションとディクトグロスとは?

・再話とは?

・VT法とは→令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅱ問題4の3番問1

・トップダウン処理とボトムアップ処理とは?

・スキャニングとスキミングとは?

・提示質問と指示質問とは?

・ジャーナルアプローチとは?

目的・対象別日本語教育法の出題傾向と過去問解説【重要】

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題5【ビジネスパーソンのレッスン】

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題7【特定の目的のための日本語】

ディクトグロス

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題8問4【ディクトグロスで学習者に与える文章】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題11問3【ディクトグロスの説明】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題8【ディクトグロスの活動例】

・平成25年度日本語教育能力検定試験Ⅱ問題4 2番問1の選択肢

・平成24年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題8問5【ディクトグロスの説明】

再話

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問3【再話】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題5問4【再話を行う目的】

・平成24年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題5【テキストについて理解したことを自分の言葉で話す「再話」という後作業】

シャドーイング

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題5問1

VT法

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題1【音声指導の様々な方法】

・平成27年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問2選択肢4【VT法】

トップダウン処理とボトムアップ処理

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題10問1【ボトムアップの読み方】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題5【トップダウン処理の聴解授業】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題7問3選択肢4【トップダウン】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題9問5【ボトムアップ的な読みを行う際のストラテジー】

・平成26年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題9【トップダウンとボトムアップで聞く力をつける方法】

スキャニング・スキミング

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題10問2【スキャニングの例】

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題5問4【大規模地震の発生後に流れたニュースをスキャニングで聞く】

・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題8問3【スキミングのスキルを使って読む例】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題5【トップダウン処理の聴解授業】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題6問1【スキミングの活動例】

ジグソー・リーディング

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題6問5【ジグゾー法の活動方法】

・平成30年度日本語教育能力検定試験問題7【ジグソー・リーディングを取り入れた中級の授業】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題6問2【ジグソー・リーディングの活動例】

作文指導

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題11【作文教育】

ジャーナル・アプローチ

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題16問5【ジャーナル・アプローチの特徴】

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題10問4【ジャーナル・アプローチの実践例】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題11問5【ジャーナル・アプローチに関する記述】

33 評価法とテスト

・診断的評価と形成的評価と総括的評価とは?

・客観的テストと主観的テストの例は?

・目標基準準拠テストと集団基準準拠テストとは?

・項目応答理論とは?

・ルーブリックとは?→参照枠の手引きp22〜

・ポートフォリオによる評価とは?→参照枠の手引きp29〜

・テストの妥当性と信頼性の違いは?

評価法とテストの出題傾向と過去問解説【重要】

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題16

・令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題5【テスト】

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4【コースの評価】

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題15問4

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題8【様々なテスト】

・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題7【2019】e-learning問5【項目応答理論を用いることで可能になること】選択肢4【実施回の異なる大規模テストの結果を共通の基準で比較できる】

・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題15【日本語のテスト】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題5問1【熟達度評価として行われるテストは?】問2【訂正法と呼ばれるテスト形式の例】問3【テストの妥当性を損なう要因】問4【標準偏差の説明】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題6問4【読解能力を測定する方法としても活用できるクローズテストの説明】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題7問2【集団基準準拠テストに関する記述】問3【テストの妥当性に関する記述】

OPI

・令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題13問5【OPIの原理や手法を用いた会話教育】

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題6【OPIによる会話テストでロールプレイを行った事例】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題8問1【OPIの考え方に基づいたタスク先行型の会話指導法】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題4問5【話す力を評価する方法の一つであるOPIの説明として最も適当なもの】

34 ICTと日本語教育

・CAIとWBTの違いは?

・ブレンディッド・ラーニングとは?

・同期型と非同期型の違いは?

・LMSとは?

・反転授業とは?→令和元年度日本語教育能力試験Ⅰ問題7【e-learning】

ICTと日本語教育の出題傾向と過去問解説【重要】

・令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題7【e-learning】

・令和元年度日本語教育能力試験Ⅰ問題7【e-learning】

35 著作権と日本語教育

・著作物とは?

・著作者人格権とは?

・著作財産権とは?

・許諾なしで著作物を使える場合は?

・授業目的公衆送信補償金制度とは?

著作権と日本語教育の出題傾向と過去問解説【重要】

・令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題7問5【大学の授業において著作権者に無断で行っても著作権の侵害にならない例】

・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題7問4【著作権者に無断で行っても著作権の侵害にならない例】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題5問5【非営利の教育機関が授業の過程で聴解素材・教材を著作権者の許諾なしに利用できる例】

・平成27年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題5問5【著作権の侵害に当たらないもの】

・平成25年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題8問5【日本におけるe-learningと対面授業の著作権法】

・平成23年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題6問2【インターネットからコンテンツを利用する際の著作権】

36 言語政策と言語管理

・日本語教育推進法の目的は?

・言語計画の3つのステップとは?

p380-381

それぞれの機関がどのような事業を行っているか確認→令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題16問5

言語政策と言語管理の出題傾向と過去問解説【重要】

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題13

・令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題14【国際交流基金】

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題15【言語教育政策】

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題12【言語政策】

37 日本の在留外国人事情

日本の在留外国人事情の出題傾向と過去問解説【重要】

・令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題16

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題15【2022】外国人労働者 問1(正答率60)「身分に基づく在留資格」 問2(正答率72)「技能実習」問3(正答率25)「資格外活動」

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題16【2021】留学生 問2(正答率35)「技術・人文知識・国際業務」 問3(正答率13)「特定活動46号」

・令和2年度 日本語教育能力検定 試験Ⅲ問題16【2020】在留外国人と2018年(平成30年)入管法改正

・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題14【2019】経済連携協定(EPA)問2特定活動

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題15【2018】問4選択肢2平成26年(2014年)改正高度専門職

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題16問3【在留資格に関する記述として正しいものは?「興行」「就学」「研修」「定住者」】

留学生受け入れ

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題15問4【留学生受入れ10万人計画】

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題16問1【留学生30万人計画】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題15問4【1990年から2000年に至る日本国内の時代背景】

EPA

・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題14【経済連携協定(EPA)】

38 多文化共生とやさしい日本語

・CEFRとは?

多言語・多文化主義と複言語・複文化主義とは?

・日本語指導が必要な児童生徒

・アコモデーション理論とは? コンバージェンスとダイバージェンス

多文化共生とやさしい日本語の出題傾向と過去問解説【重要】

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題14【ヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR)】

多言語

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題13【多言語使用と言語景観】

日本語指導が必要な児童生徒

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題15

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題16【日本語指導が必要な児童生徒】

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題5問5【児童生徒に対する日本語指導】

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題13問4【「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査(平成30年度)」において日本語指導が必要な外国籍の児童生徒の母語で最も多い言語は?】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題10問5【「日本語指導が必要な外国人児童生徒」に対する文部科学省の教育施策に関する記述】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題15問1【「特別の教育課程」における指導内容に関して「学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の施行について(通知)」に示されているものは?】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題15問1【日本語指導が必要な児童生徒に関して2010年から2014年の動向】

アコモデーション理論

・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題13問4【アコモデーション理論のうちダイバージェンスの例】

やさしい日本語

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題11問5

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題13問3【増補版「やさしい日本語」作成のためのガイドライン】

・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題12問5【減災のためのやさしい日本語】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題7【NHK NEWS WEB EASY を使ったやさしい日本語ニュースの聴解と読解を組み合わせた授業】

39 世界と日本の日本語教育事情

・ジョアン・ロドリゲスは何をした人?

・上田万年は?

・松本亀次郎は?

・長沼直兄は?

・伊沢修二は?

・山口喜一郎は?

国外の日本語教育事情については、国際交流基金の海外日本語教育機関調査がおすすめ→令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題14

世界と日本の日本語教育事情の出題傾向と過去問解説【重要】

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題14と15

・令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題14【海外日本語教育機関調査】

・令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題15

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題15

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題14【国内の日本語教育】

・令和3年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題15【日本語学習の歴史】

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題14【海外日本語教育機関調査】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題15【日本語教育の歴史】

40 日本語教育推進法とこれからの日本語教師

・JF日本語教育スタンダートとは?

・参照枠を使うことのメリットは? →日本語教育の参照枠p9の期待される効果も読んでおく。

① 社会

・日本語学習者の周囲の人々(家族、友人、職場の人、地域住民等)による日本語学習者の日本語能力の熟達度の把握が可能となり、日本語学習者を支える環境が醸成される。

・日本語教育に関わる全ての人が共通の指標を参照し、お互いの知見を共有し連携することで、日本語教育全体の質の向上につながる。

② 行政機関

・国や地方公共団体等が地域日本語教育の目標や方針、教育内容を設定するために参照することにより、自立した言語使用者として必要となる日本語の学習環境の整備につながる。

③ 教育機関・日本語教師

・ 分野別の言語能力記述文が整備されることにより、日本語教育機関が各分野に応じた学習目標の設定ができ、必要な日本語能力の習得につなげることができる。

・日本語教師が日本語学習者の熟達度を客観的に把握し、具体的な教育活動の設計や評価が可能になる。

④ 試験機関

・学習・教育内容の多様化が進む中、各試験が判定する日本語能力についての共通の指標を整備することによって、複数の日本語能力の判定試験の間の通用性が高まる。

⑤ 日本語学習者

・日本語学習者が自らの日本語能力の熟達度を客観的に把握したり、具体的な学習目標を設定して自律的に学習を進めたりすることができるようになる。

・日本語学習者が国や居住地、教育機関を移動しても、共通の尺度での日本語能力証明が行えることにより、適切な日本語教育を継続的に受けることにつながる。日本語教育の参照枠p9より引用

・参照枠が考える日本語教育観は? 日本語教育の参照枠p10、「日本語教育の参照枠」の活用のための手引p5

1 日本語学習者を社会的存在として捉える

学習者は、単に「言語を学ぶ者」ではなく、「新たに学んだ言語を用いて社会に参加し、より良い人生を歩もうとする社会的存在」である。言語の習得は、それ自体が目的ではなく、より深く社会に参加し、より多くの場面で自分らしさを発揮できるようになるための手段である。

2 言語を使って「できること」に注目する

社会の中で日本語学習者が自身の言語能力をより生かしていくために、言語知識を持っていることよりも、その知識を使って何ができるかに注目する。

3 多様な日本語使用を尊重する

各人にとって必要な言語活動が何か、その活動をどの程度遂行できることが必要か等、目標設定を個別に行うことを重視する。母語話者が使用する日本語の在り方を必ずしも学ぶべき規範、最終的なゴールとはしない。「日本語教育の参照枠」の活用のための手引p5より引用

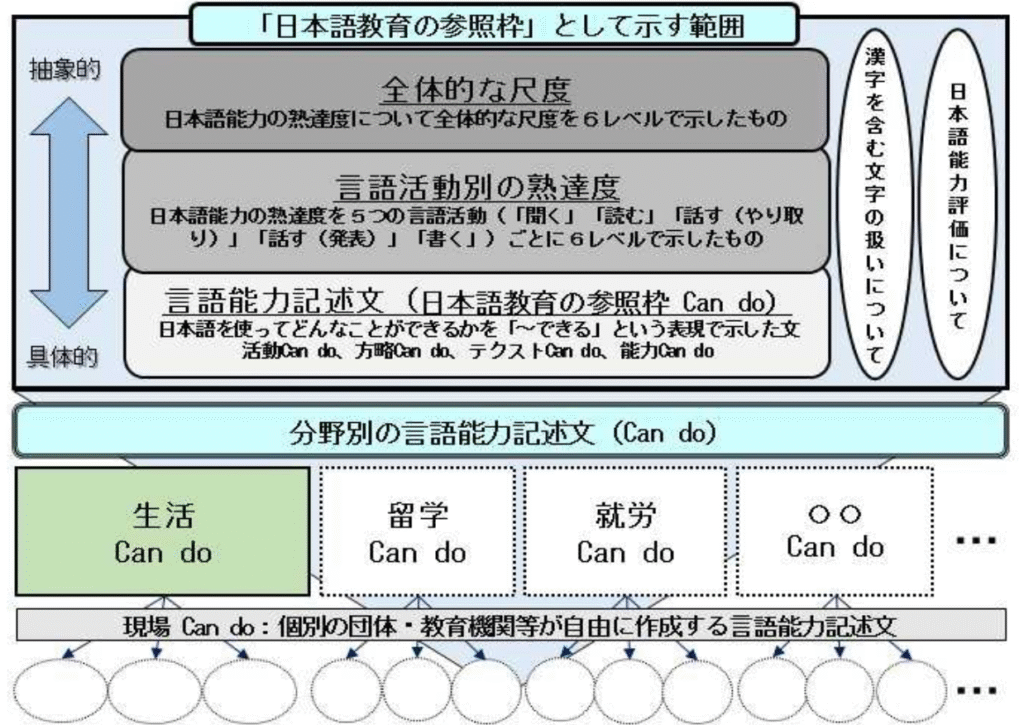

・参照枠として示す範囲は抽象的な表現から具体的な表現へと3段階(マクロ→ミクロ)

日本語教育の参照枠p15より引用

①全体的な尺度(テキストp459,日本語教育の参照枠p22-)→②言語活動別の熟達度→③言語能力記述文

(2) B2.1【一般的な話し言葉のやり取り】

熟達した日本語話者を相手に、お互いにストレスを感じさせることなく、普通の対話や関係が維持できる程度に、流ちょうに自然に対話できる。個人的に重要な出来事や経験を強調して、関連説明をし、根拠を示して自分の見方をはっきりと説明し、主張・維持できる。日本語教育の参照枠p32より引用

・参照枠の評価の理念は? 日本語教育の参照枠p74、「日本語教育の参照枠」の活用のための手引p13

1 生涯にわたる自律的な学習の促進

「日本語教育の参照枠」における評価は、生涯にわたる自律的な学習の促進を目的とする。

2 学習の目的に応じた多様な評価手法の提示と活用推進

「日本語教育の参照枠」では、日本語を使用して、何が、どのように、どれくらいできるのかを言語能力記述文等を用いて具体的に示すとともに、それがどの程度達成できたかを把握するために、多様な評価手法を提示し、その活用を後押ししていくための考え方や事例を示す。

3 評価基準と評価手法の透明性の確保

日本語学習者、教師ばかりでなく、一般の日本人等にとっても参照しやすい、日本語で「できること」に注目した評価基準を示し、その評価手法の透明性を確保することを通して、日本語教育に関わる全ての者の間で評価に関する共通認識を醸成する。これにより、日本語学習者がいつ、どこにいても、一貫した学びを継続できる環境の整備を目指す。「日本語教育の参照枠」の活用のための手引p13より

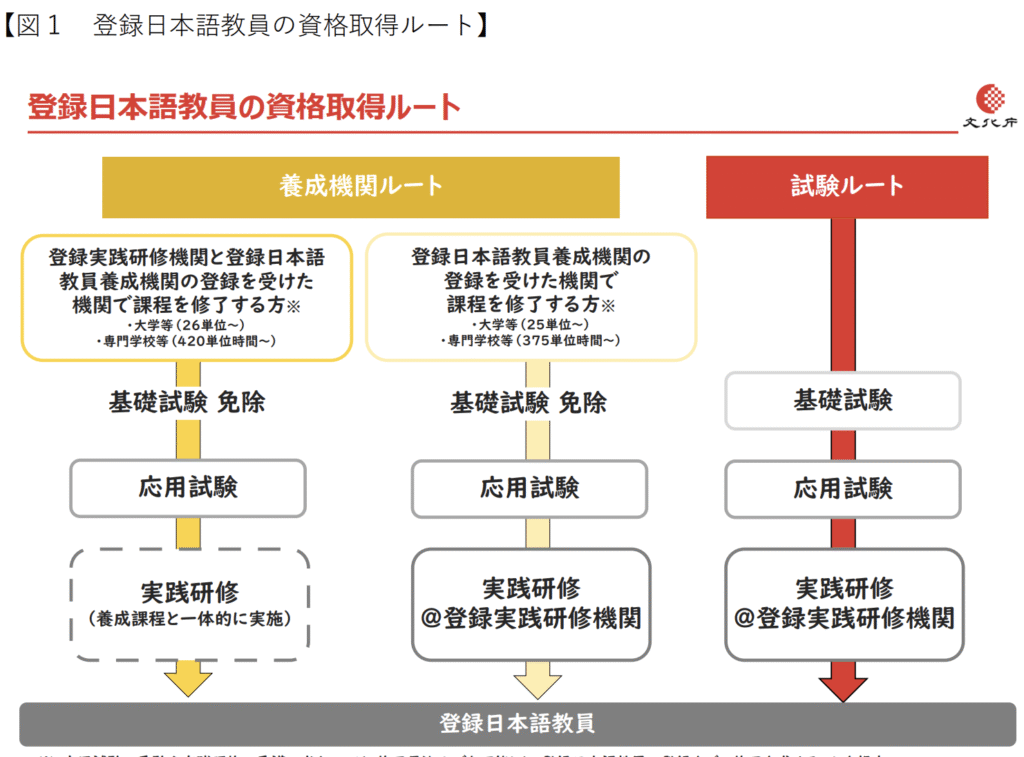

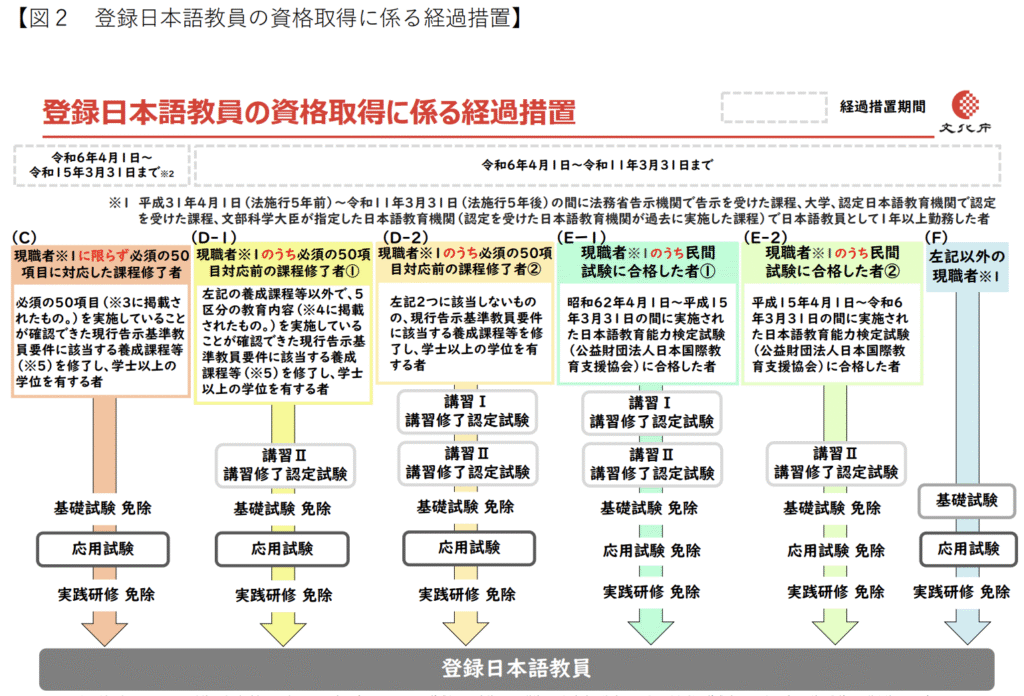

・登録日本語教員になるには?

以上の図は登録日本語教員の登録申請の手引きより引用

日本語教育推進法とこれからの日本語教師の出題傾向と過去問解説【重要】

・令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題15問5【日本語教育の参照枠】

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題14【ヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR)】

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題8問1【CEFRのA2レベルのCan-do】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題5問5【Can-do statements を使った自己評価】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題6問1【JF日本語教育スタンダードの特徴】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題7問1【CEFRのA2レベルの説明】

・平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題7問5【Can-do Statemenstsに関する記述】